14.06.2012 в 12:31

Пишет MirrinMinttu:Елизаветинский Лондон - жилье

Когда Генрих VIII разогнал монастыри, на освободившуюся недвижимость покупатели находились мгновенно. Деньги лились полноводной рекой в королевскую кассу, и никого, в общем-то, не интересовало, что новые хозяева собираются делать с купленной собственностью. Большинство не делали решительно ничего, по очевидной причине: предложение превышало спрос, цены на недвижимость были слишком низкими. А земля – она останется землей, и когда-нибудь за клочок земли в центре Лондона еще заплатят головокружительную цену.

читать дальшеЭтого момента землевладельцам пришлось ждать долго. Чиновники правительства малолетнего принца Эдварда занималось обогащающими лично их спекуляциями, мрачный пуританский террор пугал потенциальных инвесторов, и город продолжал зиять развалинами то здесь, то там. Эти «деформации» на лице города были замечены венецианским послом и в царствование Мэри.

В начале царствования Элизабет иностранцы хвалили Лондон за дешевизну. Снять даже очень большой дом в столице стоило сущие гроши. Но шло время, на континенте католики и протестанты уничтожали друг друга, а островное королевство упрямо пыталось избежать крайностей. И потянулись в Англию беженцы-протестанты со всех стран. В Лондоне начался невиданный строительный бум.

Прелесть домов тех времен была в том, что их можно было достаточно быстро собирать и разбирать, и даже переносить, при необходимости, с места на место. На рынке была полная монополия гильдии плотников, которые имели тенденцию запрашивать за свою работу дорого и растягивать сроки до бесконечности, но городской совет Лондона недрогнувшей рукой отклонял все заявки иностранных застройщиков, которые могли бы делать работу и быстрее, и дешевле. Англичане просто верили, что их мастера – лучшие в мире, и точка. Возможно, они были правы. В Англии наших дней полно домов, которые сохранились с времен Тюдоров, и в которые просто были добавлены удобства по мере их появления. Дубовый же остов способен выдержать еще столько сотен лет, сколько уже выдержал.

Впрочем, не все остовы домов строились из дуба. Альтернативами были вяз и сладкий орех. Вся конструкция могла достигать высоты пяти этажей – в зависимости от того, что строилось. Нередко богатые горожане потом расширяли полученную жилплощадь эркерами. Поскольку гильдия плотников нещадно штрафовала виновных за подобные украшательства, эркеры быстро стали символом достатка и вошли в моду.

В ученики плотники брали любого желающего, от восьмилетнего пацаненка до вполне взрослого дюжего парня. Для любого находилось дело. Обучали по принципу мастер-подмастерье, и обучали долго, как минимум семь лет. Но подмастерье даже после этих лет не мог получить звание мастера, пока ему не исполнялось 26 лет.

лорд Норт

лорд НортНе все дома строились по принципу сборных конструкций, конечно. После разрушения монастырей осталось такое количество камня, что было бы странно этот материал не использовать. Некоторые владельцы, как лорд Норт (1496–1564), перестраивали уже имеющиеся здания изнутри, немного изменяя их снаружи. Некоторые, как Томас Одли (1488 – 1544), просто разбирали добычу и строили на купленном пространстве симпатичные коттеджики, которые потом сдавали в аренду. На этом рынке царствовала, разумеется, гильдия каменщиков. Но как-то так сложилось, что в тюдоровские времена с камнем работали мало: дорого, долго.

лорд Одли

лорд ОдлиТо ли дело кирпич! Дома из кирпича не были такими холодными, как каменные, они имели менее угрюмый вид, и, конечно, их было дешевле строить. В том же Лондоне не было поблизости каменоломен, зато там лихо выпекали кирпичи из местной глины. То есть, расходы на рабочую силу и транспортировку были гораздо ниже. Иногда фасады домов делали каменными, а сами дома – из кирпича.

И все-таки, большинство лондонцев жили именно в сборных домах, где остов был из дуба, стены – из любого местного материала, а обмазка – из извести. Пространство между внутренней и внешней стеной заполнялось смесью песка и шерсти. Тогда остовы еще не были такими темными, а стены – такими белоснежными. Это печать нашего времени, попытки создать экзотический контраст, отсылающий зрителя к глубокой старине. На самом деле, обмазка в 1500-х годах быть белоснежной не могла, потому что в ней не использовался гипс. Она была кремового цвета. А старый дуб имеет вовсе не черный, а серебристо-коричневый цвет. Правда, в те времена были модны добавки охры, придававшие обмазке розоватый цвет, и натуральные красители из трав, дающие зеленоватый, желтоватый и голубоватый оттенки. Совершенно не увеличивая при этом общей стоимости работы.

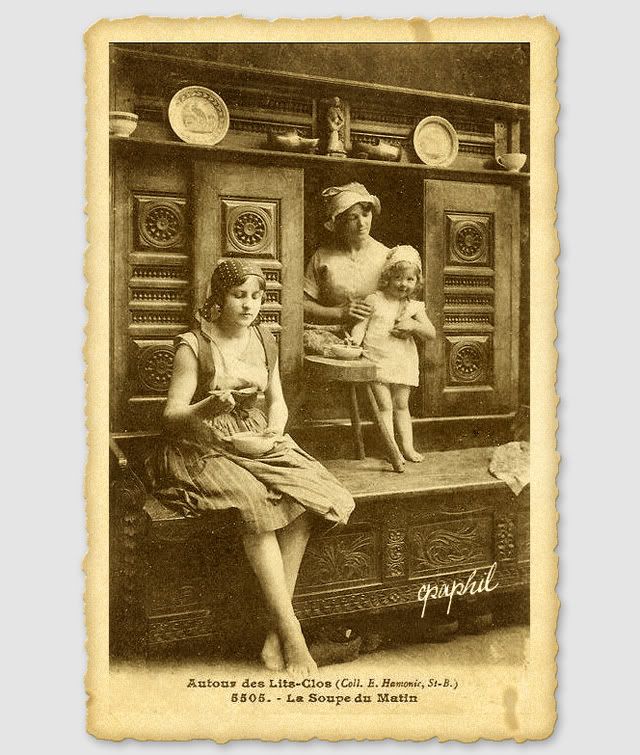

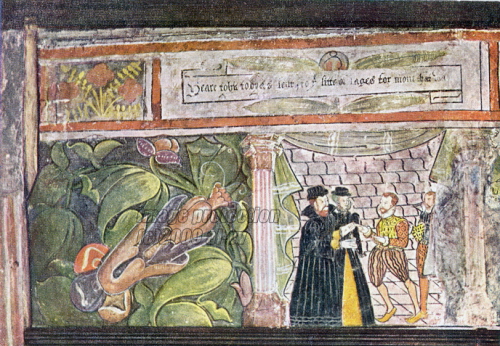

один пример росписи

один пример росписи Изнутри стены, конечно, не оставались голыми. Одним из вариантов была роспись. Причем, зачастую, роспись дорогая и изысканная. И что могло быть лучше для данной цели, чем библейские сюжеты? Любимейшим из них была история блудного сына. Но некоторые заказчики были инновативнее. Например, лорд Клинтон расписал стены одной из комнат костюмами «всего мира», а один из секретарей Елизаветы, говорят, заказал роспись на мифологические темы – оранж и туркоза на сером фоне. Выглядело это как-то так:

Другой вариант – обои, которые тогда уже были. Толстая бумага размером 15 х 9 дюймов, с печатным орнаментом. Из этих листков и собирали либо повторяющийся узор, либо что-то свое. Клеили либо клейстером, либо прямо на сырую обмазку стен. Елизаветинские обои практически не сохранились, кроме нескольких образцов в музее Виктории и Альберта. Что-то в этом роде, веселенькое:

Беднота, разумеется обоями стены не оклеивала, но в их распоряжении были памфлеты и баллады, которые продавались в огромном количестве за сущие гроши. Особенно содержатели пивных любили такой тип украшения пространства, ведь им эти литературная продукция вообще ничего не стоила, только подбирай за клиентами.

Еще одной возможностью украсить жилище были ткани с печатным рисунком – удешевленная версия гобеленов. Впрочем, не всегда удешевленная, изделия «от кого-то там» существовали и в елизаветинской Англии. Та же Бесс Хардвик была владелицей коллекции от Джона Бэльхауса (похоже, родная фамилия Джона была попроще). Конечно, на этих тканях рисунки были штучным товаром, а не напечатанным.

на тему подвигов Геракла

на тему подвигов ГераклаТканями с рисунками обтягивали стены и Николас Бэкон, и Саймон Форман. Темы рисунков на таких эксклюзивных «матерчатых обоях» были самыми разнообразными, от мифологических до библейских. Что касается библейских сюжетов, то мастера работали исключительно со Старым Заветом, потому что любая сцена из Нового могла быть кем-то воспринята, как кощунство. Очень любили тему «Сюзанна и старцы». Лиза Пикард, написавшая бойкую и читабельную, но не вполне бесспорную книгу «Елизаветинский Лондон», подозревает, что тема давала легальную возможность вывесить обнаженную натуру, не вызывая нареканий. Кстати, мифологические персонажи в исполнении Бельхауса были обряжены в костюмы елизаветинской эпохи, что, возможно, вызывало у зрителей восхитительные аллюзии.

в качестве примера из более поздней эпохи: это Соломон и королева Шебы

в качестве примера из более поздней эпохи: это Соломон и королева ШебыВпрочем, называть эти ткани обоями было бы неправильно. Их не наклеивали, их просто подвешивали, как коврики, через равные промежутки. Или просто прибивали к стене. Такие драпири было легко и снять, и перевезти. Но самое прелестное – что их всегда можно было «перерисовать», если какой-то персонаж выходил из моды.

Роберту Дадли, графу Лейчестеру, просто тканей было мало. Он любил позолоченную кожу (очевидно, со времен службы у Филиппа), и имел у себя в Кенилворте семь панелей из черной кожи с золотом и голубой кожи с золотом. Они изображали историю Саула и неизбежной Сюзанны. Эти панели, помимо прочего, ценили за то, что в них не впитывались запахи еды, например – настоящая проблема столовых комнат.

Для особо терпеливых или тех, кому нечем было заполнить свое время, была возможность тканевые панели расшить. Или вообще соткать. Это было занятием аристократок. Наверное, работая иглами, было легче работать языками, не испытывая при этом угрызений совести за праздную болтовню. Темы – розочки, ромашки, и прочие цветочки.

Что касается гобеленов, то лично мне они нравятся меньше всего. Здесь – гобелены, сделанные Бесс Хардвик и Марией Стюарт.

Особняком среди многочисленных способов украсить стены стояли деревянные панели. Они были красивы, но устанавливать их имело смысл только в собственных домах, потому что по законам Лондона деревянные панели автоматически становились частью дома. То есть, если дом снимался и украшался съемщиком деревянными панелями, то панели оставались домовладельцу. И не факт, что съемщик получал хоть какую-то компенсацию. Панели делались гладкими или резными, прямоугольными или восьмиугольными, волной или аркой, с изображением или родовых гербов, или нимф – как угодно.

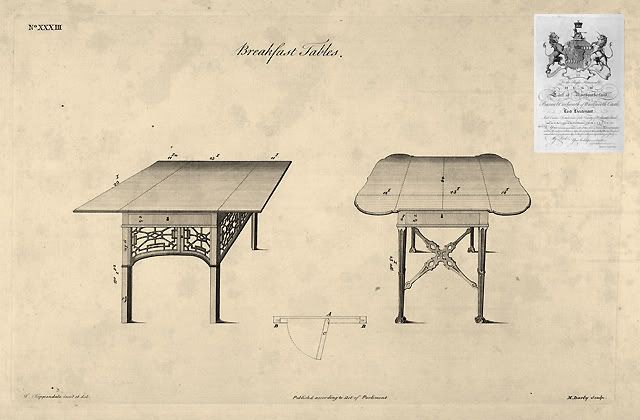

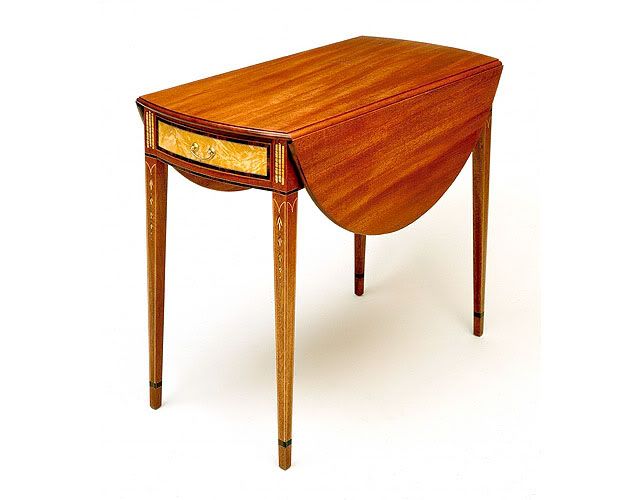

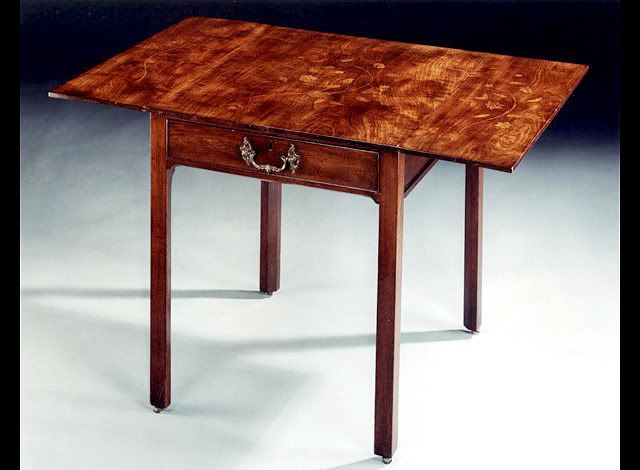

Что касается мебели, то ее было просто мало. Не любили елизаветинцы загромождать свои жилища. Практический смысл в этом был. Во-первых, деревянные полы устилались соломой с добавлением ароматных трав, и для хорошей хозяйки было делом чести менять эту солому как минимум раз в неделю. Во-вторых, не все лондонцы жили в собственных домах. Учитывая мобильность простонародья, избыток мебели был бы обузой. Что касается богатых придворных, то они проводили в родных стенах совершенно мизерное время. Тот же Роберт Дадли имел одежду на сумму 435 фунтов, но его мебель по всем особнякам была, судя по описи, или очень старой, или вообще негодной.

Обычно в главной комнате, холле, был стол, кресло с подлокотниками (или несколько), стулья и лавки. Некоторые стулья имели спинки, но большинство – нет.

Были шкафы для посуды. Иногда – открытые, в несколько рядов полок, на которые выставлялись самые лучшие образцы посуды, имеющейся в доме. Часто – закрытые, да еще и снабженные замками. Были буфеты, где стояли бутылки и фляги, бокалы и кубки. Очень часто там же имелись сосуды с водой. Один – чтобы охладить напиток, другой – чтобы тут же вымыть или ополоснуть бокал или кубок. Шкафов и полок вообще было порядочно. В них хранили разные разности, от продуктов до письменных принадлежностей. Были всевозможные комоды и сундуки.

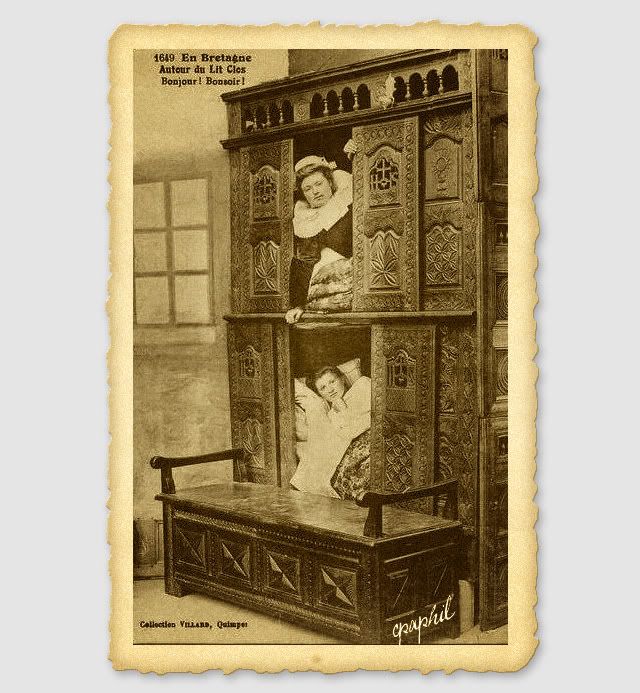

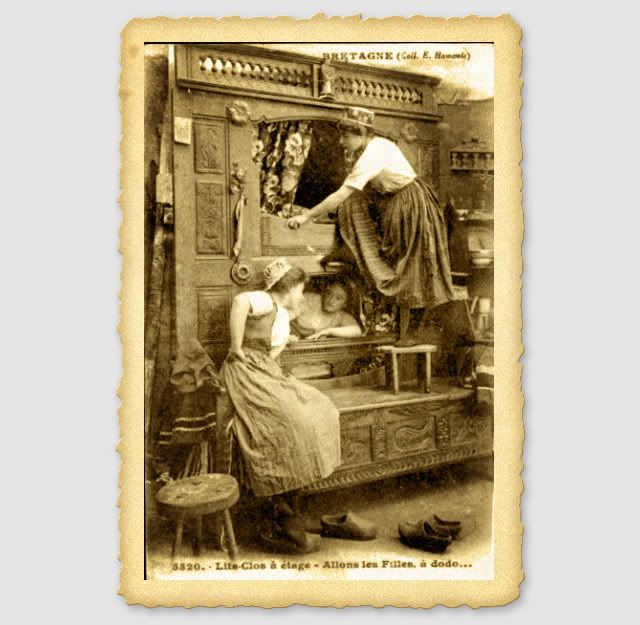

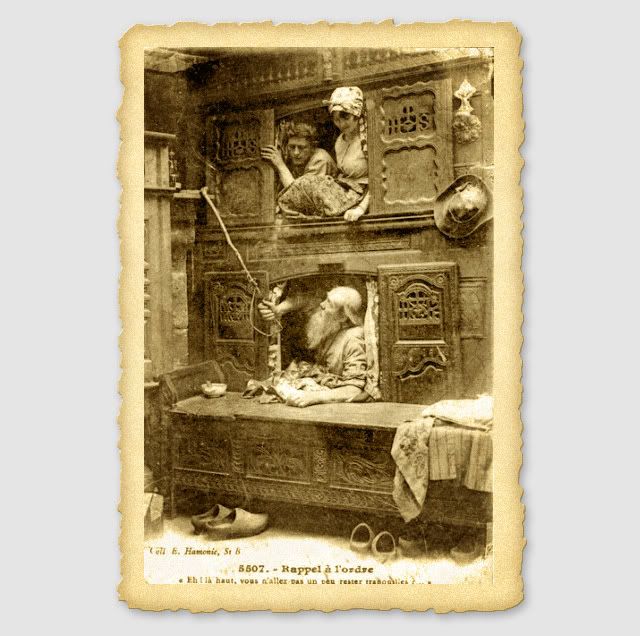

Самым главным и, зачастую, дорогим, передающимся из поколения в поколение, предметом обстановки была кровать. Иногда – огромная, на которой вполне комфортабельно могла разместиться целая семья. Тем более, что занавеси могли превратить такое сооружение в практически отдельную комнату. Чаще всего кровать была достаточно широкой для двоих-троих человек. Кстати, в гостиницах часто одна кровать предназначалась для нескольких путешественников. И никто не считал это чем-то неприличным. Напротив, ненормальным считалось спать в полном одиночестве. Это не значит, что хозяин и слуга делили постель. Для слуги из основной кровати выдвигалась боковая.

Возможно, именно из этой особенности кроватей и берет свое начало фраза, периодически вводящая меня в ступор: как понимать фразу, что, скажем, король Генри V и Генри VIII «делили свою постель» с людьми, впоследствии оказавшимися недостойными такого доверия? Судя по всему, фразу следует понимать совершенно буквально: уж король-то никогда не мог спать один, неприлично. А если серьезно, то возле короля всегда должен был быть кто-то, способный его защитить, при необходимости.

Обязательным атрибутом для спальни был «закрытый стул» - тот самый стульчак, под которым находился горшок с чистой водой. На этой картинке спальня уже более позднего периода, но смысл тот же.

В спальнях находилось и зеркало. Обычно он было не из стекла, а из полированного металла. А вот у Роберта Дадли было два зеркала из хрусталя. Это зеркало из 1690 года, но дает представление о том, как выглядели зеркала того периода.

Поскольку мебель была жестковата, мягко говоря, в елизаветинских домах было много подушек и подушечек всех размеров. Как справедливо отмечает Лиза Пикард, вышивка, включающая стеклянные и металлические детали, вряд ли делала их комфортными, но мода есть мода. Правда, одежда того времени неплохо защищала тех, кто на эти подушечки садился.

URL записи

@темы: история зданий и мебели