пятница, 26 мая 2017

Оригинал взят у в Фильм о советской проституции. (Не «Интердевочка»).В Советском Союзе это явление тоже бытовало, правда, для него не было социальной базы... Считается, что первым фильмом о советской проституции была «Интердевочка». Но нет, гораздо раньше.

Оригинал взят у в Где небо южное так сине

Наконец-то я узнал, что за танго танцует Бендер в "Золотом теленке". Вот оно:

Слова Изы Кремер, музыка неизвестного (часть, конечно, El Choclo).

читать дальше

В 1918 году на сюжет этой песни в Одессе сняли фильм "Последнее Танго". В роли Кло - Вера Холодная. Вот его первая половина (вторая не сохранилась).

Украдено у Nakhim Shifrin в Фейсбуке.

Слова Изы Кремер, музыка неизвестного (часть, конечно, El Choclo).

читать дальше

В 1918 году на сюжет этой песни в Одессе сняли фильм "Последнее Танго". В роли Кло - Вера Холодная. Вот его первая половина (вторая не сохранилась).

Украдено у Nakhim Shifrin в Фейсбуке.

Оригинал взят у в К вопросу о Первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке.

Встречал неоднократно дикие вопли на тему: "Зачем проводили в 1923 году сельскохозяйственную выставку в Москве?! Еле голод пережили, а большевики пыль в глаза пускают" (цитата визга почти дословная из популярной российской прессы нулевых).

Официальный, но от того не менее значимый, аргумент, что людям после пережитого бедствия хочется праздника и хоть зыбкой уверенности в завтрашнем дне, уже как бы сподвигает. Но, разумеется, была и совершенно практическая сторона - мы закрепляли успехи Генуи и Гааги. Полоса признания только начиналась и требовался толчок.

Выставка - шикарный повод иностранным фирмам выйти на наш рынок в обход политики собственных стран. Большая часть выставочного пространства, которое, кстати, занимало всю площадь традиционной свалки на месте нынешнего ЦПКиО (за расчистку этой гигантской помойки москвичи благодарили отдельно), была занята иностранным отделом. Приехало 350 фирм из Великобритании, США, Франции, Германии, Швеции, Италии, Чехословакии, Австрии, Латвии, Эстонии, Польши, Дании, Бельгии и Китая. Многим пришлось даже отказать из-за недостатка места.

Эта выставка явилась очередной победой нашей дипломатии, о чем Чичерин не приминул похвастать на митинге 16 сентября, прямо сказав с трубуны , что "Выставка послужила началом новой полосы в наших международных отношениях".

Ну а еще выставка в очередной раз взбодрила правительства Англии, Франции и США - когда твои родные коммерсы к коммунякам бегут договариваться, это уже, знаете ли,неслабо доставляет.

Список иностранных фирм и больше подробностей:

Документы внешней политики СССР, т.6, сс. 606-607;

Красный архив, т.3, 1940, с. 108, 113.

Немного видео с выставки и ее подготовки. Монтаж шикарен:

Официальный, но от того не менее значимый, аргумент, что людям после пережитого бедствия хочется праздника и хоть зыбкой уверенности в завтрашнем дне, уже как бы сподвигает. Но, разумеется, была и совершенно практическая сторона - мы закрепляли успехи Генуи и Гааги. Полоса признания только начиналась и требовался толчок.

Выставка - шикарный повод иностранным фирмам выйти на наш рынок в обход политики собственных стран. Большая часть выставочного пространства, которое, кстати, занимало всю площадь традиционной свалки на месте нынешнего ЦПКиО (за расчистку этой гигантской помойки москвичи благодарили отдельно), была занята иностранным отделом. Приехало 350 фирм из Великобритании, США, Франции, Германии, Швеции, Италии, Чехословакии, Австрии, Латвии, Эстонии, Польши, Дании, Бельгии и Китая. Многим пришлось даже отказать из-за недостатка места.

Эта выставка явилась очередной победой нашей дипломатии, о чем Чичерин не приминул похвастать на митинге 16 сентября, прямо сказав с трубуны , что "Выставка послужила началом новой полосы в наших международных отношениях".

Ну а еще выставка в очередной раз взбодрила правительства Англии, Франции и США - когда твои родные коммерсы к коммунякам бегут договариваться, это уже, знаете ли,неслабо доставляет.

Список иностранных фирм и больше подробностей:

Документы внешней политики СССР, т.6, сс. 606-607;

Красный архив, т.3, 1940, с. 108, 113.

Немного видео с выставки и ее подготовки. Монтаж шикарен:

Оригинал взят у в Кура в шаверме

Слово "кура" (в значении "курица, как пища") я впервые увидел у Довлатова, в Ариэле, и по наивности принял за особенность речи еврейских эмигрантов, которых описывал автор. Впоследствие, однако, я наткнулся на него в списке типично петербургских выражений, в одном ряду с парадным и поребриком. А вот откуда оно там взялось? Словарь Даля знает кур (петух) и кура (курица), но поиск в Корпусе Русского Языка не находит в литературе до самой Революции никакой куры, кроме реки на Кавказе и омонима, означавшего метель: этот омоним есть у Лескова, Глеба Успенского, Николая Полевого и Бунина и даже Льва Толстого.

После революции появляется кура-птица: у Вяч. Иванова, у какого-то Ник. Никитина, у Леонида Леонова, Алексея Толстого - во всех случаях автор передает просторечие и говорит о живой птице. Забавно, что в тридцатые годы эта птица появляется в дневниках Бунина ("ящерица на ограде, кура на уступе верхнего сада..."). Она же изредка попадается в военные и послевоенные годы. Первое в корпусе упоминание приготовленной "куры" - в повести С. Юрского "Чернов", написанной в семидесятых ("поджаристо хрустит сочная кура с корочкой"). И дальше никто "куру" не готовит - до самого довлатовского Ариэля. В девяностые, конечно, как с цепи эти куры сорвались. И вареные, и жареные, и в сметане, и в майонезе.

В общем, если слово это и питерское, то совсем новое, из семидесятых-восьмидесятых.

После революции появляется кура-птица: у Вяч. Иванова, у какого-то Ник. Никитина, у Леонида Леонова, Алексея Толстого - во всех случаях автор передает просторечие и говорит о живой птице. Забавно, что в тридцатые годы эта птица появляется в дневниках Бунина ("ящерица на ограде, кура на уступе верхнего сада..."). Она же изредка попадается в военные и послевоенные годы. Первое в корпусе упоминание приготовленной "куры" - в повести С. Юрского "Чернов", написанной в семидесятых ("поджаристо хрустит сочная кура с корочкой"). И дальше никто "куру" не готовит - до самого довлатовского Ариэля. В девяностые, конечно, как с цепи эти куры сорвались. И вареные, и жареные, и в сметане, и в майонезе.

В общем, если слово это и питерское, то совсем новое, из семидесятых-восьмидесятых.

четверг, 25 мая 2017

Оригинал взят у в Природный парк Ергаки.

Ещё несколько лет назад внутренний туризм в стране подошёл к некой черте, когда уже практически можно было констатировать, что он близок к нулевой отметке. Все хотели ехать только за пределы России. Но сейчас ситуация значительно выправилась и российские туристы стали возвращаться на родные тропы. Тут не только экономическая ситуация диктует, но и приходит понимание, что у нас есть великое множество мест, способных составить конкуренцию самым потрясающим мировым центрам притяжения для туризма. Плюс к этому, в наших родных местах пока ещё нет такой антропогенной нагрузки. Хотя отдельные природные объекты России в последнее время уже вполне могут соревноваться с мировыми и по этому показателю. Например, природный парк Ергаки в Западных Саянах. Административно эта особо охраняемая территория относится к Красноярскому краю.

Это действительно очень красивые места и, прежде всего, Ергаки потрясают своим ландшафтом. Именно ландшафтными формами. Очень выразительными и неповторимыми формами горных вершин, цирков, гребней и отдельных пиков и останцов. А ещё добавьте сюда настоящую тайгу с кедрами, пихтами и елями, множество горных озёр с чистейшей водой. Вот и получается, что Ергаки это одно из мест, которое обязательно нужно посетить.

Озеро Художников - пожалуй, самое популярное место внутренней части Ергаки. Летом тут всегда палатки по берегам и дым от костров. Подавляющее большинство туристов в свой маршрут его обязательно включают.

читать дальше

Это действительно очень красивые места и, прежде всего, Ергаки потрясают своим ландшафтом. Именно ландшафтными формами. Очень выразительными и неповторимыми формами горных вершин, цирков, гребней и отдельных пиков и останцов. А ещё добавьте сюда настоящую тайгу с кедрами, пихтами и елями, множество горных озёр с чистейшей водой. Вот и получается, что Ергаки это одно из мест, которое обязательно нужно посетить.

Озеро Художников - пожалуй, самое популярное место внутренней части Ергаки. Летом тут всегда палатки по берегам и дым от костров. Подавляющее большинство туристов в свой маршрут его обязательно включают.

читать дальше

Оригинал взят у в Как нацисты стали коричневыми)))

Во всем виноват случай))) В тот момент, когда руководство НСДАП и СА задумалось о форме для штурмовиков, тыловики рейхсвера как раз распродавали тропическую форму, оставшуюся от кайзера. Ее и купили)))

25.05.2017 в 11:52

Пишет _FOTINA:МОНЕТИЗАЦИЯ ДНЯURL записи25.05.2017 в 10:33Пишет случайный попутчик:

И о литературеURL записи

Читаю я много. Всякого. Иногда такого, на что и времени бы тратить не стоило. Но как иначе найдешь новых авторов? В общем.. читаю я. И авторы продолжают удивлять)

Вот есть такая парочка- Валерия Осенняя и Анна Крут. Пишут . Есть у них дилогия про очередного декана его адептку. Читать не советовал бы - слишком уж.. нарочито . Но! Задела меня дилогия не качеством текста!

Прочитал я первую книжку, листнул вторую.. короче залез в конец - смотрю, декан наш помер главная героиня рыдает над урной с прахом... Ни фига, думаю я, любовное фэнтэзи ! Полез изучать вопрос. И офигел. Оказывается, ежели ты бесплатную версию читаешь, то в конце второго тома развлекательной книжки главный герой трагически погибает. А вот если заплатишь 129 рублей и купишь платный вариант - то выжил и хэппи енд тебе обеспечен!

А вы говорите - сюжет, идея))))

среда, 24 мая 2017

24.05.2017 в 22:24

Пишет Интендант 1 ранга:Фронт закрыт. Все ушли голосовать.URL записи

Я раньше не знал этого.

"...То, что выборы [1864 года] проходили в военное время также означало, что значительный процент избирателей находился в армии. Солдаты в походе раньше не голосовали на американских выборах, но для 1864 года большинство штатов приняли закон, разрешающий это. В Индиане правительство контролировалось демократами и упрямо отказывалось разрешить солдатам голосовать где-либо, кроме своих домашних участков. Линкольн намекнул в письме Шерману, в чьей армии числилось большинство полков из этого штата, что было бы очень хорошо, если бы он мог предоставить увольнительную как можно большему количеству солдат из Индианы, если это не поставит под угрозу военные операции. В ходе затишья, последовавшего за падением Атланты, Шерман, который полностью разделял желание Линкольна дать своим солдатам-индианцам возможность осуществить свои гражданские права, выдал им увольнительную всем разом."

Из "The Great Struggle. America's Civil War" by Steven E. Woodworth.

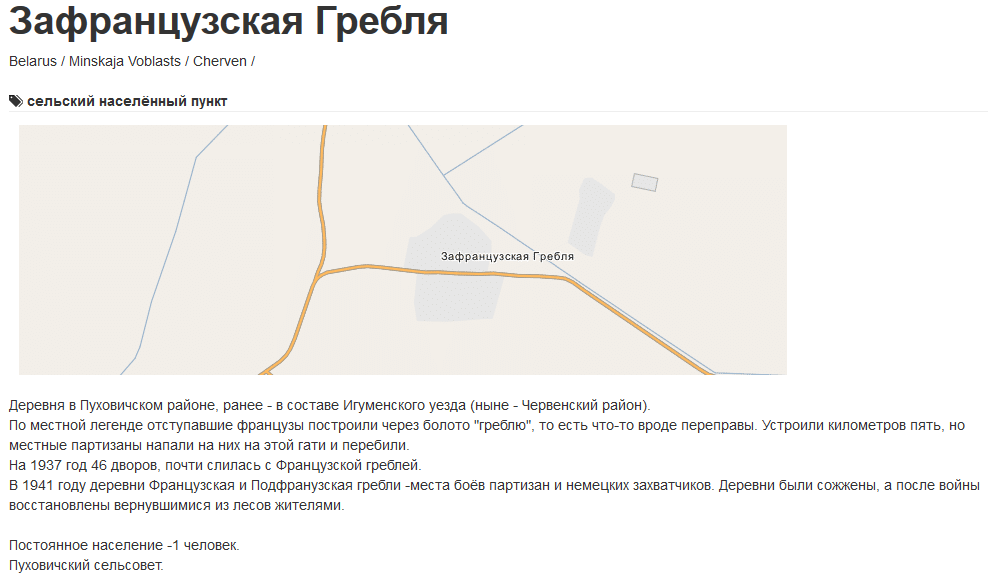

Оригинал взят у в Зафранцузская гребля

В этом тексте прекрасно всё. От названия деревни до числа жителей.

------------------------

------------------------

24.05.2017 в 15:59

Пишет Arvenever:Из чего состояла продовольственная корзина России в дореволюционное врем!!!URL записи

В кризисные для экономики России периоды становится ходовым термин «продовольственная корзина». Интересно посмотреть, на что хватало средств к существованию людям в прошлые эпохи. Например, до революции.

читать дальше

24.05.2017 в 15:53

Пишет Arvenever:Когда на Руси появились фамилии. Историческая справка.URL записи

Первые фамилии у русских появились в XIII веке, но большинство оставалось «беспрозвищными» ещё 600 лет. Хватало имени, отчества и профессии.

Когда на Руси появились фамилии?

Мода на фамилии пришла на Русь из Великого княжества Литовского. Ещё в XII веке у Великого Новгорода были налажены тесные контакты с этим государством. Знатных новгородцев можно считать первыми официальными обладателями фамилий на Руси.

Самый ранний из известных списков погибших с фамилиями: «Новгородець же ту паде: Костянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь, НамЂстъ, Дрочило Нездыловъ сынъ кожевника…» (Первая новгородская летопись старшего извода, 1240 год). Фамилии помогали в дипломатии и при учете войска. Так проще было отличить одного Ивана от другого.

читать дальше

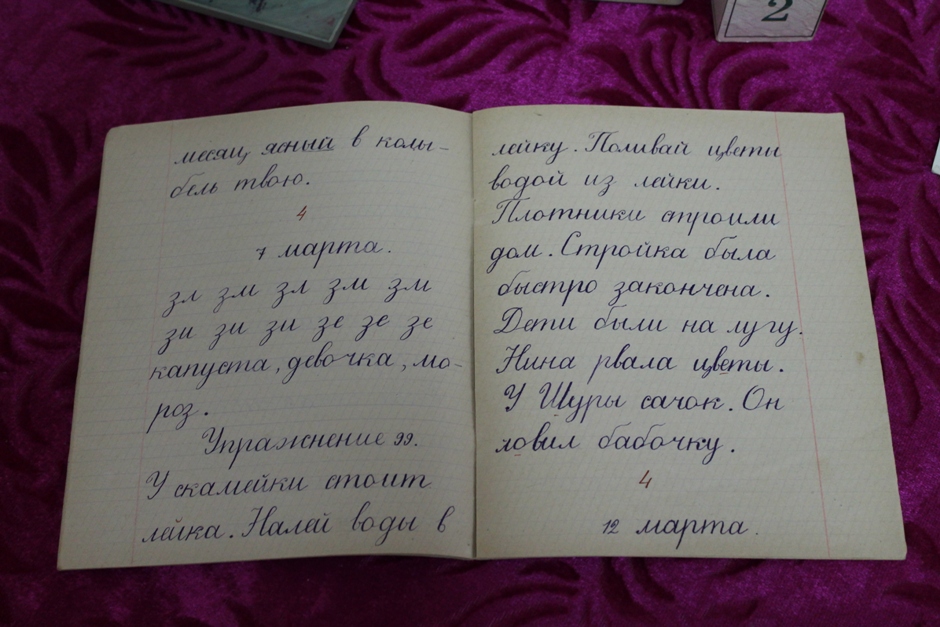

Оригинал взят у в Неотъемлемый признак образованного человека

Читаю Федосюка "Что непонятно у классиков" (вот этого: www.e-reading.club/book.php?book=59643, вот из этого поста: Литература для чайников. Дошел до главы о чиновниках.

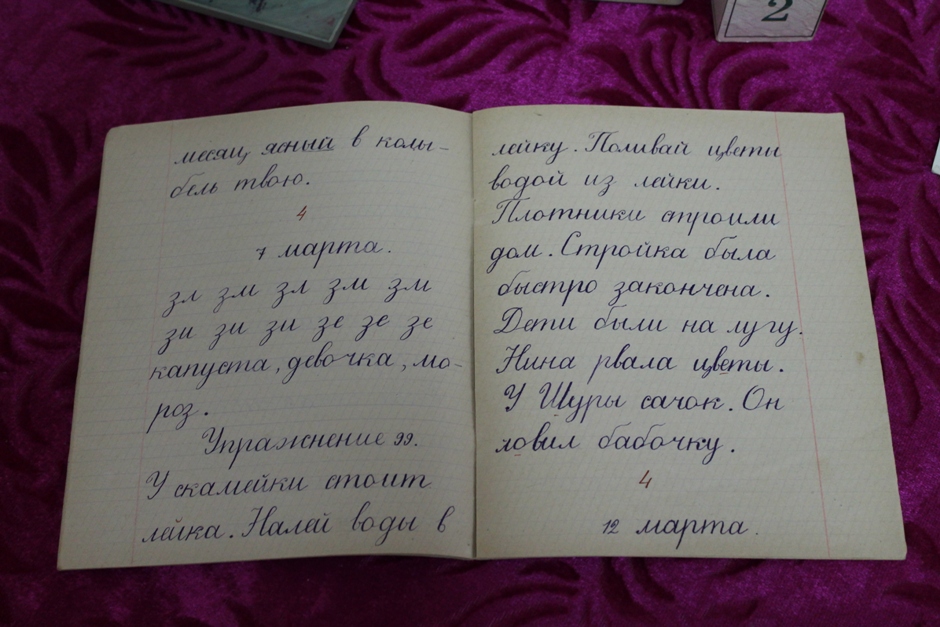

"Хороший почерк был непременным условием успешной чиновничьей карьеры... Приехавшему в Петербург обедневшему князю Мышкину («Идиот» Достоевского) генерал Епанчин прежде всего учиняет экзамен на почерк; Мышкин пишет чудесно; Ганя Иволгин смеется. «Смейся, смейся, — говорит генерал, — а ведь тут карьера». И обещает Мышкину устроить его писцом с хорошим окладом. Такому же «экзамену на почерк» подвергается молодой провинциал Александр Адуев («Обыкновенная история» Гончарова), приехавший в Петербург, чтобы делать чиновничью карьеру. Точно так же у высланного в Вятку Герцена, где его обязали служить чиновником, прежде всего проверяют почерк («Былое и думы», часть 1, глава 14)". В наше время никому просто в голову не придет судить о чьей-то образованности или профпригодности по почерку. Это при том, что мое поколение - чуть ли не первое, максимум - второе, которое перестали, наконец, дрючить "чистописанием". А за двадцать-тридцать лет до моего рождения от детей требовали примерно вот этого:

читать дальше

"Хороший почерк был непременным условием успешной чиновничьей карьеры... Приехавшему в Петербург обедневшему князю Мышкину («Идиот» Достоевского) генерал Епанчин прежде всего учиняет экзамен на почерк; Мышкин пишет чудесно; Ганя Иволгин смеется. «Смейся, смейся, — говорит генерал, — а ведь тут карьера». И обещает Мышкину устроить его писцом с хорошим окладом. Такому же «экзамену на почерк» подвергается молодой провинциал Александр Адуев («Обыкновенная история» Гончарова), приехавший в Петербург, чтобы делать чиновничью карьеру. Точно так же у высланного в Вятку Герцена, где его обязали служить чиновником, прежде всего проверяют почерк («Былое и думы», часть 1, глава 14)". В наше время никому просто в голову не придет судить о чьей-то образованности или профпригодности по почерку. Это при том, что мое поколение - чуть ли не первое, максимум - второе, которое перестали, наконец, дрючить "чистописанием". А за двадцать-тридцать лет до моего рождения от детей требовали примерно вот этого:

читать дальше

24.05.2017 в 12:31

Пишет Эрл Грей:...Перед выходом в свет девочек убеждали в том, что их лицо должно «изображать добродетель» (концепты «быть» и «изображать» использовались как синонимы). Умение выглядеть добродетельноURL записи

свидетельствовало о хорошем воспитании и высоком социальном статусе девицы. Так, приветливое выражение лица – обязательная деталь в описании великих княжон, выходящих на публику. Малолетним дворянкам рекомендовали обучаться мастерству выражения лица с раннего детства. Пока моралисты

предостерегали от зеркал, наставницы советовали своим подопечным практиковать мимические умения перед зеркалом, в занятиях с куклами, в том числе и бумажными. В наборах кукол печатались не только разные виды нарядов, но и детали лица, с помощью которых куклам можно было менять

выражения.

читать дальше

Из книги Марины Костюхиной "Записки куклы. Модное воспитание в литературе для девиц конца XVIII – начала XX века"

Оригинал взят у в Как появилась научная революция

Все когда-то появилось, сначала не было, а потом стало. Обычное теперь понятие научной революции, которым многое объясняют, некогда возникло. Из общих соображений кажется, что это должно было произойти после Французской революции. В самом деле, ну какая там наука, рано еще для осознания, а вот случилась Великая Революция, понятие стало модным, и после этого со временем к нему приписали другое прилагательное, и появилась научная революция. Так думать кажется естественным.

На деле история понятия иная, и интересно, кто послужил поводом к возникновению.

В 1628 г. вышла книга Гарвея, и в 1637 году священник в Риме Rafaello Magiotti пишет своему другу священнику Famianj Michelini во Флоренцию, для информирования круга его друзей. Среди друзей Мичеллини – также и Галилей. Ко времени этой истории Галилей - уже престарелый человек. И вот Маджиотти сообщает Мичеллини и его друзьям об открытии Гарвея. Тут замечательно всё: роль научной прессы играют частные письма. Об открытии в физиологии священник пишет священнику, имея в виду информирование круга друзей, и среди них - гениальный физик.

(Невольно фантазируется: сейчас время специализации, и научные сообщения публикуются в специальных статьях, доступ к которым огражден барьерами знания и денег, имеется порог, не переступив который к статьям не пробиться. Роль писем к другу и окружающим его друзьям сейчас могли бы играть записи в блогах. И тогда вполне естественным было бы, если б один священник делал запись в блоге для некоторого куга своих друзей, где делился бы информацией о физиологии - почему нет? - а среди друзей-блогеров был бы, скажем, физик. Технически это возможно, остается отыскать таких священников, которые бы могли адекватно понимать важность открытий в физиологии, и физиков, дружащих с такими священниками. Хотя, впрочем, священник - это для нашего времени и в этой роли - что-то вроде "лицо свободной профессии".)

Маджиотти использовал слово "переворот" – циркуляция крови совершила переворот в медицине, говорит он. (Так это описано у Cohen в книге о научной революции (Revolution in science. 1985), цитата по Galileo 1890). Маджиотти сравнивает это открытие с порохом и компасом – как потом стало очень принято. То есть в этом же письме, где введено понятие, даны и ключевые примеры - конечно, сердце-насос, порох и компас.

читать дальше

На деле история понятия иная, и интересно, кто послужил поводом к возникновению.

В 1628 г. вышла книга Гарвея, и в 1637 году священник в Риме Rafaello Magiotti пишет своему другу священнику Famianj Michelini во Флоренцию, для информирования круга его друзей. Среди друзей Мичеллини – также и Галилей. Ко времени этой истории Галилей - уже престарелый человек. И вот Маджиотти сообщает Мичеллини и его друзьям об открытии Гарвея. Тут замечательно всё: роль научной прессы играют частные письма. Об открытии в физиологии священник пишет священнику, имея в виду информирование круга друзей, и среди них - гениальный физик.

(Невольно фантазируется: сейчас время специализации, и научные сообщения публикуются в специальных статьях, доступ к которым огражден барьерами знания и денег, имеется порог, не переступив который к статьям не пробиться. Роль писем к другу и окружающим его друзьям сейчас могли бы играть записи в блогах. И тогда вполне естественным было бы, если б один священник делал запись в блоге для некоторого куга своих друзей, где делился бы информацией о физиологии - почему нет? - а среди друзей-блогеров был бы, скажем, физик. Технически это возможно, остается отыскать таких священников, которые бы могли адекватно понимать важность открытий в физиологии, и физиков, дружащих с такими священниками. Хотя, впрочем, священник - это для нашего времени и в этой роли - что-то вроде "лицо свободной профессии".)

Маджиотти использовал слово "переворот" – циркуляция крови совершила переворот в медицине, говорит он. (Так это описано у Cohen в книге о научной революции (Revolution in science. 1985), цитата по Galileo 1890). Маджиотти сравнивает это открытие с порохом и компасом – как потом стало очень принято. То есть в этом же письме, где введено понятие, даны и ключевые примеры - конечно, сердце-насос, порох и компас.

читать дальше

Оригинал взят у в О качестве американского дорожного покрытия

Нью-Хейвен, Коннектикут, США, 1900 год.

Йельский университет, тот самый. Обратите внимание на улицу (фотография кликабельна) - просто грунтовка, на которой проложены трамвайные пути. Зато тротуары выложены брусчаткой.

Нью-Хейвен, Коннектикут, США, 1900 год.

Йельский университет, тот самый. Обратите внимание на улицу (фотография кликабельна) - просто грунтовка, на которой проложены трамвайные пути. Зато тротуары выложены брусчаткой.

Оригинал взят у в О книжных продюсерах… Или не стреляйте в издателя

То, что издатель виноват во всем и главная его задача - разрушить русскую литературу – аксиома. Но есть еще пара нюансов.

Как мне кажется, очень не помешали бы книжные продюсеры. То есть, чтобы вообще был примерно такой алгоритм: некие агенты - ридеры – сотрудники продюсерского центра ищут тексты, для продюсерских же проектов. Ну, к примеру – серия книг о космических животных или о детективах- психоаналитиках, неважно, тут как продюсер учудит.

Продюсер рассматривает отобранное агентами и выбирает автора, на которого сделает ставку, подписывает с ним контракт и собственно, что делает продюсер? Продюсирует.

То есть, его задача обеспечить продажи. Как? По всякому. Тут нет ничего нового, кроме того, что речь идет не об издательской работе.

Продюсер пытается вытащить на вершину популярности или просто успешности конкретный проект, а не от 20 до 800 книг в месяц, что нереально.

В теории, этим могли бы заниматься нынешние литагенты, но не занимаются по той просто причине, что не умеют, не знают и не хотят вкладывать деньги. Они под другое заточены.

читать дальше

Как мне кажется, очень не помешали бы книжные продюсеры. То есть, чтобы вообще был примерно такой алгоритм: некие агенты - ридеры – сотрудники продюсерского центра ищут тексты, для продюсерских же проектов. Ну, к примеру – серия книг о космических животных или о детективах- психоаналитиках, неважно, тут как продюсер учудит.

Продюсер рассматривает отобранное агентами и выбирает автора, на которого сделает ставку, подписывает с ним контракт и собственно, что делает продюсер? Продюсирует.

То есть, его задача обеспечить продажи. Как? По всякому. Тут нет ничего нового, кроме того, что речь идет не об издательской работе.

Продюсер пытается вытащить на вершину популярности или просто успешности конкретный проект, а не от 20 до 800 книг в месяц, что нереально.

В теории, этим могли бы заниматься нынешние литагенты, но не занимаются по той просто причине, что не умеют, не знают и не хотят вкладывать деньги. Они под другое заточены.

читать дальше

вторник, 23 мая 2017

Подобрать название для романа - труднейшее дело. Аннотацию написать - и то легче.

штрадаю

штрадаю

Родовое название было предложено австрийским ботаником Штефаном Эндлихером в 1847 году для дерева, ранее известного под названием Taxodium sempervivens D.Don, Эндлихер не указал его происхождения. В 1854 году Эйса Грей, признававший необходимость выделения рода, писал о новом названии, как о «бессмысленном и неблагозвучном». В 1858 году Джордж Гордон опубликовал этимологию родовых названий ряда родов хвойных растений, предложенных Эндлихером, однако объяснения названию «Sequoia» не нашёл.

В 1868 году геолог штата Калифорния Джозайя Дуайт Уитни в путеводителе по Йосемити The Yosemite Book указал, что растение было названо в честь Секвойи (Джорджа Гесса) (Sequoyah, ок. 1770 — ок. 1843) — вождя индейского племени чероки, изобретателя слоговой азбуки чероки (1826) и основателя газеты на языке чероки. По Уитни, Эндлихер узнал об индейском вожде из статьи в Country Gentleman, привлёкшей его внимание. Из последующих изданий The Yosemite Book фраза о статье в Country Gentleman была удалена из-за её очевидной ошибочности. Эндлихер опубликовал название в 1847 году, умер 28 марта 1849 года, а первый номер Country Gentleman вышел только 4 ноября 1852 года. В Country Gentleman действительно появилась статья с упоминанием Секвойи только 24 января 1856 года. В этой статье описывалось дерево Sequoia gigantea, а также впервые предполагалось, что оно названо по имени индейского вождя.

В 1860 году в журнале The Gardener’s Monthly появились две статьи, в первой из которых некий L. поддерживал оправданность называния рода растений именем выдающегося индейского вождя, а во второй редактор журнала Томас Миэн сообщал, что никаких доказательств того, что род был назван именем Секвойи, ни у него, ни у L. нет, однако им оно кажется достаточно вероятным.

портрет Секвойи, если чё

Джордж Гордон в 1862 году предположил, что Sequoia образовано от лат. sequī — «следовать за чем-то», по его мнению, этот род «следует» за родом Таксодиум, из которого Эндлихер его выделил. Однако он выделил из рода Таксодиум также род Глиптостробус, а назвал его совершенно иначе.

читать дальше

В 1868 году геолог штата Калифорния Джозайя Дуайт Уитни в путеводителе по Йосемити The Yosemite Book указал, что растение было названо в честь Секвойи (Джорджа Гесса) (Sequoyah, ок. 1770 — ок. 1843) — вождя индейского племени чероки, изобретателя слоговой азбуки чероки (1826) и основателя газеты на языке чероки. По Уитни, Эндлихер узнал об индейском вожде из статьи в Country Gentleman, привлёкшей его внимание. Из последующих изданий The Yosemite Book фраза о статье в Country Gentleman была удалена из-за её очевидной ошибочности. Эндлихер опубликовал название в 1847 году, умер 28 марта 1849 года, а первый номер Country Gentleman вышел только 4 ноября 1852 года. В Country Gentleman действительно появилась статья с упоминанием Секвойи только 24 января 1856 года. В этой статье описывалось дерево Sequoia gigantea, а также впервые предполагалось, что оно названо по имени индейского вождя.

В 1860 году в журнале The Gardener’s Monthly появились две статьи, в первой из которых некий L. поддерживал оправданность называния рода растений именем выдающегося индейского вождя, а во второй редактор журнала Томас Миэн сообщал, что никаких доказательств того, что род был назван именем Секвойи, ни у него, ни у L. нет, однако им оно кажется достаточно вероятным.

портрет Секвойи, если чё

Джордж Гордон в 1862 году предположил, что Sequoia образовано от лат. sequī — «следовать за чем-то», по его мнению, этот род «следует» за родом Таксодиум, из которого Эндлихер его выделил. Однако он выделил из рода Таксодиум также род Глиптостробус, а назвал его совершенно иначе.

читать дальше

Оригинал взят у в Пить вит Д или не пить? Вот в чем вопрос. Часть первая.

Ворона держит в клюве сыр. Подлетает воробей и тоже пытается поклевать.

Ворона:

— Ты че… оборзел?

— О да!

— Ты че… орел?

— Да!

— А почему такой маленький?

— Болел в детстве.

Если прочесть с точки зрения доктора древний и уже не смешной анекдот,

то диагноз воробью (помимо диссоциативного расстройства) можно поставить сразу - дефицит витамина Д.читать дальше

Ворона:

— Ты че… оборзел?

— О да!

— Ты че… орел?

— Да!

— А почему такой маленький?

— Болел в детстве.

Если прочесть с точки зрения доктора древний и уже не смешной анекдот,

то диагноз воробью (помимо диссоциативного расстройства) можно поставить сразу - дефицит витамина Д.читать дальше

и имели в своём составе притяжательные суффиксы.

и имели в своём составе притяжательные суффиксы.