Оригинал взят у в Сладкая империя

Степан Николаевич Палкин никакого отношения к русскому царю Николаю Первому не имел. Откуда взялось такое подозрение? Ну как же, кто не слыхал про «Николая Палкина», как окрестил русский народ Императора всероссийского Николая Первого за излишнюю любовь к палочным приёмам привития дисциплины. Впрочем, о Николае Первом мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Степан Николаевич Палкин родился в 1737 году в крестьянской семье села Троицкого Чембарского уезда Пензенской губернии. История не сохранила деталей его биографии, однако известно, что в 1804 году он – уже под фамилией Оброкосов, проживал в Москве, где занимался торговлей фруктами, а также основал кондитерскую фабрику. После смерти Степана Николаевича в 1812 году всё его предприятие перешло к сыну Ивану и его брату Василию и братья открыли торговый дом. 27 октября 1814 года братья поменяли несколько мрачноватую фамилию, напоминающую о барщине, на более соответствующую профилю бизнеса. Так в московских купеческих книгах появилась фамилия Абрикосовы. Братья были записаны в Москве в Семёновскую купеческую слободу по третьей гильдии и занимались бакалейной торговлей.

читать дальше

Экономическое начинание царского правительства по введению серебряного рубля (1837 г.), оглоушило многих русских купцов. Сладкий бизнес братьев Абрикосовы-Палкиных приказал долго жить. «Гнев Божий, наказание, превосходящее по убыткам, понесённым во всей России в несколько раз те потери, какие причинила война 1812 года», вспоминал позднее В.А. Кокорев, который и сам в те дни навеки распрощался с фамильной солеварней.

В момент разорения (1838 год) у Ивана Степановича произрастал сын Алексей от жены, Анны Ивановны (бывшей дворовой фрейлины Орловой-Чесменской). Сыну аккурат исполнилось 14 лет и он только-только закончил 3-й класс в Московской практической академии коммерческих наук. Поскольку по объективным причинам, связанным с серебряно-монетными экспериментами царского двора, платить за обучение сына Иван Степанович уже не мог, он определил Алексея на работу «мальчиком» в контору Ивана Богдановича Гофмана за пять рублей в месяц. Гофман был человеком по-немецки основательным, занимавшимся скупкой и перепродажей в России сахара. Последствия царских экспериментов его затронули мало. «Ужо тут пострел научится коммерческим премудростям не хуже, чем в академии», – подумал Иван Степанович и не ошибся. Начав свой трудовой стаж мальчиком на побегушках, или по нынешнему – курьером, вскоре Алексей Абрикосов перебрался в счетоводы, а затем и в бухгалтеры.

В 1842 году Иван и Василий Абрикосовы были признаны окончательно неплатёжеспособными. Это, впрочем, мало расстроило их сына и племянника Алексея, который к этому времени служил уже главным бухгалтером. Алексей Абрикосов настолько проникся духом кондитерской коммерции, что в 1847 году – в 23-летнем возрасте – создал коммерческое товарищество. И стал одним из крупнейших поставщиков самого знаменитого кондитера того времени – Эйнема. В документах 1850 года имеется упоминание о том, что Алексей Абрикосов является владельцем «кондитерского заведения в городской части». К этому времени в заведении работало уже два десятка человек. Алексей Иванович отвечал за закупку сырья – лично ездил каждый день на базар, где покупал ягоды и фрукты.

Алексей Иванович Абрикосов (источник фото: mittatiana.livejournal.com)

Дальше – больше. В 1873 году Алексей Иванович Абрикосов преобразовал своё товарищество в «полукустарную паровую конфетную фабрику». Несмотря на несколько забавное название, оно полностью соответствует действительности – на фабрике был установлен паровой двигатель мощностью 12 лошадиных сил. Для установки этого двигателя пришлось получать специальное разрешение. Впрочем, таковое разрешение Алексею Ивановичу было получить не так уж и сложно. Да и то сказать, кто же откажет в такой просьбе гласному Городской думы, кавалеру трёх золотых медалей «за усердие», кавалеру орденов святого Станислава и святой Анны третьей степени, купцу первой гильдии, учредителю московского Купеческого общества взаимного кредита, потомственному почётному гражданином города, члену правления Московского учётного банка и прочая, и прочая. Да, такое вот место в социальной иерархии занял Алексей Иванович Абрикосов в свои неполные пятьдесят лет.

В 1879 году Абрикосов купил в Сокольниках четыре гектара земли. Его основной конкурент Эйнем в том же году организовал производство кондитерских изделий в Симферополе. Не долго думая, Алексей Иванович в 1882 году рядом с фабрикой Эйнема открыл собственную фабрику. Несколько ранее – в 1880-м, было учреждено фабрично-торговое товарищество «Абрикосова сыновья». В эти годы торговый оборот от продажи кондитерских изделий составлял миллион рублей в год. Вообще, дело Абрикосова стало стремительно расширяться. В Курской губернии он арендует несколько сахарных заводов. На одном из предприятий (расположенным в селе Дерюгино) ежегодно производилось около 177 тысяч пудов сахарного песка и 26 тысяч пудов патоки на общую сумму 460 тысяч рублей. На заводе работало 300 рабочих.

Однако несмотря на укрупнение дела, кондитерское заведение А.И. Абрикосова в Москве было довольно скромным. В начале 1880-х годов он всё своё московское дело сосредотачивает в Сокольниках. На принадлежащих ему четырёх гектарах земли строит первоклассную фабрику, состоящую из нескольких корпусов от двух до пяти этажей. На базе этой фабрики Абрикосов развернул следующие производства: фруктовое, мармеладное, бисквитное, холодильное и сушильное отделения, шоколадную мастерскую. В одном из корпусов помещалось жильё для рабочих фабрики.

Ученичество у немца Гофмана не прошло для Абрикосова даром, он и сам прибрёл такие немецкие черты, как склонность к дисциплине, пунктуальность, скрупулёзность, аккуратность. Конечно я не хочу сказать, что не бывает дисциплинированных, пунктуальных и аккуратных русских. Но всё же, как не крути, а у немцев эти качества как-то рельефнее, что ли. Так что своё предприятие Алексей Иванович Абрикосов устроил слегка на немецкий лад.

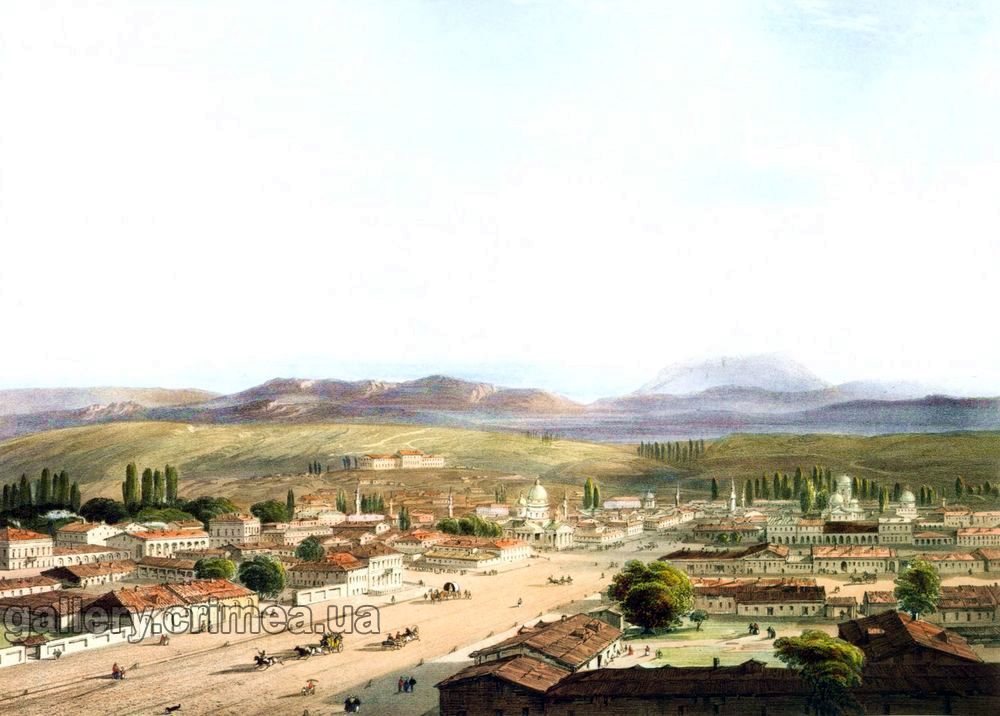

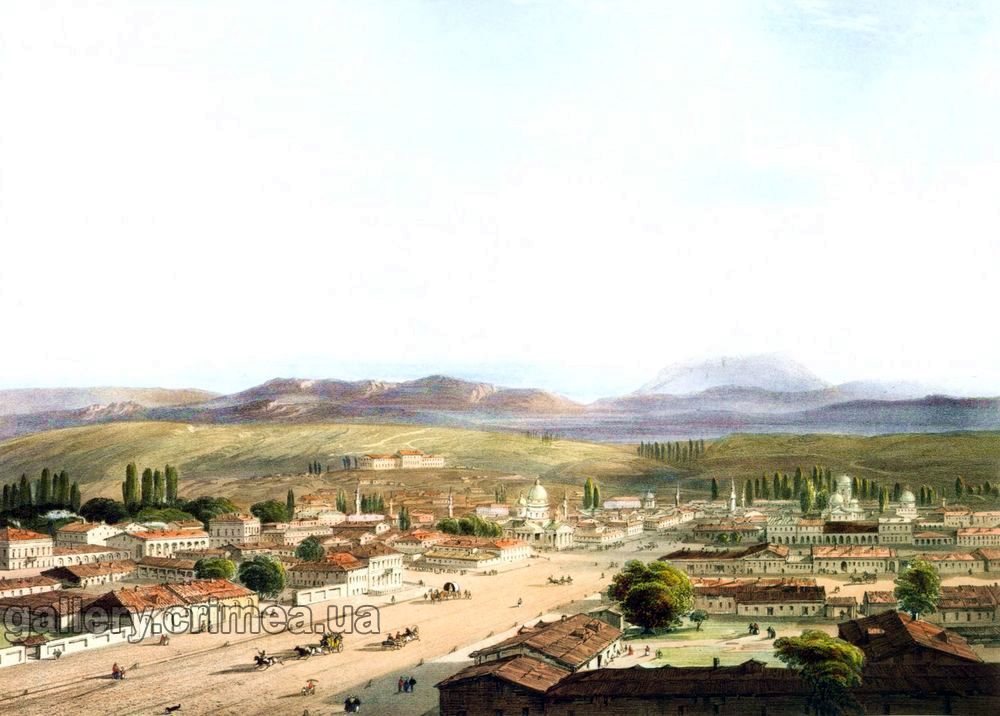

Крым XIX века.

Одним из характерных отличий предприятий Абрикосова стала чёткая структура управления. Всё дело было устроено следующим образом. В Крыму во владении Алексея Ивановича находились земельные владения, на которых произрастало сырьё для основного производства. Говоря по-простецки, там на 7,5 десятин земли был посажен фруктовый сад. В Симферополе была развёрнута фабрика по переработке собранного урожая. Таким образом, все фрукты попадали на переработку ещё свеженькими.

Мне, кстати, довелось поработать в тех местах… нет, не на предприятии Абрикосова, конечно. Но в молодые годы (а точнее в 1981 году) мы от школы ездили в трудовой лагерь под Симферополь, где работали как раз на перерабатывающем заводике. Не буду конечно утверждать, что это был заводик, основанный Абрикосовым, но вряд ли технология очень сильно изменилась. Ну разве что во времена Абрикосова не было автоклавов для термической обработки законсервированных банок с консервами. Хотя, насколько мне известно, в XIX веке автоклавы уже имелись. Так что я живо себе представляю крымское предприятие Абрикосова: благоухание черешневых, яблочных, грушевых садов, коллективная работа по сбору, первичной сортировке, отправке на завод. А там, там длинная линия работниц в фартуках вручную засовывает в банки разные фрукты, закупоривает, помещает всё это в огромные металлические сетки, которые затем ставятся на несколько часов автоклав. И вечернее стрекотанье цикад, пение птичек, ночные приключения… Да, словом, романтика…

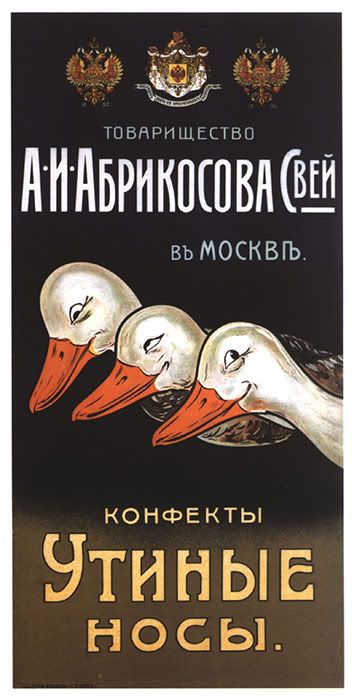

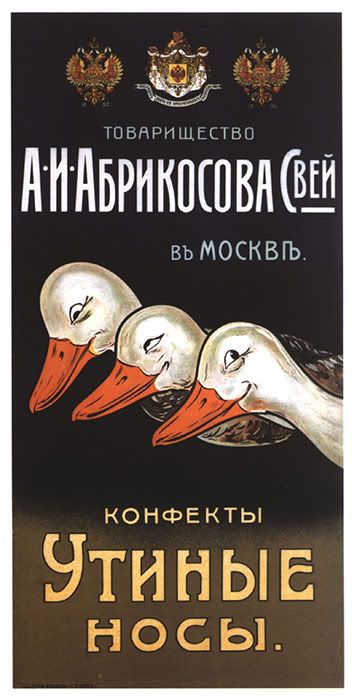

Мда, так вот, симферопольская фабрика Абрикосова производила в основном полуфабрикаты – фруктовые начинки и сырьё, которое затем уже поставлялось в Москву, где, собственно и готовились конечные изделия. Производились в Москве у Абрикосова разные чудеса. Тут вам и десертная пастила, и фигурные пироги, сливочные и фруктовые торты, царский мармелад, компоты из фруктов и ягод, конфеты «утиный нос».

Вообще разные конфеты с начинкой пользовались особенным спросом. Кстати, именно Абрикосов придумал способ, как «запихивать» жидкую фруктовую начинку в карамель. Сейчас этот способ кажется самим собой разумеющимся, а когда-то он вызвал просто фурор. Делается это так. Из расплавленной карамели выдувается трубочка. После застывания трубочка заполняется начинкой, а затем раскалённым приспособлением типа ножниц разрезается на отдельные конфеты. «Ножницы» и разрезают трубочку, и одновременно запаивают концы. Так вот и получаются карамельные баллончики, наполненные вкусным джемом. Ну и конечно славились абрикосовские «ералаши» – ассорти из глазированных сушёных фруктов, которые сортировались в специальные желатиновые коробки. Производство этих «ералашей», также, как и производство конфет с начинкой, было страшной коммерческой тайной Абрикосова. Оно и не удивительно, учитывая, что именно на этих изделиях расцвела сладкая империя Абрикосова.

Однако производство производством, но ведь товар нужно продавать, иначе от него никакого толку. Руководствуясь этим принципом, товарищество Абрикосова открыло в Москве несколько кондитерских лавок. Одна из крупнейших располагалась на Тверской улице. В ней работало 80 человек. Лавка не только осуществляла оптовые закупки у товарищества «Абрикосова сыновей», но и имела собственное подсобное производство разной кондитерской снеди, которую с пылу с жару продавали москвичам. В начале XX века Абрикосовы открыли магазин в Петербурге. Постепенно товарищество «Абрикосова сыновей» по всей России развернуло целую сеть своих лавок и кондитерских фабрик.

Продукция Абрикосова пользовалась огромным спросом и не только внутри страны. Практически ни одна зарубежная выставка с участием России не обходилась без демонстрации сладкой продукции Абрикосова. На всех выставках абрикосовские сладости неизменно получали высшие награды. На выставке в Нижнем Новгороде в 1887 и 1892 г.г. кондитерские изделия Абрикосова получили первые призы. В 1882 и 1896 годах товарищество получило право изображать на своей рекламе государственные гербы, а с 1900 года получило высшее отличие для российского предприятия той эпохи – звание «поставщик двора Его Императорского Величества».

Всё это, однако, было заслугой не только новых технологий, но и чёткой работы всех сотрудников сладкой империи. Например, на фабрике в Крыму работали местные жители, однако управлял производством доверенный человек из Москвы с окладом 5 тысяч рублей в год. На предприятии была введена немецкая дисциплина. От всех работников требовался безупречный вид, строгое поддержание личной гигиены. За организацией труда на производстве наблюдал специальный староста и горе было тому работнику, который эту самую дисциплину хоть чем-то нарушил. В качестве наказания применялась система штрафов, а в пиковой ситуации – увольнение.

Однако, как известно любому немцу и тому, кто идёт по их стопам, одним кнутом мало чего можно добиться. Поэтому на предприятиях Абрикосова широко применялась стимуляция пряником, причём в самом прямом смысле: любой работник Абрикосова имел право покупать продукцию собственного предприятия по цене в 10 раз дешевле, чем в магазинах. Например, фунт (чуть меньше полкило) шоколада «Амато» в магазинах Абрикосова стоил 1 рубль 40 копеек, соответственно любой абрикосовский рабочий мог его приобрести по цене 14 копеек. Полкило первоклассного шоколада за 14 копеек! А, скажем, фунт мармелада «Лилипут» стоил в магазине 40 копеек, а коробка шоколадных конфет – 1 рубль 75 копеек. Учитывая, что средняя заработная плата рабочих на заводах товарищества «Абрикосова Сыновья» была около 50 рублей, можно сказать, что у них была самая настоящая сладкая жизнь.

Интересно также отметить, как была организована экономическая сторона дела. Пережив в раннем возрасте потерю фамильного бизнеса, а потом проникнув в тонкости бухгалтерского учёта, Алексей Иванович Абрикосов применил довольно любопытную систему хозяйствования – трёхлетнюю. Весь оборот товарищества рассчитывался на три года. Весь доход от деятельности первого из трёх лет оставался в запасе на непредвиденный случай, и только по истечении третьего года становился чистой прибылью. Такой подход сделал бизнес Абрикосова довольно устойчивым к разного рода экономическим экспериментам царского правительства. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что бизнесу того времени грозили отнюдь не только экономические эксперименты правительства.

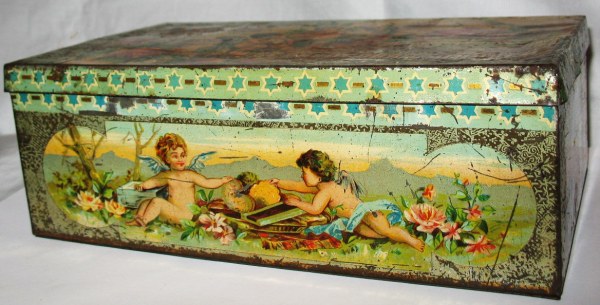

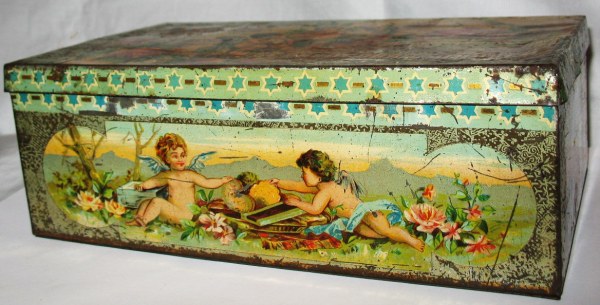

Не забывал Абрикосов и про внедрение нового оборудования. Раз в десять лет оборудование обновлялось. Причём весь период модернизации производства торговля велась за счёт заранее подготовленных складских запасов. В результате предприятия Абрикосова всегда удивляли покупателей самыми последними новинками в упаковке и оформлении товаров. А кто не знает, насколько важной в маркетинге является упаковка? Кстати, упаковкой отдельно занимался сын Алексея Ивановича, Георгий, который вёл дела фирмы «Ф.М. Шемякин», занимавшейся производством жестяных изделий и упаковочных ящиков. В те времена, надо отметить, почти вся продукция упаковывалась если не в стеклянную тару илу бумажные кульки, так обязательно в жестяные ящички красивой расцветки. Словом, выгодное дело.

Алексей Иванович тоже, между прочим, не сковывал свою инициативу исключительно одними только сладостями. Сладостей, как известно, всухую очень много не съешь (конечно, если вы не 5-летний ребёнок). Сладости нужно запивать. А в те времена, вопреки расхожим представлениям некоторых юмористов, русский народ очень уважал отвар из чайного листа, или, по простецки – чай. Этот напиток русский люд пил литрами. Сейчас даже представить себе трудно, как это можно было собрать у себя дома человек двадцать гостей, усадить их вокруг самовара и несколько часов к ряду «гонять чайковского» с пряниками и застольными разговорами. А на рубеже XIX и XX веков – это была обычная история, так сказать рядовое времяпрепровождение московского мещанства. Прошу при этом заметить, что слово это – мещанин – в те стародавние времена не носило того уничижительного оттенка, которым оно обзавелось много позднее. В XIX веке мещанин – это весьма почтенный и уважаемый житель русского города, на котором, собственно, город и держался.

В связи с тем, что продукция товарищества «Абрикосова сыновья» самым тесным образом переплеталась с чайной промышленностью, Алексей Иванович Абрикосов просто не мог пройти мимо чайного бизнеса. Поэтому он стал компаньоном в товариществе чайной торговли «Поповы К. и С. братья» с уставным капиталом 1 миллион 500 тысяч рублей. Фирма занималась оптовой продажей чая, а также розничной торговлей сахаром и кофе. Компаньоны имели складские помещения и сеть магазинов, 10 крупнейших из которых находились в Москве, да в Санкт-Петербурге, да в Киеве, да в Варшаве, ну и ещё в 47 городах Российской Империи. Кроме того, фирма имела свои представительства в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Вене, Бухаресте, являлась поставщиком Дворов австрийского императора, греческого, бельгийского, шведского, норвежского и румынского королей. Основательная была фирма…

Кроме кондитерского и чайного дела Алексей Иванович, очень хорошо разбиравшийся в экономике и бывший знатоком рынка, интересовался страховым делом. Абрикосов был уверен, что страхование – очень необходимое и весьма перспективное в мире частного предпринимательство дело. А поскольку у него между идеями и делами временной интервал был минимален, то он стал одним из создателей страхового общества «Якорь».

При всей своей занятости на коммерческом фронте, А.И. Абрикосов немало времени отдавал общественным и филантропским делам. Он заседал в Московской городской думе, был членом Опекунского совета Московской практической академии коммерческих наук, членом Российского Совета торговли и мануфактур. А когда возник проект строительной комиссии Русского музыкального общества по возведению здания Московской консерватории, А.И. Абрикосов совместно с предпринимателями Морозовыми, Поповыми и К.Т.Солдатенковом внесли 600 тысяч из необходимого на строительство миллиона рублей (оставшиеся 400 тысяч внесли члены императорской семьи).

Алексей Иванович Абрикосов и его многочисленные домочадцы (а у него родилось в общей сложности 22 ребёнка, 17 из которых дожили до зрелого возраста), в разное время были попечителями шести городских училищ, детской больницы им. В.Е. Морозова, членами Московского общества бесплатных квартир. Активно участвовали в деятельности общества бывших воспитанников коммерческой академии, помогали образованию молодых коммерсантов. Женщины семейства Абрикосовых по русской традиции выступали попечителями приютов для бедных.

Супруга Алексея Ивановича Абрикосова – Агриппина Александровна, родившая ему 22 детей, также активно участвовала в коммерции и общественной жизни Москвы. Помимо кондитерского производства, семейство Абрикосовых владело в Москве многими доходными домами, славившимися роскошной отделкой и интерьером. Все доходные дома, первый из которых она приобрела в 1865 году, были записаны на имя Агриппины Александровны и она строго следила за их управлением. Агриппина Алексндровна даже принимал решение о том, кому быть квартирантом, а кому не видать квартиры. Активно жена Абрикосова занималась и благотворительностью.

Главной же заботой этой женщины, изведавшей 22 раза счастье материнства, стало учреждение бесплатного роддома, который её стараниями был открыт в 1889 году на Миусской улице. Роддом содержался полностью за счёт личных средств Агриппины Александровны, а зарплаты были такими, что в этом роддоме удалось собрать лучших врачей и акушеров. Заведующий бригады акушеров получал 800 рублей в год, обычная акушерка, коих в заведении было двенадцать – 650 рублей, сестра милосердия – 300, сиделка – 150. Агриппина Александровна умерла на три года раньше своего мужа – в 1901 году. Её главное детище после революции было переименовано в родильный дом имени Н.К. Крупской.

В 1904 году в возрасте 80 лет Алексей Иванович Абрикосов скончался. Ему повезло. Потому что если бы он не скончался своей смертью в 1904 году, то наверняка скончался бы от инфаркта в 1905-м, когда его фабрика в Сокольниках стала одним из очагов восстания. Видимо, абрикосовские рабочие объелись дешёвого шоколаду. Кстати, мне ни разу не попадалось ни одной работы, в которой бы делался тщательный анализ экономического ущерба от революции 1905 года. Во всяком случае после 1905 года дела наследников А.И. Абрикосовых ухудшилось. И, как говорится, беда не приходит одна. Только-только сыновья Абрикосовы перевели дух, подсчитывая потери от бурной деятельности политически грамотных рабочих, как у них чуть было не украли бренд.

Магазин Абрикосовых в Москве.

Из славного города Тулы, также известном своими сладостями, в Москву прибыл некий мещанин Григорий Абрикосов и устроил в Лефортово фабрику под названием «Абрикосов и сыновья». Братья Абрикосовы прямо остолбенели от такой феноменальной наглости (тогда такие дела были ещё внове) и бросились в поисках справедливости в суд. Судейские тщательно изучили дело и развели руками: «Ничего не можем поделать-с, предприятие зарегистрировано в Туле по всем правилам». В общем, суд признал иск Абрикосовых необоснованным и те отбыли, как говорится, не солоно хлебавши.

В связи с финансовыми трудностями Абрикосовы приняли решение об ограничении расходов. Акционеры перестали получать дивиденды вплоть до 1914 года, а все деньги направлялись на развитие производства и… на поддержку социальной сферы. Сегодня бы, наверное, социальные расходы также порезали бы, а в те дни память о революционных буйствах рабочих была ещё свежа. Несмотря на строгий режим экономии, в 1907 году товарищество Абрикосовых попало под управление кредиторов. И только незадолго перед началом Первой мировой войны управление кредиторов было снято, а товарищество вернуло себе позиции лидера кондитерского производства. В 1914 году Абрикосовы выпускали половину кондитерской продукции России. Производилось 53 тысячи пудов конфет и шоколада, 4,5 тысячи пудов варенья и других сладостей. Возможно несколько лет позже именно продукцией братьев Абрикосовых расплачивались буржуины с мальчишом-плохишом.

Даже во время Первой мировой войны производство Абрикосовых в Москве расширялось. Было построено несколько новых корпусов. В 1913 году стоимость продукции сокольнической фабрики товарищества Абрикосовых составляла 388 тысяч рублей (в 1896 году – 180 тысяч), а работало на ней две тысячи человек. Общий объём производства по всей стране в 1915 году (то есть уже во время войны) составил 4 млн. рублей. Фирме принадлежали кондитерские мастерские и магазины в Москве, Петербурге, Киеве, Ростове-на-Дону и других городах. В 1916 году основной капитал товарищества Абрикосовых составлял 2 млн. рублей, а накануне революции, в 1917-м – 4 млн. рублей. В сентябре 1917 года было принято решение о приобретении компании «Тил» – второй крупной кондитерской фабрики в Москве. Однако времена были уже не те, и вскоре за фирмой был введён рабочий контроль, а 6 декабря 1918 года Московская кондитерская фабрика «Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей» стала фабрикой имени Бабаева. Сладкая сказка закончилась.

Не все потомки Ивана Алексеевича пошли по коммерческой линии. Например, Николай Алексеевич и Алексей Алексеевич Абрикосовы финансировали издание журнала «Вопросы философии и психологии», в котором печатались В. О. Ключевский, Милюков, Д. Н., В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, Е. Н. Трубецкой, С. Н. Трубецкой и многие другие.

Николай Алексеевич и Алексей Алексеевич Абрикосовы. Москва 1894 год.

Кстати, странным образом абрикосовское умение консервировать фрукты пригодилось большевикам. Тело вождя революции В.И.Ленина бальзамировал выдающийся патологоанатом Алексей Иванович Абрикосов, внук знаменитого А.И.Абрикосова.

Кстати, если многие русские купцы были старообрядцами, то Абрикосовы старообрядцами не были. Более того, внучка А.И.Абрикосова, Анна, получила образование в Оксфорде, позднее приняла католичество, вступила в орден Св.Доминика, приняв имя Екатерина. Вернувшись в Москву развернула вместе со своим мужем католическую пропаганду. И даже превратила свой дом в подобие монастыря. Этот католический монастырь просуществовал в Москве до 1923 года. Её муж был выслан заграницу, а сама Екатерина была арестована, была сослана сперва в Тобольск, потом переведена в Ярославскую тюрьму, где тяжело заболела. Умерла в 1936 году.

Тогда же, в 1936 году, в полной нужде умер другой потомок Абрикосовых – Н.А.Абрикосов, занимавшийся переводами Рабиндраната Тагора и других философов. А вот его брат, К.Н.Абрикосов, занялся пчеловодством, что и спасло его и его детей. Как ни странно, но хорошие пчеловоды в сталинском СССР почему-то были чуть ли не на вес золота. Многие другие внуки и правнуки оказались в разных странах – Франции, Германии, США, Канаде и даже Японии.

Уже к концу СССР, в 1989 году, один из потомков – Д.П.Абрикосов – призывал обратить внимание на проблему реституции. В1992 году по инициативе представителей династии даже соответствующий закон был внесён в Верховный Совет и прошёл первые слушания. Как сказала Д.П.Абрикосов: «Я убежден в необходимости закона о реституции. Он неизбежен в той или иной форме, пусть даже через десять, что лет, ибо просто невозможно строить экономику без этого закона. Ведь это вопрос о праве собственности, которую никто не вправе отнимать».

Ну что тут сказать? С 1992 года прошло уже 21 год, а идея неприкосновенности частной собственности в российском обществе как-то большим почтением пользоваться так и не начала. Может поэтому у нас сегодня не очень видно новых Абрикосовых и Рябушинских? Впрочем, хочется верить, что они ещё появятся.

(фотографии для статьи взяты в том числе с сайта ООО "Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей")

Степан Николаевич Палкин никакого отношения к русскому царю Николаю Первому не имел. Откуда взялось такое подозрение? Ну как же, кто не слыхал про «Николая Палкина», как окрестил русский народ Императора всероссийского Николая Первого за излишнюю любовь к палочным приёмам привития дисциплины. Впрочем, о Николае Первом мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Степан Николаевич Палкин родился в 1737 году в крестьянской семье села Троицкого Чембарского уезда Пензенской губернии. История не сохранила деталей его биографии, однако известно, что в 1804 году он – уже под фамилией Оброкосов, проживал в Москве, где занимался торговлей фруктами, а также основал кондитерскую фабрику. После смерти Степана Николаевича в 1812 году всё его предприятие перешло к сыну Ивану и его брату Василию и братья открыли торговый дом. 27 октября 1814 года братья поменяли несколько мрачноватую фамилию, напоминающую о барщине, на более соответствующую профилю бизнеса. Так в московских купеческих книгах появилась фамилия Абрикосовы. Братья были записаны в Москве в Семёновскую купеческую слободу по третьей гильдии и занимались бакалейной торговлей.

читать дальше

Экономическое начинание царского правительства по введению серебряного рубля (1837 г.), оглоушило многих русских купцов. Сладкий бизнес братьев Абрикосовы-Палкиных приказал долго жить. «Гнев Божий, наказание, превосходящее по убыткам, понесённым во всей России в несколько раз те потери, какие причинила война 1812 года», вспоминал позднее В.А. Кокорев, который и сам в те дни навеки распрощался с фамильной солеварней.

В момент разорения (1838 год) у Ивана Степановича произрастал сын Алексей от жены, Анны Ивановны (бывшей дворовой фрейлины Орловой-Чесменской). Сыну аккурат исполнилось 14 лет и он только-только закончил 3-й класс в Московской практической академии коммерческих наук. Поскольку по объективным причинам, связанным с серебряно-монетными экспериментами царского двора, платить за обучение сына Иван Степанович уже не мог, он определил Алексея на работу «мальчиком» в контору Ивана Богдановича Гофмана за пять рублей в месяц. Гофман был человеком по-немецки основательным, занимавшимся скупкой и перепродажей в России сахара. Последствия царских экспериментов его затронули мало. «Ужо тут пострел научится коммерческим премудростям не хуже, чем в академии», – подумал Иван Степанович и не ошибся. Начав свой трудовой стаж мальчиком на побегушках, или по нынешнему – курьером, вскоре Алексей Абрикосов перебрался в счетоводы, а затем и в бухгалтеры.

В 1842 году Иван и Василий Абрикосовы были признаны окончательно неплатёжеспособными. Это, впрочем, мало расстроило их сына и племянника Алексея, который к этому времени служил уже главным бухгалтером. Алексей Абрикосов настолько проникся духом кондитерской коммерции, что в 1847 году – в 23-летнем возрасте – создал коммерческое товарищество. И стал одним из крупнейших поставщиков самого знаменитого кондитера того времени – Эйнема. В документах 1850 года имеется упоминание о том, что Алексей Абрикосов является владельцем «кондитерского заведения в городской части». К этому времени в заведении работало уже два десятка человек. Алексей Иванович отвечал за закупку сырья – лично ездил каждый день на базар, где покупал ягоды и фрукты.

Алексей Иванович Абрикосов (источник фото: mittatiana.livejournal.com)

Дальше – больше. В 1873 году Алексей Иванович Абрикосов преобразовал своё товарищество в «полукустарную паровую конфетную фабрику». Несмотря на несколько забавное название, оно полностью соответствует действительности – на фабрике был установлен паровой двигатель мощностью 12 лошадиных сил. Для установки этого двигателя пришлось получать специальное разрешение. Впрочем, таковое разрешение Алексею Ивановичу было получить не так уж и сложно. Да и то сказать, кто же откажет в такой просьбе гласному Городской думы, кавалеру трёх золотых медалей «за усердие», кавалеру орденов святого Станислава и святой Анны третьей степени, купцу первой гильдии, учредителю московского Купеческого общества взаимного кредита, потомственному почётному гражданином города, члену правления Московского учётного банка и прочая, и прочая. Да, такое вот место в социальной иерархии занял Алексей Иванович Абрикосов в свои неполные пятьдесят лет.

В 1879 году Абрикосов купил в Сокольниках четыре гектара земли. Его основной конкурент Эйнем в том же году организовал производство кондитерских изделий в Симферополе. Не долго думая, Алексей Иванович в 1882 году рядом с фабрикой Эйнема открыл собственную фабрику. Несколько ранее – в 1880-м, было учреждено фабрично-торговое товарищество «Абрикосова сыновья». В эти годы торговый оборот от продажи кондитерских изделий составлял миллион рублей в год. Вообще, дело Абрикосова стало стремительно расширяться. В Курской губернии он арендует несколько сахарных заводов. На одном из предприятий (расположенным в селе Дерюгино) ежегодно производилось около 177 тысяч пудов сахарного песка и 26 тысяч пудов патоки на общую сумму 460 тысяч рублей. На заводе работало 300 рабочих.

Однако несмотря на укрупнение дела, кондитерское заведение А.И. Абрикосова в Москве было довольно скромным. В начале 1880-х годов он всё своё московское дело сосредотачивает в Сокольниках. На принадлежащих ему четырёх гектарах земли строит первоклассную фабрику, состоящую из нескольких корпусов от двух до пяти этажей. На базе этой фабрики Абрикосов развернул следующие производства: фруктовое, мармеладное, бисквитное, холодильное и сушильное отделения, шоколадную мастерскую. В одном из корпусов помещалось жильё для рабочих фабрики.

Ученичество у немца Гофмана не прошло для Абрикосова даром, он и сам прибрёл такие немецкие черты, как склонность к дисциплине, пунктуальность, скрупулёзность, аккуратность. Конечно я не хочу сказать, что не бывает дисциплинированных, пунктуальных и аккуратных русских. Но всё же, как не крути, а у немцев эти качества как-то рельефнее, что ли. Так что своё предприятие Алексей Иванович Абрикосов устроил слегка на немецкий лад.

Крым XIX века.

Одним из характерных отличий предприятий Абрикосова стала чёткая структура управления. Всё дело было устроено следующим образом. В Крыму во владении Алексея Ивановича находились земельные владения, на которых произрастало сырьё для основного производства. Говоря по-простецки, там на 7,5 десятин земли был посажен фруктовый сад. В Симферополе была развёрнута фабрика по переработке собранного урожая. Таким образом, все фрукты попадали на переработку ещё свеженькими.

Мне, кстати, довелось поработать в тех местах… нет, не на предприятии Абрикосова, конечно. Но в молодые годы (а точнее в 1981 году) мы от школы ездили в трудовой лагерь под Симферополь, где работали как раз на перерабатывающем заводике. Не буду конечно утверждать, что это был заводик, основанный Абрикосовым, но вряд ли технология очень сильно изменилась. Ну разве что во времена Абрикосова не было автоклавов для термической обработки законсервированных банок с консервами. Хотя, насколько мне известно, в XIX веке автоклавы уже имелись. Так что я живо себе представляю крымское предприятие Абрикосова: благоухание черешневых, яблочных, грушевых садов, коллективная работа по сбору, первичной сортировке, отправке на завод. А там, там длинная линия работниц в фартуках вручную засовывает в банки разные фрукты, закупоривает, помещает всё это в огромные металлические сетки, которые затем ставятся на несколько часов автоклав. И вечернее стрекотанье цикад, пение птичек, ночные приключения… Да, словом, романтика…

Мда, так вот, симферопольская фабрика Абрикосова производила в основном полуфабрикаты – фруктовые начинки и сырьё, которое затем уже поставлялось в Москву, где, собственно и готовились конечные изделия. Производились в Москве у Абрикосова разные чудеса. Тут вам и десертная пастила, и фигурные пироги, сливочные и фруктовые торты, царский мармелад, компоты из фруктов и ягод, конфеты «утиный нос».

Вообще разные конфеты с начинкой пользовались особенным спросом. Кстати, именно Абрикосов придумал способ, как «запихивать» жидкую фруктовую начинку в карамель. Сейчас этот способ кажется самим собой разумеющимся, а когда-то он вызвал просто фурор. Делается это так. Из расплавленной карамели выдувается трубочка. После застывания трубочка заполняется начинкой, а затем раскалённым приспособлением типа ножниц разрезается на отдельные конфеты. «Ножницы» и разрезают трубочку, и одновременно запаивают концы. Так вот и получаются карамельные баллончики, наполненные вкусным джемом. Ну и конечно славились абрикосовские «ералаши» – ассорти из глазированных сушёных фруктов, которые сортировались в специальные желатиновые коробки. Производство этих «ералашей», также, как и производство конфет с начинкой, было страшной коммерческой тайной Абрикосова. Оно и не удивительно, учитывая, что именно на этих изделиях расцвела сладкая империя Абрикосова.

Однако производство производством, но ведь товар нужно продавать, иначе от него никакого толку. Руководствуясь этим принципом, товарищество Абрикосова открыло в Москве несколько кондитерских лавок. Одна из крупнейших располагалась на Тверской улице. В ней работало 80 человек. Лавка не только осуществляла оптовые закупки у товарищества «Абрикосова сыновей», но и имела собственное подсобное производство разной кондитерской снеди, которую с пылу с жару продавали москвичам. В начале XX века Абрикосовы открыли магазин в Петербурге. Постепенно товарищество «Абрикосова сыновей» по всей России развернуло целую сеть своих лавок и кондитерских фабрик.

Продукция Абрикосова пользовалась огромным спросом и не только внутри страны. Практически ни одна зарубежная выставка с участием России не обходилась без демонстрации сладкой продукции Абрикосова. На всех выставках абрикосовские сладости неизменно получали высшие награды. На выставке в Нижнем Новгороде в 1887 и 1892 г.г. кондитерские изделия Абрикосова получили первые призы. В 1882 и 1896 годах товарищество получило право изображать на своей рекламе государственные гербы, а с 1900 года получило высшее отличие для российского предприятия той эпохи – звание «поставщик двора Его Императорского Величества».

Всё это, однако, было заслугой не только новых технологий, но и чёткой работы всех сотрудников сладкой империи. Например, на фабрике в Крыму работали местные жители, однако управлял производством доверенный человек из Москвы с окладом 5 тысяч рублей в год. На предприятии была введена немецкая дисциплина. От всех работников требовался безупречный вид, строгое поддержание личной гигиены. За организацией труда на производстве наблюдал специальный староста и горе было тому работнику, который эту самую дисциплину хоть чем-то нарушил. В качестве наказания применялась система штрафов, а в пиковой ситуации – увольнение.

Однако, как известно любому немцу и тому, кто идёт по их стопам, одним кнутом мало чего можно добиться. Поэтому на предприятиях Абрикосова широко применялась стимуляция пряником, причём в самом прямом смысле: любой работник Абрикосова имел право покупать продукцию собственного предприятия по цене в 10 раз дешевле, чем в магазинах. Например, фунт (чуть меньше полкило) шоколада «Амато» в магазинах Абрикосова стоил 1 рубль 40 копеек, соответственно любой абрикосовский рабочий мог его приобрести по цене 14 копеек. Полкило первоклассного шоколада за 14 копеек! А, скажем, фунт мармелада «Лилипут» стоил в магазине 40 копеек, а коробка шоколадных конфет – 1 рубль 75 копеек. Учитывая, что средняя заработная плата рабочих на заводах товарищества «Абрикосова Сыновья» была около 50 рублей, можно сказать, что у них была самая настоящая сладкая жизнь.

Интересно также отметить, как была организована экономическая сторона дела. Пережив в раннем возрасте потерю фамильного бизнеса, а потом проникнув в тонкости бухгалтерского учёта, Алексей Иванович Абрикосов применил довольно любопытную систему хозяйствования – трёхлетнюю. Весь оборот товарищества рассчитывался на три года. Весь доход от деятельности первого из трёх лет оставался в запасе на непредвиденный случай, и только по истечении третьего года становился чистой прибылью. Такой подход сделал бизнес Абрикосова довольно устойчивым к разного рода экономическим экспериментам царского правительства. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что бизнесу того времени грозили отнюдь не только экономические эксперименты правительства.

Не забывал Абрикосов и про внедрение нового оборудования. Раз в десять лет оборудование обновлялось. Причём весь период модернизации производства торговля велась за счёт заранее подготовленных складских запасов. В результате предприятия Абрикосова всегда удивляли покупателей самыми последними новинками в упаковке и оформлении товаров. А кто не знает, насколько важной в маркетинге является упаковка? Кстати, упаковкой отдельно занимался сын Алексея Ивановича, Георгий, который вёл дела фирмы «Ф.М. Шемякин», занимавшейся производством жестяных изделий и упаковочных ящиков. В те времена, надо отметить, почти вся продукция упаковывалась если не в стеклянную тару илу бумажные кульки, так обязательно в жестяные ящички красивой расцветки. Словом, выгодное дело.

Алексей Иванович тоже, между прочим, не сковывал свою инициативу исключительно одними только сладостями. Сладостей, как известно, всухую очень много не съешь (конечно, если вы не 5-летний ребёнок). Сладости нужно запивать. А в те времена, вопреки расхожим представлениям некоторых юмористов, русский народ очень уважал отвар из чайного листа, или, по простецки – чай. Этот напиток русский люд пил литрами. Сейчас даже представить себе трудно, как это можно было собрать у себя дома человек двадцать гостей, усадить их вокруг самовара и несколько часов к ряду «гонять чайковского» с пряниками и застольными разговорами. А на рубеже XIX и XX веков – это была обычная история, так сказать рядовое времяпрепровождение московского мещанства. Прошу при этом заметить, что слово это – мещанин – в те стародавние времена не носило того уничижительного оттенка, которым оно обзавелось много позднее. В XIX веке мещанин – это весьма почтенный и уважаемый житель русского города, на котором, собственно, город и держался.

В связи с тем, что продукция товарищества «Абрикосова сыновья» самым тесным образом переплеталась с чайной промышленностью, Алексей Иванович Абрикосов просто не мог пройти мимо чайного бизнеса. Поэтому он стал компаньоном в товариществе чайной торговли «Поповы К. и С. братья» с уставным капиталом 1 миллион 500 тысяч рублей. Фирма занималась оптовой продажей чая, а также розничной торговлей сахаром и кофе. Компаньоны имели складские помещения и сеть магазинов, 10 крупнейших из которых находились в Москве, да в Санкт-Петербурге, да в Киеве, да в Варшаве, ну и ещё в 47 городах Российской Империи. Кроме того, фирма имела свои представительства в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Вене, Бухаресте, являлась поставщиком Дворов австрийского императора, греческого, бельгийского, шведского, норвежского и румынского королей. Основательная была фирма…

Кроме кондитерского и чайного дела Алексей Иванович, очень хорошо разбиравшийся в экономике и бывший знатоком рынка, интересовался страховым делом. Абрикосов был уверен, что страхование – очень необходимое и весьма перспективное в мире частного предпринимательство дело. А поскольку у него между идеями и делами временной интервал был минимален, то он стал одним из создателей страхового общества «Якорь».

При всей своей занятости на коммерческом фронте, А.И. Абрикосов немало времени отдавал общественным и филантропским делам. Он заседал в Московской городской думе, был членом Опекунского совета Московской практической академии коммерческих наук, членом Российского Совета торговли и мануфактур. А когда возник проект строительной комиссии Русского музыкального общества по возведению здания Московской консерватории, А.И. Абрикосов совместно с предпринимателями Морозовыми, Поповыми и К.Т.Солдатенковом внесли 600 тысяч из необходимого на строительство миллиона рублей (оставшиеся 400 тысяч внесли члены императорской семьи).

Алексей Иванович Абрикосов и его многочисленные домочадцы (а у него родилось в общей сложности 22 ребёнка, 17 из которых дожили до зрелого возраста), в разное время были попечителями шести городских училищ, детской больницы им. В.Е. Морозова, членами Московского общества бесплатных квартир. Активно участвовали в деятельности общества бывших воспитанников коммерческой академии, помогали образованию молодых коммерсантов. Женщины семейства Абрикосовых по русской традиции выступали попечителями приютов для бедных.

Супруга Алексея Ивановича Абрикосова – Агриппина Александровна, родившая ему 22 детей, также активно участвовала в коммерции и общественной жизни Москвы. Помимо кондитерского производства, семейство Абрикосовых владело в Москве многими доходными домами, славившимися роскошной отделкой и интерьером. Все доходные дома, первый из которых она приобрела в 1865 году, были записаны на имя Агриппины Александровны и она строго следила за их управлением. Агриппина Алексндровна даже принимал решение о том, кому быть квартирантом, а кому не видать квартиры. Активно жена Абрикосова занималась и благотворительностью.

Главной же заботой этой женщины, изведавшей 22 раза счастье материнства, стало учреждение бесплатного роддома, который её стараниями был открыт в 1889 году на Миусской улице. Роддом содержался полностью за счёт личных средств Агриппины Александровны, а зарплаты были такими, что в этом роддоме удалось собрать лучших врачей и акушеров. Заведующий бригады акушеров получал 800 рублей в год, обычная акушерка, коих в заведении было двенадцать – 650 рублей, сестра милосердия – 300, сиделка – 150. Агриппина Александровна умерла на три года раньше своего мужа – в 1901 году. Её главное детище после революции было переименовано в родильный дом имени Н.К. Крупской.

В 1904 году в возрасте 80 лет Алексей Иванович Абрикосов скончался. Ему повезло. Потому что если бы он не скончался своей смертью в 1904 году, то наверняка скончался бы от инфаркта в 1905-м, когда его фабрика в Сокольниках стала одним из очагов восстания. Видимо, абрикосовские рабочие объелись дешёвого шоколаду. Кстати, мне ни разу не попадалось ни одной работы, в которой бы делался тщательный анализ экономического ущерба от революции 1905 года. Во всяком случае после 1905 года дела наследников А.И. Абрикосовых ухудшилось. И, как говорится, беда не приходит одна. Только-только сыновья Абрикосовы перевели дух, подсчитывая потери от бурной деятельности политически грамотных рабочих, как у них чуть было не украли бренд.

Магазин Абрикосовых в Москве.

Из славного города Тулы, также известном своими сладостями, в Москву прибыл некий мещанин Григорий Абрикосов и устроил в Лефортово фабрику под названием «Абрикосов и сыновья». Братья Абрикосовы прямо остолбенели от такой феноменальной наглости (тогда такие дела были ещё внове) и бросились в поисках справедливости в суд. Судейские тщательно изучили дело и развели руками: «Ничего не можем поделать-с, предприятие зарегистрировано в Туле по всем правилам». В общем, суд признал иск Абрикосовых необоснованным и те отбыли, как говорится, не солоно хлебавши.

В связи с финансовыми трудностями Абрикосовы приняли решение об ограничении расходов. Акционеры перестали получать дивиденды вплоть до 1914 года, а все деньги направлялись на развитие производства и… на поддержку социальной сферы. Сегодня бы, наверное, социальные расходы также порезали бы, а в те дни память о революционных буйствах рабочих была ещё свежа. Несмотря на строгий режим экономии, в 1907 году товарищество Абрикосовых попало под управление кредиторов. И только незадолго перед началом Первой мировой войны управление кредиторов было снято, а товарищество вернуло себе позиции лидера кондитерского производства. В 1914 году Абрикосовы выпускали половину кондитерской продукции России. Производилось 53 тысячи пудов конфет и шоколада, 4,5 тысячи пудов варенья и других сладостей. Возможно несколько лет позже именно продукцией братьев Абрикосовых расплачивались буржуины с мальчишом-плохишом.

Даже во время Первой мировой войны производство Абрикосовых в Москве расширялось. Было построено несколько новых корпусов. В 1913 году стоимость продукции сокольнической фабрики товарищества Абрикосовых составляла 388 тысяч рублей (в 1896 году – 180 тысяч), а работало на ней две тысячи человек. Общий объём производства по всей стране в 1915 году (то есть уже во время войны) составил 4 млн. рублей. Фирме принадлежали кондитерские мастерские и магазины в Москве, Петербурге, Киеве, Ростове-на-Дону и других городах. В 1916 году основной капитал товарищества Абрикосовых составлял 2 млн. рублей, а накануне революции, в 1917-м – 4 млн. рублей. В сентябре 1917 года было принято решение о приобретении компании «Тил» – второй крупной кондитерской фабрики в Москве. Однако времена были уже не те, и вскоре за фирмой был введён рабочий контроль, а 6 декабря 1918 года Московская кондитерская фабрика «Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей» стала фабрикой имени Бабаева. Сладкая сказка закончилась.

Не все потомки Ивана Алексеевича пошли по коммерческой линии. Например, Николай Алексеевич и Алексей Алексеевич Абрикосовы финансировали издание журнала «Вопросы философии и психологии», в котором печатались В. О. Ключевский, Милюков, Д. Н., В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, Е. Н. Трубецкой, С. Н. Трубецкой и многие другие.

Николай Алексеевич и Алексей Алексеевич Абрикосовы. Москва 1894 год.

Кстати, странным образом абрикосовское умение консервировать фрукты пригодилось большевикам. Тело вождя революции В.И.Ленина бальзамировал выдающийся патологоанатом Алексей Иванович Абрикосов, внук знаменитого А.И.Абрикосова.

Кстати, если многие русские купцы были старообрядцами, то Абрикосовы старообрядцами не были. Более того, внучка А.И.Абрикосова, Анна, получила образование в Оксфорде, позднее приняла католичество, вступила в орден Св.Доминика, приняв имя Екатерина. Вернувшись в Москву развернула вместе со своим мужем католическую пропаганду. И даже превратила свой дом в подобие монастыря. Этот католический монастырь просуществовал в Москве до 1923 года. Её муж был выслан заграницу, а сама Екатерина была арестована, была сослана сперва в Тобольск, потом переведена в Ярославскую тюрьму, где тяжело заболела. Умерла в 1936 году.

Тогда же, в 1936 году, в полной нужде умер другой потомок Абрикосовых – Н.А.Абрикосов, занимавшийся переводами Рабиндраната Тагора и других философов. А вот его брат, К.Н.Абрикосов, занялся пчеловодством, что и спасло его и его детей. Как ни странно, но хорошие пчеловоды в сталинском СССР почему-то были чуть ли не на вес золота. Многие другие внуки и правнуки оказались в разных странах – Франции, Германии, США, Канаде и даже Японии.

Уже к концу СССР, в 1989 году, один из потомков – Д.П.Абрикосов – призывал обратить внимание на проблему реституции. В1992 году по инициативе представителей династии даже соответствующий закон был внесён в Верховный Совет и прошёл первые слушания. Как сказала Д.П.Абрикосов: «Я убежден в необходимости закона о реституции. Он неизбежен в той или иной форме, пусть даже через десять, что лет, ибо просто невозможно строить экономику без этого закона. Ведь это вопрос о праве собственности, которую никто не вправе отнимать».

Ну что тут сказать? С 1992 года прошло уже 21 год, а идея неприкосновенности частной собственности в российском обществе как-то большим почтением пользоваться так и не начала. Может поэтому у нас сегодня не очень видно новых Абрикосовых и Рябушинских? Впрочем, хочется верить, что они ещё появятся.

(фотографии для статьи взяты в том числе с сайта ООО "Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей")

@темы: фамилии, 19 век, история кухни, 20 век: Россия и вокруг нее

и с тех пор началось сотрудничество Конан Дойля и Сидни Пэджета по созданию образа великого лондонского сыщика.

и с тех пор началось сотрудничество Конан Дойля и Сидни Пэджета по созданию образа великого лондонского сыщика.

Воркута, начало 1960-х.

Воркута, начало 1960-х.