среда, 23 января 2019

Осенью 1856 года французские власти для того, чтобы удержать арабские и кабильские племена от бунтов, отправили в Алжир… знаменитого фокусника Робер-Удена. Кстати, если смотрели фильм «Иллюзионист», несколько трюков из его репертуара вы видели. «Где воинственные сыны Африки, а где французский циркач»- скажите вы. Но не спешите. Власти и впрямь отнеслись к этому вопросу достаточно продумано. Дело в том, что в Алжире издавна славились марабуты, святые, которые творили чудеса. Поэтому решили доказать, что «великий белый марабут» в этом деле круче всех. Робер-Уден согласился на такое необычное турне потому что, как он пишет, хотел принести пользу своей стране.

Жан Эжен Робер-Уден.

И вот 2 сентября 1856 года иллюзионист с супругой высадились в городе Алжир. Принимали их там почти как коронованных особ, предоставив в их распоряжение не только шикарный номер в отеле, но и театр на площади Баб-Азун. В октябре начались традиционные праздники и город заполонили вожди племен со своими палатками, верблюдами и челядью. И вот начались сеансы в театре. Надо сказать, что Роббер-Уден использовал все достижения технического прогресса. Силач, выбранный среди зрителей, не мог поднять легкого кофра, потому что его руку подвергли удару электрическим током.

( Читать дальше... )

Жан Эжен Робер-Уден.

И вот 2 сентября 1856 года иллюзионист с супругой высадились в городе Алжир. Принимали их там почти как коронованных особ, предоставив в их распоряжение не только шикарный номер в отеле, но и театр на площади Баб-Азун. В октябре начались традиционные праздники и город заполонили вожди племен со своими палатками, верблюдами и челядью. И вот начались сеансы в театре. Надо сказать, что Роббер-Уден использовал все достижения технического прогресса. Силач, выбранный среди зрителей, не мог поднять легкого кофра, потому что его руку подвергли удару электрическим током.

( Читать дальше... )

Есть темы, которые меня трогают особо - хочется бегать с колокольчиком и звонить в него.  ) Особенно, когда в очередной раз тебе предлагают женские парики "в стиле XVIII века".

) Особенно, когда в очередной раз тебе предлагают женские парики "в стиле XVIII века".

О причёсках, кораблях нав голове и прочих радостях

) Особенно, когда в очередной раз тебе предлагают женские парики "в стиле XVIII века".

) Особенно, когда в очередной раз тебе предлагают женские парики "в стиле XVIII века". О причёсках, кораблях нав голове и прочих радостях

Федора - женская форма имени Федор

Не знаю, как сейчас, а веке в 19 иностранцы были уверены, что Федора - красивое аристократическое русское имя.

Федора (итал. Fedora) — опера в трех действиях итальянского композитора Умберто Джордано. Итальянское либретто Артуро Колаутти основано на одноименной пьесе французского драматурга Викторьена Сарду. (см Вики, там есть либретто)

В пьесе есть еще граф Владимир Андреевич, но он умирает раньше, чем мы успеваем узнать его несомненно очень русскую фамилию.

Сара Бернар в этой пьесе надела шляпу, которая понравилась публике. Шляпу назвали как? правильно, федора (она же борсалино, по названию наиболее известной фирмы-производителя) Шляпа стала частью облика классического американского гангстера эпохи "сухого закона".

Не знаю, как сейчас, а веке в 19 иностранцы были уверены, что Федора - красивое аристократическое русское имя.

Федора (итал. Fedora) — опера в трех действиях итальянского композитора Умберто Джордано. Итальянское либретто Артуро Колаутти основано на одноименной пьесе французского драматурга Викторьена Сарду. (см Вики, там есть либретто)

| Княгиня Федора Ромазова | сопрано |

| Граф Лорис Ипанов | тенор |

| Де Сирье, дипломат | баритон |

| Графиня Ольга Сукарова | сопрано |

| Греч, инспектор полиции | бас |

| Барон Рувель | тенор |

| Лорек, хирург | баритон |

| Боров, врач | баритон |

| Кирилл, кучер | баритон |

| Дезире, слуга | тенор |

| Дмитрий, слуга | контральто |

| Швейцарский пастух | контральто |

| Гости на балу в Париже - хор | |

В пьесе есть еще граф Владимир Андреевич, но он умирает раньше, чем мы успеваем узнать его несомненно очень русскую фамилию.

Сара Бернар в этой пьесе надела шляпу, которая понравилась публике. Шляпу назвали как? правильно, федора (она же борсалино, по названию наиболее известной фирмы-производителя) Шляпа стала частью облика классического американского гангстера эпохи "сухого закона".

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 3 | (5.56%) | |

| 2. красивое | 9 | (16.67%) | |

| 3. нейтральное | 11 | (20.37%) | |

| 4. некрасивое | 22 | (40.74%) | |

| 5. очень некрасивое | 9 | (16.67%) | |

| Всего: | 54 | ||

Оригинал взят у в Прототип мсье Верду

«Мсье Верду» — это неудачный фильм Чарли Чаплина, снятый в 1947 году. А прототипом главного героя стал реальный парижский серийный убийца Анри Дезире Ландрю.

инспекторы Белен и Бранденберже провели, чертыхаясь и ворочаясь, на площадке четвертого этажа дома номер 76 по улице Рошешуар. Закон запрещал ночные аресты, а рядом, за дверью, спал с любовницей «зверь», слишком опасный, чтобы упустить его. Едва пробил «законный» час, они протерли глаза, постучались и спросили мсье Люсьена Гийе — под этим именем «зверь» снимал квартиру. Им открыл почти карлик, лысый, но с окладистой черной бородой. Взгляд глаз, глубоко сидевших под удивленно вздернутыми, кустистыми бровями, журналисты окрестят «волчьим», «гипнотическим», «факирским». Невозмутимый, он извинился за то, что, непривычный к ранним пробуждениям, сразу не угостил гостей сигаретой. Сохранил спокойствие и тогда, когда его назвали настоящим именем.

Анри Дезире Ландрю. Сын кочегара и портнихи, рожденный в Париже 12 апреля 1869 года. «Синяя борода» ХХ века. Перекусив после допроса сэндвичем, он уснул сном младенца.

На парламентских выборах 1919 года четыре тысячи человек испортили бюллетени его именем. Звезды кабаре Морис Шевалье и Мистингетт, принцесса Елена Греческая, старейшина «Комеди франсез» Сильвен боролись за места в зале суда с тысячами поклонников, съехавшимися в Версаль на «поездах Ландрю», как прозвали их журналисты. Уличные аккордеонисты и шарманщики пели от его имени «Жалобу убийцы».

читать дальше

Анри Дезире Ландрю. Сын кочегара и портнихи, рожденный в Париже 12 апреля 1869 года. «Синяя борода» ХХ века. Перекусив после допроса сэндвичем, он уснул сном младенца.

На парламентских выборах 1919 года четыре тысячи человек испортили бюллетени его именем. Звезды кабаре Морис Шевалье и Мистингетт, принцесса Елена Греческая, старейшина «Комеди франсез» Сильвен боролись за места в зале суда с тысячами поклонников, съехавшимися в Версаль на «поездах Ландрю», как прозвали их журналисты. Уличные аккордеонисты и шарманщики пели от его имени «Жалобу убийцы».

читать дальше

Оригинал взят у в ТОЛСТОМУ ГОГИ НА ЗАМЕТКУ

От Шано: так что если что, придется занимать царя у англичан)

Заметка из "Православной Руси" (издание РПЦЗ) за 1948 год, №16, с. 15.

Только Гарри, только хардкор! (с)

Только Гарри, только хардкор! (с)

От Шано: так что если что, придется занимать царя у англичан)

Оригинал взят у в Доктор нелегальных наук

О настоящих разведчиках публика узнаёт после их смерти, а не после провала. Иосиф ГРИГУЛЕВИЧ – агент, которому не было равных.

Несколько раз мне повезло видеть его близко. На каком-то мероприятии – то ли на приёме в посольстве, то ли на торжественном вечере в Институте Латинской Америки – мы даже перекинулись парой фраз. Вообще, когда он появлялся в зале, по публике проходил лёгкий шепоток: «Смотри, смотри, это Иосиф Григулевич, тот самый!» Он вкатывался в собрание быстрой, ровной походкой, словно бильярдный шар на зелёное сукно стола. Да и сам он чем-то походил на идеально круглое, отполированное костяное ядро: невысокий, полный, но плотный, крепко сбитый и стремительный, обладающий мягкой, неуловимой, почти кошачьей пластикой движений. Легкомысленные усики-ниточки над губой, чёрные, чуть раскосые глаза, спрятанные в тяжёлых веках, живые, цепкие, хваткие, как скарабеи, элегантная манера одеваться и неизменно свежие рубашки… Среди однотонной, утомительно серой, местами обтерханной официальной советской толпы членкор Академии наук СССР, писатель, доктор истории Иосиф Ромуальдович Григулевич смотрелся существом инородным и нездешним. Ну прямо почётный консул Уругвая.

читать дальше

Несколько раз мне повезло видеть его близко. На каком-то мероприятии – то ли на приёме в посольстве, то ли на торжественном вечере в Институте Латинской Америки – мы даже перекинулись парой фраз. Вообще, когда он появлялся в зале, по публике проходил лёгкий шепоток: «Смотри, смотри, это Иосиф Григулевич, тот самый!» Он вкатывался в собрание быстрой, ровной походкой, словно бильярдный шар на зелёное сукно стола. Да и сам он чем-то походил на идеально круглое, отполированное костяное ядро: невысокий, полный, но плотный, крепко сбитый и стремительный, обладающий мягкой, неуловимой, почти кошачьей пластикой движений. Легкомысленные усики-ниточки над губой, чёрные, чуть раскосые глаза, спрятанные в тяжёлых веках, живые, цепкие, хваткие, как скарабеи, элегантная манера одеваться и неизменно свежие рубашки… Среди однотонной, утомительно серой, местами обтерханной официальной советской толпы членкор Академии наук СССР, писатель, доктор истории Иосиф Ромуальдович Григулевич смотрелся существом инородным и нездешним. Ну прямо почётный консул Уругвая.

читать дальше

МОРО́ЗЫ — в нар. календаре выделены: М. Михайловские (первые, по́зимы) 8/21 нояб.; введенские 21 нояб. / 4 дек.; екатерининские 24/7 дек.; варва́рские 4/17 дек.; никольские 6/19 дек.; рождественские 25 дек. / 7 янв.; крещенские 6/19 янв.; федосеевы 11/24 янв.; афанасьевские 18/31 янв.; тимофеевские 22 янв. / 4 февр.; сретенские 2/15 февр.; власьевские (последние) 11/24 февр.

(Российский гуманитарный энциклопедический словарь, М.: 2002).

В общем, согласно русскому народному календарю, в зимние месяцы бывает холодно. seminarist.livejournal.com/1011690.html

(Российский гуманитарный энциклопедический словарь, М.: 2002).

В общем, согласно русскому народному календарю, в зимние месяцы бывает холодно. seminarist.livejournal.com/1011690.html

Couch (англ.) - диван. От средневекового английского глагола couch - положить, от старофранцузского coucher - лечь, положить, поместить, от латинского collocare - разместить.

Coach - тренер. От англ. глагола coach - готовить к экзаменам, от coach - карета (потому что с репетитором экзамены проскочишь, как в карете), через французский и немецкий от венгерского Kocs - селенья, которое в 15-17 веке славилось каретниками, строившими экипажи на стальных рессорах. От того же селенья происходит и русско-немецкое "кучер".

Coach - тренер. От англ. глагола coach - готовить к экзаменам, от coach - карета (потому что с репетитором экзамены проскочишь, как в карете), через французский и немецкий от венгерского Kocs - селенья, которое в 15-17 веке славилось каретниками, строившими экипажи на стальных рессорах. От того же селенья происходит и русско-немецкое "кучер".

вторник, 22 января 2019

История повозки.Часть 1. www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpo...

Колесные повозки существовали уже во времена доисторические; о них упоминается в самых древних источниках как о предметах общеизвестных. Так, в одном из древнейших стихов Вед употреблено сравнение: "как за конем катится колесо, так оба мира за тобой".

В Азии повозки употреблялись издавна, одновременно с верховыми и вьючными животными. Греки во времена Гомера пользовались колесницами. Подробности конструкции древних повозок остаются неизвестными; только внешняя форма боевых двухколесных колесниц хорошо изображена на многих сохранившихся барельефах и других изображениях .

читать дальше

Колесные повозки существовали уже во времена доисторические; о них упоминается в самых древних источниках как о предметах общеизвестных. Так, в одном из древнейших стихов Вед употреблено сравнение: "как за конем катится колесо, так оба мира за тобой".

В Азии повозки употреблялись издавна, одновременно с верховыми и вьючными животными. Греки во времена Гомера пользовались колесницами. Подробности конструкции древних повозок остаются неизвестными; только внешняя форма боевых двухколесных колесниц хорошо изображена на многих сохранившихся барельефах и других изображениях .

читать дальше

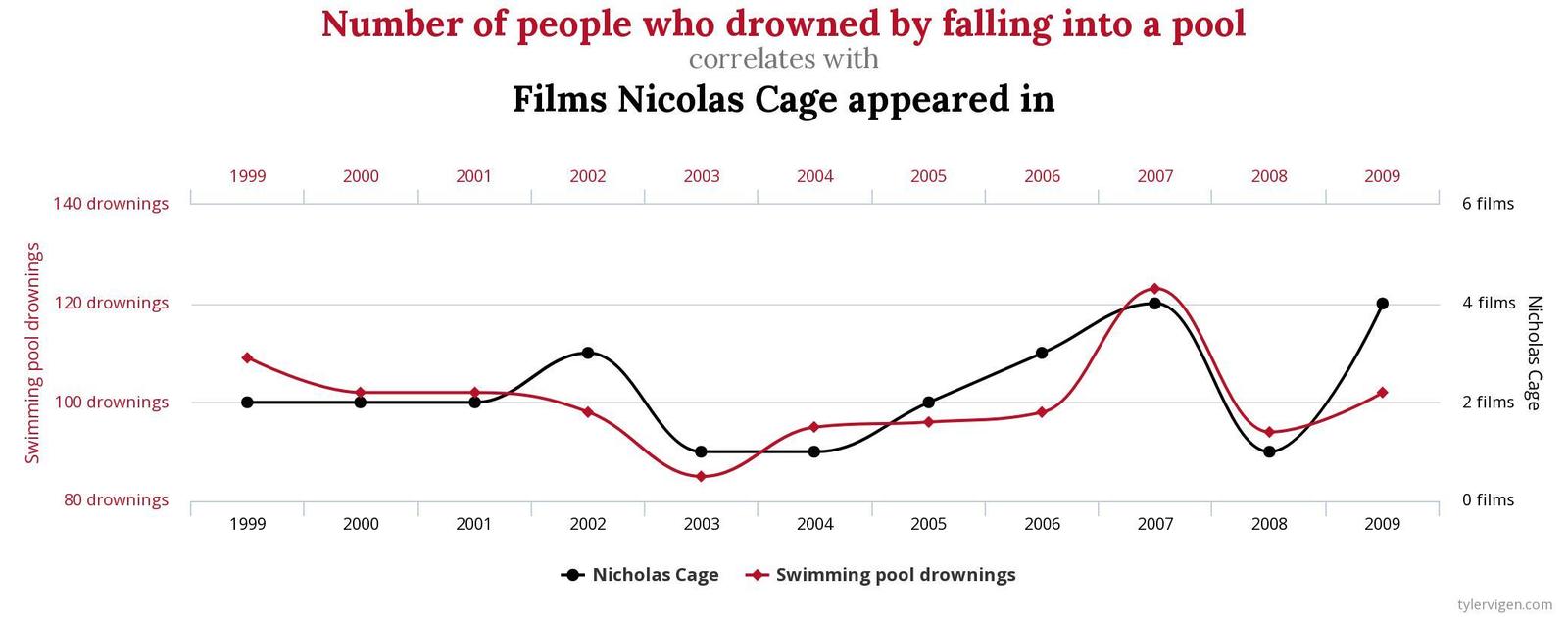

Красное - количество людей (подозреваю, американцев), утонувших в бассейне

Черное - количество фильмов, в которых снимался Николас Кейдж mithrilian.livejournal.com/2187814.html

Ну, мою любовь к теме "дама за туалетом" вы знаете.

Так что - вот, немного о туалетных столиках галантной эпохи. А потом расскажу о румянах!

Так что - вот, немного о туалетных столиках галантной эпохи. А потом расскажу о румянах!

В комментариях к предыдущему посту, посвящённому лошадям экспедиции Кортеса, несколько раз говорилось о значении конницы в экспедиции.

Рассмотрим этот вопрос немного подробнее.

Ну, во-первых, отряд, высадившийся с Кортесом насчитывал около шестисот солдат (Берналь Диас пишет о пятистах, истина, как всегда, "где-то рядом" .

.

Лошадей в отряде было тринадцать.

читать дальше kiowa-mike.livejournal.com/5308255.html

Рассмотрим этот вопрос немного подробнее.

Ну, во-первых, отряд, высадившийся с Кортесом насчитывал около шестисот солдат (Берналь Диас пишет о пятистах, истина, как всегда, "где-то рядом"

.

.Лошадей в отряде было тринадцать.

читать дальше kiowa-mike.livejournal.com/5308255.html