среда, 29 января 2014

Оригинал взят у в Drinking vessels

Bird of prey cup, Germany, around 1600, Cast, raised and chased partially gilded silver (parcel-gilt), carved coconut shell and carved semiprecious stones.

Drinking vessels in the form of owls and birds of prey were popular in German-speaking lands during the 16th and 17th centuries. On this example, the coconut shell has been carved with feathers and the silver mounts have a similar naturalistic effect.

Оригинал взят у в фаэтон

В 1898 году Фердинанд Порше сделал свой первый автомобиль P1 (Порше-1). На нем был установлен электромотор весом в 130 кг, мощностью в 3 л.с. и максимальной скоростью 33 км/час.

В 1899 году электромобиль Порше участвовал в автомобильных гонках на улицах Берлина. Участники должны были пройти дистанцию в 38 километров с тремя пассажирами на борту. Более половины участников гонки не доехало до финиша. Порше финишировал первым с отрывом в 18 минут.

via

В 1898 году Фердинанд Порше сделал свой первый автомобиль P1 (Порше-1). На нем был установлен электромотор весом в 130 кг, мощностью в 3 л.с. и максимальной скоростью 33 км/час.

В 1899 году электромобиль Порше участвовал в автомобильных гонках на улицах Берлина. Участники должны были пройти дистанцию в 38 километров с тремя пассажирами на борту. Более половины участников гонки не доехало до финиша. Порше финишировал первым с отрывом в 18 минут.

via

Оригинал взят у в Почему Батыга – сын Сергеевич?

Есть такая былина - ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ И БАТЫГА. Существует в нескольких вариантах.

А в ней содержатся интересные подробности:

«Будет над Киев град погибельё:

Подымается Батыга сын Сергеевич,

И с сыном Батыгом Батыговичем,

И с зятем Тараканником и с Каранниковым,

И с думным дьяком вором-выдумщиком».

У Батыги было силы набрано,

Набрано было силы, заправлено,

И было силы сорок тысячей;

И у сына Батыги Батыговича

Было силы тоже сорок тысячей;

И у зятя Тараканника-Каранникова

Было силы тоже сорок тысячей;

И у думного дьяка вора-выдумщика

Было силы тоже сорок тысячей.

И не вешняя вода облеелела,

Обступила кругом сила поганая:

Соколу кругом лететь

Будет на меженний день.

И пишет Батыга князю со угрозою:

«Ты старый пес, ты Владимир-князь!

Дай-ко мне из Киева поединщика,

А не то дай-ко мне ты Киев-град,

Без бою, без драки великия,

Без самого большого кроволития».

Ну, думный дьяк вор-выдумщик - какой-то из славянских союзников монгол, чиновник. Такие, вроде бы, появлялись всю историю.

С зятем Батыги, который именутся несколько по-разному в разных варианта, разбирался знаменитый Макс Фасмер. «Так, ученый узнал в кажущихся чисто русскими именах героев русских былин достоверных тюркских вельмож: Тараканчик Корабликов (имя зятя Батыги в былинах о Василии Пьянице) – ср. тур., чагат. tarxan «сановник» и kara bäg «черный бек»; Щелкан Дудентьевич (татарский богатырь в былинах) – татарский посол Чол-хан, который в 1327 г. творил произвол в Твери и был убит».

Если у Батыя-Батыги есть сын Батый, то как же ему и называться, как не Батыга Батыгович.

А с отчеством Батыя (Бати, по фантастическому соображению Фоменко) дело обстоит так – у Бату было среди монголов прозивище – Саин.

«Некоторые авторы (Рашид ад-Дин, ан-Нувейри, Ибн Халдун, неизвестный автор «Шейбани-намэ», Гаффари, Абу-л-Гази, Я. Рейтенфельс) писали, что Бату называли также Саин-ханом. В татарском эпосе «Идегей» Бату фигурирует как «Баянду, Саин-хан» [Идегей 1990, с. 56]. Другие историки (Ибн Биби, Рукн ад-Дин Бейбарс, Магакия, Утемиш-хаджи) именуют Батыя просто Саин-ханом, не упоминая его настоящего имени. ... Ибн Халдун пишет: «Батухан, прозванный Саин-ханом, то значит царь отличный» [СМИЗО 1884, с. 378}.

Григор Акнерци (инок Магакия, вторая пол. XIII-начало XIV вв.), армянский историк, автор «Истории народа стрелков»: «Смбат вскоре прибыл к Саин-хану, который чрезвычайно любил христиан. Он был очень добр, за что народ прозвал его Саин-хан, т. е. добрый, хороший хан» [Пат-канов 1871, с. 18]. Автор черпал сведения о Бату из трудов современников наследника Джучи — Киракоса Гандзакеци и Вардана Великого. А объяснение причин положительной характеристики наследника Джучи находится в самом тексте: он «чрезвычайно любил христиан»!

Георгий Владимирович Вернадский (1887-1973 историк-евразиец, автор многотомной «Истории России»: «Указателем духовных качеств Бату является эпитет „саин", который дается ему в некоторых восточных анналах, а также в.тюркском фольклоре. Его переводят как „хороший". Поль Пеллье отмечает, однако, что это слово имеет также толкование „умный", и в случае с Бату его надо понимать именно в этом смысле. Таким образом, саин-хан может обозначать: „благоразумный хан" или „мудрый хан"» [Вернадский 2000, с. 147-148].

Цитаты по книге Р.Ю. Почекаева «БАТЫЙ. Хан, который не был ханом»

И вот, Батый Саин осмысляется, вероятно, как Батыга Сергеевич.

Суффикс ыга в русском весьма част - см забулдыга, прощелыга, торопыга, сквалыга; ср. областн. шарамыга, фуфлыга.

А раз имя Батыга, то и отчество есть - Батыга Саинович. Саинович, впрочем, не совсем понятно, и потому по ближайшему сходно звучащему имени - Сергеевич.

Очень похоже на Михаила Ивановича Топтыгина.

А в ней содержатся интересные подробности:

«Будет над Киев град погибельё:

Подымается Батыга сын Сергеевич,

И с сыном Батыгом Батыговичем,

И с зятем Тараканником и с Каранниковым,

И с думным дьяком вором-выдумщиком».

У Батыги было силы набрано,

Набрано было силы, заправлено,

И было силы сорок тысячей;

И у сына Батыги Батыговича

Было силы тоже сорок тысячей;

И у зятя Тараканника-Каранникова

Было силы тоже сорок тысячей;

И у думного дьяка вора-выдумщика

Было силы тоже сорок тысячей.

И не вешняя вода облеелела,

Обступила кругом сила поганая:

Соколу кругом лететь

Будет на меженний день.

И пишет Батыга князю со угрозою:

«Ты старый пес, ты Владимир-князь!

Дай-ко мне из Киева поединщика,

А не то дай-ко мне ты Киев-град,

Без бою, без драки великия,

Без самого большого кроволития».

Ну, думный дьяк вор-выдумщик - какой-то из славянских союзников монгол, чиновник. Такие, вроде бы, появлялись всю историю.

С зятем Батыги, который именутся несколько по-разному в разных варианта, разбирался знаменитый Макс Фасмер. «Так, ученый узнал в кажущихся чисто русскими именах героев русских былин достоверных тюркских вельмож: Тараканчик Корабликов (имя зятя Батыги в былинах о Василии Пьянице) – ср. тур., чагат. tarxan «сановник» и kara bäg «черный бек»; Щелкан Дудентьевич (татарский богатырь в былинах) – татарский посол Чол-хан, который в 1327 г. творил произвол в Твери и был убит».

Если у Батыя-Батыги есть сын Батый, то как же ему и называться, как не Батыга Батыгович.

А с отчеством Батыя (Бати, по фантастическому соображению Фоменко) дело обстоит так – у Бату было среди монголов прозивище – Саин.

«Некоторые авторы (Рашид ад-Дин, ан-Нувейри, Ибн Халдун, неизвестный автор «Шейбани-намэ», Гаффари, Абу-л-Гази, Я. Рейтенфельс) писали, что Бату называли также Саин-ханом. В татарском эпосе «Идегей» Бату фигурирует как «Баянду, Саин-хан» [Идегей 1990, с. 56]. Другие историки (Ибн Биби, Рукн ад-Дин Бейбарс, Магакия, Утемиш-хаджи) именуют Батыя просто Саин-ханом, не упоминая его настоящего имени. ... Ибн Халдун пишет: «Батухан, прозванный Саин-ханом, то значит царь отличный» [СМИЗО 1884, с. 378}.

Григор Акнерци (инок Магакия, вторая пол. XIII-начало XIV вв.), армянский историк, автор «Истории народа стрелков»: «Смбат вскоре прибыл к Саин-хану, который чрезвычайно любил христиан. Он был очень добр, за что народ прозвал его Саин-хан, т. е. добрый, хороший хан» [Пат-канов 1871, с. 18]. Автор черпал сведения о Бату из трудов современников наследника Джучи — Киракоса Гандзакеци и Вардана Великого. А объяснение причин положительной характеристики наследника Джучи находится в самом тексте: он «чрезвычайно любил христиан»!

Георгий Владимирович Вернадский (1887-1973 историк-евразиец, автор многотомной «Истории России»: «Указателем духовных качеств Бату является эпитет „саин", который дается ему в некоторых восточных анналах, а также в.тюркском фольклоре. Его переводят как „хороший". Поль Пеллье отмечает, однако, что это слово имеет также толкование „умный", и в случае с Бату его надо понимать именно в этом смысле. Таким образом, саин-хан может обозначать: „благоразумный хан" или „мудрый хан"» [Вернадский 2000, с. 147-148].

Цитаты по книге Р.Ю. Почекаева «БАТЫЙ. Хан, который не был ханом»

И вот, Батый Саин осмысляется, вероятно, как Батыга Сергеевич.

Суффикс ыга в русском весьма част - см забулдыга, прощелыга, торопыга, сквалыга; ср. областн. шарамыга, фуфлыга.

А раз имя Батыга, то и отчество есть - Батыга Саинович. Саинович, впрочем, не совсем понятно, и потому по ближайшему сходно звучащему имени - Сергеевич.

Очень похоже на Михаила Ивановича Топтыгина.

вторник, 28 января 2014

Как я сообщала в итоговом посте за прошлый год, на почве необузданного чтения фэнтезей у меня возникло осложнение в виде замысла цикла новелл (кто читал "На тихом перекрестке", тот поймет, о чем я) "Арагарта".

Арагарта - это такая типичная фэнтэзийная страна, и в ней есть все, что полагается фэнтезийной стране: типо средневековье, маги, жрецы, эльфы, орки и попаданцы.

Ну и вот я написала половину рассказа, и мне хочется знать, а интересно ли вообще читать то, что я пишу?

Верховный Архивариус

1 часть

читать дальше

справочный материал

Арагарта - это такая типичная фэнтэзийная страна, и в ней есть все, что полагается фэнтезийной стране: типо средневековье, маги, жрецы, эльфы, орки и попаданцы.

Ну и вот я написала половину рассказа, и мне хочется знать, а интересно ли вообще читать то, что я пишу?

Верховный Архивариус

1 часть

читать дальше

справочный материал

Оригинал взят у в О трудностях транскрипции

Одна из особенностей современных алфавитов индейских языков Мексики и Гватемалы - использование латинской буквы /x/ для передачи звука [ш]. Связано это с исторической традицией миссионерского алфавита. Однако в современном мексиканском испанском такого звука нет, поэтому город и штат Tlaxcala мексиканцы произносят как "Тласкала", Xochimilco - как "Сочимилько", Xochicalco - как "Сочикалько" и т.д. Путаницы добавляют Mexico / Мехико и Oaxaca / Оахака. В этой связи у многих возникают постоянные проблемы как правильно произносить майяские названия с Юкатана типа Uxmal, Xcalumkin и т.п.

А на Юкатане все с точностью наоборот. В годы моей учебы наш профессор Рефухио Вермонт рассказал нам, что в современном юкатекском существует слово "дискотека", которое звучит как "мишуп". Этимология оказывается довольно простой, если записать это майяским алфативтом как mixup. Мигранты с Юкатана, приезжая в города, видели там вывески "Disco - MixUp" и сделали логичный вывод.

А на прошлой неделе я услышал еще более удивительный вариант. Когда мне надо было распечатать текст в офисе в Pasaje Picheta в Мериде, девушка сказала мне, что надо в меню "Печать" выбрать принтер "Шерокс"! Надеюсь рано или поздно услышать версию "Шерош".

А на Юкатане все с точностью наоборот. В годы моей учебы наш профессор Рефухио Вермонт рассказал нам, что в современном юкатекском существует слово "дискотека", которое звучит как "мишуп". Этимология оказывается довольно простой, если записать это майяским алфативтом как mixup. Мигранты с Юкатана, приезжая в города, видели там вывески "Disco - MixUp" и сделали логичный вывод.

А на прошлой неделе я услышал еще более удивительный вариант. Когда мне надо было распечатать текст в офисе в Pasaje Picheta в Мериде, девушка сказала мне, что надо в меню "Печать" выбрать принтер "Шерокс"! Надеюсь рано или поздно услышать версию "Шерош".

понедельник, 27 января 2014

21.01.2014 в 17:15

Пишет Hamajun:Женская занятость в средневековом городе

maiorova.livejournal.com/46384.html

Из книги Т. Рябовой "Женщина в истории западноевропейского Средневековья". Глава V. Женщина и труд.

§3. Женское ремесло и средневековый цех.

Появление и развитие городов серьёзно изменило общую структуру женского труда; женщины вовлекались в ремесленное производство, в котором оставили заметный след... Женщины занимались ремеслом в различных регионах Англии, Германии, Испании, Италии, но самая большая степень участия женщин в городской экономике приходилась на Францию. По Парижской налоговой переписи 1292 года среди всех облагавшихся налогом доля женщин составляла 15,4% (включая ремесленниц и вдов чиновников и купцов); по переписи 1313 года - 11,6% (Herlihy, 1990, р. 135).

В числе официально дозволенных для женщин ремесел по королевскому декрету 1364 года были различные стадии производства шерсти, шёлка и льна (традиционные женские занятия, начиная с раннего средневековья), пивоварение, выпечка хлеба, некоторые виды торговой деятельности, проституция. В действительности же сфера женского труда была значительно шире. В той же переписи 1292 года упоминались 172 профессии, которыми владели женщины (мужских профессий было, для сравнения, 325); в 1313 году эти цифры составляли соответственно 130 и 276 (Herlihy, 1990, р. 143).

О структуре женской трудовой занятости позволяют судить такие цифры:

197 женщин работали в качестве прислуги,

50 занимались торговлей вразнос,

46 были портнихами,

38 прачками,

20 занимались работами по шёлку,

13 были цирюльницами,

12 - нянями.

Данные переписи 1313 год показывают похожую картину (Herlihy, 1990, р. 146).

Перечислим ещё несколько наиболее распространённых среди женщин средневекового города занятий:

изготовление свечей,

обуви,

одежды,

галантерейных (например, шляп, перчаток) и скорняжных товаров,

скобяных изделий (иголок, булавок, ножниц и ножей),

продуктов питания.

Они держали постоялые дворы, таверны,

были ювелирами,

менялами,

уличными торговцами,

мойщиками,

привратниками,

банщиками,

акушерками,

врачами,

мельниками,

иллюстраторами книг,

переплётчиками и позолотчиками,

жонглёрами,

музыкантами и акробатами.

Сохранились упоминания даже о женщинах-кузнецах и каменщиках (Labarge, p.151-152; Shaher, p. 191-192; Herlihy, 1990, р. 146).

URL записиmaiorova.livejournal.com/46384.html

Из книги Т. Рябовой "Женщина в истории западноевропейского Средневековья". Глава V. Женщина и труд.

§3. Женское ремесло и средневековый цех.

Появление и развитие городов серьёзно изменило общую структуру женского труда; женщины вовлекались в ремесленное производство, в котором оставили заметный след... Женщины занимались ремеслом в различных регионах Англии, Германии, Испании, Италии, но самая большая степень участия женщин в городской экономике приходилась на Францию. По Парижской налоговой переписи 1292 года среди всех облагавшихся налогом доля женщин составляла 15,4% (включая ремесленниц и вдов чиновников и купцов); по переписи 1313 года - 11,6% (Herlihy, 1990, р. 135).

В числе официально дозволенных для женщин ремесел по королевскому декрету 1364 года были различные стадии производства шерсти, шёлка и льна (традиционные женские занятия, начиная с раннего средневековья), пивоварение, выпечка хлеба, некоторые виды торговой деятельности, проституция. В действительности же сфера женского труда была значительно шире. В той же переписи 1292 года упоминались 172 профессии, которыми владели женщины (мужских профессий было, для сравнения, 325); в 1313 году эти цифры составляли соответственно 130 и 276 (Herlihy, 1990, р. 143).

О структуре женской трудовой занятости позволяют судить такие цифры:

197 женщин работали в качестве прислуги,

50 занимались торговлей вразнос,

46 были портнихами,

38 прачками,

20 занимались работами по шёлку,

13 были цирюльницами,

12 - нянями.

Данные переписи 1313 год показывают похожую картину (Herlihy, 1990, р. 146).

Перечислим ещё несколько наиболее распространённых среди женщин средневекового города занятий:

изготовление свечей,

обуви,

одежды,

галантерейных (например, шляп, перчаток) и скорняжных товаров,

скобяных изделий (иголок, булавок, ножниц и ножей),

продуктов питания.

Они держали постоялые дворы, таверны,

были ювелирами,

менялами,

уличными торговцами,

мойщиками,

привратниками,

банщиками,

акушерками,

врачами,

мельниками,

иллюстраторами книг,

переплётчиками и позолотчиками,

жонглёрами,

музыкантами и акробатами.

Сохранились упоминания даже о женщинах-кузнецах и каменщиках (Labarge, p.151-152; Shaher, p. 191-192; Herlihy, 1990, р. 146).

Оригинал взят у в Об одной финансовой схеме.

С 1681 года (по прецеденту, когда Карл II купил командование гвардией у полковника Рассела и передал своему сыну, герцогу Графтону), до 1871 года, то есть до реформ Кардвелла, в английской армии существовала официально одобренная и нормированная торговля производством («Purchase of commission» .

.

Схема практиковалась такая: если офицер уходил из армии, он имел право продать своё звание следующему по старшинству и старшему по выслуге кандидату; если у того не было денег - следующему по выслуге и так далее; если таких не оказывалось, в дело вступали полковые агенты и подыскивали кандидата вне полка. Соответственно, вверх, заполняя вакансии, двигалась вся цепочка нижестоящих офицеров.

Если офицер не уходил в отставку, но умирал или погибал в бою, назначение производилось без покупки, решением вышестоящего командования. Если офицер не покупал своего звания, а получал бесплатно, он не имел права и продать его при отставке. Если офицер уходил, будучи на «половинном жаловании», то есть вне штата, без должности, он мог продать звание лишь за меньшие деньги.

Тарифы на покупку званий стали выработаны в 1766 году, лордом Баррингтоном, военным министром, по распоряжению Георга III; затем, естественно, корректировались и суммы были очень высоки. Самая крупная сумма в этом тарифе - подполковник гвардии (пехота) - 6 700 фунтов. Дешевле всего стоило звание пехотного энсина - 400 фунтов. Деньги и сейчас изрядные, а для 18 - начало 19 века - огромные.

Помимо этого тарифа (т. наз. «regulations prices» , существовали и иные ограничения: так, запрещалась продажа «через ступень», то есть лейтенант не мог купить майорского звания; чтобы сделать покупку, нужна была определённая выслуга лет в предыдущем звании; всякие доплаты к тарифным расценкам («over-regulations prices»

, существовали и иные ограничения: так, запрещалась продажа «через ступень», то есть лейтенант не мог купить майорского звания; чтобы сделать покупку, нужна была определённая выслуга лет в предыдущем звании; всякие доплаты к тарифным расценкам («over-regulations prices» трактовались королевскими указами, как дело, позорное для чести офицера и джентльмена; а шиллинг с каждого фунта такой продажи шёл на содержание военного госпиталя в Челси.

трактовались королевскими указами, как дело, позорное для чести офицера и джентльмена; а шиллинг с каждого фунта такой продажи шёл на содержание военного госпиталя в Челси.

Была, впрочем, одна загвоздка: невозможность покупки звания выше подполковника. Потому что дальше шёл генерал-майор, а все генеральские назначения в Британии утверждал и утверждает суверен - король, королева.

читать дальше

.

.Схема практиковалась такая: если офицер уходил из армии, он имел право продать своё звание следующему по старшинству и старшему по выслуге кандидату; если у того не было денег - следующему по выслуге и так далее; если таких не оказывалось, в дело вступали полковые агенты и подыскивали кандидата вне полка. Соответственно, вверх, заполняя вакансии, двигалась вся цепочка нижестоящих офицеров.

Если офицер не уходил в отставку, но умирал или погибал в бою, назначение производилось без покупки, решением вышестоящего командования. Если офицер не покупал своего звания, а получал бесплатно, он не имел права и продать его при отставке. Если офицер уходил, будучи на «половинном жаловании», то есть вне штата, без должности, он мог продать звание лишь за меньшие деньги.

Тарифы на покупку званий стали выработаны в 1766 году, лордом Баррингтоном, военным министром, по распоряжению Георга III; затем, естественно, корректировались и суммы были очень высоки. Самая крупная сумма в этом тарифе - подполковник гвардии (пехота) - 6 700 фунтов. Дешевле всего стоило звание пехотного энсина - 400 фунтов. Деньги и сейчас изрядные, а для 18 - начало 19 века - огромные.

Помимо этого тарифа (т. наз. «regulations prices»

, существовали и иные ограничения: так, запрещалась продажа «через ступень», то есть лейтенант не мог купить майорского звания; чтобы сделать покупку, нужна была определённая выслуга лет в предыдущем звании; всякие доплаты к тарифным расценкам («over-regulations prices»

, существовали и иные ограничения: так, запрещалась продажа «через ступень», то есть лейтенант не мог купить майорского звания; чтобы сделать покупку, нужна была определённая выслуга лет в предыдущем звании; всякие доплаты к тарифным расценкам («over-regulations prices» трактовались королевскими указами, как дело, позорное для чести офицера и джентльмена; а шиллинг с каждого фунта такой продажи шёл на содержание военного госпиталя в Челси.

трактовались королевскими указами, как дело, позорное для чести офицера и джентльмена; а шиллинг с каждого фунта такой продажи шёл на содержание военного госпиталя в Челси.Была, впрочем, одна загвоздка: невозможность покупки звания выше подполковника. Потому что дальше шёл генерал-майор, а все генеральские назначения в Британии утверждал и утверждает суверен - король, королева.

читать дальше

воскресенье, 26 января 2014

Оригинал взят у в And the Dead Sea is alive with rap

Все чаще стал замечать проблему утрачиваемых слов. И цитат. Пока по мелочи, но дыр в этой плотине становится все больше. С утра наблюдаю, как анонимный читатель буйствует, не в силах ни опознать в заголовке парафраз Маяковского, ни понять глагол "слабать" в контексте. Еще раньше я сталкивался с этим в анимешной среде, когда анонимус сказал, что в русском языке нет глагола "обрящете": "Вы, наверное, имели в виду "обретете"?" Люди на полном серьезе говорят, что не обязаны лазить в словарь. Искусство должно быть понятно народу, дык.

Дальше, я думаю, будет хуже, потому что мы доживаем эпоху советского феномена узнаваемой цитаты. Не знаю, откуда пошла эта традиция, но львиная часть заголовков в постсоветской журналистике, например, - это переиначенные цитаты. Причем корпус цитат был и остается советским, неважно, официальным или подпольным: литература, в том числе классическая, которую в СССР вдолбили всем в головы, кино, в том числе избранное западное, запоминавшееся тем лучше, что его было мало, анекдоты. Песни Высоцкого, книги Стругацких, фильмы Гайдая, тексты Жванецкого - особенно. Стыдно (было) не знать, откуда фраза "выбирай, но осторожно, осторожно, но выбирай", или "из кустов назвал волка сволочью", или "ты слижешь эту грязь языком". Или, я не знаю, "имя, сестра, имя!" и "доверять нельзя никому... мне - можно".

Но через несколько лет весь этот корпус, мы понимаем, погрузится в пучины Леты. Не сами книги и фильмы, а корпус узнаваемых цитат; случится это, как только книги и фильмы утеряют статус обязательных к многократному просмотру. И насыщенные цитатами тексты будут восприниматься большинством так же, как сейчас большинством, включая меня, увы, воспринимаются тексты, насыщенные цитатами из римских классиков или там французских средневековых поэтов.

При этом никакого нового корпуса на смену не придет. Постсоветское (здесь это хронологичесий маркер) искусство более мимолетно. Сначала оно было transient по природе 1990-х, когда театр сломался, а кино поставляло комедии Эйрамджяна и прочее насквозь забывшееся, плюс - мы добирали через видеосалоны Запад в количестве, обарывавшем всякое качество. 2000-е тоже ничего в корпус не поставили, кроме десятка политических мемов и нескольких киношных. Правда, ныне есть мемы сетевые, пирожки и прочий лурк, но они быстро отмирают - уже через год-другой, - потому что быстро обновляются.

В каком-то смысле это, разумеется, смерть постмодерна. Но что останется после постмодерна? С одной стороны - на ура пойдет написанное безликим русским, лишенным каких бы то ни было культурных гиперссылок, так что последние книги Сергея Лукьяненко еще покажутся нам шедеврами. С другой, наверное, проклюнется эн автором с собственным сладостным стилем. Этот эн уже здесь, впрочем, и им может прирасти русская литература. Но меня-то интересует, можно ли спасти тот корпус, тот (гипер)язык, который слишком жалко терять - как и любой язык, которым разговаривать интереснее и эффективнее, нежели обычным.

Дальше, я думаю, будет хуже, потому что мы доживаем эпоху советского феномена узнаваемой цитаты. Не знаю, откуда пошла эта традиция, но львиная часть заголовков в постсоветской журналистике, например, - это переиначенные цитаты. Причем корпус цитат был и остается советским, неважно, официальным или подпольным: литература, в том числе классическая, которую в СССР вдолбили всем в головы, кино, в том числе избранное западное, запоминавшееся тем лучше, что его было мало, анекдоты. Песни Высоцкого, книги Стругацких, фильмы Гайдая, тексты Жванецкого - особенно. Стыдно (было) не знать, откуда фраза "выбирай, но осторожно, осторожно, но выбирай", или "из кустов назвал волка сволочью", или "ты слижешь эту грязь языком". Или, я не знаю, "имя, сестра, имя!" и "доверять нельзя никому... мне - можно".

Но через несколько лет весь этот корпус, мы понимаем, погрузится в пучины Леты. Не сами книги и фильмы, а корпус узнаваемых цитат; случится это, как только книги и фильмы утеряют статус обязательных к многократному просмотру. И насыщенные цитатами тексты будут восприниматься большинством так же, как сейчас большинством, включая меня, увы, воспринимаются тексты, насыщенные цитатами из римских классиков или там французских средневековых поэтов.

При этом никакого нового корпуса на смену не придет. Постсоветское (здесь это хронологичесий маркер) искусство более мимолетно. Сначала оно было transient по природе 1990-х, когда театр сломался, а кино поставляло комедии Эйрамджяна и прочее насквозь забывшееся, плюс - мы добирали через видеосалоны Запад в количестве, обарывавшем всякое качество. 2000-е тоже ничего в корпус не поставили, кроме десятка политических мемов и нескольких киношных. Правда, ныне есть мемы сетевые, пирожки и прочий лурк, но они быстро отмирают - уже через год-другой, - потому что быстро обновляются.

В каком-то смысле это, разумеется, смерть постмодерна. Но что останется после постмодерна? С одной стороны - на ура пойдет написанное безликим русским, лишенным каких бы то ни было культурных гиперссылок, так что последние книги Сергея Лукьяненко еще покажутся нам шедеврами. С другой, наверное, проклюнется эн автором с собственным сладостным стилем. Этот эн уже здесь, впрочем, и им может прирасти русская литература. Но меня-то интересует, можно ли спасти тот корпус, тот (гипер)язык, который слишком жалко терять - как и любой язык, которым разговаривать интереснее и эффективнее, нежели обычным.

читаю изданную в 1930 году книгу "По ту сторону китайской границы. Белый Харбин", Е. Полевой.

обращаю внимание на написание отдельных слов: бизнессмэн, джасс.

обращаю внимание на написание отдельных слов: бизнессмэн, джасс.

Оригинал взят у в Золотое шитье

vernova_da

vernova_da

8 августа, 2013

читать дальше

vernova_da

vernova_da8 августа, 2013

Фактурные узоры и красота построения орнаментальных композиций, виды швов, использование текстуры тканей в вышивке и выстраивание фактур нитью. Возможно, для кого-то этот пост станет маленьким поводом к поиску интересного в мире искусства и красоты, истории моды и вышивки золотом; натолкнет на размышления и подарит хорошее настроение.

Описание и рассказ о собранных вещах, оставляю искусствоведам и знатокам истории моды, я же предлагаю просто полюбоваться искусством вышивки золотом. Показываю лишь малую часть платьев, мундиров, церковного облачения, примеров восточной вышивки,найденных для одного из моих проектов. Также, надеюсь, этот пост ,повод задуматься книгоиздателям о выпуске книг «Вышивка золотом. История» «Вышивка золотом в истории русского костюма» или «Вышивка золотом в церковном облачении и принадлежностях. Русская православная церковь»…. Надеюсь, когда-нибудь такие книги появятся на прилавках — с красивыми фотографиями, с деталями , с глубокими грамотными текстами искусствоведов и знатоков моды.

Описание и рассказ о собранных вещах, оставляю искусствоведам и знатокам истории моды, я же предлагаю просто полюбоваться искусством вышивки золотом. Показываю лишь малую часть платьев, мундиров, церковного облачения, примеров восточной вышивки,найденных для одного из моих проектов. Также, надеюсь, этот пост ,повод задуматься книгоиздателям о выпуске книг «Вышивка золотом. История» «Вышивка золотом в истории русского костюма» или «Вышивка золотом в церковном облачении и принадлежностях. Русская православная церковь»…. Надеюсь, когда-нибудь такие книги появятся на прилавках — с красивыми фотографиями, с деталями , с глубокими грамотными текстами искусствоведов и знатоков моды.

читать дальше

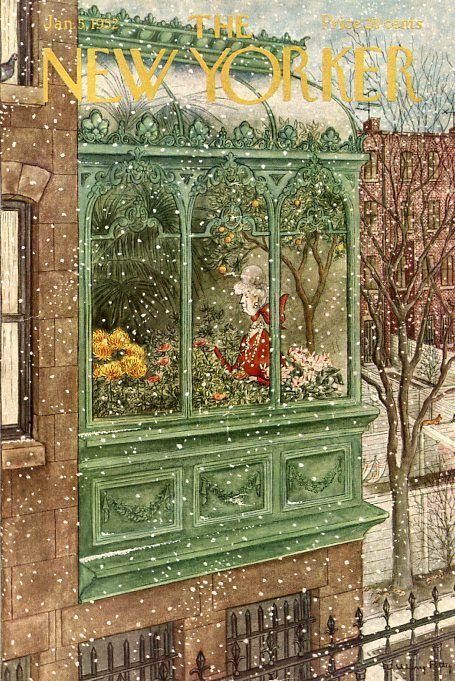

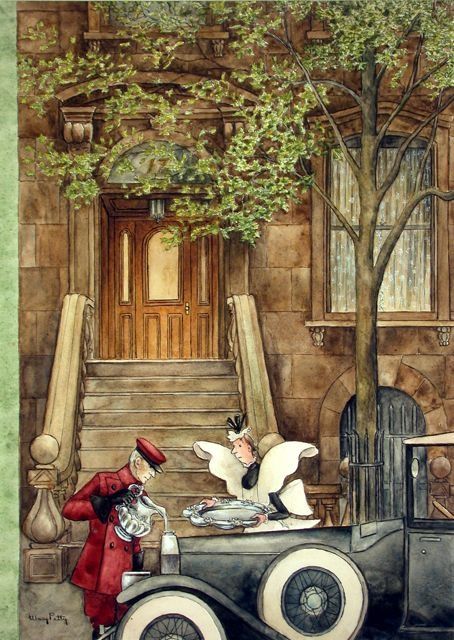

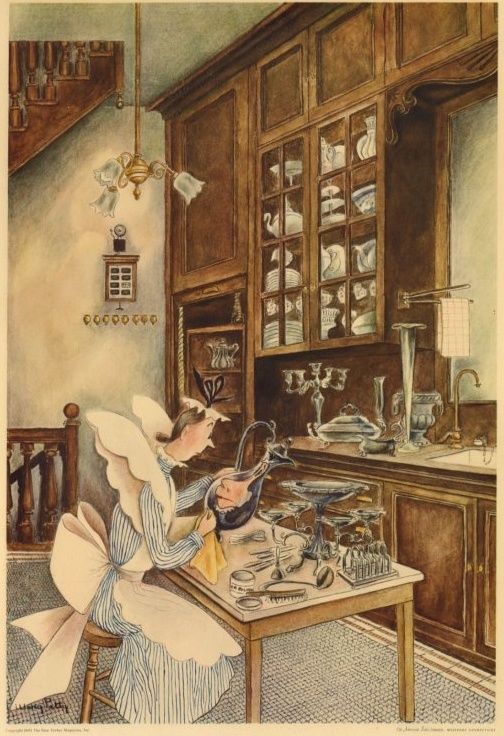

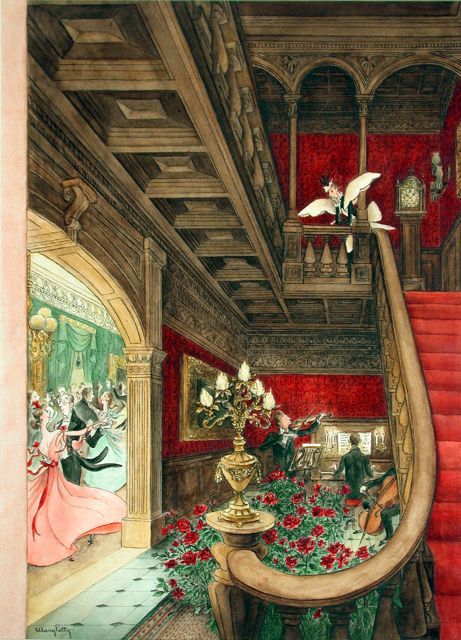

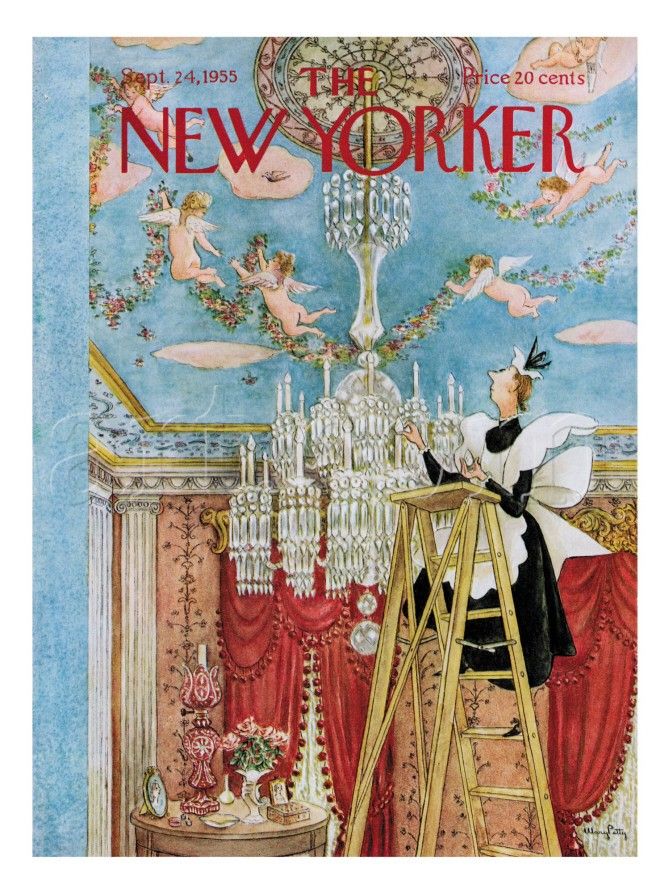

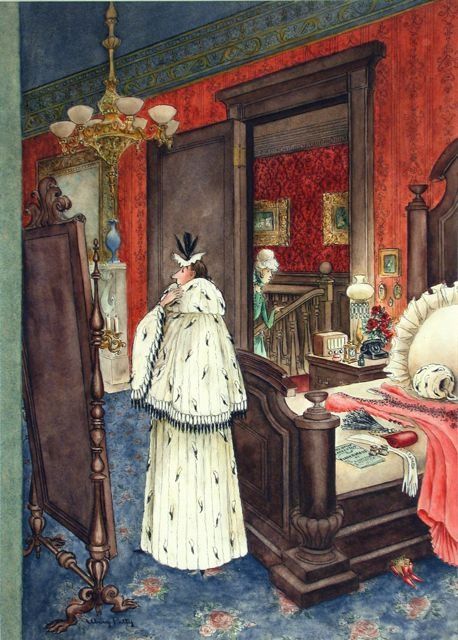

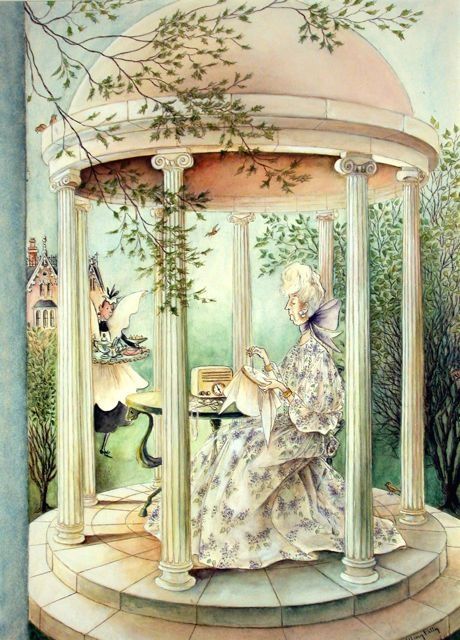

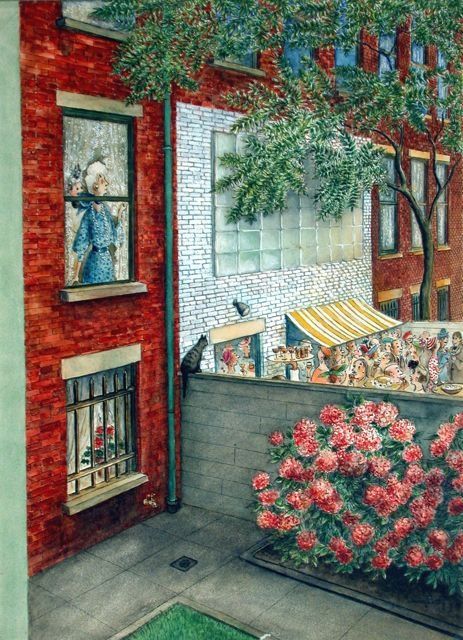

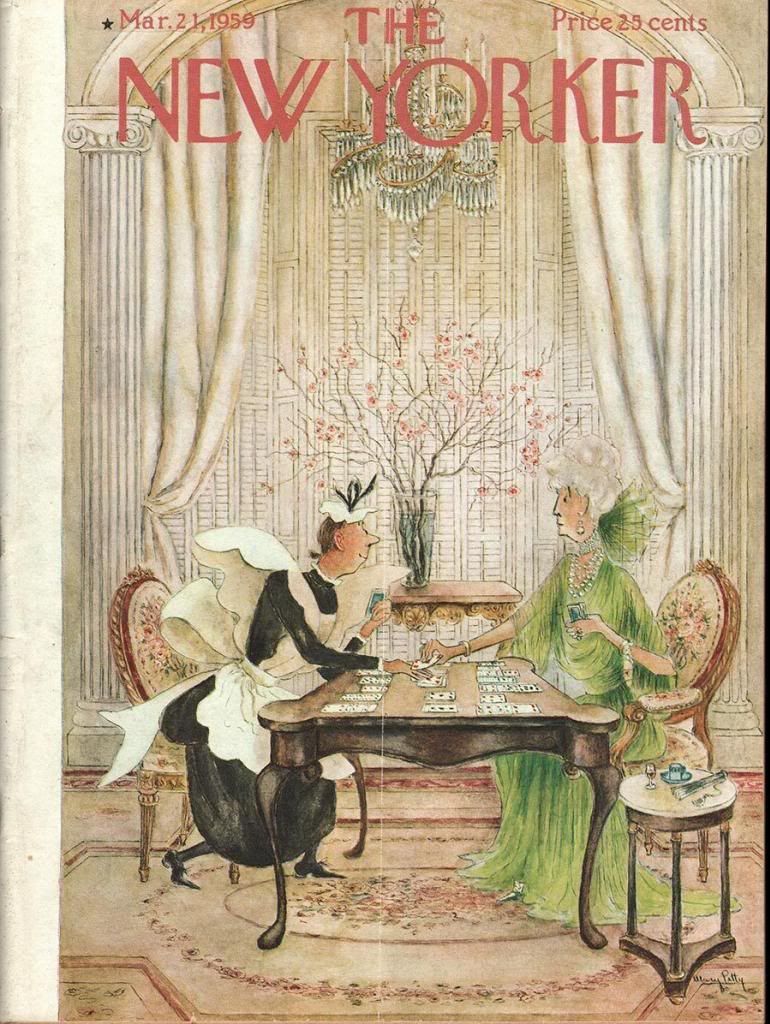

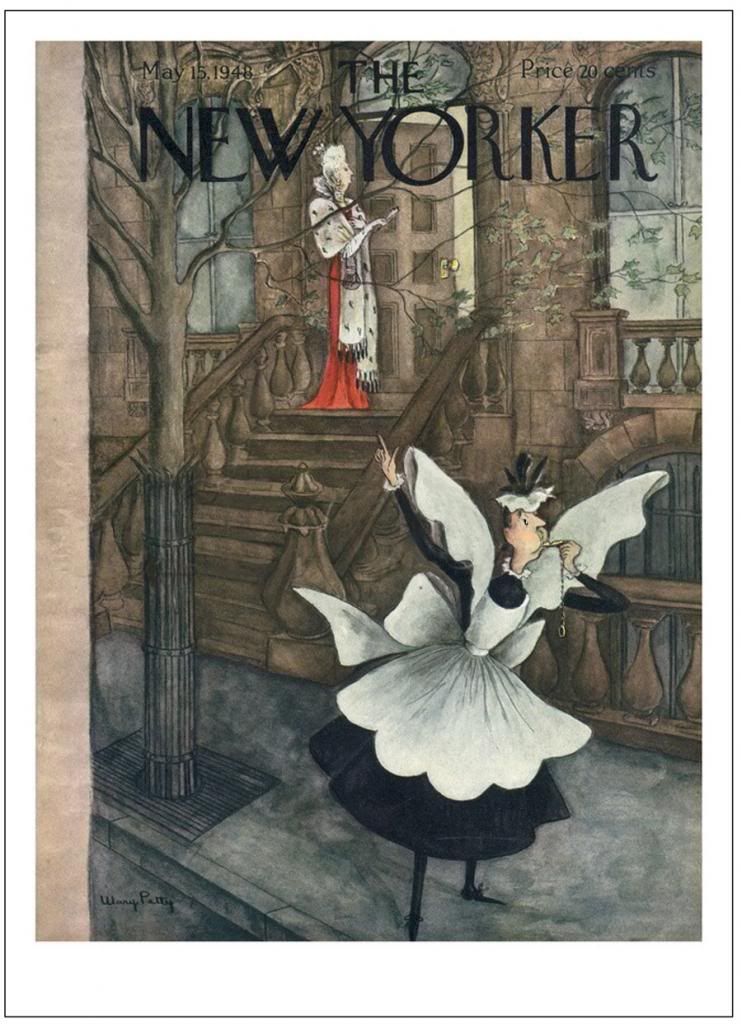

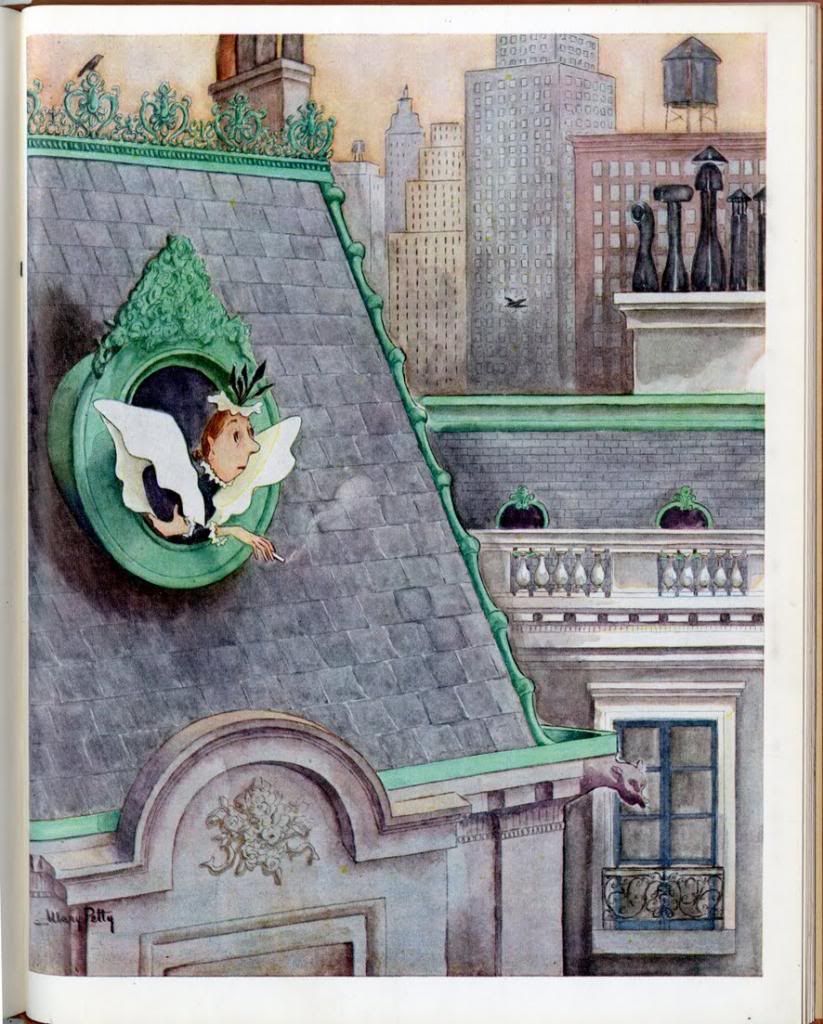

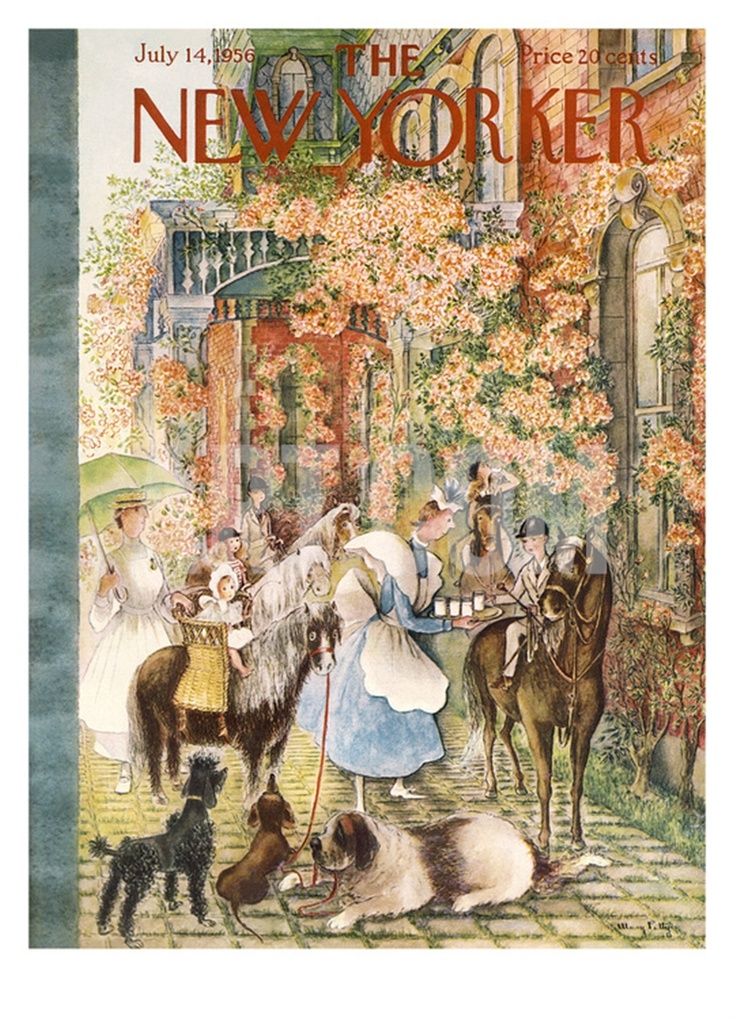

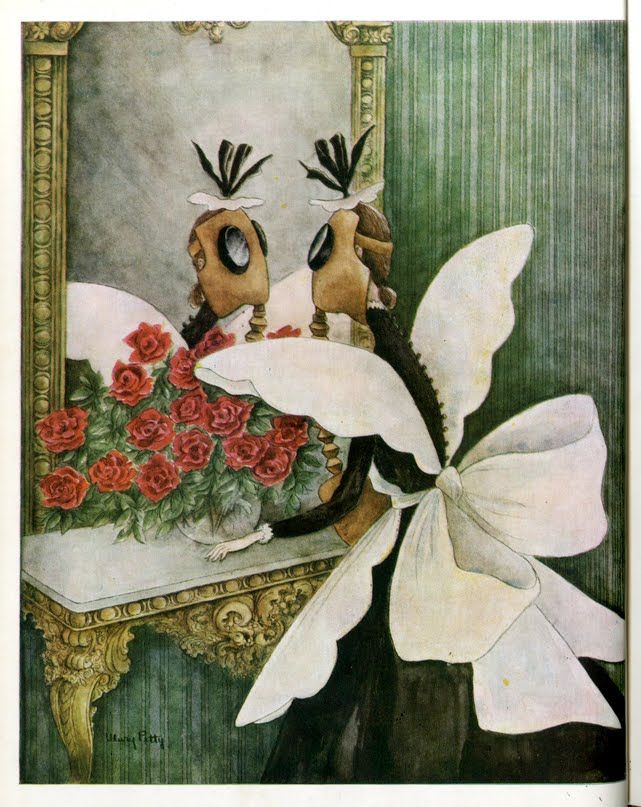

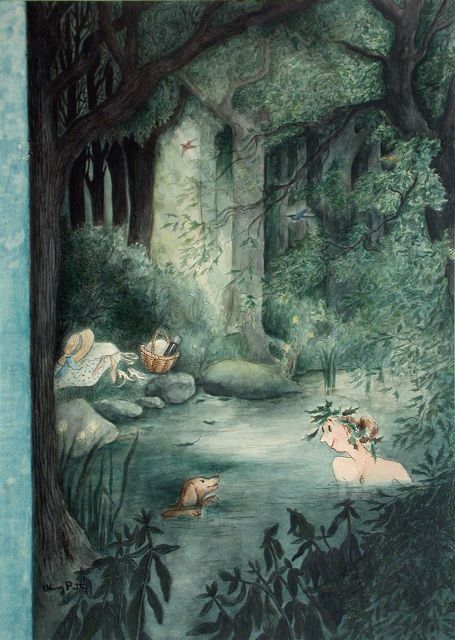

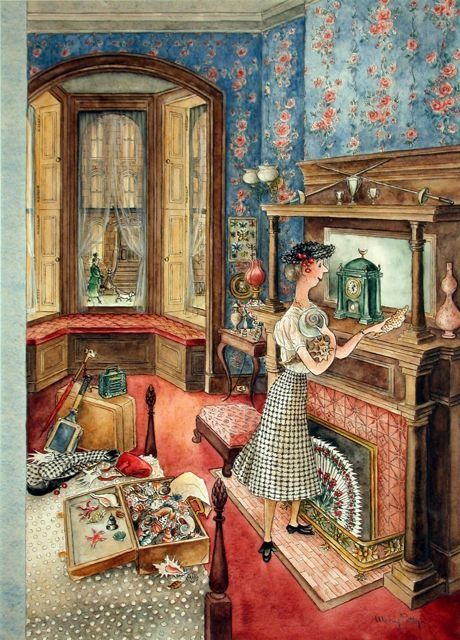

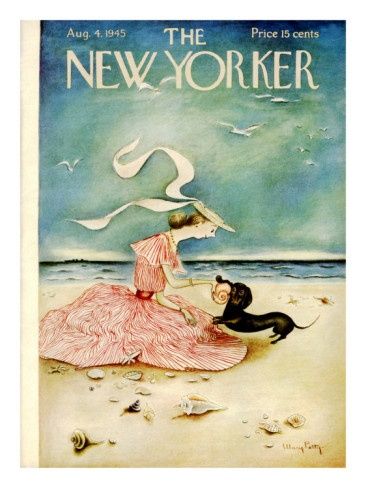

Оригинал взят у в Мэри Петти

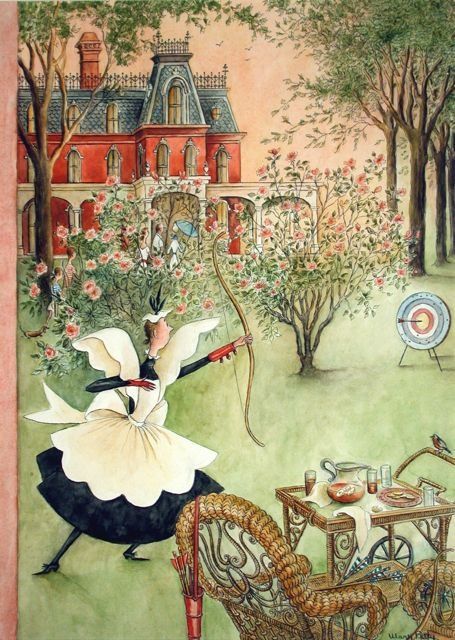

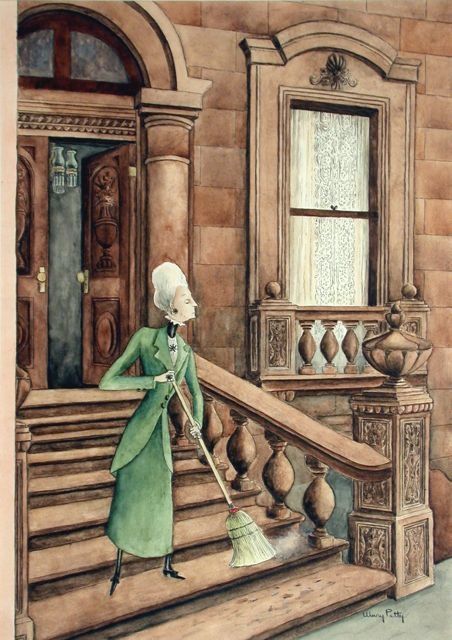

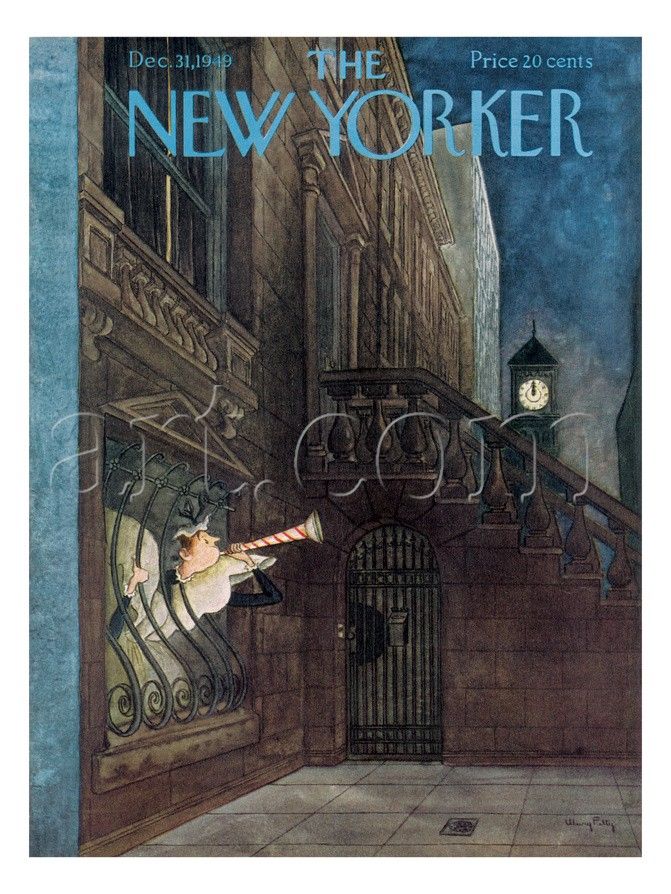

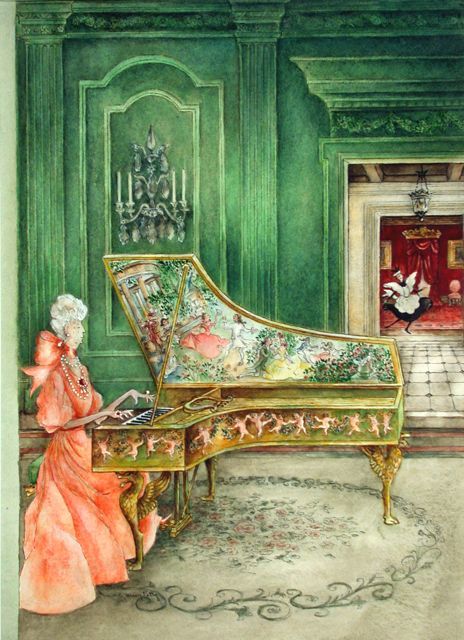

Petty, Mary (29 Apr. 1899-24 Sept. 1976)американская художница и иллюстратор. Много работала с известными журналами. В журнале The New Yorker ее первая работа появилась в 1927 году. Ее стиль характеризовали как "gentle satirization of New York City's Victorian era society." (легкая сатира на нью-йоркскую аристократию) Главная героиня многих картин- горничная миссис Пибоди по имени Фей. ( Mrs. Peabody's maid Fay ). Предлагаю и вам познакомиться с жизнью Миссис Пибоди и ее прислуги.

"Валевская Валентина. Птичка и подсолнухи"

из этой подборки www.liveinternet.ru/users/3864871/post309850085...

королева Елизавета и ее внебрачные дети.

Философ и аналитик, литературовед-структуралист Альфред Николаевич Барков, исследуя структуру «Гамлета», обнаружил, что это произведение построено как мениппея (роль рассказчика отдана отрицательному персонажу, который, с целью обелить себя, извращает имевшие место в действительности события и факты) и что в тексте этого произведения дан ответ и на вопрос, кто скрывался под псевдонимом "Шекспир". Тайна шекспирова авторства оказалась тесно связанной с политической ситуацией и безопасностью страны. Интервью, которое взял у А. Баркова корреспондент Владимир Козаровецкий.

читать дальше

Философ и аналитик, литературовед-структуралист Альфред Николаевич Барков, исследуя структуру «Гамлета», обнаружил, что это произведение построено как мениппея (роль рассказчика отдана отрицательному персонажу, который, с целью обелить себя, извращает имевшие место в действительности события и факты) и что в тексте этого произведения дан ответ и на вопрос, кто скрывался под псевдонимом "Шекспир". Тайна шекспирова авторства оказалась тесно связанной с политической ситуацией и безопасностью страны. Интервью, которое взял у А. Баркова корреспондент Владимир Козаровецкий.

читать дальше

технологический процесс, по ссылке - несколько видео lady.webnice.ru/forum/viewtopic.php?t=7396&star...