6 января считается днем рождения Шерлока Холмса

По этому поводу - страница из моей книги, которая еще то ли выйдет, то ли не выйдет, но которую я сама очень люблю

Факт №2

День рождения Шерлока Холмса принято праздновать 6 января

Эта дата даже не примерная, как год рождения великого сыщика, а скорее просто когда-то придуманная и за много лет ставшая традицией. Ее нельзя доказать, но и опровергнуть тоже нельзя.

6 января в качестве даты рождения Холмса было предложено в 1933 году на обеде нью-йоркского общества Baker Street Irregulars. И хотя выбрали ее лишь при помощи астрологии, председателю общества Кристоферу Морли она понравилась, потому что 6 января родился его младший брат. Так и решили – пусть будет 6 января.

Впервые хоть как-то обосновали эту дату только в 1957 году, когда один из исследователей холмсианы обратил внимание на то, что в «Долине ужаса» Холмс 7 января «отодвинул завтрак, до которого так и не дотронулся». Из этого был сделан довольно своеобразный вывод – что накануне у него была пирушка.

Второе доказательство, подтверждающее эту дату, привел Уильям Беринг-Гоулд в своей книге «Шерлок Холмс с Бейкер-стрит». Тщательно проштудировав все произведения о Холмсе он обнаружил, что из всех пьес Шекспира дважды тот цитирует только «Двенадцатую ночь». Ну а «двенадцатая ночь» – это название ночи с 5 на 6 января.

И хотя эти «доказательства» буквально «притянуты за уши», дата так и прижилась. В конце концов, она не хуже любой другой.

И цитата в тему от самого Шерлока Холмса: Теоретизировать, не имея данных, опасно. Незаметно для себя человек начинает подтасовывать факты, чтобы подогнать их к своей теории, вместо того чтобы обосновывать теорию фактами.

URL записи

Слово Christmas появляется в английском языке в XI веке и представляет собой слияние двух слов - Christes Maesse, то есть Христова служба (месса). Празднование его 25 декабря начинается с IV века, когда эта дата была официально установлена папой Юлием I. Что интересно, в раннем средневековье Рождество было не так популярно, как Богоявление (6 января) - праздник, совмещавший сразу три евангельских события (рождение Иисуса, поклонение волхвов, а также крещение Иисуса в Иордане). Рождество в ту эпоху не рассматривалось как время веселья и развлечений, а напротив, считалось днем, дающим дополнительную возможность для тихих молитв и размышлений. На Рождество служили три мессы - в полночь "мессу ангела", на рассвете "мессу пастухов" и днем "мессу Божьей вести".

Однако в пору Высокого средневековья (X-XIV вв.) Рождество становится одним из популярнейших праздников в Европе, положив начало т.н. Christmastide – Двенадцати дням Рождества.

Download The Twelve Days Of Christmas for free from pleer.comчитать дальше

Я зацепилась за первую ниточку, когда проверяла работы школьников на городской олимпиаде по биологии.

В самостоятельной работе одной из участниц олимпиады речь шла о гортензии крупнолистной. В кратком описании растения было упомянуто, что гортензию "французский врач и натуралист Ф. Соммерсон в 1767 году впервые привез из Китая. Он назвал ранее неизвестный цветок гортензией в честь своей возлюбленной Гортензии Барреове."

Информация про врача и его возлюбленную очень быстро отыскивается через поисковики, почти дословно повторяясь. При этом ни"Соммерсон", ни "Гортензия Барреове" вне садоводческих сайтов не появляются.

Первым раскололся "Соммерсон", оказавшийся французом, Филибером Коммерсоном. За эту ниточку я и потянула, и вытащила из шкатулки такую связку ожерелий невероятной красоты, что, не поверите, отдельные эпизоды этой истории мне снятся по ночам до сих пор.

читать дальше

Главной причиной такого фиаско был, на мой взгляд, заскорузлый консерватизм мышления, ярчайшим примером которого являлся так называемый "Локомотивный акт", он же - "Акт о красном флаге", принятый британским парламентом в 1865 году. Этот феноменально дурацкий закон ограничивал скорость движения по городским улицам безрельсовых механических экипажей двумя милями в час, то есть скоростью медленно бредущего пешехода. Вдобавок перед каждым таким экипажем должен был шагать человек с красным флагом и громкими криками предупреждать всех встречных об опасности.

В результате разработка автомобилей в наиболее промышленно развитом регионе мира застыла более чем на 30 лет, поскольку эксплуатация их с такими ограничениями не имела ни малейшего смысла и превращалась в посмешище. К счастью для шотландцев, на них "Локомотивный акт" не распространялся. Закономерным следствием этого закона, отмененного только в 1896 году, стала утрата Англией статуса мирового лидера автомобилестроения и переход его к Франции, а затем - к США.

Но и во Франции тоже было не все гладко. Когда изобретатель Амадей Болли в 1873 году обратился к парижскому муниципалитету с просьбой разрешить езду по городу паровых омнибусов, ему ответили отказом на том основании, что созданная им повозка якобы слишком опасна, хотя никаких чрезвычайных происшествий и несчастных случаев, связанных с ней, не было.

Тем не менее, энтузиасты в разных странах продолжали строить паровые автомобили, создав немало интересных образцов. Часть из них была представлена в этой фотоподборке, а вот еще несколько не вошедших в предыдущие публикации:

Французский паровой омнибус "Обессант" Амадея Болли, построенный и испытанный в 1873 году. На нем стояли два двухцилиндровых V-образных паровых двигателя с цепными приводами на задние колеса, позволявших машине перевозить 12 человек со скоростью до 40 км/ч.

читать дальше

читать дальше

Эти рисунки австралийского художника-аниалиста Питера Шаутена - иллюстрации к книге Тима Фленнери "A gap in nature" (на русском не издавалась). Изображенных на картинках зверей и птиц объединяет одно – все они вымерли буквально за последние двести лет (кроме моа – последнего убили в 1500-х) по вине или при непосредственном участии человека. Большинство из них не истребляли целенаправленно, они исчезли как бы невзначай – вместе со своей средой обитания или были съедены интродуцированными хищниками. О большинстве из них вы никогда не слышали – на слуху обычно вымершие звери покрупнее, пофактурнее: японцы всё грозятся клонировать мамонта, китайцы носятся со своими пандами… на мелочевку внимания как-то не обращают, и когда речь заходит об исчезнувших видах, особенно о какой-нибудь мелюзге, периодически у кого-нибудь возникает вопрос: ну что мне, мол, за печаль о вымершем реликтовом шушпанчике с острова Мандрачумба? Что потеряло человечество с его уходом? Небось, он еще и вредил.

А дело в том, что такое вот малыши обычно находятся в фундаментах экосистем. Исчезает или замещается вид – обрывается множество связей – меняется баланс и вся система, причем предугадать изменения зачастую невозможно – помните про волков и реки? Большинство представленных на картинках видов, впрочем, были островными эндемиками, и на жизнь на большой земле не влияли – но тем значительнее была их роль в небольших относительно замкнутых экосистемах - а этой темой человечеству по-настоящему заняться еще предстоит…

Впрочем, я собирался не морализаторствовать, а сделать серию постов с творчеством анималистов (вот ужо сделаю подборку Горбатова…

. Под катом – просто куча картинок. Peter Schouten, друзья:

. Под катом – просто куча картинок. Peter Schouten, друзья:читать дальше

Разные люди и разные гиды рассказывали нам читать дальше

Интересна история присвоения имен ураганам. Раньше их могли называть по имени святого, в день которого случился ураган или по имени местности, на которую он обрушился. А австралийский метеоролог Клемент Рагг называл тайфуны именами членов парламента, которые отказывались голосовать за выделение кредитов на метеоисследования.

Во время Второй мировой войны метеорологи военно-воздушных и военно-морских сил США называли тайфуны именами своих жен, тещ или подруг, намекая на их бурный нрав. В 1953 году процесс присвоения имен стал упорядочен. Для тайфунов был составлен список из 84 женских имен. Потом политкорректность победила и в 1979 году в список включили и мужские имена. А японцы отказывались давать ураганам женские имена, считая их существами нежными и тихими. Они называют ураганы именами животных, деревьев и цветов. via

По статистике ураганы с женскими именами вызывают больше жертв – люди относятся к ним менее серьезно

via

Содружество Евгения Мигунова с издательствами «Культура», «Хронос» и «Армада» породило несколько книжных серий о приключениях Алисы Селезнёвой (а также изданий других произведений Кира Булычёва). Для многих последующих переизданий Евгений Тихонович изготовлял дополнительные иллюстрации и новое серийное оформление. Но мало кто знает, с какими трудностями для Мигунова была сопряжена эта работа и какими могли быть обложки «Алисиной серии», если бы издатели прислушивались к пожеланиям художника.

Этот пост – своеобразная «виртуальная выставка» черновиков и вариантов оформления книг об Алисе. Публикую её в Интернете, поскольку ни в одном из возможных альбомов или брошюр этот материал не будет представлен в полном объёме. Надеюсь, это – лишь первый из трёх или четырёх постов о неизвестных работах Мигунова, раскрывающих его дизайнерский талант.

читать дальше

Интересная статистика на сайте rebenok.by/articles/names/stat/~do=zagz2013 «С января по октябрь 2013 в столице Беларуси родилось почти 20 000 детей. Как их назвали родители?» Открываем вкладку «Проверить имя». Берем исторические дохристианские имена, распространенные в русской и литовской княжеской среде и смотрим, сколько детей в 2013 названы этими именами:

Борис – 22

Владимир – 79

Володарь – 0

Всеволод – 28

Всеслав – 3

Вячеслав – 46

Глеб – 175

Игорь – 27

Изяслав – 0

Олег – 21

Ольга – 40

Ростислав – 22

Рюрик – 0

Святополк – 0

Святослав – 19

Ярополк – 0

Ярослав – 202

–––––––

Витень – 0

Витовт – 1

Гедимин – 0

Евнутий – 0

Жигимонт – 0

Кейстут – 0

Любарт – 0

Миндовг – 0

Монтвид – 0

Наримонт – 0

Ольгерд – 1

Свидригайло – 0

Скиргайло – 0

Тройдень – 0

Ягайло – 0

Наверно, излишне говорить, как среди литовцев распространены имена Гедиминас, Альгирдас, Витаутас.

Мы, как и тысячу лет назад живем в ареале имен Руси. Литовцы, как и тысячу лет назад, живут в ареале имен Литвы.

БРАТ м. братья, браты, братовья мн. братец, братик, браток, братишка, братенок умалит., братцы мн., братище, братища - каждый из сыновей одних родителей, друг другу, а также сестрам своим, или детям тех же родителей.

Родные, кровные, полнородные братья, одного отца-матери; однородные, одного отца;

одноутробные, одной матери.

Двоюродный, двуродный, сродный брат, сын дяди или тетки;

троюродный, внучатный, сын двоюродного брата или сестры отца или матери;

сводный брат, сын отчима или мачехи.

Привенчанный брат, до брака родителей ими рожденный и признанный.

Молочный, сын кормилицы и воскормленник ее, друг другу.

Крестный, сын крестного отца и крестник, друг другу.

Брат на духу, с кем вместе говел, исповедывался и приобщился.

Братья по свече зап. покупают свечу складчиною и держат в церкви, во время херувимской, поочередно; это братская свеча, а державшие — братья по ней.

Братья крестовые, братья по кресту, обменявшиеся тельными крестами, в залог дружбы и братства; названные, принявшие братство по дружбе, по условию, по взаимному уговору, иногда то же, что крестовые, побратимы, побратаны.

Замест брат, братец, особенно на сев. и вост. , употребляют множество производных, в смысле родного, двоюродного, сводного, названного и пр. или просто в смысле друга, товарища; братан, братаник, братена, братеник, брательник, брателок, брателко, братейка, браток, братыш, братуша, братишка, братух, братуха, братуга и пр. большею частию названия эти подразумевают не родного брата, а двуродного, твер. изродного или названного, крестового. От них образуются и братанин, братанов и пр.

Братаниха, жена братана.

Братанич, встарь братан, братыч, братучадо, братнин сын, племяш, племянник;

братанна, братанична, братучада, братнина дочь, племянница.

Брательник нередко младший, меньшой брат,

а брательница родственница вообще, двоюродная или дальняя.

Братуша ж. донск. сестра, как и брат, в значении собрата, друга; это привет всякой женщине.

Братеня (ошибочно брашень) , пск. двоюродный брат.

Братанчищ вост. и сиб. болдырь, карым, роднич, метис, человек, родившийся от родителей двух разных племен, напр. русского и калмычки, киргизки, якутки, татарки и пр.

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля

slovari.yandex.ru/dict/dal/article/dal/03011/40...

Граф Литта отличался несколькими эксцентрическими особенностями: во-первых, голос его — густой, бархатный бас — покрывал собой все другие голоса, а иногда и звуки оркестра. В обществе голос графа получил наименование «трубы архангела при втором пришествии». Во-вторых, граф, вовсе не будучи большим гастрономом, страстно любил мороженое и поглощал его в неимоверных количествах. Так, во время антракта в театре ему приносили порцию за порцией мороженого, и он быстро его уничтожал.

Известные в то время кондитеры: Мецапелли, Салватор, Резанов и Федюшин почитали графа своим истинным благодетелем.

После убийства государя Павла Петровича граф Литта жил в полном одиночестве в своем доме на Большой Миллионной. Окна его особняка никогда не были освещены.

Но однажды, 24-го января 1839 года, к удивлению всех соседей, мрачный дом озарился огнями, загорелись и яркие плошки у подъезда. Оказалось, медики объявили графу, что ему остается жить не долее нескольких часов. У римских католиков обряд приобщения святых тайн совершается с некоторой торжественностью, поэтому граф и приказал засветить все люстры, канделябры и подсвечники в комнатах, через которые должен был проходить священник со святыми дарами.

Причастившись, умирающий приказал подать себе в спальню серебряную форму мороженого в десять порций, со словами: «Еще вопрос, можно ли мне будет на том свете лакомиться мороженым»!

Покончив с лакомством, граф закрыл глаза и перекрестился, произнеся уже шепотом: «Салватор отличился на славу в последний раз». Вскоре он перешел в лучший из миров. Остается неизвестным, нашел ли он там свое любимое мороженое.

Урановое стекло; — вещь загадочная и мистическая.Вот как рассказывала о своей первой встрече в ним Людмила Марковна Гурченко…Однажды в Эрмитаже, куда я ходила каждую субботу и воскресенье, когда снималась в Ленинграде, я увидела прозрачную зеленую вазу! Ярко светило солнце, на бюро из карельской березы стояла эта ваза удивительной красоты. Словами не передать! Потом я узнала, что это урановое стекло, которое уже в начале ХХ века в России перестали вырабатывать, потому что стеклодувы умирали от испарений урана. Я, еще учась в институте, начала ходить по комиссионным магазинам покупать вазочки. Сейчас у меня три окна – все в урановом стекле! Солнце, карельская береза, зеленая ваза и розовый цветок!

Урановое стекло — это стекло, окрашенное оксидом урана в цвета от прозрачно-желтого до глубокого желто-зеленого, бирюзового и даже голубого. Но не только своим цветом отличается это стекло. Основное его отличие , это то, что урановое стекло интенсивно флюоресцирует — горит в ультрафиолетовых лучах.

Все это происходит за счет добавки оксида урана в стекло перед плавкой. Его содержание в стекле колеблется от 0,3% до 4-6%, хотя некоторые предметы XIX века содержат даже до 25% урана. Интересно, что при повышенном содержании солей урана флюоресценция постепенно слабеет и совершенно пропадает при содержании урановых солей более 20% от общей массы стекла.

Опасны ли изделия из урана для жизни и здоровья человека? Сейчас узнаем …

читать дальше

Большое количество мучеников обязано своим существованием тому незначительному обстоятельству, что «мученик» по-латыни — «martyr», и потому все надгробные надписи, где встречается инициал «М», толковались как надпись на могиле мученика. Но буква «М» часто встречается на римских могилах; она обозначает иногда manes (души предков), иногда mensis (месяц), иногда memoria (память), иногда milliarium (милая); отсюда ряд новых мучеников, для которых были созданы жития с перечислением их подвигов и подробным описанием мученической смерти.

Одиннадцатимесячный мальчик Элий, на гробнице которого было указано «M. XI» (то есть 11 месяцев от роду), превратился в 11 мучеников во главе с Элием. Обычная надпись «DMS» — «dis manibus sacrum» (посвящено божественным манам) толковалась церковниками как divis martyribus sanctissimis (божественным мученикам пресветлым) или deo maximo sacrum (посвящается величайшему богу). «ВМ», что по-латыни обозначало bonae memoriae (доброй памяти), переводилось beati martyres (блаженные мученики). Верстовой столб, поставленный на 83-й миле, с надписью «LXXXIII mil» был понят как «надгробный памятник над братской могилой 83-х солдат (по-латыни milites) мучеников».

Папа Урбан VIII заинтересовался происхождением святого Виара. Расследование обнаружило, что культ этого святого основан на надписи на могильной плите какого-то praefectus viarum (нечто вроде начальника дистанции). Но некоторые буквы надписи стерлись, и отчетливо сохранилось только «…s viar…». Этого оказалось достаточным для создания культа святого Виара. Но и после расследования святого Виара продолжают призывать в молитвах как целителя.

читать дальше

читать дальше

, от фр.

, от фр.

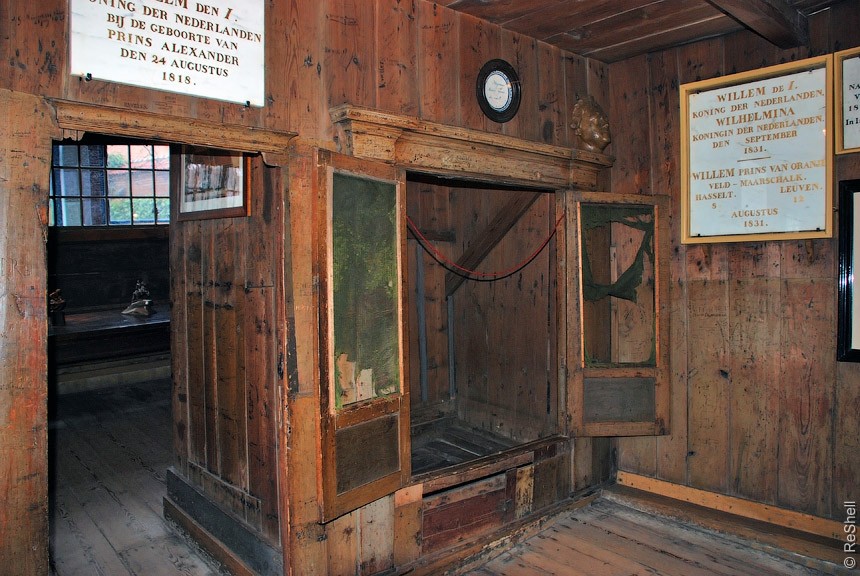

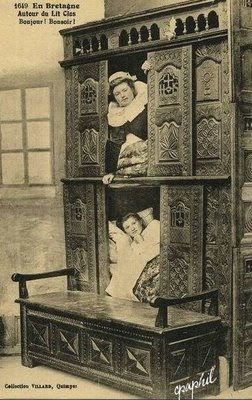

- Потому, что в ранние средние века, да и до этого, в неспокойное и опасное время, даже такая небольшая предосторожность могла спасти жизнь, в случае неожиданного нападения врага.

- Потому, что в ранние средние века, да и до этого, в неспокойное и опасное время, даже такая небольшая предосторожность могла спасти жизнь, в случае неожиданного нападения врага. - Лекари рекомендовали такую позу, чтобы избежать риска кровоизлияния в мозг. Считалось, что дети могут спать лежа, но взрослым лучше держать голову выше, особенно старикам..

- Лекари рекомендовали такую позу, чтобы избежать риска кровоизлияния в мозг. Считалось, что дети могут спать лежа, но взрослым лучше держать голову выше, особенно старикам.. Дальше - интереснее!

Дальше - интереснее! Уф! Вот это жизнь была у европейцев в то время!

Уф! Вот это жизнь была у европейцев в то время!

Во первых, по всей видимости, в средние века и до начала 20-го века, в Европе и правда существовал курьезный обычай спасть полусидя в кровати, откинувшись на горе подушек - слишком уж много упоминаний в разных странах от Италии до Швеции.. Да и любого, кто хоть раз видел своими глазами коротенькие кровати и спальные шкафы в старинных замках, не убедить, что это объясняется небольшим ростом людей средневековья - может они и не были великанами, но уж точно и не лилипутами!

Во первых, по всей видимости, в средние века и до начала 20-го века, в Европе и правда существовал курьезный обычай спасть полусидя в кровати, откинувшись на горе подушек - слишком уж много упоминаний в разных странах от Италии до Швеции.. Да и любого, кто хоть раз видел своими глазами коротенькие кровати и спальные шкафы в старинных замках, не убедить, что это объясняется небольшим ростом людей средневековья - может они и не были великанами, но уж точно и не лилипутами!![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.9)