Оригинал взят у в О.Воробьева

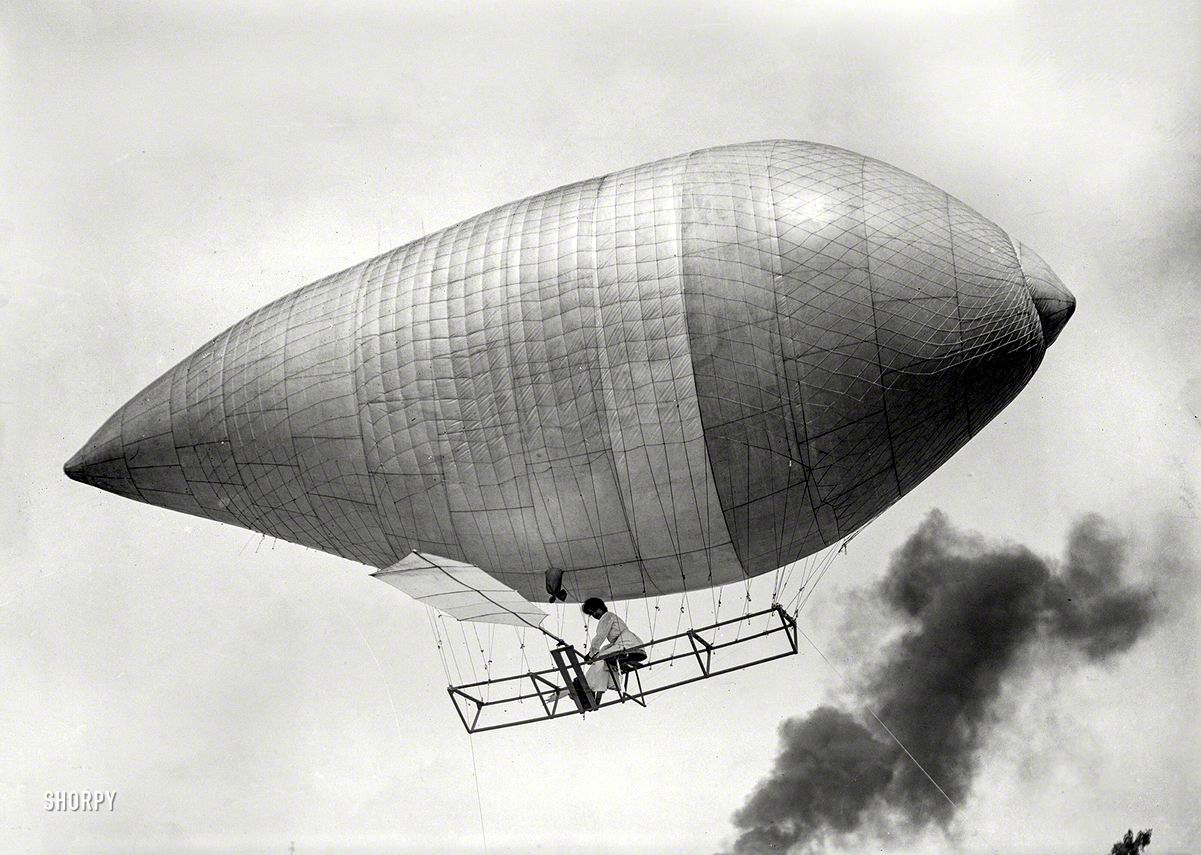

На штурм небес: Девушка на дирижабле (1910 год)

Ретро фото

Также смотри по данной теме другие материалы с тегами "Девушки" и "Техника"

Я уже если честно, думал что после того, как мы обсудили и рассмотрели столько диких кошек, уже не осталось каких то других.

Вот тут можете посмотреть на этот перечень:

читать дальше

А не тут то было, знакомьтесь: семейство кошачьи, род «тигровые кошки», вид «пампасская кошка» (лат. Leopardus pajeros). Долгое время считалось, что этот небольшой хищный зверек, чьи размеры лишь незначительно преобладают над габаритами домашней мурки, принадлежит к другой категории из рода тигровых кошек – Колоколо (лат. Leopardus colocolo).

Лишь недавно пампасская кошка удостоилась выделения в отдельный вид – и все благодаря некоторым индивидуальным особенностям цвета шерсти и специфике строения черепа. Впрочем, часть исследователей остались непреклонными, и в некоторых систематиках пампасская кошка так и числится подвидом Колоколо.

читать дальше

Впервые с народной политкорректностью я столкнулся, когда мне было лет восемь. Я пришел в парикмахерскую на Красноармейской улице и спросил у сидевших в очереди мужчин: "Кто последний?" "Здесь все первые!" – грубо ответил мне самый младший по возрасту мужчина – прыщавый подросток, уже познавший мудрость жизни. "Так спрашивать нельзя, парень, - объяснил мне мужчина постарше. – Нельзя человека последним называть. Надо говорить "кто крайний?" Но прошло еще несколько лет, и оказалось, что "крайним" называть человека тоже нельзя, а спрашивать нужно так: "За кем я буду?"

С годами выяснилось, что у людей, легко сносящих площадную брань, сложились странные отношения с самыми обыкновенными словами. К примеру, нельзя предложить человеку: "Садитесь, пожалуйста!" Только "присаживайтесь"! Нельзя сказать о человеке, что тот "спит". Только "отдыхает". Это считается культурным.

Одно из специфических свойств современных носителей русского языка, людей, говорящих по-русски, — это склонность к эсхрофемизмам или суеверный страх перед эсхрофемизмами. Эсхрофимизм -это принудительное вчитывание подтекста в любое словесное сообщение и одновременное обращение к низкому, или неподцензурному, стилю речи. Оба приема естественным образом развиваются в среде, где господствуют цензура и доносительство. Сигнал, заставляющий за невинным словом слышать грубое, ругательное, матерное слово. Почему больше не говорят «я кончил школу»? Нет, «окончил школу», «закончил школу», да потому что этот глагол имеет, оказывается, непристойный подтекст, и вот как бы чего не подумали. Вот это и есть проявление эсхрофемизма. Боятся сказать «последний» или «крайний». Эсхрофемизм — это изнанка эвфемизма. Сначала вместо запретного слова появится «блин», а потом придется запрещать глагол «блеять». Эту пунктирно намеченную схему нужно все время помнить, чтобы не превратить нынешнее поколение школьников да и взрослых носителей языка в малограмотных неврастеников, для которых живая речь, чтение и письмо становятся передвижением по минному полю.

Наука приравнивает всю эту культурную пошлятину "возрастных", "кушающих", "отдыхающих" и "присаживающихся" к суевериям и бережно изучает собранные образцы. Не читать же мораль человеку, который отказывается протянуть руку для рукопожатия "через порог", получать в подарок платок или в застолье передавать нож из руки в руку.

Как и список бытовых суеверий, живая речь находится в постоянном движении. Вот в последние лет десять тянущиеся к культуре люди вместо "удобно" все чаще говорят "комфортно". Почему? Возможно, потому, что за несколько десятилетий до того они привыкли употреблять слово "неудобно" в значении "неприлично, стыдно". Даже анекдот такой был в 80-х годах – про Стеньку Разина, который в набежавшую волну княжну-то бросил, а потом ему "неудобно стало". Значит ли это, что ради слова "комфортно" надо отказываться от слова "удобно"? Нет, не значит. И мизинчик не обязательно оттопыривать, когда рюмку опрокидываешь, но и раздражаться на мизинчик оттопыривающих – последнее дело. Тут главное быть понятым. С ударением на "о", понятное дело.

(с)

Не свое | Не Бест? Пришли лучше!

Вот много чего читал и смотрел про индейцев, но вот эта информация меня несколько поразила. Почему я про это первый раз слышу? А вы знали ? Вот смотрите …

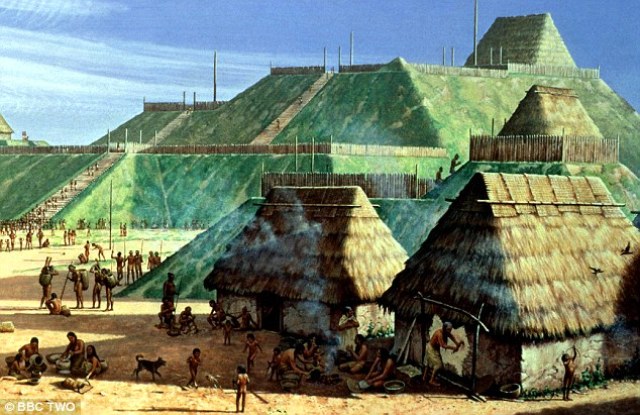

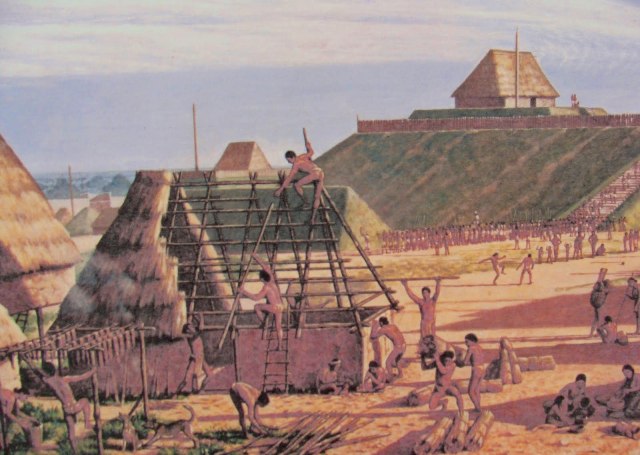

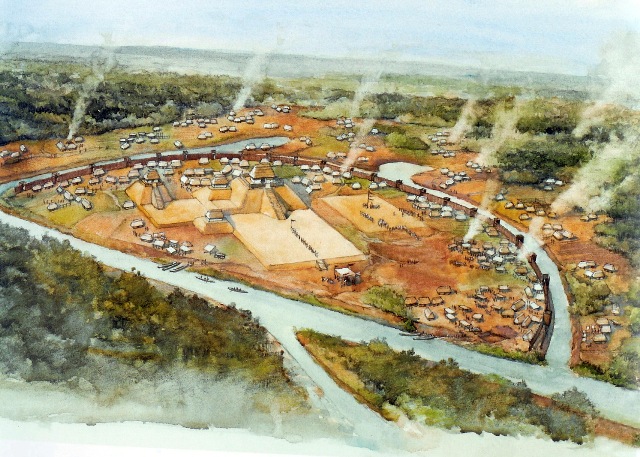

Расположенные на территории американского штата Иллинойс курганы Кахокии — всё, что осталось от цивилизации индейцев, существовавшей здесь задолго до прихода европейцев. Кахокия долгое время была крупнейшим городом Северной Америки, её площадь составляла больше 15-ти км2, а население достигало 40 тысяч человек.

109 курганов, сохранившихся до нашего времени, — часть церемониального комплекса, где проводились различные религиозные торжества. В центре комплекса расположен знаменитый четырёхъярусный Монахов курган, размеры которого поистине грандиозны — 28 метров в высоту и 290 метров в длину.

Некоторые археологические находки свидетельствуют о том, что индейцы с берегов Миссисипи были прекрасными художниками, скульпторами и архитекторами. Они создавали украшения из меди и ракушек, украшали стены храмов искусным орнаментом и изображениями богов и даже разработали сложнейшую систему орошения полей, в которой использовались воды рек Миссисипи и Иллинойс.

Давайте узнаем о них подробнее ..

читать дальше

Во-первых, распространение печатных книг было очень медленным. Речь идёт о печати ксилографической, с печатных досок, так как печать подвижным шрифтом оставалась в Восточной Азии экзотикой до недавнего времени (особенности иероглифики).

Так вот, первые печатные книги появились в Восточной Азии около 700 г. Древнейший печатный фрагмент, относящийся примерно к этому времени, найден в Корее, второй по возрасту – в Японии, но это – фрагменты сутр, скорее всего, не переплетённых, и не существовавших в виде книги-кодекса (в его китайском варианте, ессс-но), а самая старая сохранившаяся книга относится к середине IX века (868 г.). Однако удивительно, что анализ каталогов показывает, что рукописные книги численно преобладали вплоть до середины Мин, то есть до XVI века. Иначе говоря, несмотря на наличие дешёвого писчего материала (бумагу) и дешёвой печатной технологии (ксилография), книги обычно копировались вручную. Старый Китай не был царством печатной книги – точнее, он стал таковым довольно поздно. Где-то до 1500 г. основной формой передачи и хранения информации был рукописный текст, рукописная книга.

Во-вторых, МакДермотт пишет о проблеме, о которой не задумываешься – о доступе к книгам. У учёного и эрудита с доступом к минимально нестандартному тексту были сильные проблемы. Публичных библиотек не было. Довольно большие (но не гигантские – на пике не более 100 тыс. цзюаней, то есть от силы несколько десятков тысяч названий) императорские библиотеки не предназначались для широкой публики и даже для высшего чиновничества. Доступ к ним имели те, кто пользовался благосклонностью императора. Библиотеки учебных заведений были небольшими, и комплектовались в основном текстами, которые нужно было знать для сдачи государственных экзаменов. Библиотеки частных эрудитов-коллекционеров могли по размерам приближаться к императорским, но были обычно недоступны ни для кого, кроме самого владельца и членов его семьи. В качестве примера можно упомянуть приводимый в книге МакДермотта договор – письменный, по всем правилам – двух библиофилов XVII века. Там оговаривается, что они имеют право два раза в месяц ходить друг к другу в гости читать книги. При этом оговаривается, что в гости надо ходить одному, никого за собой тащить нельзя.

Так что книгу, которая не относилась к конфуцианскому и буддистскому канонам, а также к классической высокой литературе, найти было непросто.

Понятно, что в Европе или России дела с книгами обстояли тогда куда как хуже. Однако и в Китае тоже всё было не так хорошо, как часто думают.

К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, изучающие причины человеческой апатии. До сих пор считалось, что равнодушие — психологическая установка, часть мировоззрения. Но теперь ученые утверждают, что причиной индифферентности к окружающему миру служит определенные биологические характеристики мозга.

Результаты исследования, которое возглавлял профессор-нейробиолог Хусейн Масуд, опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

Психологам и медикам давно известно, что в результате инсульта и при болезни Альцгеймера люди зачастую становятся "патологически равнодушны" к окружающему миру, даже если физически они вполне дееспособны. Но у них пропадает воля к жизни — до такой степени, что они не могут сами о себе позаботиться, даже если не находятся в подавленном состоянии.

Поэтому научная бригада решила изучить группу молодых здоровых людей и выяснить, есть ли разница в мозговом излучении у ленивых и неленивых и можно ли "разблокировать" апатию.

В исследовании участвовали 40 добровольцев. Сначала они заполнили опросные листы, по которым можно было выяснить, к какой категории они относятся — "безразличной" или "мотивированной".

Затем им предложили игровую ситуацию. Людям надо было выбрать различные задания, требующие применения физических усилий, с разной степенью вознаграждения. При этом мозговая деятельность участников эксперимента регистрировалась магнитно-резонансным томографом.

Как и ожидалось, все участники выбирали задания, которые требовали применения меньших усилий при большей награде. Однако те, кто относился к категории "безразличных", чаще выбирали задания, требующие как можно меньших физических усилий, и при этом у них, в отличие от "мотивированных", была зарегистрирована сильная вспышка мозговой деятельности на участке премоторной коры. Этот участок мозга отвечает за формирование новых двигательных программ и подготовку движений.

Это противоречило ожиданиям ученых, которые думали, что активность мозговой коры у ленивых людей будет слабее, поскольку для них данный выбор проще и естественней, следовательно, требует меньших мозговых усилий.

Судя по результатам томографии, у равнодушных людей нейронные связи в передней части мозга ослаблены. Мозг использует пятую часть энергии, ежедневно сжигаемой организмом. И для ленивых людей планирование реальных действий энергетически затратней, чем для "энтузиастов". Их мозгу приходится затрачивать больше усилий, отсюда и происходит их безразличие и меньшая готовность к активным действиям.

Данный эксперимент впервые заложил основу для анализа биологических причин апатии. Разумеется, ученые не считают, что выявили причины для любой лени и любого равнодушия, но теперь у психологов и нейробиологов есть от чего отталкиваться при анализе разных видов поведения.

Исследование также проливает свет на поведение пациентов с болезненной степенью апатичности.

источник

Этим объясняется неизменная популярность зерновых на столах наших предков. В процветающем Антверпене в конце XVI века около 80% дохода семьи тратилось на питание и половина этой суммы — на покупку хлеба. Три века спустя в Италии предназначенная для покупки хлеба доля семейного бюджета, подсчитанного для разных групп семей в разных провинциях королевства, колебалась от 52 до 95%.

Ливи Баччи Массимо «Демографическая история Европы»

Времена меняются. На последнюю годовщину открытия Америки мэр заявила, что «это позор государства, нечего праздновать геноцид». Такие разговоры сейчас в Каталонии не редкость. Агрессивные испанцы всюду лезли, воевали и грабили, а мы - мирный цивилизованный народ, мы тут не при чем.

Строго говоря, основания у них есть. Каталония 15-17 веков в значительной степени сохраняла самоуправление, прежние свободы и привилегии. Местные законы (constituciones), соблюдать которые король Испании обязывался, запрещали посылать каталонцев на военную службу за пределы провинции. Добровольцами ехать могли, но редко хотели. Их участие в войнах империи свелось, главным образом, к нечастой отправке на фронт амнистированной шпаны, вроде tercio bandolero («бандитской терции»

во Фландрии в 1588. Исключения, конечно, были (Лепанто), но в целом каталонцы «Золотого века» действительно сидели дома.читать дальше

во Фландрии в 1588. Исключения, конечно, были (Лепанто), но в целом каталонцы «Золотого века» действительно сидели дома.читать дальше