Среди бумаг в приходе Lamplugh (Камбрия), был обнаружен реестр смертей за период с 1658 под 1663 год. Помимо остальных, более естественных причин смерти, там значилось:

До смерти напуганы фейри – 3 человека

Околдованы – 4 человека

Утоплены по подозрению в колдовстве – 3 человека

Заведен в пруд блуждающим огоньком – 1 человек

The Folklore of the Lake District. Marjorie Rowling. B.T. Batsford Ltd. London 1976

понедельник, 24 октября 2011

Оригинал взят у в Статистика, однако!

суббота, 22 октября 2011

Оригинал взят у в Уроки албанского

Ровно 99 лет назад, 3 августа 1912 года, Турция позволила преподавание албанского языка в школах. У нас, я думаю, до этого не дойдет тем более что «албанский язык» теперь находится на грани вымирания, и как положено большинству вымирающих языков, проблема «албанского языка» теперь больше беспокоит филологов, чем широкую публику, обрастая по мере вырождения всяческими легендами и мифами. К примеру, большинство русских филологов ошибаются, утверждая что местом зарождения «албанского языка» является когда-то интересный, а ныне окончательно деградировавший падонкоффский ресурс http://udaff.com/. Просто на работе в РФ этим филологам разрешили бесплатно пользоваться Интернетом только в начале двухтысячных и они пропустили зарождение этого языка в Интернете.

Поскольку все это происходило почти на моих глазах, изложу свою версию возникновения этого неординарного явления.

Итак, «албанский язык» зародился в сети конференции ФИДО где-то в середине 90-х, причем не в одной из фидошных конференций (местом его рождения иногда называют конференцию su.kaschenko.local – это неправда) а практических во всех конференциях одновременно. Дело в том, что большинство фидошников были подписаны на несколько конференций сразу и все интересное, что происходило в одной конференции тут же перемещалась в другую.

читать дальше

Поскольку все это происходило почти на моих глазах, изложу свою версию возникновения этого неординарного явления.

Итак, «албанский язык» зародился в сети конференции ФИДО где-то в середине 90-х, причем не в одной из фидошных конференций (местом его рождения иногда называют конференцию su.kaschenko.local – это неправда) а практических во всех конференциях одновременно. Дело в том, что большинство фидошников были подписаны на несколько конференций сразу и все интересное, что происходило в одной конференции тут же перемещалась в другую.

читать дальше

В Бабруйск, в Бабруйск мерзкайя жывотнайя!

Кстати, о других мнениях о происхождении терминов «албанский язык» и «Учи албанский!». По Интернету гуляет версия, что первоначально они возникли в ЖЖ, где один американец, увидев текст на русском языке, имел неосторожность спросить, почему в международной системе кто-то пишет на непонятном ему языке и вообще, что это за язык. В ответ русскоязычная часть ЖЖ устроила ему флеш-моб «Уроки албанского», в результате которого бедный американец получил за два дня пять тысяч комментариев и СМС-сообщений с пояснением что язык это «албанский» и предложением его выучить. Это конечно же правда, но не вся – «албанский язык» и «Учи албанский!» получили тогда широкую известность, но отнюдь не зародились.

Термин «албанский язык» появился задолго до 2004 года, а место и время рождения достоверно уже не сможет установить никто. Если конечно не считать его праотцом-основателем футуриста Илью Зданевича, написавшего в 1916 году пьесу «Янка круль албанскай» с нарочитым искажением всех мыслимых норм орфографии: «…здесь ни знают албанскава изыка и бискровнае убийства дает действа па ниволи бис пиривода так как албанский изык с руским идет ат ывоннава…». Или не считать проматерью-основательницей албанского языка Екатерину II, которой приписывают анекдотичное умение в трехбуквенном слове сделать четыре ошибки, написав «исчо» вместо «еще».

А на мой взгляд и сам термин «албанский язык» и наиболее удачные его мэмы получили в Фидо и Интернете новую жизнь именно с подачи молодых и хулиганистых русских филологов (в большинстве своем уехавших в начале 90-х за границу и имевших тогда доступ к Интернету), знакомых и с творчеством Зданевича и его предшественников, и уж тем более с нормами русской орфографии.

В настоящее время «албанский язык» в Интернете практически «сошел на нет», оставшись лишь на уровне употребления некоторых словечек типа: «пичалька», «плакаль», «слив зощитан» и т.п.; окончаний в виде «-цца»; употреблений «а» вместо безударного «о» и т.д. И связано это на мой взгляд (как ни странно это звучит) с общим падением уровня русского языка. Ведь для того чтобы написать качественный текст на «антинорме» орфографии русского языка надо знать эту норму в объеме, близком к совершенству. А таковых знатоков, к сожалению, теперь в Интернете очень мало. Обученные еще при Союзе филологи повзрослели и им надоело баловаться, а свежеиспеченные русские филологи единственно чему научились – так это стараться писать без ошибок.

Термин «албанский язык» появился задолго до 2004 года, а место и время рождения достоверно уже не сможет установить никто. Если конечно не считать его праотцом-основателем футуриста Илью Зданевича, написавшего в 1916 году пьесу «Янка круль албанскай» с нарочитым искажением всех мыслимых норм орфографии: «…здесь ни знают албанскава изыка и бискровнае убийства дает действа па ниволи бис пиривода так как албанский изык с руским идет ат ывоннава…». Или не считать проматерью-основательницей албанского языка Екатерину II, которой приписывают анекдотичное умение в трехбуквенном слове сделать четыре ошибки, написав «исчо» вместо «еще».

А на мой взгляд и сам термин «албанский язык» и наиболее удачные его мэмы получили в Фидо и Интернете новую жизнь именно с подачи молодых и хулиганистых русских филологов (в большинстве своем уехавших в начале 90-х за границу и имевших тогда доступ к Интернету), знакомых и с творчеством Зданевича и его предшественников, и уж тем более с нормами русской орфографии.

В настоящее время «албанский язык» в Интернете практически «сошел на нет», оставшись лишь на уровне употребления некоторых словечек типа: «пичалька», «плакаль», «слив зощитан» и т.п.; окончаний в виде «-цца»; употреблений «а» вместо безударного «о» и т.д. И связано это на мой взгляд (как ни странно это звучит) с общим падением уровня русского языка. Ведь для того чтобы написать качественный текст на «антинорме» орфографии русского языка надо знать эту норму в объеме, близком к совершенству. А таковых знатоков, к сожалению, теперь в Интернете очень мало. Обученные еще при Союзе филологи повзрослели и им надоело баловаться, а свежеиспеченные русские филологи единственно чему научились – так это стараться писать без ошибок.

Оригинал взят у в История крымской Миледи

В Артеке этот дом называют «Чертов Домик» или «Домик Миледи»

СПРАВКА: Жанна де Люз де Сен-Реми де Валуа (1756–1791 (?)) – авантюристка, выводившая своё происхождение от Анри де Сен-Реми, который считается внебрачным сыном короля Генриха II Валуа от связи с Николь де Савиньи.

Фрагмент могильной плиты графини де Гаше

…Прошло без малого двести лет. За это время графиню де Гаше то забывали, то вспоминали вновь но она постоянно жила в страшилках вожатых «Артека». Загадочную графиню еще долго величали в Крыму просто «Миледи» или «Белой Миледи», рассказывая (до конца не веря сами), что в далекой Франции король романистов Александр Дюма именно ее вывел в героине легендарных «Трех мушкетеров».

Ну а тождество Ламотт – Гаше окончательно подтвердилось в 1987 году, когда французские и советские историки пришли к выводу, что провернувшая аферу с «ожерельем Марии-Антуанетты» графиня де Ламотт и нашедшая последний приют на заброшенном армянском кладбище в городке Старый Крым графиня де Гаше – это одна и та же женщина.

Добавлю от себя: не просто «женщина», а «огонь – женщина», и храни нас Господь от таких подальше.

23 августа исполнилось ровно 220 лет как в 1791 году газеты Лондона опубликовали сенсационную новость: известная авантюристка графиня де Ламотт, героиня скандального «дела об ожерелье Марии-Антуанетты» скоропостижно скончалась. Правда, версии ее кончины расходились: одни писали, что 35-летняя француженка выпала из окна, другие – что ее в проулке задавила карета. Однако когда любопытствующие отправились на кладбище Святой Марии в Лондоне, где, как сообщалось, должны были похоронить француженку, то могилы там не обнаружили.

А через 190 лет, в ноябре 1981 года во всесоюзном пионерлагере «Артек» вожатая рассказала пионерам (одним из которых был скромный автор этих строк) историю о «Белой Миледи», светящийся силуэт которой якобы появляется по ночам на укромных аллеях «Республики детства». Это ходит, утверждала она, привидение графини де Гаше – прототипа Миледи из «Трех мушкетеров», которая бежала из Франции в Россию и обосновалась на территории нынешнего Артека, в крохотном, сохранившемся и поныне домике.

По артековской легенде, лихая авантюристка подчинила себе местных контрабандистов и через её руки проходили огромные богатства. Она же проложила контрабандную тропу с побережья Чёрного моря через мыс Аю-Даг. В её домике, якобы, по ночам всегда горел свет, туда заходили подозрительные личности и не всегда выходили обратно.

читать дальше

А через 190 лет, в ноябре 1981 года во всесоюзном пионерлагере «Артек» вожатая рассказала пионерам (одним из которых был скромный автор этих строк) историю о «Белой Миледи», светящийся силуэт которой якобы появляется по ночам на укромных аллеях «Республики детства». Это ходит, утверждала она, привидение графини де Гаше – прототипа Миледи из «Трех мушкетеров», которая бежала из Франции в Россию и обосновалась на территории нынешнего Артека, в крохотном, сохранившемся и поныне домике.

По артековской легенде, лихая авантюристка подчинила себе местных контрабандистов и через её руки проходили огромные богатства. Она же проложила контрабандную тропу с побережья Чёрного моря через мыс Аю-Даг. В её домике, якобы, по ночам всегда горел свет, туда заходили подозрительные личности и не всегда выходили обратно.

читать дальше

В Артеке этот дом называют «Чертов Домик» или «Домик Миледи»

СПРАВКА: Жанна де Люз де Сен-Реми де Валуа (1756–1791 (?)) – авантюристка, выводившая своё происхождение от Анри де Сен-Реми, который считается внебрачным сыном короля Генриха II Валуа от связи с Николь де Савиньи.

Родилась в бедной семье, в юности была очень хороша собой. Это, в сочетании со слухами о её высоком происхождении, помогло Жанне в 1780 году удачно выйти замуж за офицера гвардии графа де Ламотта. Графиня де Ламотт была введена в высшее общество, стала любовницей кардинала Луи де Рогана и считалась близкой подругой королевы Марии-Антуанетты (впрочем, сама Мария-Антуанетта впоследствии утверждала, что не была с ней даже знакома). Участвовала также в предприятиях знаменитого Калиостро.

В течение двух лет, с 1784 по 1786, она заинтересовала собой всё европейское общество как героиня знаменитого «дела об ожерелье Марии-Антуанетты» («Ожерелье королевы» , стоимостью в астрономическую по тем временам сумму 1 миллион 600 тысяч ливров. Ей удалось тогда провернуть смелую и дерзкую аферу: украсть это баснословно дорогое алмазное ожерелье и подставить сразу двух высокопоставленных особ – королеву Франции Марию-Антуанетту и кардинала Рогана. Только через год «дело об ожерелье» было раскрыто: королеву и кардинала оправдали, а Жанну арестовали и публично заклеймили. Эта история нанесла огромный моральный ущерб французской монархии и через несколько лет Мирабо назовет ее «прологом Великой французской революции».

, стоимостью в астрономическую по тем временам сумму 1 миллион 600 тысяч ливров. Ей удалось тогда провернуть смелую и дерзкую аферу: украсть это баснословно дорогое алмазное ожерелье и подставить сразу двух высокопоставленных особ – королеву Франции Марию-Антуанетту и кардинала Рогана. Только через год «дело об ожерелье» было раскрыто: королеву и кардинала оправдали, а Жанну арестовали и публично заклеймили. Эта история нанесла огромный моральный ущерб французской монархии и через несколько лет Мирабо назовет ее «прологом Великой французской революции».

31 мая 1786 года состоялась гражданская казнь. Жанну вывели на эшафот в 5 утра, надеясь, что парижане еще спят, но народ не дремал и встретил заключенную криками поддержки, а в адрес монаршей четы понеслись ругательства. Жанна отбивалась от рук палача и тоже осыпала королеву проклятиями. Засвистел кнут, но и он не остановил Жанну. Когда палач попытался поднести к ее плечу раскаленное клеймо в виде буквы «V» (именно так тогда клеймили воровок, но если бы Жанна жила веком раньше, то это была бы лилия, как у Миледи) Жанна принялась так извиваться, что клеймо не удалось выжечь с первого раза и на следующий день процедуру пришлось повторить.

Ожерелье так и не нашли, а через несколько месяцев Жанне удалось подкупить охранника и сбежать из тюрьмы. Тайком она пробралась к мужу в Лондон, а когда узнала что французы требуют ее выдачи, написала скандальные мемуары о жизни королевской четы. Испуганная Мария-Антуанетта прислала из Парижа графиню Полиньяк, дабы та выкупила литературное творение Жанны. Ламотт согласилась отказаться от своего произведения за 200 тысяч ливров и деньги были ей выплачены.

Фальсифицировав свою смерть в Лондоне, она затем появлялась в разных странах, была вновь замешана в делах Калиостро, овдовела и снова вышла замуж, став графиней де Гаше. В 1812 году, перед самым вторжением Наполеона, появилась в России и за некие тайные услуги, оказанные российской дипломатии, в 56 лет приняла русское подданство. До 1824 года жила в Петербурге, где поддерживала знакомство со многими аристократическими семействами. В 1824 году император Александр I пригласил де Гаше во дворец, и после беседы с ней, выслал ее в Крым.

«Старушка среднего роста, довольно стройная. Лицо не то чтобы красивое, но умное и приятное украшалось живыми глазами», – так описывали современники необычную женщину, которая в 1824 году поселилась в скромном домике у подножия горы Аю-Даг. Но даже в преклонном возрасте спокойная жизнь ее не устраивала. Всего за пару лет ушлая старушка умудрилась подмять под себя всю местную контрабанду. В свободное от преступной деятельности время графиня всерьез увлекалась мистикой: к ней приезжали высокопоставленные любители оккультизма, именем французской «ведьмы» стали пугать детей – именно в эту пору за ее жилищем и закрепилось название «Чертов домик».

Постарев окончательно, графиня вдруг озаботилась спасением души, но и тут без приключений не обошлось. Вместо поста и молитвы она занялась обращением в христианство крымских татар. В их преданиях графиня де Гоше де Круа осталась в образе старухи с изборожденным морщинами лицом, юными глазами, верхом на лошади, с двумя пистолетами за поясом, с французским прононсом вдохновенно вещающей об Иисусе.

Осенью 1826 года графиня заболела. Ее служанка-армянка рассказала только о том, что, почувствовав себя плохо, графиня всю ночь перебирала и сжигала свои бумаги, и запретила после своей смерти раздевать ее и потребовала похоронить в том, в чем она была одета. Служанка плохо поняла госпожу и когда та умерла во время омовения заметила на теле своей хозяйки два ясных следа от клейма раскаленным железом. По решению местных властей, в связи с отсутствием католического священника, в мае 1826 года она была похоронена русским православным и армянским грегорианским священниками на армянском кладбище в Старом Крыму. Ее могильная плита на этом кладбище сохранилась до сих пор.

В течение двух лет, с 1784 по 1786, она заинтересовала собой всё европейское общество как героиня знаменитого «дела об ожерелье Марии-Антуанетты» («Ожерелье королевы»

, стоимостью в астрономическую по тем временам сумму 1 миллион 600 тысяч ливров. Ей удалось тогда провернуть смелую и дерзкую аферу: украсть это баснословно дорогое алмазное ожерелье и подставить сразу двух высокопоставленных особ – королеву Франции Марию-Антуанетту и кардинала Рогана. Только через год «дело об ожерелье» было раскрыто: королеву и кардинала оправдали, а Жанну арестовали и публично заклеймили. Эта история нанесла огромный моральный ущерб французской монархии и через несколько лет Мирабо назовет ее «прологом Великой французской революции».

, стоимостью в астрономическую по тем временам сумму 1 миллион 600 тысяч ливров. Ей удалось тогда провернуть смелую и дерзкую аферу: украсть это баснословно дорогое алмазное ожерелье и подставить сразу двух высокопоставленных особ – королеву Франции Марию-Антуанетту и кардинала Рогана. Только через год «дело об ожерелье» было раскрыто: королеву и кардинала оправдали, а Жанну арестовали и публично заклеймили. Эта история нанесла огромный моральный ущерб французской монархии и через несколько лет Мирабо назовет ее «прологом Великой французской революции». 31 мая 1786 года состоялась гражданская казнь. Жанну вывели на эшафот в 5 утра, надеясь, что парижане еще спят, но народ не дремал и встретил заключенную криками поддержки, а в адрес монаршей четы понеслись ругательства. Жанна отбивалась от рук палача и тоже осыпала королеву проклятиями. Засвистел кнут, но и он не остановил Жанну. Когда палач попытался поднести к ее плечу раскаленное клеймо в виде буквы «V» (именно так тогда клеймили воровок, но если бы Жанна жила веком раньше, то это была бы лилия, как у Миледи) Жанна принялась так извиваться, что клеймо не удалось выжечь с первого раза и на следующий день процедуру пришлось повторить.

Ожерелье так и не нашли, а через несколько месяцев Жанне удалось подкупить охранника и сбежать из тюрьмы. Тайком она пробралась к мужу в Лондон, а когда узнала что французы требуют ее выдачи, написала скандальные мемуары о жизни королевской четы. Испуганная Мария-Антуанетта прислала из Парижа графиню Полиньяк, дабы та выкупила литературное творение Жанны. Ламотт согласилась отказаться от своего произведения за 200 тысяч ливров и деньги были ей выплачены.

Фальсифицировав свою смерть в Лондоне, она затем появлялась в разных странах, была вновь замешана в делах Калиостро, овдовела и снова вышла замуж, став графиней де Гаше. В 1812 году, перед самым вторжением Наполеона, появилась в России и за некие тайные услуги, оказанные российской дипломатии, в 56 лет приняла русское подданство. До 1824 года жила в Петербурге, где поддерживала знакомство со многими аристократическими семействами. В 1824 году император Александр I пригласил де Гаше во дворец, и после беседы с ней, выслал ее в Крым.

«Старушка среднего роста, довольно стройная. Лицо не то чтобы красивое, но умное и приятное украшалось живыми глазами», – так описывали современники необычную женщину, которая в 1824 году поселилась в скромном домике у подножия горы Аю-Даг. Но даже в преклонном возрасте спокойная жизнь ее не устраивала. Всего за пару лет ушлая старушка умудрилась подмять под себя всю местную контрабанду. В свободное от преступной деятельности время графиня всерьез увлекалась мистикой: к ней приезжали высокопоставленные любители оккультизма, именем французской «ведьмы» стали пугать детей – именно в эту пору за ее жилищем и закрепилось название «Чертов домик».

Постарев окончательно, графиня вдруг озаботилась спасением души, но и тут без приключений не обошлось. Вместо поста и молитвы она занялась обращением в христианство крымских татар. В их преданиях графиня де Гоше де Круа осталась в образе старухи с изборожденным морщинами лицом, юными глазами, верхом на лошади, с двумя пистолетами за поясом, с французским прононсом вдохновенно вещающей об Иисусе.

Осенью 1826 года графиня заболела. Ее служанка-армянка рассказала только о том, что, почувствовав себя плохо, графиня всю ночь перебирала и сжигала свои бумаги, и запретила после своей смерти раздевать ее и потребовала похоронить в том, в чем она была одета. Служанка плохо поняла госпожу и когда та умерла во время омовения заметила на теле своей хозяйки два ясных следа от клейма раскаленным железом. По решению местных властей, в связи с отсутствием католического священника, в мае 1826 года она была похоронена русским православным и армянским грегорианским священниками на армянском кладбище в Старом Крыму. Ее могильная плита на этом кладбище сохранилась до сих пор.

Фрагмент могильной плиты графини де Гаше

…Прошло без малого двести лет. За это время графиню де Гаше то забывали, то вспоминали вновь но она постоянно жила в страшилках вожатых «Артека». Загадочную графиню еще долго величали в Крыму просто «Миледи» или «Белой Миледи», рассказывая (до конца не веря сами), что в далекой Франции король романистов Александр Дюма именно ее вывел в героине легендарных «Трех мушкетеров».

Ну а тождество Ламотт – Гаше окончательно подтвердилось в 1987 году, когда французские и советские историки пришли к выводу, что провернувшая аферу с «ожерельем Марии-Антуанетты» графиня де Ламотт и нашедшая последний приют на заброшенном армянском кладбище в городке Старый Крым графиня де Гаше – это одна и та же женщина.

Добавлю от себя: не просто «женщина», а «огонь – женщина», и храни нас Господь от таких подальше.

Оригинал взят у в post

Морские песни шанти

(sea shanties)

Слово "шанти" происходит, видимо, от французского "chanter" - петь.

В оригинале шанти пелись с сильным ударением на слове или слоге во время того, как моряки исполняли свою работу. Для определенных операций на море сформировались шанти определенного ритма, например - для поднятия якоря (что делалось путем хождения вокруг якорного ворота - кабестана), травления или выбирания канатов и т.д. Большая часть песен предполагала солиста-запевалу и ответ хором. Запевала пел куплет, а остальные подхватывали припев. Слова припева обычно совпадали с рывком или толчком. Шанти служили для отвлечения внимания и для синхронизации работы. Также в них моряки могли выразить свое мнение по тому или иному поводу в той форме, которая не повлечет наказания со стороны начальства.

Золотой век шанти – время парусных кораблей.

Заслушать песенку: (от Шано: эта вставка не перенеслась, но на странице, откуда тест взят, она работает. И в комментариях к этому посту можно найти ссылки на другие исполнения)

Виды шанти:

читать дальше

Статья в вики, кроме того: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%...

(sea shanties)

Слово "шанти" происходит, видимо, от французского "chanter" - петь.

В оригинале шанти пелись с сильным ударением на слове или слоге во время того, как моряки исполняли свою работу. Для определенных операций на море сформировались шанти определенного ритма, например - для поднятия якоря (что делалось путем хождения вокруг якорного ворота - кабестана), травления или выбирания канатов и т.д. Большая часть песен предполагала солиста-запевалу и ответ хором. Запевала пел куплет, а остальные подхватывали припев. Слова припева обычно совпадали с рывком или толчком. Шанти служили для отвлечения внимания и для синхронизации работы. Также в них моряки могли выразить свое мнение по тому или иному поводу в той форме, которая не повлечет наказания со стороны начальства.

Золотой век шанти – время парусных кораблей.

Виды шанти:

читать дальше

Статья в вики, кроме того: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%...

пятница, 21 октября 2011

Оригинал взят у в Ведьмины бутылки

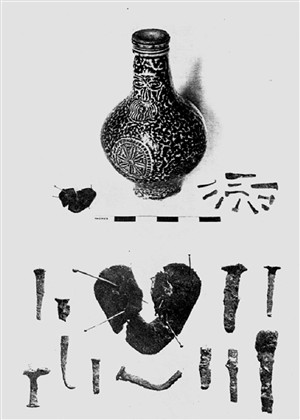

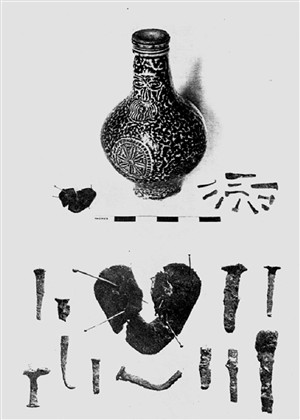

Одним из популярных оберегов от нечистой силы в 17 — 18м вв были так называемые «ведьмины бутылки».

Бутылку наполняли мочой пациента, в болезни которого подозревали ведьму, добавляли обрезки его волос и ногтей, приправляли получившуюся смесь гвоздями, затыкали пробкой и зарывали у порога или очага. При наличии такой бутылки, любая попытка сглазить обитателей дома доставила бы ведьме немыслимые мучения. Содержимое бутылки варьировалось в зависимости от местных суеверий или личных пристрастий ее изготовителя. В бутылке, найденной в саффолкском коттедже в 1860м году насчитали 200 булавок. В начале 20го века в магазине города Padstow (Корнуолл) обнаружили бутылку из-под рыбьего жира, замурованную в каминную трубу. Содержимое бутылки оказалось неприятнее даже прогорклого жира: внутри находилась прекрасно сохранившаяся человеческая моча, а пробка была истыкана 9ю булавками. В 2009 году, во время строительных работ в лондонском районе Гринвич, был обнаружен поистине уникальный керамический сосуд 17го века. С первого взгляда его можно принять за кувшин с вином, однако строители не стали его откупоривать и передали на лабораторный анализ. И правильно сделали, ведь находка оказалась самой настоящей «ведьминой бутылкой.»

читать дальше

Бутылку наполняли мочой пациента, в болезни которого подозревали ведьму, добавляли обрезки его волос и ногтей, приправляли получившуюся смесь гвоздями, затыкали пробкой и зарывали у порога или очага. При наличии такой бутылки, любая попытка сглазить обитателей дома доставила бы ведьме немыслимые мучения. Содержимое бутылки варьировалось в зависимости от местных суеверий или личных пристрастий ее изготовителя. В бутылке, найденной в саффолкском коттедже в 1860м году насчитали 200 булавок. В начале 20го века в магазине города Padstow (Корнуолл) обнаружили бутылку из-под рыбьего жира, замурованную в каминную трубу. Содержимое бутылки оказалось неприятнее даже прогорклого жира: внутри находилась прекрасно сохранившаяся человеческая моча, а пробка была истыкана 9ю булавками. В 2009 году, во время строительных работ в лондонском районе Гринвич, был обнаружен поистине уникальный керамический сосуд 17го века. С первого взгляда его можно принять за кувшин с вином, однако строители не стали его откупоривать и передали на лабораторный анализ. И правильно сделали, ведь находка оказалась самой настоящей «ведьминой бутылкой.»

читать дальше

четверг, 20 октября 2011

13.10.2011 в 18:15

Пишет Velvet Goldmine:12.10.2011 в 20:35

Пишет sariku:Вот ведь работа была у людей!..

Всегда было интересно откуда пошло выражение лизать зад, в значении: "продвижение по карьерной лестнице", и вот, вчера я узнала…

В эпоху Тюдоров, существовала весьма высокая и влиятельная должность: "хранитель королевского стула" (The Groom of the Stool (formally styled: "Groom of the King's Close Stool to King ххх")) ну или говоря проще: подтиратель королевской задницы. Да-да, он делал именно то что вы подумали! Тело короля считалось священным и абы кто не мог прикоснутся к королевским ягодицам - только чистокровные аристократы допускались до этой должности. Так что хранитель королевского стула обладал огромной властью, хотя и делал отвратительную работу.

Причем его Величество Генрих VIII обладал на редкость мерзким характером и приближаться к нему было чревато. За взлетом могло легко последовать падение, Генри Норрис, хранитель стула в середине 30х годов 16 века, был обвинен в пособничестве Анне Болейн и казнен.

Как же подтирали королевскую задницу?

читать дальше

URL записиВсегда было интересно откуда пошло выражение лизать зад, в значении: "продвижение по карьерной лестнице", и вот, вчера я узнала…

В эпоху Тюдоров, существовала весьма высокая и влиятельная должность: "хранитель королевского стула" (The Groom of the Stool (formally styled: "Groom of the King's Close Stool to King ххх")) ну или говоря проще: подтиратель королевской задницы. Да-да, он делал именно то что вы подумали! Тело короля считалось священным и абы кто не мог прикоснутся к королевским ягодицам - только чистокровные аристократы допускались до этой должности. Так что хранитель королевского стула обладал огромной властью, хотя и делал отвратительную работу.

Причем его Величество Генрих VIII обладал на редкость мерзким характером и приближаться к нему было чревато. За взлетом могло легко последовать падение, Генри Норрис, хранитель стула в середине 30х годов 16 века, был обвинен в пособничестве Анне Болейн и казнен.

Как же подтирали королевскую задницу?

читать дальше

Оригинал взят у в Миф национального государства

И другие потрясающие вещи в блестящей лекции византиниста Сергея Иванова про Константинополь.

Всех жителей [Константинополя], которые не были убиты [при взятии города турками] и не бежали из города в момент его штурма, - их султан всячески хотел оставить и способствовал тому, чтобы они остались. Он был заинтересован в их навыках, во-первых. А во-вторых, турок было мало, турецкое население было не урбанистическим, а сельским, ему же хотелось населить этот город, а город был огромный, гигантский, слабонаселенный, поэтому он много раз греческое население даже из Греции перевозил туда. Так что многие греки, которые впоследствии жили в Константинополе, были не константинопольцы – они были потомки византийцев, но не константинопольцы. Из 48 первых Великих Визирей только 7 было османами, а все остальные были православными, потому что они были образованными, знали языки, как-то понимали, как надо руководить империей, и верой и правдой служили султанам. Потому не надо переносить представления конца XIX века на Средние века. Султан был одинаково господином и своих православных подданных, они просто больше платили налога, и даже с этой точки зрения султаны не были заинтересованы в поголовном отуречивании своих православных подданных. Впоследствии же квартал Фанар – недаром там и сейчас такая концентрация византийских памятников – был самым богатым кварталом Константинополя. Там жили греки. Из них рекрутировались министры, дипломаты, переводчики и даже правители Валашского княжества, правившие от имени султана. Так называемые «фанариоты» брали себе звучные византийские фамилии (типа «Кантакузины» или «Комнины»), но на самом деле они все были, конечно, нуворишами, выскочками и не имели никакого отношения к византийскому прошлому.

Греческое население Константинополя было последним, которое хотело, вообще говоря, присоединиться к националистическому греческому движению. Это было полной трагедией, когда Греция получила независимость: естественно, тут же начались подозрения в адрес константинопольских греков (в XIX веке я имею в виду), тут же расправились с патриархом и т.д. Но сами фанариоты в высшей степени пренебрежительно относились к бедному греческому государству. Они составляли важную большую часть населения города. Город вообще был интернациональным, как была интернациональна и Османская империя. Там был огромный Армянский квартал, огромный Еврейский квартал и огромные греческие кварталы. Люди разных вер жили в большом уважении друг к другу. Великий Визирь всегда участвовал во всех христианских праздниках. Султан приходил посмотреть на то, как на Пасху христиане радуются. Османы ходили в монастырь Богородицы Живоносного Источника, просили христианскую Богородицу им помочь и т.д. и т.д. Они в основном жили бок о бок как добрые соседи.

Все ужасы начались, когда из Европы пришла национальная идея, когда появилась идея, что это национальная вещь: они не православные, они греки. Вот тогда уже начал раскручиваться этот маятник. А уже когда в январе 1919-го года в Стамбул вступали войска Антанты, вот тут греки их встречали с колокольным звоном и с половодьем греческих флагов. Казалось, что вот уже все, Стамбул погибнет сейчас, и будет столица нового греческого государства в Константинополе. Вот тогда ответная волна турецкого национализма, символом которого является Кемаль Ататюрк, смела весь греческий эллинизм, вот тогда наступил конец грекам. Это был уже XX век. Поэтому погром 1955-го года, который поставил последнюю точку в истории стамбульского эллинизма, - это просто уже действительно последний вздох. Но все это – развитие последних 150 лет, а до этого греки жили там и считали этот город своим, да и эту империю считали своей, потому что империя, вообще, всегда благосклонна к меньшинствам. Это миф национального государства приводит к резне.

Всех жителей [Константинополя], которые не были убиты [при взятии города турками] и не бежали из города в момент его штурма, - их султан всячески хотел оставить и способствовал тому, чтобы они остались. Он был заинтересован в их навыках, во-первых. А во-вторых, турок было мало, турецкое население было не урбанистическим, а сельским, ему же хотелось населить этот город, а город был огромный, гигантский, слабонаселенный, поэтому он много раз греческое население даже из Греции перевозил туда. Так что многие греки, которые впоследствии жили в Константинополе, были не константинопольцы – они были потомки византийцев, но не константинопольцы. Из 48 первых Великих Визирей только 7 было османами, а все остальные были православными, потому что они были образованными, знали языки, как-то понимали, как надо руководить империей, и верой и правдой служили султанам. Потому не надо переносить представления конца XIX века на Средние века. Султан был одинаково господином и своих православных подданных, они просто больше платили налога, и даже с этой точки зрения султаны не были заинтересованы в поголовном отуречивании своих православных подданных. Впоследствии же квартал Фанар – недаром там и сейчас такая концентрация византийских памятников – был самым богатым кварталом Константинополя. Там жили греки. Из них рекрутировались министры, дипломаты, переводчики и даже правители Валашского княжества, правившие от имени султана. Так называемые «фанариоты» брали себе звучные византийские фамилии (типа «Кантакузины» или «Комнины»), но на самом деле они все были, конечно, нуворишами, выскочками и не имели никакого отношения к византийскому прошлому.

Греческое население Константинополя было последним, которое хотело, вообще говоря, присоединиться к националистическому греческому движению. Это было полной трагедией, когда Греция получила независимость: естественно, тут же начались подозрения в адрес константинопольских греков (в XIX веке я имею в виду), тут же расправились с патриархом и т.д. Но сами фанариоты в высшей степени пренебрежительно относились к бедному греческому государству. Они составляли важную большую часть населения города. Город вообще был интернациональным, как была интернациональна и Османская империя. Там был огромный Армянский квартал, огромный Еврейский квартал и огромные греческие кварталы. Люди разных вер жили в большом уважении друг к другу. Великий Визирь всегда участвовал во всех христианских праздниках. Султан приходил посмотреть на то, как на Пасху христиане радуются. Османы ходили в монастырь Богородицы Живоносного Источника, просили христианскую Богородицу им помочь и т.д. и т.д. Они в основном жили бок о бок как добрые соседи.

Все ужасы начались, когда из Европы пришла национальная идея, когда появилась идея, что это национальная вещь: они не православные, они греки. Вот тогда уже начал раскручиваться этот маятник. А уже когда в январе 1919-го года в Стамбул вступали войска Антанты, вот тут греки их встречали с колокольным звоном и с половодьем греческих флагов. Казалось, что вот уже все, Стамбул погибнет сейчас, и будет столица нового греческого государства в Константинополе. Вот тогда ответная волна турецкого национализма, символом которого является Кемаль Ататюрк, смела весь греческий эллинизм, вот тогда наступил конец грекам. Это был уже XX век. Поэтому погром 1955-го года, который поставил последнюю точку в истории стамбульского эллинизма, - это просто уже действительно последний вздох. Но все это – развитие последних 150 лет, а до этого греки жили там и считали этот город своим, да и эту империю считали своей, потому что империя, вообще, всегда благосклонна к меньшинствам. Это миф национального государства приводит к резне.

Оригинал взят у в Стеклянные скалки

Уходя в плавание, английские моряки дарили женам и подругам стеклянные скалки. Этими скалками, из разноцветного стекла и с сентиментальными надписями, не раскатывали тесто, их хранили в качестве талисмана. Треснувшая скалка сообщала о кораблекрушении и грядущих бедствиях. По большей части, склянки были полыми, с пробкой на одном конце. В них можно было хранить чай или ром, но суеверные морячки наполняли их солью, уберегавшей от сглаза. В других стеклянных контейнерах прятали высушенную «рубашку», т.е. водную оболочку плода. Согласно поверьям, он уберегала моряка от смерти на воде.

Образцы скалок 19го века

читать дальше

Образцы скалок 19го века

читать дальше

среда, 19 октября 2011

вторник, 18 октября 2011

Оригинал взят у в В этот день в 1867 году Аляска окончательно перестала быть русской

В этот день в 1867 году на Аляске был спущен русский флаг.

Вообще с историей продажи Аляски связано несколько интересных версий:

- Ее невозможно было защитить. Не проходит - во время Крымской войны Британия сама обратилась к нам с просьбой о нейтралитете североамериканских владений (Канада-Аляска), видимо опасаясь союза САСШ и России

- САСШ спали и видели, как бы оттяпать у нас Аляску. Не проходит, после покупки ее называли не иначе, как "морозильник Сьюарда" и передали под управление военному ведомству.

- Это своеобразная плата за базирование наших крейсерских эскадр во время польского кризиса 1863 года. Из североамериканских портов крейсера могли непосредственно угрожать британским коммуникациям, в случае войны с Западом. Считают, что именно это удержало Британию от вмешательства, несмотря на безвольную позицию Горчакова. Сюда же байка о том, что деньги в Россию так и не доплыли - так их и не должно было быть!

В принципе жалко, конечно, но учитывая слабое развитие Дальнего Востока вообще (вплоть до 30-х годов, когда региона коснулась индустриализация) будущее Аляски не представлялось радужным в свете предстоящей русско-японской войны, революции, гражданской войны (создать там "Остров Крым"?) и интервенции. Хотя, безусловно, неразвитость каких-то территорий - не аргумент в пользу того, чтобы от них отказываться!

А вот пассивность Александра I в гавайском вопросе - упущение гораздо более серьезное - такой оплот посреди Тихого океана дорогого стоит!

В этот день в 1867 году на Аляске был спущен русский флаг.

Вообще с историей продажи Аляски связано несколько интересных версий:

- Ее невозможно было защитить. Не проходит - во время Крымской войны Британия сама обратилась к нам с просьбой о нейтралитете североамериканских владений (Канада-Аляска), видимо опасаясь союза САСШ и России

- САСШ спали и видели, как бы оттяпать у нас Аляску. Не проходит, после покупки ее называли не иначе, как "морозильник Сьюарда" и передали под управление военному ведомству.

- Это своеобразная плата за базирование наших крейсерских эскадр во время польского кризиса 1863 года. Из североамериканских портов крейсера могли непосредственно угрожать британским коммуникациям, в случае войны с Западом. Считают, что именно это удержало Британию от вмешательства, несмотря на безвольную позицию Горчакова. Сюда же байка о том, что деньги в Россию так и не доплыли - так их и не должно было быть!

В принципе жалко, конечно, но учитывая слабое развитие Дальнего Востока вообще (вплоть до 30-х годов, когда региона коснулась индустриализация) будущее Аляски не представлялось радужным в свете предстоящей русско-японской войны, революции, гражданской войны (создать там "Остров Крым"?) и интервенции. Хотя, безусловно, неразвитость каких-то территорий - не аргумент в пользу того, чтобы от них отказываться!

А вот пассивность Александра I в гавайском вопросе - упущение гораздо более серьезное - такой оплот посреди Тихого океана дорогого стоит!

Англоязычный сайт о средневековых именах heraldry.sca.org/heraldry/laurel/names.html

Здесь оглавление, переведенное гуглопереводчиком, просто для показать

читать дальше

Здесь оглавление, переведенное гуглопереводчиком, просто для показать

читать дальше

понедельник, 17 октября 2011

Оригинал взят у в Механические музыкальные инструменты

Механические инструменты известны еще с 16 века, однако, в России появились только в конце 19 - начале 20 века. Механические музыкальные инструменты - приборы, исполняющие музыкальные пьесы при помощи исключительно механических средств (вращение рукоятки, завод пружины), и, следовательно, не требующие от играющего музыкальных познаний.

Полифон - звуковоспроизводящая машина, которая является чем-то средним между музыкальной шкатулкой и патефоном.

По способу приведения в движение различают: инструменты с часовым механизмом - пружиной или гирей (музыкальные часы, музыкальные табакерки) и инструменты с рукояткой для вращения (шарманки)

читать дальше

Полифон - звуковоспроизводящая машина, которая является чем-то средним между музыкальной шкатулкой и патефоном.

По способу приведения в движение различают: инструменты с часовым механизмом - пружиной или гирей (музыкальные часы, музыкальные табакерки) и инструменты с рукояткой для вращения (шарманки)

читать дальше

воскресенье, 16 октября 2011

Оригинал взят у в Восстановлен геном черной смерти

В 1330-1353 годах по Евразии прокатилась крупнейшая эпидемия чумы за всю историю человечества - так называемая черная смерть. Она унесла более 50 миллионов жизней, что составляло от 20 до 60% всего населения пораженных территорий. Это была не первая и не последняя эпидемия чумы (последняя случилась в Манчжурии в 1910-1911 годах), но все другие эпидемии были гораздо менее масштабны, они ограничивались сравнительно небольшими территориями. До последнего времени было непонятно, почему черная смерть стала исключением. То ли штамм чумы, вызвавший эту эпидемию, был намного опаснее своих родственников, то ли сыграли роль социально-демографические факторы - плотность населения и интенсивность торговли впервые достигли уровня, достаточного для распространения инфекций по всему миру, а технология борьбы с эпидемиями с помощью карантинных мер еще не была отработана.

Недавно 16 ученых из Канады, Германии и США (в состав группы входили антропологи, генетики, врачи-инфекционисты, один археолог и один математик) прояснили этот вопрос. Они исследовали останки жителей Лондона, погибших от чумы в 1348-1350 годах, выделили из этих останков ДНК чумной бактерии и на 99% восстановили геном того штамма чумы. Оказалось, чума как чума, от современной версии не отличается ничем, кроме нескольких явно незначимых мутаций. Таким образом, причиной "успеха" черной смерти стала не необычно высокая вирулентность того штамма чумы, а неадекватная реакция на эпидемию местных властей - никакие карантинные меры не принимались, и чума невозбранно распространилась по всей Евразии.

Краткий пересказ по-русски можно прочитать здесь. На фото очумелые английские скелеты, из которых извлекли останки возбудителей черной смерти.

В 1330-1353 годах по Евразии прокатилась крупнейшая эпидемия чумы за всю историю человечества - так называемая черная смерть. Она унесла более 50 миллионов жизней, что составляло от 20 до 60% всего населения пораженных территорий. Это была не первая и не последняя эпидемия чумы (последняя случилась в Манчжурии в 1910-1911 годах), но все другие эпидемии были гораздо менее масштабны, они ограничивались сравнительно небольшими территориями. До последнего времени было непонятно, почему черная смерть стала исключением. То ли штамм чумы, вызвавший эту эпидемию, был намного опаснее своих родственников, то ли сыграли роль социально-демографические факторы - плотность населения и интенсивность торговли впервые достигли уровня, достаточного для распространения инфекций по всему миру, а технология борьбы с эпидемиями с помощью карантинных мер еще не была отработана.

Недавно 16 ученых из Канады, Германии и США (в состав группы входили антропологи, генетики, врачи-инфекционисты, один археолог и один математик) прояснили этот вопрос. Они исследовали останки жителей Лондона, погибших от чумы в 1348-1350 годах, выделили из этих останков ДНК чумной бактерии и на 99% восстановили геном того штамма чумы. Оказалось, чума как чума, от современной версии не отличается ничем, кроме нескольких явно незначимых мутаций. Таким образом, причиной "успеха" черной смерти стала не необычно высокая вирулентность того штамма чумы, а неадекватная реакция на эпидемию местных властей - никакие карантинные меры не принимались, и чума невозбранно распространилась по всей Евразии.

Краткий пересказ по-русски можно прочитать здесь. На фото очумелые английские скелеты, из которых извлекли останки возбудителей черной смерти.

суббота, 15 октября 2011

Оригинал взят у в Правдивая история барона Мюнхгаузена

Барон Мюнхгаузен – находчивый выдумщик – всем нам знаком еще с детства. Но у книжного героя был прототип – настоящий барон Мюнхгаузен. История рода Мюнхгаузенов идет из 12 века – именно в это время род основал рыцарь Хейно, принимавший участие в крестовом походе, которым руководил император Фридрих Барбаросса. Все потомки рыцаря воевали и погибали. А один из них уцелел, поскольку был монахом. Именно он дал роду новое имя – Мюнхгаузен, что означает «дом монаха». С тех пор на фамильном гербе рода Мюнхгаузенов присутствует монах с книгой и посохом.

читать дальше

читать дальше

пятница, 14 октября 2011

англоязычный сайт "Викторианский Лондон" www.victorianlondon.org/

www.costumes.org/history/100pages/victlinks.htm - викторианские костюмы и прочий быт

www.victoriana.com - викторианский стиль жизни

А вот здесь www.lowry.ru/15/4/3/ находится книга "Денди" - на русском, только, к сожалению, без имени автора.

www.costumes.org/history/100pages/victlinks.htm - викторианские костюмы и прочий быт

www.victoriana.com - викторианский стиль жизни

А вот здесь www.lowry.ru/15/4/3/ находится книга "Денди" - на русском, только, к сожалению, без имени автора.

Андрей Балабуха в книге "Когда врут учебники истории" о предшественниках Фоменко:

читать дальше

Текст не выверен, оттого несколько странная орфография)

читать дальше

Текст не выверен, оттого несколько странная орфография)

Оригинал взят у в гистомемы

1. Собственноручно перепечатана с одной популяризаторской открытки:

2. То же самое, но с небольшими вариациями:

читать дальше

Давеча на занятии по английскому языку был задан вопрос: "А как Плантагенеты относятся к Ганноверам?"

читать дальшеОдин из них, в переводе на русский, звучал примерно следующим образом: "А как их всех запомнить-то? Это же ужас".

В связи с чем вспомнились две популярные английские детские считалочки.

читать дальшеОдин из них, в переводе на русский, звучал примерно следующим образом: "А как их всех запомнить-то? Это же ужас".

В связи с чем вспомнились две популярные английские детские считалочки.

1. Собственноручно перепечатана с одной популяризаторской открытки:

Willie, Willie, Harry, Steve,

Harry, Dick, John, Harry Three,

Edward One, Two, Three, Dick Two,

Henry Four, Five, Six, then who?

Edward Four, Five, Dick the Bad,

Harrys twain and Ned, the lad.

Mary, Lizzie, James, the Vain,

Charlie, Charlie, James again.

William and Mary, Anne o'Gloria,

Four Georges, William and Victoria.

Edward Seven, Georgie Five,

Edward, George and Liz (alive).

Harry, Dick, John, Harry Three,

Edward One, Two, Three, Dick Two,

Henry Four, Five, Six, then who?

Edward Four, Five, Dick the Bad,

Harrys twain and Ned, the lad.

Mary, Lizzie, James, the Vain,

Charlie, Charlie, James again.

William and Mary, Anne o'Gloria,

Four Georges, William and Victoria.

Edward Seven, Georgie Five,

Edward, George and Liz (alive).

2. То же самое, но с небольшими вариациями:

Willy, Willy, Harry, Ste,

Harry, Dick, John, Harry three,

One, two, three Neds, Richard two,

Henries four, five, six – then who?

Edwards four, five, Dick the bad,

Harries twain and Ned the lad,

Mary, Bessie, James the vain,

Charlie, Charlie, James again,

William & Mary, Anna Gloria,

Four Georges, William and Victoria,

Edward, George, then Ned the eighth

quickly goes and abdicat’th,

leaving George, then Liz the second,

and with Charlie next it’s reckoned.

That’s the way our monarchs lie

since Harold got it in the eye!

PS. Sorry, Lady Jane Grey – you got the chop!

Harry, Dick, John, Harry three,

One, two, three Neds, Richard two,

Henries four, five, six – then who?

Edwards four, five, Dick the bad,

Harries twain and Ned the lad,

Mary, Bessie, James the vain,

Charlie, Charlie, James again,

William & Mary, Anna Gloria,

Four Georges, William and Victoria,

Edward, George, then Ned the eighth

quickly goes and abdicat’th,

leaving George, then Liz the second,

and with Charlie next it’s reckoned.

That’s the way our monarchs lie

since Harold got it in the eye!

PS. Sorry, Lady Jane Grey – you got the chop!

читать дальше

четверг, 13 октября 2011

Халлиард шанти: такие шанти пелись на поднятие или спуск парусов. Паруса, висящие на деревянных поперечных перекладинах (реях) назывались yard. Состоящие из дерева и ткани, паруса могли весить от 1000 до 2500 фунтов. Чтобы корабль мог выйти в море, кому-то из экипажа необходимо было взобраться по такелажу наверх и освободить паруса. На палубе команда держала веревку, называющуюся фал (halyard, от haul + yard, поднимать + парус).Во время куплета команда отдыхала, и тянула во время припева. В зависимости от веса паруса команда могла делать от одного (при тяжелой работе) до трех (при более легкой) рывков на припев.

Халлиард шанти: такие шанти пелись на поднятие или спуск парусов. Паруса, висящие на деревянных поперечных перекладинах (реях) назывались yard. Состоящие из дерева и ткани, паруса могли весить от 1000 до 2500 фунтов. Чтобы корабль мог выйти в море, кому-то из экипажа необходимо было взобраться по такелажу наверх и освободить паруса. На палубе команда держала веревку, называющуюся фал (halyard, от haul + yard, поднимать + парус).Во время куплета команда отдыхала, и тянула во время припева. В зависимости от веса паруса команда могла делать от одного (при тяжелой работе) до трех (при более легкой) рывков на припев.

Морские песни, которые в ходу на торговых кораблях, бывают двух видов. Первый – это рабочие песни или шанти, которые поются для облегчения выполнения определенных заданий. Также есть морские баллады или моряцкие народные песни, которые поются в море во время второй полувахты, в порту ночью, после ужина. На суше, где нет таких условий, ничего похожего на эти песни не существует. В море, где в них всегда есть необходимость, морские песни бывают всех национальностей, но думается, что наиболее часто они встречаются на американских, а реже всего на французских кораблях. Самую красивую шанти, которую я когда либо слышал, пела норвежская команда. Также я слышал две весьма красивых греческих шанти, и, говорят, что у русских есть, по крайней мере, одна, такая же красивая, как и наши. Но в этой статье я ограничусь теми, что поются на борту торговых кораблей этих (Британских) островов.

Морские песни, которые в ходу на торговых кораблях, бывают двух видов. Первый – это рабочие песни или шанти, которые поются для облегчения выполнения определенных заданий. Также есть морские баллады или моряцкие народные песни, которые поются в море во время второй полувахты, в порту ночью, после ужина. На суше, где нет таких условий, ничего похожего на эти песни не существует. В море, где в них всегда есть необходимость, морские песни бывают всех национальностей, но думается, что наиболее часто они встречаются на американских, а реже всего на французских кораблях. Самую красивую шанти, которую я когда либо слышал, пела норвежская команда. Также я слышал две весьма красивых греческих шанти, и, говорят, что у русских есть, по крайней мере, одна, такая же красивая, как и наши. Но в этой статье я ограничусь теми, что поются на борту торговых кораблей этих (Британских) островов. Моряки редко работают за кабестаном, разве что если входят в порт или уходят из порта, или если случается работа большей, чем обычно, сложности. В море, после плохой погоды, когда ярко светит солнце, быстро бегут облака и набегающее зеленое море сверкает, вдруг оказывается, что топсель вдруг стал слишком для моряков тяжел. Паруса висят на реях, полощутся и хлопают, снасти колышутся и стукают, зеленое море вздымается и бежит, as the watch tallies on to the halliards. Палуба мокра и скользка, а водяная пыль, словно белый огонь, всё летит над поручнями. Лебедки отпущены (the turns are cast off) и руки начинают раскачиваться на канате.

Моряки редко работают за кабестаном, разве что если входят в порт или уходят из порта, или если случается работа большей, чем обычно, сложности. В море, после плохой погоды, когда ярко светит солнце, быстро бегут облака и набегающее зеленое море сверкает, вдруг оказывается, что топсель вдруг стал слишком для моряков тяжел. Паруса висят на реях, полощутся и хлопают, снасти колышутся и стукают, зеленое море вздымается и бежит, as the watch tallies on to the halliards. Палуба мокра и скользка, а водяная пыль, словно белый огонь, всё летит над поручнями. Лебедки отпущены (the turns are cast off) и руки начинают раскачиваться на канате. Халлиард шанти, как и кэпстэн шанти, все имеют повторяющуюся соло часть, за которой идет припев. В кэпстэн шанти второй припев обычно длиннее, чем первый. В халлиард шанти оба припева одинаковой длины. Эти шанти можно услышать гораздо чаще, чем какие-либо другие, потому что работа, для которой они подходят, случается весьма часто. Есть пословица, в которой говорится, что "одна песня может заменить десятерых человек". Странно, как это песня может давать такой впечатляющий результат, но никто из тех, кто когда-нибудь был в море, не может отрицать, что она вдохновляет и помогает делать такую работу, которая, казалось бы, за пределами человеческих сил. День за днем, в холоде Мыса Горн, на мокрой палубе, посреди вздымающегося к мрачному небу моря уставшие люди собираются у фалов, чтобы поднять паруса после шторма. Натягиваются заледеневшие веревки, паруса хлопают наверху, и под стук рей и полоскание парусов начинается монотонное пение. Команда тяжело подается назад, но рею как будто заело и бейфут не идет вверх ни на дюйм. Потом какой-то старик, в сверкающей от воды робе, жуя табак, начинает выкрикивать свою бессмыслицу:

Халлиард шанти, как и кэпстэн шанти, все имеют повторяющуюся соло часть, за которой идет припев. В кэпстэн шанти второй припев обычно длиннее, чем первый. В халлиард шанти оба припева одинаковой длины. Эти шанти можно услышать гораздо чаще, чем какие-либо другие, потому что работа, для которой они подходят, случается весьма часто. Есть пословица, в которой говорится, что "одна песня может заменить десятерых человек". Странно, как это песня может давать такой впечатляющий результат, но никто из тех, кто когда-нибудь был в море, не может отрицать, что она вдохновляет и помогает делать такую работу, которая, казалось бы, за пределами человеческих сил. День за днем, в холоде Мыса Горн, на мокрой палубе, посреди вздымающегося к мрачному небу моря уставшие люди собираются у фалов, чтобы поднять паруса после шторма. Натягиваются заледеневшие веревки, паруса хлопают наверху, и под стук рей и полоскание парусов начинается монотонное пение. Команда тяжело подается назад, но рею как будто заело и бейфут не идет вверх ни на дюйм. Потом какой-то старик, в сверкающей от воды робе, жуя табак, начинает выкрикивать свою бессмыслицу: Примерно 10 лет назад это был самый популярный вид шанти, но мода меняется и, скорее всего, они уже уступили место другим. В моряцком репертуаре много шанти, которые услышишь не часто. Люди устают от старых слов и музыки и работают под них уже с неохотой. Хорошо известная "Whisky, Johnny," от частого употребления всем надоела. Старые песни уходят, а на их место приходят новые, или так тоже может быть, старые песни снова приобретают популярность. Я знал голландского моряка, который проводил свое свободное время, сочиняя шанти. Одна, наполовину законченная, была предметом его особой гордости. С тех пор, как я его знал, он, может быть, ее довел до ума и это может быть всем теперь известная "From Callao to Rio, by the west." Это не в полном смысле шанти, но очень интересная мелодия. Вот она:

Примерно 10 лет назад это был самый популярный вид шанти, но мода меняется и, скорее всего, они уже уступили место другим. В моряцком репертуаре много шанти, которые услышишь не часто. Люди устают от старых слов и музыки и работают под них уже с неохотой. Хорошо известная "Whisky, Johnny," от частого употребления всем надоела. Старые песни уходят, а на их место приходят новые, или так тоже может быть, старые песни снова приобретают популярность. Я знал голландского моряка, который проводил свое свободное время, сочиняя шанти. Одна, наполовину законченная, была предметом его особой гордости. С тех пор, как я его знал, он, может быть, ее довел до ума и это может быть всем теперь известная "From Callao to Rio, by the west." Это не в полном смысле шанти, но очень интересная мелодия. Вот она: В песне поется о достоинствах виски и его воздействии на поющего и его родственников. Затем в песне рассказывается про рыбака, трех живых лобстеров и леди, но слова вряд ли стоит здесь приводить, есть еще другие причины, по которым их не стоит печатать. Еще одна отличная халлиард шанти, популярная среди моряков - "Blow, Bullies, Blow." Хороший шантимен, когда поет эту песню, часто ухитряется сострить в адрес офицеров корабля, языком настолько прямым, насколько возможно. Если того или кого-то из команды не любят, то куплет поется с большим удовольствием so that it may reach aft, amid the jeers of the singers.

В песне поется о достоинствах виски и его воздействии на поющего и его родственников. Затем в песне рассказывается про рыбака, трех живых лобстеров и леди, но слова вряд ли стоит здесь приводить, есть еще другие причины, по которым их не стоит печатать. Еще одна отличная халлиард шанти, популярная среди моряков - "Blow, Bullies, Blow." Хороший шантимен, когда поет эту песню, часто ухитряется сострить в адрес офицеров корабля, языком настолько прямым, насколько возможно. Если того или кого-то из команды не любят, то куплет поется с большим удовольствием so that it may reach aft, amid the jeers of the singers.

Бегущий куплет услышишь не так уж и часто, потому что на парусные корабли набирается такой экипаж, что трудно ожидать, что работы на нем будут делаться быстро. Этот куплет поется иногда, когда корабль в хорошую погоду меняет галс. Команда собирается на главной палубе, и бегин-брасы поют его, в то время как рея раскачивается под выкрики "Crossjack yard," и "Main topsail haul." Реи летят вверх и с грохотом заходят на место в lee shrouds. Команда бежит с брасом и поет на бегу:

Бегущий куплет услышишь не так уж и часто, потому что на парусные корабли набирается такой экипаж, что трудно ожидать, что работы на нем будут делаться быстро. Этот куплет поется иногда, когда корабль в хорошую погоду меняет галс. Команда собирается на главной палубе, и бегин-брасы поют его, в то время как рея раскачивается под выкрики "Crossjack yard," и "Main topsail haul." Реи летят вверх и с грохотом заходят на место в lee shrouds. Команда бежит с брасом и поет на бегу:

Когда я был в Вестпорте, в экипаже одного из кораблей, стоящих на якоре, образовалась группа, они играли по ночам, на полубаке. У них был барабан, сделанный из пустого бочонка для муки, с парусиной натянутой с обеих сторон. Также у них были несколько треугольников, сделанных из инструментов для сращивания канатов. Несколько человек играли на мисках или кружках. У некоторых были варганы или аккордеоны. У одного была скрипка. Также у них был обычный мелодеон, который они купили в складчину за свои гроши. Ночь за ночью, когда в темноте рев тихоокеанского прибоя делался более осязаемым, экипаж собирался под звездами играть музыку. Одной из их наиболее популярных произведений была сентиментальная песенка, на грустный мотив. В ней не было припева, в полном смысле этого слова, но экипаж повторял каждую строфу за запевалой. Общий эффект был неожиданно красивым; когда команда пела, музыка летела, звеня, над заливом под аккомпанемент прибоя и плеск воды, и обычные слова становились возвышенными, а незатейливая мелодия прекрасной.

Когда я был в Вестпорте, в экипаже одного из кораблей, стоящих на якоре, образовалась группа, они играли по ночам, на полубаке. У них был барабан, сделанный из пустого бочонка для муки, с парусиной натянутой с обеих сторон. Также у них были несколько треугольников, сделанных из инструментов для сращивания канатов. Несколько человек играли на мисках или кружках. У некоторых были варганы или аккордеоны. У одного была скрипка. Также у них был обычный мелодеон, который они купили в складчину за свои гроши. Ночь за ночью, когда в темноте рев тихоокеанского прибоя делался более осязаемым, экипаж собирался под звездами играть музыку. Одной из их наиболее популярных произведений была сентиментальная песенка, на грустный мотив. В ней не было припева, в полном смысле этого слова, но экипаж повторял каждую строфу за запевалой. Общий эффект был неожиданно красивым; когда команда пела, музыка летела, звеня, над заливом под аккомпанемент прибоя и плеск воды, и обычные слова становились возвышенными, а незатейливая мелодия прекрасной.