По современным меркам, салон АНТ-9 выглядел очень скромно и вмещал всего девять пассажиров. Вопреки новомодной западной тенденции, стюарда на самолете не было, на его массе и габаритах решили сэкономить. Зато в хвосте уже был туалет. Впервые увидев его, Громов скорбно произнес: "из авиации ушла романтика...".

Оригинал взят у в Наши крылья - крокодильи

Ровно 88 лет назад, 5 мая 1929 года впервые взлетел единственный в довоенные годы крупносерийный советский авиалайнер АНТ-9 (ПС-9). С 1930 по 1935 год было выпущено 100 таких машин, ставших первыми "рабочими лошадками" Аэрофлота. Они обслуживали многие маршруты, но больше всего их летало в Сибири и Средней Азии. И кстати, с этим же самолетом связан первый в СССР случай воздушного терроризма. В 1938 году вооруженный пассажир, взяв экипаж в заложники, заставил его перелететь границу и совершить посадку в Иране. Машину иранцы вернули, а дальнейшая судьба угонщика мне неизвестна.

читать дальше

Оригинал взят у в Наши крылья - крокодильи

Ровно 88 лет назад, 5 мая 1929 года впервые взлетел единственный в довоенные годы крупносерийный советский авиалайнер АНТ-9 (ПС-9). С 1930 по 1935 год было выпущено 100 таких машин, ставших первыми "рабочими лошадками" Аэрофлота. Они обслуживали многие маршруты, но больше всего их летало в Сибири и Средней Азии. И кстати, с этим же самолетом связан первый в СССР случай воздушного терроризма. В 1938 году вооруженный пассажир, взяв экипаж в заложники, заставил его перелететь границу и совершить посадку в Иране. Машину иранцы вернули, а дальнейшая судьба угонщика мне неизвестна.

читать дальше

пятница, 05 мая 2017

Оригинал взят у в Как путешествуют состоятельные люди

Пока у нас вводили в эксплуатацию (и то – не везде) Ласточки да Стрижи, усиленно их пиаря в блогах ЖЖ, японцы поставил на рельсы вот такое чудо. Это поезд 21 века. Посмотрите, что современный сервис может предложить людям.

читать дальше

Пока у нас вводили в эксплуатацию (и то – не везде) Ласточки да Стрижи, усиленно их пиаря в блогах ЖЖ, японцы поставил на рельсы вот такое чудо. Это поезд 21 века. Посмотрите, что современный сервис может предложить людям.

читать дальше

— Как вас зовут?

— Фон Сидоров.

— Как так? "Фон" – это же немецкий титул!

— Родители хотели назвать "Трифон", а тут цифры в именах запретили.

— Фон Сидоров.

— Как так? "Фон" – это же немецкий титул!

— Родители хотели назвать "Трифон", а тут цифры в именах запретили.

05.05.2017 в 01:31

Пишет Ingris:Нацизм - он на крови детей...URL записи

Пишет My Precious: Баварское бы, блядь, пили? Ну, кто-то бы может и пил...

Оригинал взят в Красный БерегКрасный Берег, что в 21 километре на северо-запад от Жлобина (Гомельская область).

Вот посетителей «встречает» тоненькая, хрупкая бронзовая девочка-подросток с поднятыми над головой скрещивающимися руками. Подчеркнуто длинные (будто недетские) пальцы широко разведены. Она как бы защищается от некоего неотвратимого ужаса, но уже осознает, что нет даже мизерной надежды на спасение, ибо она, на которой лишь простенькое платьице, уже в самой гуще беды. Это впечатление усиливает и остроскулый ее лик: голова приопущена, а глаза глядят мимо всех — в край квадрата из красного щебня, в котором стоит ребенок. Этот взгляд — как укор: вы меня не защитили, никто, ни один…

Здесь, в Красном Береге, был апробирован новый — «научный» — метод забора крови. Детей подвешивали под мышки, сжимали грудь. Для того чтобы кровь не сворачивалась, делали специальный укол. Кожа на ступнях отрезалась — или в них делались глубокие надрезы. Вся кровь стекала в герметичные ванночки. Тела ребятишек увозили и сжигали.

Только на территории Беларуси было 14 детских концлагерей, где у ребятишек выкачивали кровь для раненых солдат вермахта.

Один из гитлеровских детских «кровозаборных» концлагерей и располагался в Красном Береге. Непосредственно на этом месте был создан мемориал.

читать дальше

URL записи

04.05.2017 в 22:03

Пишет Sindani:URL записи03.05.2017 в 16:29Пишет Даумантас:

на заметкуURL записи

К недавней инфографике об уровне агрессивности человеческой популяции на фоне остального животного мира.

<...> согласно некоторым авторитетным данным, в примитивных сообществах охотников и собирателей смертность от вооруженных столкновений достигала 14%. Это можно сравнить с потерями СССР в Великой отечественной войне (население в 1939 году – 168,5 млн. чел., около 23 млн чел. – потери в ходе войны, итого 13,7%), только для наших предков такой непрекращающейся войной была обыденная жизнь. На единицу времени общее число жертв было, конечно, меньше, но исключительно за счет того, что людей на планете было немного – для отдельного индивидуума же шанс погибнуть насильственной смертью был такой же, как для нашего соотечественника в Великую Отечественную.

Лоуренс Кили в книге «Война до цивилизации» приводит более шокирующие цифры – он утверждает, что военные потери составляли до 60% в структуре смертности населения каменного века. Кили отмечает наличие и мирных первобытных обществ, но считает их исключениями – 90-95% первобытных обществ вели войны. В других исследованиях цифры бывают скромнее, но тоже впечатляют.

Точно неизвестно, как происходили конфликты в каменном веке, но ближайшей моделью таких конфликтов могут являться таковые в исторический период среди примитивных обществ Амазонии, Австралии, Папуа Новой Гвинеи. Итоги межплеменной вражды в таких сообществах решаются в набегах и неожиданных ударах по поселениям противника с резней сконцентрированного в них населения, а также вероломных (по современным меркам) нападений из засад. Классические же битвы "по правилам" устраиваются больше в качестве ритуала – в случае обоюдного стремления сторон к разрешению конфликта – и потери в них невелики: противники в них постоянно находятся в поле зрения друг друга, а их отношения крайне ритуализированы. Так вот B. Warner дает следующую статистику потерь в войнах между австралийцами: за определенный период времени 35 человек погибли во время больших набегов, 27 в небольших набегах, 29 в побоищах с использованием засад, 3 – в обыкновенных битвах "стенка на стенку" и 2 – во время поединков. Всего же за 20 лет наблюдений за племенем во всех видах военных конфликтов погибло около 30% первоначального населения.

У индейцев черноногих во время войн 1805 и 1858 гг. потери были 50% и 30% всех мужчин племени соответственно. У индейцев янамото в Южной Америке 15% взрослого населения погибает насильственной смертью. – 24% мужчин и 7% женщин. Шаньон, живший среди них, писал: "деревня, в которой я остановился, подвергалась нападениям почти десятка разных групп. В течение 15 месяцев, пока я проводил исследование, на нее нападали 25 раз". В новогвинейском племени дани насильственно погибают 28,5% мужчин и 2,4% женщин. В племени эуга - 34,8% мужчин. Живший среди них антрополог насчитал за 50 лет 34 войны. У индейцев ваорани в Эквадорской Амазонии около 60% взрослых умирали насильственной смертью в течение нескольких поколений – с момента начала их изучения.

Примерно то же самое было в каменном веке. В индейском могильнике Мэдисонвилль Охайо, 22% найденных черепов имели раны, а 8% были пробиты. В индейском же могильнике в Иллинойсе насильственной смертью погибли 8 % погребенных. Около 40% мужчин, женщин и детей, найденных в могильнике времен палеолита Джебель Сахаба в Египетской Нубии, умерли от ранений, часты следы от ударов наконечников копий или стрел. Из обследованных черепов ямно-полтавкинской культуры (3 тыс. до н.э.) 31% несут на себе травматические повреждения, многие из которых были смертельными. В некоторых случаях отмечается прижизненный слом носовых костей, полученный, вероятно, в рукопашном столкновении. И это всё только то, что можно зафиксировать по костным останкам – смертельные ранения мягких тканей, не оставившие следов на доставшихся археологам костях, попросту не могли быть учтены. В других местах в том же духе». #

И о природе и причинах формирования агрессивных человеческих сообществ:

«Вид «хомо сапиенс» действительно развивался по пути усиления воинственности. Но это касается его древнего пласта (от 400 до 20 тыс. лет до н.э.). У современного подвида Homo sapiens recens, существующего последние десять тысяч лет, пошел быстрый отбор на снижение агрессии и усиление альтруизма. Это помогло избежать самоистребления в условиях невероятной перенаселенности.

В «природных» популяциях ребенок с самого рождения находился в непосредственном контакте с матерью. Его ласкали, оберегали. Дети постарше играли на виду у взрослых. Конфликты обычно пресекались в зародыше. Детей никто не бил, они и сами не умели бить кулаком. В таких условиях и взрослые вырастали добрыми. Когда европейцы стали открывать мир, то удивлялись детскому простодушию и мягкосердечию туземцев из числа бушменов, полинезийцев, индейцев. Оказывается, таким и должен быть естественный нрав человека, незамутненный суровым воспитанием.

Однако путешественники обнаружили и других аборигенов — злых, воинственных. Выяснилось, что у этих племен существует целая культура «жестокой педагогики», призванная выработать «мужество» посредством искусственных испытаний, «инициации» (по сути, комплексной травмы). В таких обществах ребенок вначале живет под опекой матери, в ласке и покое. Но в какой-то момент приходят охотники — жестокие юнцы — и лишают его всего самого дорогого. Родного очага. Присутствия товарищей по играм, сестер, но главное — матери (табу на встречу с родными женщинами длится годами). Вдобавок его подвергают страшным унижениям и физическим увечьям (скажем, выбивают зубы, надрезают кожу на спине, выщипывают волосы с темени). Через несколько лет этот человек возвращается в племя: подросший, жилистый, в шрамах, с измененной внешностью. С новым статусом и именем. И — с новым характером настоящего воина!

Оказалось, что у «добрых» племен не было сложных обрядов инициации, а у «злых» нередко бытовало целое искусство «мучить детей». По существу, это элемент «культуры агрессии», которая, как и, скажем, культура каменных орудий, была средством выживания. Те, кто приобретал способность воевать - не только техническую, но и психологическую - боролся с соседями за ограниченные ресурсы, а «беззлобных» истребляли. «Добрые» племена сохранились лишь в изолятах, под защитой моря или гор.

А что можно сказать о нас, людях европейской культуры? Мы — какое племя? Долгое время были «злым», беспрестанно воюющим. А педагогика исправно служила культуре агрессии. Традиция предписывала детей унижать, бить, пороть, жестоко наказывать за малейшую провинность. Зачем? Считалось: «чтобы воспитать». Истинная правда! Только с оговоркой: чтобы воспитать человека, способного в нужную минуту воевать, убивать, становиться злодеем. Это поведение считалось позитивным, мужским, героическим, идеальным.

Но за последний век наше племя сильно «подобрело». Как-то я увидел хорошую иллюстрацию этому в «Последнем герое». Оголодавшие «островитяне» поймали акулу, а затем вдруг… заплакали и отпустили ее. Дроздов, рискуя пальцами, доставал из ее пасти крючок! А лет пятьдесят назад в такой ситуации акулу бы съели за милую душу. Да еще и прославились бы за победу над «мерзким чудовищем». Меняются времена, меняются нравы. Наше «подобрение» — следствие очередного витка изоляции, когда «островом» стала вся планета Земля. Поэтому агрессию нужно подавлять, иначе грядет самоистребление. Гуманизм напирает — а с ним растет и надежда на выживание человечества». #

04.05.2017 в 18:54

Пишет Arvenever:Отравительницы из НадьреваURL записи

Отравительницы из Надьрева- группа женщин, проживавших в венгерской деревне Надьрев ,которые с 1914 по 1929 годы отравили почти всё мужское население деревни. Число жертв не установлено: по версии Белы Бодо, жертв было от 45 до 50, хотя называются цифры в 170 или даже 300 человек.Они подсыпали в еду яд на основе алкалоидов красавки с добавлением мышьяка по повелению знахарки по имени Юлия Фазекаш,также известной как Жужанна Олах.

Фазекаш приехала в 1911 году под именем Жужанны Олах в Надьрев, а её муж, с её слов, пропал без вести. С 1911 по 1921 годы её судили 10 раз за проведение незаконных абортов, но в итоге оправдали по всем пунктам. Вскоре выяснилось, что Фазекаш выдали замуж без её желания и мнения, а развод по венгерским законам и традициям тогда был запрещён вне зависимости от того, был ли осуждён муж за насилие в семье. В 1914 году в селе был зафиксирован случай смерти Юлиуса Фазекаша, который умер после обеда, съев гуляш.

читать дальше

Оригинал взят у в О книгах и лопатах

Несколько дней назад стал счастливым владельцем не только библиографической редкости (300 экземпляров! На Всю планету! Да я почти суперстар!), но и просто отличной книги авторства многоуважаемого Сэра Жаба.

Если говорить кратко - вещь. Материалы - роскошны и редки.

Если говорить чуть более развернуто, то zhab.livejournal.com/695637.html (лучше автора-то никто не скажет. А то придется его потом водкой отпаивать, когда узнает, какой тайный смысл вкладывал)

Ну и добавление от себя. Книга скорее не о вхождении МПЛ в архетипы о русской армии, а о долгой и печальной истории развития одного из главных шанцевых инструментов - лопаты (тема истории полноразмерных лопат раскрыта обширнейше).

Вообще, история нашей армии знает "пулеметную драму", две эпичнейшие саги, одна о холодном оружии, вторая о винтовках (кстати, те же года, по большому счету), а вот тему "драмы лопаточной" Вадим поднял первым (историк я ненастоящий, диплом на стройке еще даже не нашел, имейте ввиду).

В книге представлено большое количество всяческих лопат, куча документов (отчеты, чертежи). В том числе, и иностранные образцы.

Отдельные лопаты, с совершенно серьезным видом представленные для ввода в штат - хтоничны, сверхкреативны, но в то же время - проверены временем. Так, у меня на балконе валяется минимум 3-4 среднесоветские кельмы/"чирвы", на все сто подходящие под один из образцов))

У меня, как у человека, чье восприятие наглухо искорежено профессиональной деформацией личности было несколько вопросов по поводу оформления и формы подачи. Но это не из вредности, а чтобы получилось еще лучше!

Короче говоря, рекомендую всем любителям правильного железа.

И жду продолжения.

Если говорить кратко - вещь. Материалы - роскошны и редки.

Если говорить чуть более развернуто, то zhab.livejournal.com/695637.html (лучше автора-то никто не скажет. А то придется его потом водкой отпаивать, когда узнает, какой тайный смысл вкладывал)

Ну и добавление от себя. Книга скорее не о вхождении МПЛ в архетипы о русской армии, а о долгой и печальной истории развития одного из главных шанцевых инструментов - лопаты (тема истории полноразмерных лопат раскрыта обширнейше).

Вообще, история нашей армии знает "пулеметную драму", две эпичнейшие саги, одна о холодном оружии, вторая о винтовках (кстати, те же года, по большому счету), а вот тему "драмы лопаточной" Вадим поднял первым (историк я ненастоящий, диплом на стройке еще даже не нашел, имейте ввиду).

В книге представлено большое количество всяческих лопат, куча документов (отчеты, чертежи). В том числе, и иностранные образцы.

Отдельные лопаты, с совершенно серьезным видом представленные для ввода в штат - хтоничны, сверхкреативны, но в то же время - проверены временем. Так, у меня на балконе валяется минимум 3-4 среднесоветские кельмы/"чирвы", на все сто подходящие под один из образцов))

У меня, как у человека, чье восприятие наглухо искорежено профессиональной деформацией личности было несколько вопросов по поводу оформления и формы подачи. Но это не из вредности, а чтобы получилось еще лучше!

Короче говоря, рекомендую всем любителям правильного железа.

И жду продолжения.

Оригинал взят у в William H. Sherman "Used Books: Marking Readers in Renaissance England" Очень интересная книга про заметки на полях и рисунки на свободных листах в старинных книгах.

Очень интересная книга про заметки на полях и рисунки на свободных листах в старинных книгах.

К сожалению, книга на английском и неудобного для моей читалки формата, поэтому я её до конца не дочитал, но то, что я прочитал, мне понравилось.

Люди издревле использовали свободное место в книгах по своему усмотрению - делали заметки, связанные с содержанием, или не связанные, или просто рисовали. К сожалению, это древнее искусство умирает, если я правильно понял, изрисованы и исписаны не более 20% современных книг. Надо лучше стараться, сударики мои, не отставать от предков.

Книжные почеркушки могли нести важную информацию о владельцах книг и современном им быте, но, к сожалению, чтобы повысить привлекательность книги при перепродаже, их уничтожали - обрезали изрисованные поля и вырезали "испорченные" изначально чистые листы.

Также порадовал интересный факт о том, как свободно и творчески относились к книгам человеки эпохи Возрождения. Есть некая книга, исходно состоящая из четырех частей. От неё оставили первую часть, вторую часть взяли из второй книги на ту же тему, и ещё две части - из третьей. Сшили и заново переплели. Получилась вполне полезная самостоятельная книга по теме.

Страница книги на Амазоне, можно ознакомиться с содержимым.

Очень интересная книга про заметки на полях и рисунки на свободных листах в старинных книгах.

Очень интересная книга про заметки на полях и рисунки на свободных листах в старинных книгах.К сожалению, книга на английском и неудобного для моей читалки формата, поэтому я её до конца не дочитал, но то, что я прочитал, мне понравилось.

Люди издревле использовали свободное место в книгах по своему усмотрению - делали заметки, связанные с содержанием, или не связанные, или просто рисовали. К сожалению, это древнее искусство умирает, если я правильно понял, изрисованы и исписаны не более 20% современных книг. Надо лучше стараться, сударики мои, не отставать от предков.

Книжные почеркушки могли нести важную информацию о владельцах книг и современном им быте, но, к сожалению, чтобы повысить привлекательность книги при перепродаже, их уничтожали - обрезали изрисованные поля и вырезали "испорченные" изначально чистые листы.

Также порадовал интересный факт о том, как свободно и творчески относились к книгам человеки эпохи Возрождения. Есть некая книга, исходно состоящая из четырех частей. От неё оставили первую часть, вторую часть взяли из второй книги на ту же тему, и ещё две части - из третьей. Сшили и заново переплели. Получилась вполне полезная самостоятельная книга по теме.

Страница книги на Амазоне, можно ознакомиться с содержимым.

Актриса - Aleksei Archer lizardian.livejournal.com/496672.html

четверг, 04 мая 2017

04.05.2017 в 18:01

Пишет Sindani:URL записи04.05.2017 в 16:08Пишет Джейк Чемберз:

невольтерURL записи

Существует всем известная и набившая оскомину фраза:

"Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить"

Как правило ее приписывают Вольтеру, не задумываясь когда и где он это сказал и не давая ссылок. Некоторые даже утверждают, что вот дескать фраза написана в письме кредитору, которому он решил таким образом польстить. Но в том письме на которое ссылаются, такой фразы нет.

Я не открою Америки - этой фразы Вольтер никогда не говорил. Она впервые появилась в книге английской писательницы Эвелин Холл "Друзья Вольтера" (1906 год), далее со всеми остановками. Этот классический труд, между прочим, до сих пор переиздается.

читать дальше

Оригинал взят у в Франциско Гойе поставили диагноз

О том, что знаменитый Франциско страдал глухотой, которая у него развилась в среднем возрасте на пике карьеры, вам расскажет любой знаток истории искусства или культуролог. Но вот на вопрос «Почему?» или «Что стало причиной?» медики не могли ответить до сих пор. Эту медицинскую загадку обсудили на очередной конференции профессиональных врачей – любителей истории медицины.

Франциско Гойя – один из величайших испанских художников конца XVIII – начала XIX века. Он славился своими потрясающе фотографичными портретами, и многие историки утверждают, что это был первый по-настоящему современный художник. Но тем не менее от трагедии не застрахован никто…

В 1793 году, на пике своей культурной карьеры, Гойя в возрасте 46 лет слёг с тяжёлой и неизвестной до этого болезнью. Он был прикован к постели в течение нескольких месяцев, страдал от галлюцинаций и постоянных головных болей, с трудом мог ходить. В итоге он всё-таки поправился: большинство симптомов ушло. Но вот его слух больше к нему не вернулся. Возможно, в ответ на эти печальные обстоятельства его работы стали более тёмными.

читать дальше

Франциско Гойя – один из величайших испанских художников конца XVIII – начала XIX века. Он славился своими потрясающе фотографичными портретами, и многие историки утверждают, что это был первый по-настоящему современный художник. Но тем не менее от трагедии не застрахован никто…

В 1793 году, на пике своей культурной карьеры, Гойя в возрасте 46 лет слёг с тяжёлой и неизвестной до этого болезнью. Он был прикован к постели в течение нескольких месяцев, страдал от галлюцинаций и постоянных головных болей, с трудом мог ходить. В итоге он всё-таки поправился: большинство симптомов ушло. Но вот его слух больше к нему не вернулся. Возможно, в ответ на эти печальные обстоятельства его работы стали более тёмными.

читать дальше

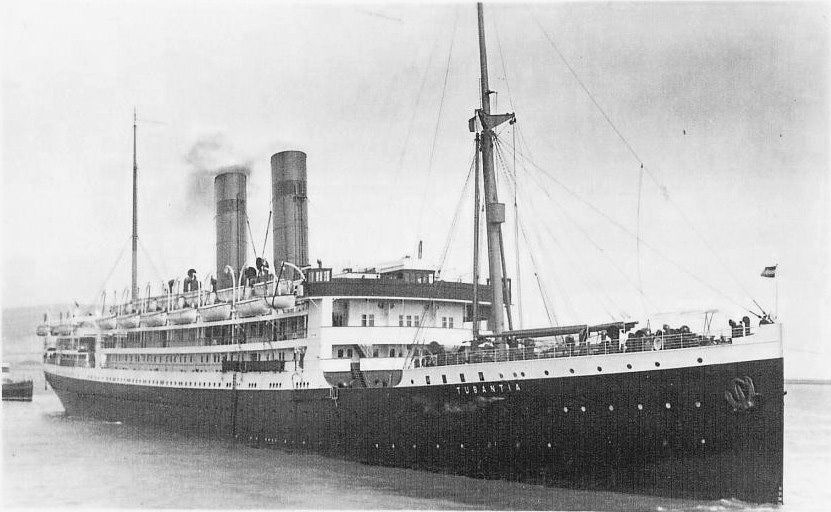

Оригинал взят у в Тайна золотого груза «Тубантии»

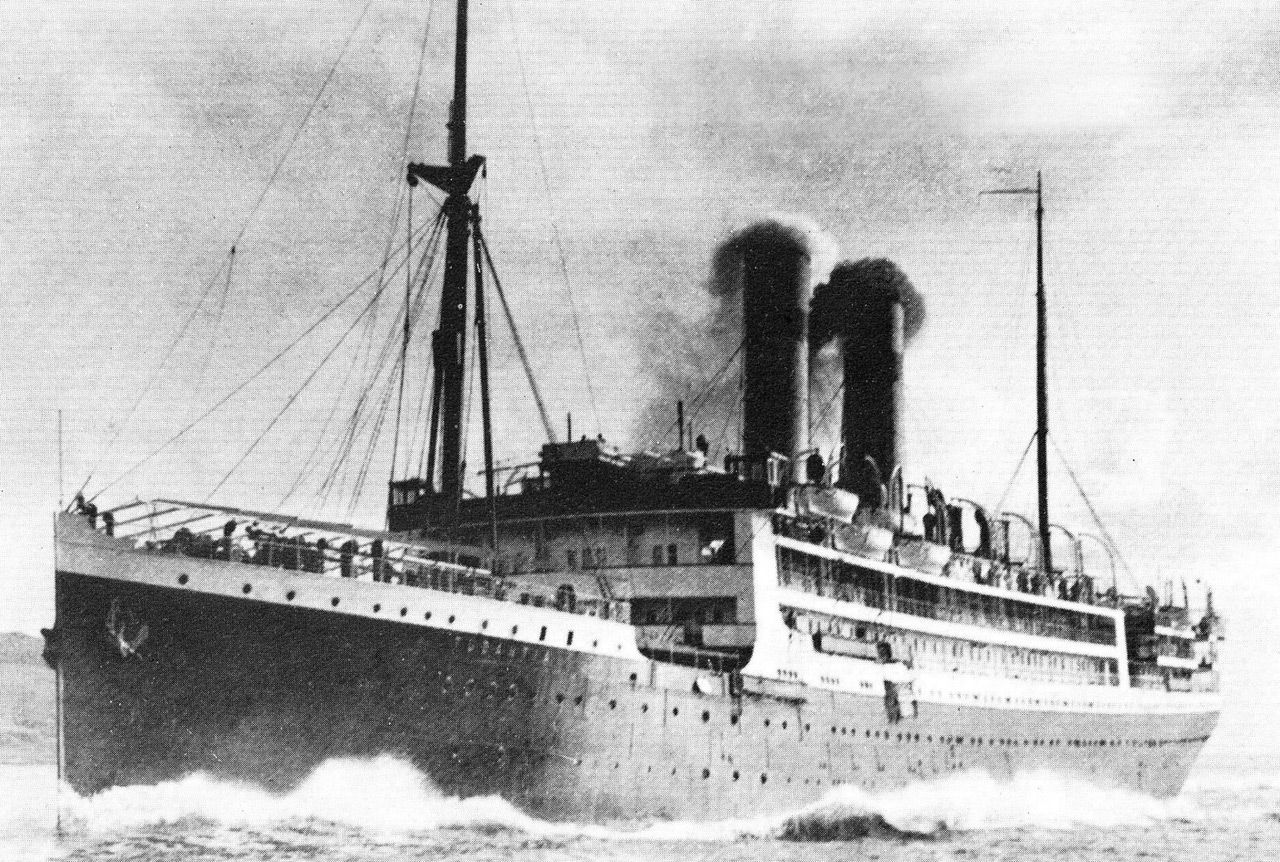

В ночь с 6 на 7 марта 1916 года двухтрубный голландский пароход "Тубантия" покинул Амстердам и взял курс на Буэнос-Айрес. В Европе полыхала Первая мировая война, но пассажиры "Тубантии" чувствовали себя достаточно комфортно под трепещущим на морском ветру флагом нейтральной Голландии. Никто не знал, что на судне спрятан секретный груз золота…

К часу ночи под вздохи паровых машин все судно кроме стоящих на вахте моряков погрузилось в глубокий сон. Ничто не предвещало приближающейся опасности. Беда же двигалась в это время под водой поперечным курсом, всего один раз мелькнув на поверхности черной трубкой перископа. В два часа ночи вахтенный матрос, лениво оглядывавший горизонт мгновенно протер глаза и весь подобрался. Наперерез пароходу, нарушая все представления о нейтралитете, оставляя за собой характерный зеленоватый след, стремительно двигалось длинное, черное, хищное тело торпеды. Вахтенный даже не успел сказать "мама" как через секунду раздался мощный взрыв.

читать дальше

К часу ночи под вздохи паровых машин все судно кроме стоящих на вахте моряков погрузилось в глубокий сон. Ничто не предвещало приближающейся опасности. Беда же двигалась в это время под водой поперечным курсом, всего один раз мелькнув на поверхности черной трубкой перископа. В два часа ночи вахтенный матрос, лениво оглядывавший горизонт мгновенно протер глаза и весь подобрался. Наперерез пароходу, нарушая все представления о нейтралитете, оставляя за собой характерный зеленоватый след, стремительно двигалось длинное, черное, хищное тело торпеды. Вахтенный даже не успел сказать "мама" как через секунду раздался мощный взрыв.

читать дальше

Оригинал взят у в Как в Париже брызговики придумывали

В начале 20-го века на улицах европейских городов было не так много автомашин, как сегодня, но достаточно много, чтобы ежегодно увеличивались жалобы пеших горожан на то, что после дождя автомобили, проезжая мимо тротуара, обрызгивали честных людей грязными брызгами. В 1912 году префектура Парижа провела конкурс на лучшие боковые брызговики для автомобиля. Были представлены совершенно нелепые на современный взгляд решения, но в то время всё казалось инновационно и смело. Эффективность изобретений оценивалось путём проезда по мокрой дороги рядом с белыми панелями. Жаль, что результаты конкурса нам не известны...

1

читать дальше

1

читать дальше

04.05.2017 в 10:41

Пишет Grissel:Сколько пальцев у дракона?URL записи

В Азии, как известно, дракон является символом верховной власти. Идет эта традиция, как считается, из Китая. Но вот в чем вопрос: у дракона есть лапы, а на лапах должны быть пальцы. Так вот: сколько пальцев на драконьей лапе?читать дальше

Оригинал взят у в Кавалерист-пират-девица.

В документальной "Всеобщей истории пиратов" Даниэля Дефо одна из историй совершенно выделяется из всех прочих. Это история английской версии кавалерист-девицы по имени Мэри Рид. Вот эта история.

читать дальше

читать дальше

Оригинал взят у в К войне готовы

А другое дело, которое она затеяла с твоим зятем на половинных началах, — это сбор спорыньи у наших мужиков. Оказывается, ее можно выгодно продать в этой самой Австрии. Зять твой сейчас занят изучением немецкого языка, необходимого для его заграничных поездок. Урожай у нас ожидается хороший.

(Махмуд Галяу. Мухаджиры. Советская литература, 1934)

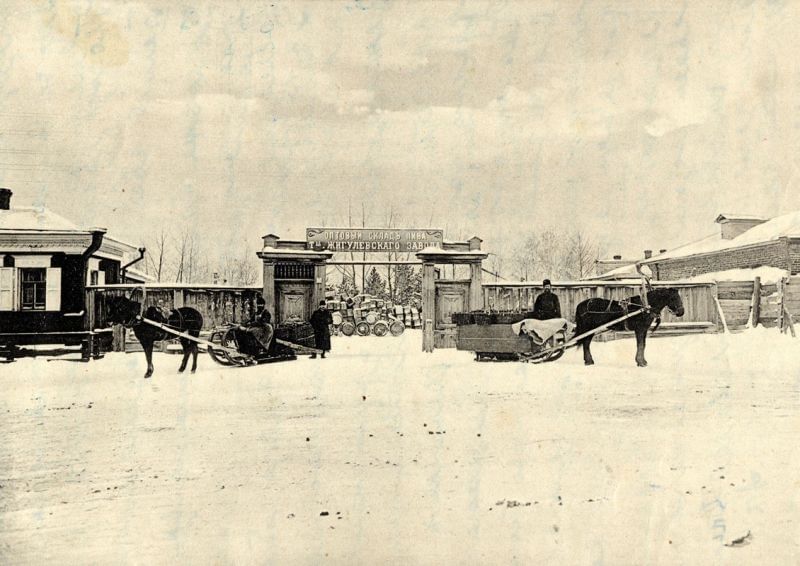

Спорынья всегда считалась очень важным сырьем. До революции 1917 года основным в мире поставщиком склероций грибка была Россия, в отдельные годы поставки составляли более 10000 пудов (не считая контрабанды - на которую, собственно, и намекает в эпиграфе член Союза писателей СССР Махмуд Галяу, расстрелянный позже в 1937 г.). После 1917 года на первое место по торговли спорыньей вышла Испания.

Перед надвигающейся войной любые государства начинают усиленно пропагандировать импортозамещение. В преддверии Второй мировой войны наличием в своей стране стратегически необходимого сырья первой озаботилась Америка. Когда поставки спорыньи из Испании и Германии оказались под угрозой, а португальской уже не хватало, американцам в рамках импортозамещения пришлось налаживать свое собственное производство в Дасселе, Миннесота, изменив профиль основанной там в 1937 г. Universal Laboratories. В 1941 году поставки спорыньи составили уже 45 тонн (но правительство хотело иметь на складах в три раза больше). По мнению американцев, именно спорынья помогла победить в WW2, что описывается, например, в статье «Пшеничный грибок из Миннесоты, который помог выиграть Вторую мировую войну». Поэтому благодарные потомки внесли в 1996 году это здание Universal Laboratories в Национальный реестр (National Register of Historic Places), и в нем сейчас функционирует исторический Ergot Museum - «Музей Спорыньи».

Ныне это такой культурно-исторический центр, в котором ставят всякие театральные постановки. Да и действительно, какая культура без спорыньи? И тем паче, какая война без спорыньи? «Спорынья останавливала кровотечение у раненных солдат, - вспоминает директор Исторического Общества Каролина Холджи. - Люди со всего Среднего Запада и Канады поездами и грузовиками посылали свое зерно в Дассел».

читать дальше

(Махмуд Галяу. Мухаджиры. Советская литература, 1934)

Спорынья всегда считалась очень важным сырьем. До революции 1917 года основным в мире поставщиком склероций грибка была Россия, в отдельные годы поставки составляли более 10000 пудов (не считая контрабанды - на которую, собственно, и намекает в эпиграфе член Союза писателей СССР Махмуд Галяу, расстрелянный позже в 1937 г.). После 1917 года на первое место по торговли спорыньей вышла Испания.

Перед надвигающейся войной любые государства начинают усиленно пропагандировать импортозамещение. В преддверии Второй мировой войны наличием в своей стране стратегически необходимого сырья первой озаботилась Америка. Когда поставки спорыньи из Испании и Германии оказались под угрозой, а португальской уже не хватало, американцам в рамках импортозамещения пришлось налаживать свое собственное производство в Дасселе, Миннесота, изменив профиль основанной там в 1937 г. Universal Laboratories. В 1941 году поставки спорыньи составили уже 45 тонн (но правительство хотело иметь на складах в три раза больше). По мнению американцев, именно спорынья помогла победить в WW2, что описывается, например, в статье «Пшеничный грибок из Миннесоты, который помог выиграть Вторую мировую войну». Поэтому благодарные потомки внесли в 1996 году это здание Universal Laboratories в Национальный реестр (National Register of Historic Places), и в нем сейчас функционирует исторический Ergot Museum - «Музей Спорыньи».

Ныне это такой культурно-исторический центр, в котором ставят всякие театральные постановки. Да и действительно, какая культура без спорыньи? И тем паче, какая война без спорыньи? «Спорынья останавливала кровотечение у раненных солдат, - вспоминает директор Исторического Общества Каролина Холджи. - Люди со всего Среднего Запада и Канады поездами и грузовиками посылали свое зерно в Дассел».

читать дальше

среда, 03 мая 2017

Оригинал взят у в иногда щенок это просто щенок

Оказывается, есть такой спорный вопрос - о щенке Ватсона. В первой повести про Шерлока Холмса, "Этюд в багровых тонах", Холмс и Ватсон собираются вместе снимать квартиру на Бейкер-стрит, и рассказывают друг другу о своих недостатках. Ватсон говорит (перевод Н. Треневой):

У меня есть щенок-бульдог, - сказал я, - и я не выношу никакого шума, потому что у меня расстроены нервы, я могу проваляться в постели полдня и вообще невероятно ленив. Когда я здоров, у меня появляется еще ряд пороков, но сейчас эти самые главные.

“I keep a bull pup,” I said, “and I object to rows because my nerves are shaken, and I get up at all sorts of ungodly hours, and I am extremely lazy. I have another set of vices when I’m well, but those are the principal ones at present.”

Проблема в том, что щенок-бульдог (bull pup) Ватсона больше нигде и никогда не упоминается, ни в одной повести или рассказе про Шерлока Холмса. Самое близкое, что есть - несчастный больной терьер, которого Холмс избавляет от мучений ядовитой пилюлей, в этой же повести (седьмая глава). Но непохоже, чтобы он принадлежал Ватсону.

Этой проблемой с энтузиазмом занялись поклонники Холмса, и в результате если вы сделаете поиск в интернете на слова watson bull-pup, то увидите десятки, если не сотни, страниц и заметок и статей в журналах шерлоковедов и обсуждений на форумах по-английски, где в конечном счете все сводится к следующим теориям:

читать дальше

У меня есть щенок-бульдог, - сказал я, - и я не выношу никакого шума, потому что у меня расстроены нервы, я могу проваляться в постели полдня и вообще невероятно ленив. Когда я здоров, у меня появляется еще ряд пороков, но сейчас эти самые главные.

“I keep a bull pup,” I said, “and I object to rows because my nerves are shaken, and I get up at all sorts of ungodly hours, and I am extremely lazy. I have another set of vices when I’m well, but those are the principal ones at present.”

Проблема в том, что щенок-бульдог (bull pup) Ватсона больше нигде и никогда не упоминается, ни в одной повести или рассказе про Шерлока Холмса. Самое близкое, что есть - несчастный больной терьер, которого Холмс избавляет от мучений ядовитой пилюлей, в этой же повести (седьмая глава). Но непохоже, чтобы он принадлежал Ватсону.

Этой проблемой с энтузиазмом занялись поклонники Холмса, и в результате если вы сделаете поиск в интернете на слова watson bull-pup, то увидите десятки, если не сотни, страниц и заметок и статей в журналах шерлоковедов и обсуждений на форумах по-английски, где в конечном счете все сводится к следующим теориям:

читать дальше

Оригинал взят у в Самый эффективный способ борьбы с коммунистической пропагандой.

У тех, настоящих, коммунистов первой волны чувство самосохранения отсутствовало начисто. Многим может и не хватало мозгов, но храбрости им было не занимать.

Когда Англия вступила в Первую мировую войну, молодым английским коммунистам пришла в голову мысль выступить перед лондонскими и манчестерскими казармами с разоблачением империалистической войны, призывом к братанию с рабочими и отказу от военной службы. Разработали план, надергали цитат из Маркса и расклеили афишы с извещением о грядущих митингах. Единой датой проведения всех митингов назначили первое воскресение после дня объявления войны.

Что в стране патриотический угар - знали, что бухие добровольцы-вольнопёры "порвут любого" за короля и Британию - знали, что полиция не защитит - знали. И все равно собрались идти.

Но митинги не случились.

Нет, не испугались. Нет, не полиция разогнала. Нет, не контрпропаганда.

Просто их мамы в день митинга попрятали всю их одежду.

Гарри Поллит. Годы политического ученичества. М., 1960, глава 5.

Сам Поллит, кстати, все равно пошел, надев какие-то лохмотья. Толпа добровольцев посадила его в цирковую повозку, прокатила по площади, вытащила и принялась пинать ногами. Спасла молодого коммуниста некая суфражистка, проложившая себе дорогу острым зонтиком.

Когда Англия вступила в Первую мировую войну, молодым английским коммунистам пришла в голову мысль выступить перед лондонскими и манчестерскими казармами с разоблачением империалистической войны, призывом к братанию с рабочими и отказу от военной службы. Разработали план, надергали цитат из Маркса и расклеили афишы с извещением о грядущих митингах. Единой датой проведения всех митингов назначили первое воскресение после дня объявления войны.

Что в стране патриотический угар - знали, что бухие добровольцы-вольнопёры "порвут любого" за короля и Британию - знали, что полиция не защитит - знали. И все равно собрались идти.

Но митинги не случились.

Нет, не испугались. Нет, не полиция разогнала. Нет, не контрпропаганда.

Просто их мамы в день митинга попрятали всю их одежду.

Гарри Поллит. Годы политического ученичества. М., 1960, глава 5.

Сам Поллит, кстати, все равно пошел, надев какие-то лохмотья. Толпа добровольцев посадила его в цирковую повозку, прокатила по площади, вытащила и принялась пинать ногами. Спасла молодого коммуниста некая суфражистка, проложившая себе дорогу острым зонтиком.

03.05.2017 в 12:45

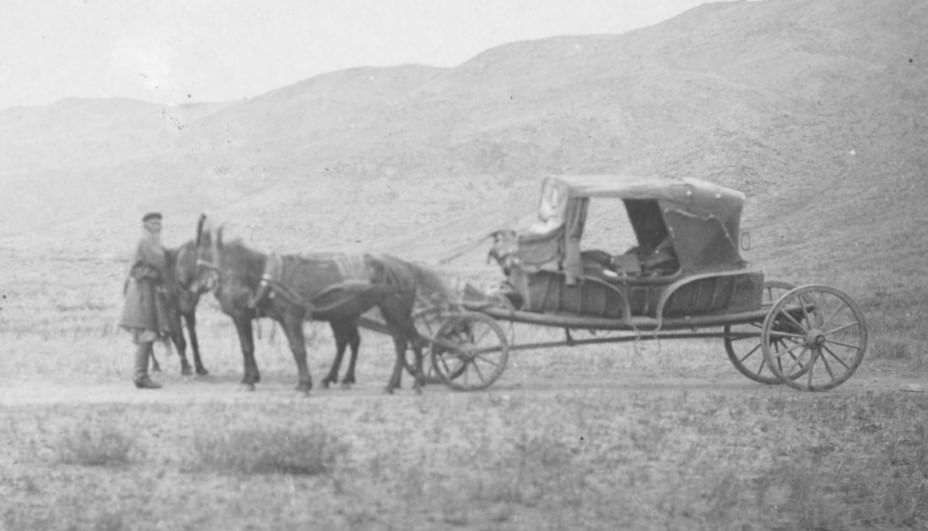

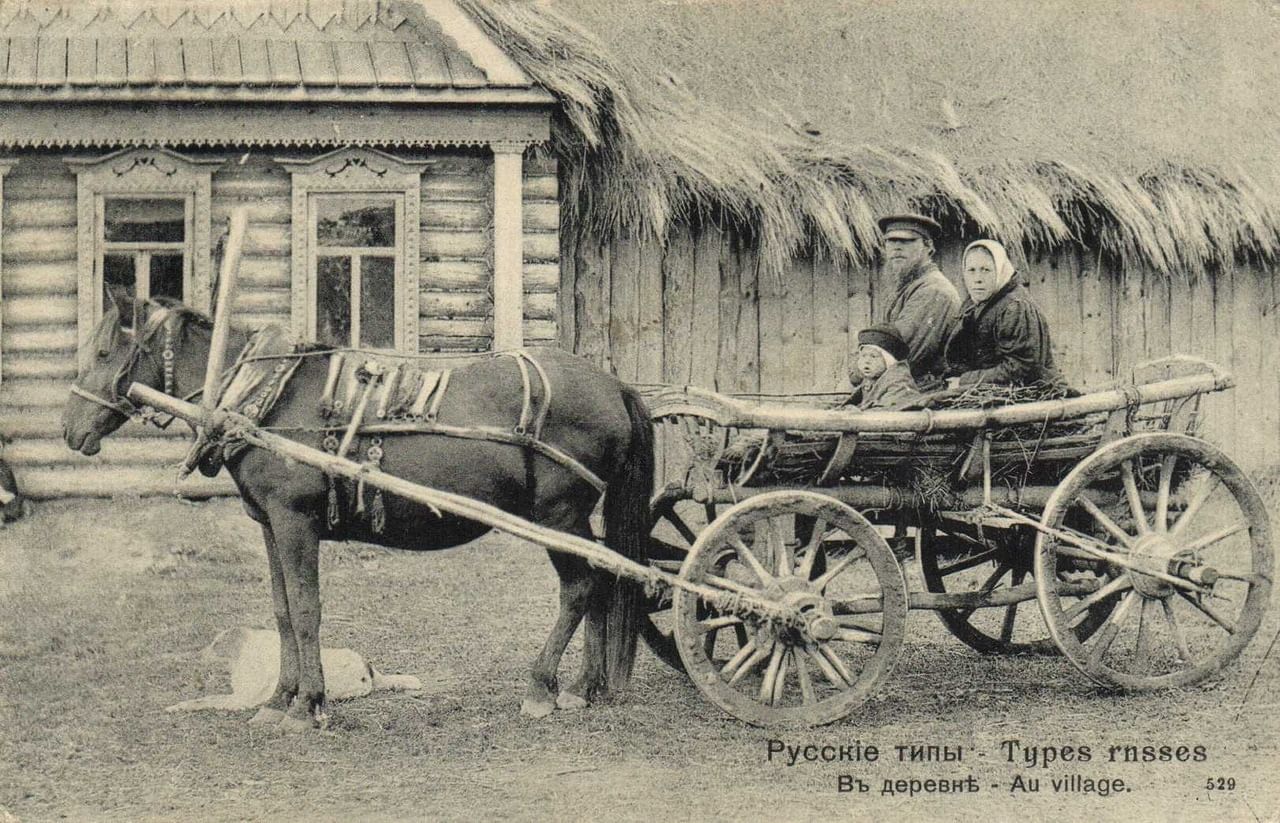

Пишет Taho:Энциклопедия безавтомобильной жизни в русской литературе: от брички до фаэтонаURL записи

Чем хвастались в русской литературе XIX века "новые русские" и чего стыдились бедные провинциалы до появления порше, бумеров и "копеек"? В чем психологическая разница между кибиткой, тарантасом и фаэтоном? Итак, вот словарик-подспорье, чтобы понимать классиков -- в общем, немного Автоньюс XIX века.

Чтение классической русской литературы иногда требует эрудиции. Вот что писал Владимир Соллогуб в повести «Сережа»: «Вот мчится телега ― буйная молодость русских дорог; вот переваливается бричка, как саратовский помещик после обеда; вот гордо выступает широкая карета, как какой-нибудь богатый откупщик; вот дормез, вот коляска, а за ними толстый купец-дилижанс, выпив четырнадцать чашек чаю на почтовом дворе».

Про что это вообще?

В чем разница?

Итак, начнем расшифровку.

Б — БРИЧКА

Слово польского происхождения обозначает легкую повозку, зачастую без рессор, с открытым верхом. Главный параметр — невыносимый шум.

Том Уинанс. Русская тройка. 1847

Согласно Льву Толстому, бричка подпрыгивает, у Шолохова она везде гремит или громыхает, а Серафимович пишет, что «за ней покатилось нетерпимо знойно-звенящее дребезжание». «Бричка запрыгала, затрещала по всем швам и со звоном понеслась вниз», — уточняет Арцыбашев. Давид Бурлюк, посвящая стихи некоей птичке с невыносимым голосом, сравнивает ее со старой разломанной бричкой. У Чехова она взвизгивает и звякает всеми своими частями. В общем, недаром именно на этот несолидный вид транспорта усаживает своего Чичикова Гоголь.

ПОД КАТОМ МНОГО БУКВ

читать дальше

%C2%BB.%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9.jpg)

.jpg)