Согласно последним исследованиям археологов, город Эймсбери (Amesbury), расположеный недалеко от Стоунхенджа, отобрал у города Тэтчема (Thatcham) титул самого старого поселения на территории Великобритании. Расстояние между бывшим и нынешним городами-рекордсменами составляет всего 40 миль. Согласно данным радиоуглеродного анализа поселение, на месте которого находится Эймсбери, постоянно существовало с 8820 г. до н.э.

Эймсбери давно известен археологам. В эпоху неолита на его территории жили люди, построившие Стоунхендж. В 2002 году было найдено захоронение, сделанное 4300 лет назад, то есть во времена строительства Стоунхенджа. Оно стало известным под названием «Лучник из Эймсбери», так как среди погребального инвентаря были два лука и наконечники стрел. Годом позже в окрестностях города нашли захоронение еще семерых человек эпохи раннего бронзового века. Их называют «Боскомские лучники».

В римскую эпоху на территории Эймсбери был укрепленный римский лагерь, также обнаруженный археологами и названный «Лагерем Веспасиана», хотя нет свидетельств, что римский полководец Веспасиан, ставший позднее императором, расположил свою ставку именно в этом укреплении. Существует предположение, что названием Эймсбери обязан Амвросию Аврелиану (Ambrosius Aurelianus), возглавившему в V веке романо-британское сопротивление вторжению в Британию саксов.

Нынешние находки, сделанные экспедицией Университета Бакингема, гораздо древнее перечисленных. В ходе раскопок, которые были начаты в октябре 2013 года и продлились шесть недель, ученые обнаружили около 31 тысячи кремневых орудий эпохи мезолита, а также кости зубров, которых ели обитатели поселения. Именно эти кости стали материалом для радиоуглеродного анализа, которой помог установить дату. polit.ru/news/2014/05/05/ps_amesbury/

Эймсбери давно известен археологам. В эпоху неолита на его территории жили люди, построившие Стоунхендж. В 2002 году было найдено захоронение, сделанное 4300 лет назад, то есть во времена строительства Стоунхенджа. Оно стало известным под названием «Лучник из Эймсбери», так как среди погребального инвентаря были два лука и наконечники стрел. Годом позже в окрестностях города нашли захоронение еще семерых человек эпохи раннего бронзового века. Их называют «Боскомские лучники».

В римскую эпоху на территории Эймсбери был укрепленный римский лагерь, также обнаруженный археологами и названный «Лагерем Веспасиана», хотя нет свидетельств, что римский полководец Веспасиан, ставший позднее императором, расположил свою ставку именно в этом укреплении. Существует предположение, что названием Эймсбери обязан Амвросию Аврелиану (Ambrosius Aurelianus), возглавившему в V веке романо-британское сопротивление вторжению в Британию саксов.

Нынешние находки, сделанные экспедицией Университета Бакингема, гораздо древнее перечисленных. В ходе раскопок, которые были начаты в октябре 2013 года и продлились шесть недель, ученые обнаружили около 31 тысячи кремневых орудий эпохи мезолита, а также кости зубров, которых ели обитатели поселения. Именно эти кости стали материалом для радиоуглеродного анализа, которой помог установить дату. polit.ru/news/2014/05/05/ps_amesbury/

Раскопки на территории замка Тинтагель в английском графстве Корнуолл позволили узнать множество подробностей о жизни кельтских королей полтора тысячелетия назад. Правители того времени ели устриц и жареную свинину и пользовались роскошной посудой, доставленной из Испании или далекой Турции.

Замок Тинтагель, который связан с легендами о короле Артуре и Мерлине, был построен в 1233 году графом Корнуолла Ричардом Плантагенетом. Но поселение на этом месте существовало и ранее, вплоть до эпохи римского владычества в Британии. Нынешние раскопки, которые проводит Археологическое подразделение Корнуолла, показали, что в V – VI веках на этом месте располагалась резиденция королей Думнонии – одного из бриттских королевств, возникших после ухода римлян с острова. Предполагают, что короли Думнонии проводили в этом месте часть года, а остальное время их местопребыванием служил Кайр-Уиск (современный город Эксетер).

Археологи откопали в Тинтагеле остатки каменных строений с полами из сланца. Особенное впечатление производят найденные фрагменты керамики. Обитатели крепости пользовались дорогими керамическими сосудами, покрытыми глазурью, которые были изготовлены в городе Фокея на побережье нынешней Турции. А стеклянные сосуды доставлялись из Испании. Удалось установить и примерный рацион здешних обитателей. В него входили говядина, баранина, свинина, козлятина, треска и устрицы. Вино и оливковое масло доставлялись в амфорах с берегов Средиземного моря. polit.ru/news/2017/07/14/ps_tintagel/

Замок Тинтагель, который связан с легендами о короле Артуре и Мерлине, был построен в 1233 году графом Корнуолла Ричардом Плантагенетом. Но поселение на этом месте существовало и ранее, вплоть до эпохи римского владычества в Британии. Нынешние раскопки, которые проводит Археологическое подразделение Корнуолла, показали, что в V – VI веках на этом месте располагалась резиденция королей Думнонии – одного из бриттских королевств, возникших после ухода римлян с острова. Предполагают, что короли Думнонии проводили в этом месте часть года, а остальное время их местопребыванием служил Кайр-Уиск (современный город Эксетер).

Археологи откопали в Тинтагеле остатки каменных строений с полами из сланца. Особенное впечатление производят найденные фрагменты керамики. Обитатели крепости пользовались дорогими керамическими сосудами, покрытыми глазурью, которые были изготовлены в городе Фокея на побережье нынешней Турции. А стеклянные сосуды доставлялись из Испании. Удалось установить и примерный рацион здешних обитателей. В него входили говядина, баранина, свинина, козлятина, треска и устрицы. Вино и оливковое масло доставлялись в амфорах с берегов Средиземного моря. polit.ru/news/2017/07/14/ps_tintagel/

понедельник, 17 июля 2017

Оригинал взят у в Происхождение второго смысла слова "стрелочник".

При вступлении РИ в Первую мировую войну власти ввели бронь для железнодорожных рабочих. К железнодорожному начальству бросились состоятельные уклонисты и за взятки стали устраиваться на работу. Толку от них было мало и их писали "помощниками путевого обходчика", "вторым стрелочником" и т.д. Профессия "второй стрелочник" или "помощник стрелочника" превалировала.

В 1914 году с призывом дела обстояли более-менее нормально и уклонистами занимались по случаю. С 1915-го принялись отлавливать системно. В Главном жандармском управлении не все даром хлеб ели и потому стали быстро вскрывать эти "железнодорожные аферы". При проверках, жандармы и полицейские чины стали требовать списки "стрелочников". По железной дороге вести разносятся быстро и очень скоро железнодорожные начальники стали брать с уклонистов доплату, переводить их на высококвалифицированные места, а у подчиненных спрашивать: "кого поставим стрелочником?". При проверке, стрелочниками и путевыми обходчиками оказывались инвалиды и престарелые. Эту тему жандармы тоже быстро раскусили, но "стрелочник" уже прочно вошел в фольклор. 13 октября 1915 года "Рыбинский листок" вышел со статьей "Еще о богачах и стрелочниках" и второй смысл уважаемой профессии печатно утвердился.

В жандармских и полицейских донесениях копалась уважаемая Е.Ю. Семенова. Прекрасное про стрелочников нашлось на с.96-97 ее монографии "Мировозрение городского населения Поволжья в годы Первой мировой войны (1914-начало 1918 гг.): социальный, экономический, политический аспекты". Самара, 2012.

Самара, как всегда, выбивалась из общей струи. В Самаре такой ерундой не занимались и многоходовки не придумывали - сыскное отделение тупо открыло притон под своей крышей на набережной Волги. В притоне продавали денатурат, работало подпольное казино и была устроена "гостиница" для лиц, разыскиваемых за уклонение от службы. Притон жандармы накрыли только в январе 1917 года.

Там же, на с.98. Ссылка на ГУСО ЦГАСО ф. 468, оп. 1, д. 2348, л.8

В 1914 году с призывом дела обстояли более-менее нормально и уклонистами занимались по случаю. С 1915-го принялись отлавливать системно. В Главном жандармском управлении не все даром хлеб ели и потому стали быстро вскрывать эти "железнодорожные аферы". При проверках, жандармы и полицейские чины стали требовать списки "стрелочников". По железной дороге вести разносятся быстро и очень скоро железнодорожные начальники стали брать с уклонистов доплату, переводить их на высококвалифицированные места, а у подчиненных спрашивать: "кого поставим стрелочником?". При проверке, стрелочниками и путевыми обходчиками оказывались инвалиды и престарелые. Эту тему жандармы тоже быстро раскусили, но "стрелочник" уже прочно вошел в фольклор. 13 октября 1915 года "Рыбинский листок" вышел со статьей "Еще о богачах и стрелочниках" и второй смысл уважаемой профессии печатно утвердился.

В жандармских и полицейских донесениях копалась уважаемая Е.Ю. Семенова. Прекрасное про стрелочников нашлось на с.96-97 ее монографии "Мировозрение городского населения Поволжья в годы Первой мировой войны (1914-начало 1918 гг.): социальный, экономический, политический аспекты". Самара, 2012.

Самара, как всегда, выбивалась из общей струи. В Самаре такой ерундой не занимались и многоходовки не придумывали - сыскное отделение тупо открыло притон под своей крышей на набережной Волги. В притоне продавали денатурат, работало подпольное казино и была устроена "гостиница" для лиц, разыскиваемых за уклонение от службы. Притон жандармы накрыли только в январе 1917 года.

Там же, на с.98. Ссылка на ГУСО ЦГАСО ф. 468, оп. 1, д. 2348, л.8

Оригинал взят у в Дух эпохи

В.Г.Перов, «Приезд гувернантки в купеческий дом», 1866 г., холст, масло, 44x53,3 cм, ГТГ

Стал тут разбираться в старых, довольно беспорядочных, конспектах. Решил поместить некоторые фрагменты про «давишние времена». Не для того, чтобы чего-то доказывать или опровергать. Просто роясь в Государственной библиотеке, перебирая фактически никому ненужные дореволюционные издания по экономике России, находил много «вкусных» вещей, передающих колорит эпохи. Почему ненужных? Да потому что некоторые книги, похоже, до меня вообще никто не читал.

Берёшь издание какого-нибудь 1887 года и видишь, что первым человеком в библиотеке, который её листал, был библиотекарь, проштамповавший страницы более века тому назад, а вторым, видимо, я. Некоторые книжки, несмотря даже на несколько пожелтевшие листы, выглядят так, словно отпечатаны недавно, настолько хорошо сохранились. Что и не удивительно – их никто или почти никто не читал. Что, вообще говоря, странно. А может, наоборот, не странно. В самом деле, ну много ли найдётся людей, которым интересно читать о процессе добычи озёрной руды для Путиловского завода на Финских болотах во второй половине XIX века. А мне интересно.

Ну про руду писать не буду. Ибо это в самом деле очень специфически. А просто буду время от времени некоторые красочные фрагменты выкладывать. Так сказать, на память. Итак.

читать дальше

В.Г.Перов, «Приезд гувернантки в купеческий дом», 1866 г., холст, масло, 44x53,3 cм, ГТГ

Стал тут разбираться в старых, довольно беспорядочных, конспектах. Решил поместить некоторые фрагменты про «давишние времена». Не для того, чтобы чего-то доказывать или опровергать. Просто роясь в Государственной библиотеке, перебирая фактически никому ненужные дореволюционные издания по экономике России, находил много «вкусных» вещей, передающих колорит эпохи. Почему ненужных? Да потому что некоторые книги, похоже, до меня вообще никто не читал.

Берёшь издание какого-нибудь 1887 года и видишь, что первым человеком в библиотеке, который её листал, был библиотекарь, проштамповавший страницы более века тому назад, а вторым, видимо, я. Некоторые книжки, несмотря даже на несколько пожелтевшие листы, выглядят так, словно отпечатаны недавно, настолько хорошо сохранились. Что и не удивительно – их никто или почти никто не читал. Что, вообще говоря, странно. А может, наоборот, не странно. В самом деле, ну много ли найдётся людей, которым интересно читать о процессе добычи озёрной руды для Путиловского завода на Финских болотах во второй половине XIX века. А мне интересно.

Ну про руду писать не буду. Ибо это в самом деле очень специфически. А просто буду время от времени некоторые красочные фрагменты выкладывать. Так сказать, на память. Итак.

читать дальше

Оригинал взят у в Кто такие вигиланты?

Кто установил законы и назначил их исполнителей? Народ. Кто наблюдал, что эти законы не соблюдаются, нарушаются и попираются? Народ. Кто имеет право защищать эти законы и проводить их в жизнь, если слуги народа неспособны к этому? Народ.

Уильям Колмен, президент вигилантского комитета

Цитата Колмена как нельзя лучше характеризует деятельность первых вигилантов. Для начала давайте разберемся, кто это такие.

В словаре приводится следующее определение:

читать дальше

Кто установил законы и назначил их исполнителей? Народ. Кто наблюдал, что эти законы не соблюдаются, нарушаются и попираются? Народ. Кто имеет право защищать эти законы и проводить их в жизнь, если слуги народа неспособны к этому? Народ.

Уильям Колмен, президент вигилантского комитета

Цитата Колмена как нельзя лучше характеризует деятельность первых вигилантов. Для начала давайте разберемся, кто это такие.

В словаре приводится следующее определение:

читать дальше

Оригинал взят у в Про "телефон"

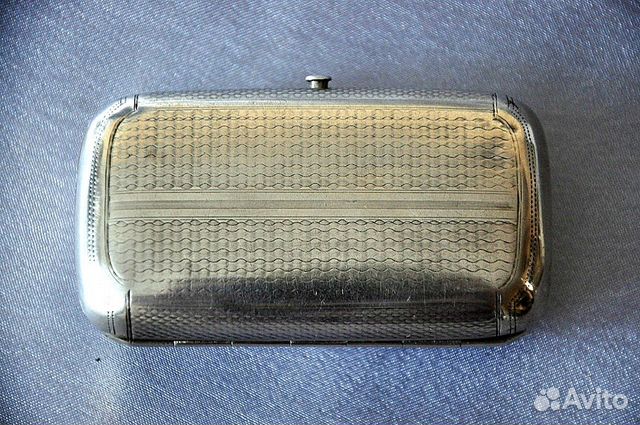

Касательно взволновавшей многих фотографии царского офицера с "мобильником в кармане" из материала http://colonelcassad.livejournal.com/3548039.html

читать дальше

Касательно взволновавшей многих фотографии царского офицера с "мобильником в кармане" из материала http://colonelcassad.livejournal.com/3548039.html

читать дальше

Оригинал взят у в Сладкая империя

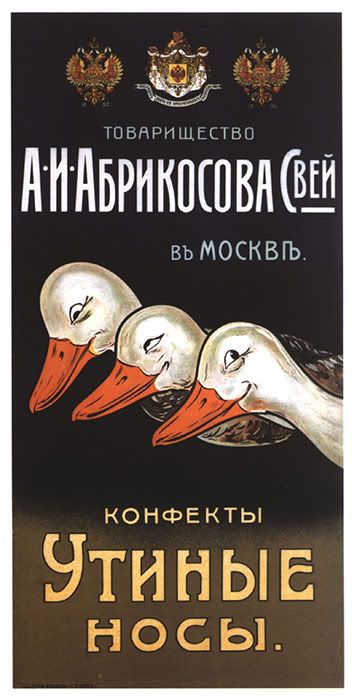

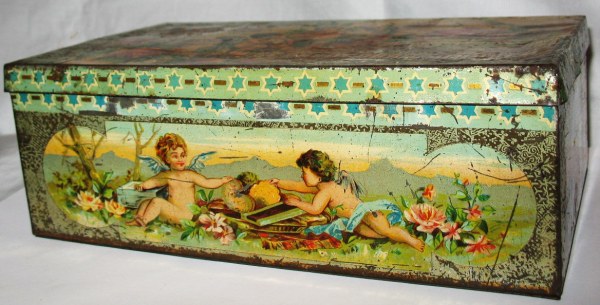

Степан Николаевич Палкин никакого отношения к русскому царю Николаю Первому не имел. Откуда взялось такое подозрение? Ну как же, кто не слыхал про «Николая Палкина», как окрестил русский народ Императора всероссийского Николая Первого за излишнюю любовь к палочным приёмам привития дисциплины. Впрочем, о Николае Первом мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Степан Николаевич Палкин родился в 1737 году в крестьянской семье села Троицкого Чембарского уезда Пензенской губернии. История не сохранила деталей его биографии, однако известно, что в 1804 году он – уже под фамилией Оброкосов, проживал в Москве, где занимался торговлей фруктами, а также основал кондитерскую фабрику. После смерти Степана Николаевича в 1812 году всё его предприятие перешло к сыну Ивану и его брату Василию и братья открыли торговый дом. 27 октября 1814 года братья поменяли несколько мрачноватую фамилию, напоминающую о барщине, на более соответствующую профилю бизнеса. Так в московских купеческих книгах появилась фамилия Абрикосовы. Братья были записаны в Москве в Семёновскую купеческую слободу по третьей гильдии и занимались бакалейной торговлей.

читать дальше

Степан Николаевич Палкин никакого отношения к русскому царю Николаю Первому не имел. Откуда взялось такое подозрение? Ну как же, кто не слыхал про «Николая Палкина», как окрестил русский народ Императора всероссийского Николая Первого за излишнюю любовь к палочным приёмам привития дисциплины. Впрочем, о Николае Первом мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Степан Николаевич Палкин родился в 1737 году в крестьянской семье села Троицкого Чембарского уезда Пензенской губернии. История не сохранила деталей его биографии, однако известно, что в 1804 году он – уже под фамилией Оброкосов, проживал в Москве, где занимался торговлей фруктами, а также основал кондитерскую фабрику. После смерти Степана Николаевича в 1812 году всё его предприятие перешло к сыну Ивану и его брату Василию и братья открыли торговый дом. 27 октября 1814 года братья поменяли несколько мрачноватую фамилию, напоминающую о барщине, на более соответствующую профилю бизнеса. Так в московских купеческих книгах появилась фамилия Абрикосовы. Братья были записаны в Москве в Семёновскую купеческую слободу по третьей гильдии и занимались бакалейной торговлей.

читать дальше

Программа помощи фермерам. Эта семья купила 20 акров земли первым взносом в 50 долларов (всё накопление семьи). Они получили из бюджета кредит в 700 долларов на оборудование и подвижной состав. Теперь у них есть однокомнатная лачуга, семь коров, три свиноматки, домашний насос. Муж (26 лет) около 10 дней в месяц работает за пределами фермы. 22-летняя жена нянчится с тремя детьми. Ноябрь 1938 года, округ Туларе, Калифорния.

Ресторанчик. Сан-Франциско, около 1941 года.

Чуть покрупнее музыкальный аппарат, стоящий перед посетителем.

Оригинал взят у в Как на самом деле выглядел Шерлок Холмс

Иллюстрация к первой публикации повести «Собака Баскервиллей», 1901 год.

Одним из главных создателей образа культового героя всех времён – Шерлока Холмса, был английский иллюстратор Сидни Пэджет. Хотя не он был первым, кто взялся за иллюстрацию рассказов о знаменитом сыщике, но именно он первым точно схватил и развил образ, который Конан Дойл воплотил на страницах своих рассказов. Сидни Пэджет с 1891 году сотрудничал с лондонским журналом «The Strand Magazine». Именно в этом журнале впервые были напечатаны почти все рассказы о двух приятелях с Бейкер-стрит.

читать дальше

Иллюстрация к первой публикации повести «Собака Баскервиллей», 1901 год.

Одним из главных создателей образа культового героя всех времён – Шерлока Холмса, был английский иллюстратор Сидни Пэджет. Хотя не он был первым, кто взялся за иллюстрацию рассказов о знаменитом сыщике, но именно он первым точно схватил и развил образ, который Конан Дойл воплотил на страницах своих рассказов. Сидни Пэджет с 1891 году сотрудничал с лондонским журналом «The Strand Magazine». Именно в этом журнале впервые были напечатаны почти все рассказы о двух приятелях с Бейкер-стрит.

читать дальше

Оригинал взят у в Мужчина в полосочку

В 1784 г. в Версаль доставили зебру, и это экзотическое животное породило моду на полоски. Себастьян Мерсье в 1787 г. писал: "Все ткани - в полоску, фраки, жилеты напоминают об этом красивом онагре. Мужчины, молодые и пожилые, в полоску с головы до ног; чулки и те полосатые".

Смотрите, какой красавец.

Смотрите, какой красавец.

Оригинал взят у в Еще о писателях и профориентации

К предыдущему.

Помните, мы с вами еще весной обсуждали книги, которые могут помочь чайнику понять то, что ему недоступно в литературе? По итогам обсуждения родился вот этот пост: Литература для чайников, и я с тех пор потихоньку грызу разные книги из этого списка. Вот сейчас я как раз дочитываю "Рассказы о литературе" Сарнова и Рассадина. И там как раз тема того, чем писатель отличается от неписателя, обсуждается куда подробнее, чем это можно сделать в паре постов. В первую очередь это "Рассказ седьмой: зрение и прозрение", но также и "Рассказ шестой: лед и пламень". Повторю, что тема Настоящего Писателя обсуждается там весьма подробно, и не вижу смысла обсуждать это еще раз.

Хотя на самом деле и это, весьма подробное и доходчивое обсуждение, так и не дает окончательного ответа на вопрос, где же заканчивается Настоящий Писатель и начинается... что-нибудь другое. По правде сказать, я в свое время и на филфак-то поступил отчасти именно затем, чтобы получить ответ на этот вопрос. Ну, уж там-то наверно знают, логично же? ЧСХ, ответа на этот вопрос я и там не получил, зато получил ответ на тот вопрос, который интересовал меня тогда на самом деле. Я хотел знать, стоит ли мне быть писателем - и понял, что нет, не стоит. Ну, в писатели ведь идут кто зачем. Кто-то и в самом деле ради славы (не могу сказать, что мне это было безразлично: в конце концов, слава - это маленькое бессмертие, кто ж от такого откажется - особенно в семнадцать лет, когда ты как раз окончательно и бесповоротно осознал, что ты смертен, а жизнь бессмысленна?) Кто-то затем, чтобы рассказывать истории. Я понял, что на самом деле хочу работать с текстами. С хорошими текстами. И профессия переводчика как раз давала мне возможность работать с хорошими текстами - с куда лучшими, чем мог бы написать я сам.

А профессия писателя - для меня лично - состояла в рассказывании историй. Таких историй, которые я сам бы хотел прочитать. Так вот, историй этих, на самом деле, у меня и не было. Нет, я мог сколько угодно рассказывать что-нибудь этакое, реалистическое, "мейнстримное". Про то, как он ее любил, а она любила другого, а тот другой вообще любил только футбол и пиво, а потом они все умерли. "Скучно жить на свете, господа". Такое я бы как раз мог, и даже вполне художественно - но вот зачем? Я и чужих-то таких историй читать не хочу, зачем еще плодить новые?

И я подозреваю, что желание работать с хорошими текстами (неважно, что чужими) - это именно то самое, что заставляет людей не только становиться переводчиками художественной литературы, но и оставаться ими, даже когда представляется возможность заняться чем-нибудь другим и более выгодным. Вот сейчас коллега в комментах к предыдущему посту сказала ровно то же самое.

Помните, мы с вами еще весной обсуждали книги, которые могут помочь чайнику понять то, что ему недоступно в литературе? По итогам обсуждения родился вот этот пост: Литература для чайников, и я с тех пор потихоньку грызу разные книги из этого списка. Вот сейчас я как раз дочитываю "Рассказы о литературе" Сарнова и Рассадина. И там как раз тема того, чем писатель отличается от неписателя, обсуждается куда подробнее, чем это можно сделать в паре постов. В первую очередь это "Рассказ седьмой: зрение и прозрение", но также и "Рассказ шестой: лед и пламень". Повторю, что тема Настоящего Писателя обсуждается там весьма подробно, и не вижу смысла обсуждать это еще раз.

Хотя на самом деле и это, весьма подробное и доходчивое обсуждение, так и не дает окончательного ответа на вопрос, где же заканчивается Настоящий Писатель и начинается... что-нибудь другое. По правде сказать, я в свое время и на филфак-то поступил отчасти именно затем, чтобы получить ответ на этот вопрос. Ну, уж там-то наверно знают, логично же? ЧСХ, ответа на этот вопрос я и там не получил, зато получил ответ на тот вопрос, который интересовал меня тогда на самом деле. Я хотел знать, стоит ли мне быть писателем - и понял, что нет, не стоит. Ну, в писатели ведь идут кто зачем. Кто-то и в самом деле ради славы (не могу сказать, что мне это было безразлично: в конце концов, слава - это маленькое бессмертие, кто ж от такого откажется - особенно в семнадцать лет, когда ты как раз окончательно и бесповоротно осознал, что ты смертен, а жизнь бессмысленна?) Кто-то затем, чтобы рассказывать истории. Я понял, что на самом деле хочу работать с текстами. С хорошими текстами. И профессия переводчика как раз давала мне возможность работать с хорошими текстами - с куда лучшими, чем мог бы написать я сам.

А профессия писателя - для меня лично - состояла в рассказывании историй. Таких историй, которые я сам бы хотел прочитать. Так вот, историй этих, на самом деле, у меня и не было. Нет, я мог сколько угодно рассказывать что-нибудь этакое, реалистическое, "мейнстримное". Про то, как он ее любил, а она любила другого, а тот другой вообще любил только футбол и пиво, а потом они все умерли. "Скучно жить на свете, господа". Такое я бы как раз мог, и даже вполне художественно - но вот зачем? Я и чужих-то таких историй читать не хочу, зачем еще плодить новые?

И я подозреваю, что желание работать с хорошими текстами (неважно, что чужими) - это именно то самое, что заставляет людей не только становиться переводчиками художественной литературы, но и оставаться ими, даже когда представляется возможность заняться чем-нибудь другим и более выгодным. Вот сейчас коллега в комментах к предыдущему посту сказала ровно то же самое.

Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы в записи при наведении курсора на определенное слово всплывала картинка.

Пишет Basenji:

Пишет Basenji:

16.07.2017 в 22:43

Код:URL комментария

Результат:Котик

Оригинал взят у в Неизвестный Морзе: непризнанный художник, изобретатель телеграфа или великий авантюрист?

Имя Сэмюэла Морзе всем знакомо благодаря его самому известному открытию – знаменитой азбуке, названной в честь изобретателя. Однако мало кто знает о том, что Морзе был еще и художником, к тому же основателем и президентом Национальной академии рисунка в Нью-Йорке. Впрочем, об эстетической ценности его работ искусствоведы высказывали весьма противоречивые отзывы, так же, как ученые – о значении его изобретений. Кем же он был на самом деле – художником, изобретателем или талантливым авантюристом?

читать дальше

читать дальше

воскресенье, 16 июля 2017

Tally-ho – исторически это было восклицание, которым британские охотники давали понять, что видят лису. А теперь эту фразу часто используют в качестве русского аналога: «Засек!», «Смотри!».

Оригинал взят у в spelling pronunciation

Несколько примеров того, как произношение менялось и меняется под влиянием орфографии в английском языке:

- "ate" - исходное произношение "эт", под влиянием орфографии стали говорить "эйт". В наше время американцы говорят только "эйт", англичане примерно пополам, но молодое поколение англичан тоже предпочитает "эйт" (65%).

- эти слова с th пришли из французского и первоначально произносились с t: Arthur, author, authority, Catherine, diphthong, lethargy, orthography, throne. Сейчас они все произносятся с th. Название реки Темзы, Thames, продолжают произносить с t, а не th (вообще неясно, кто туда приделал h, исходное кельтское название Tamesas, а в средние века писали Temese).

- perfect, verdict пришли в язык с произношениями "perfit", "verdit".

- often первоначально с "t", потом несколько веков только "оффн", сейчас опять нередко говорят "офтн" под воздействием орфографии, хотя пока что этот вариант в меньшинстве.

- еще примеры слов, где буква вначале выпала в произношении, потом вернулась: swollen, swore. Их произносили без w, потом под влиянием написания опять стали говорить с w. Продолжают произносить без w такие слова, как sword, answer. Слово towards существует в нескольких вариантах произношения: один или два слога, с или без w.

- эти слова пришли из французского без начального h: hospital, human, habit, history. Сейчас они все произносятся с h. Осталось только четыре часто используемых слова, в которых не произносится начальное h: hour, honest, honor, heir (плюс еще herb но только у американцев).

- falcon было без l, сейчас очень мало кто так произносит. С другой стороны похожее salmon до сих пор произносят без l, а также слова типа walk, talk итд.

- corpse произносилось без p, пришло в таком виде из французского.

и с тех пор началось сотрудничество Конан Дойля и Сидни Пэджета по созданию образа великого лондонского сыщика.

и с тех пор началось сотрудничество Конан Дойля и Сидни Пэджета по созданию образа великого лондонского сыщика.