Карло Боссоли. Раннехристианская церковь. 1840-1842 гг.

( Читать дальше... )

Эта палисандровая кровать была изготовлена в 1882 году в Париже, по заказу 20-летнего Саддика Мухаммада Хана IV Аббаси, наваба княжества Бахавалпур. Особые рычаги позволяли поворачивать стоящие по бокам фигуры не вставая с кровати.

www.facebook.com/groups/970380979690235/permali...

В 1925 году писательский дуэт Костарев - Март, но уже под псевдонимом "С. Нариманов" выпускает книгу в жанре "роман приключений" под названием "Белый якорь". Согласно аннотации, в книге "коварным диверсантам и вездесущим шпионам постоянно разлагающейся в шантанах и на панелях Константинополя белой эмиграции противостоит гениальный сыщик советского угрозыска и его недотепа-помощник. Погони, переодевания, перестрелки и приемы джиу-джитсу – в комплекте".

Это очень занятные книги. Нет, ну это, конечно, трэш, «советская пинкертонщина», но это настолько неповторимый трэш первых годов социализма, что он уже перестает быть pulp fiction и становится свидетельством эпохи. Занятно, что из всех книг Костарева время пережила только эта авантюрщина. Все остальные творения давно забыты, а трехтомник «Желтого дьявола» переиздали в 2015 году, «Белый якорь» - в 2016-м.

об авторах больше здесь vad-nes.livejournal.com/560713.html

Посмотрите ещё:

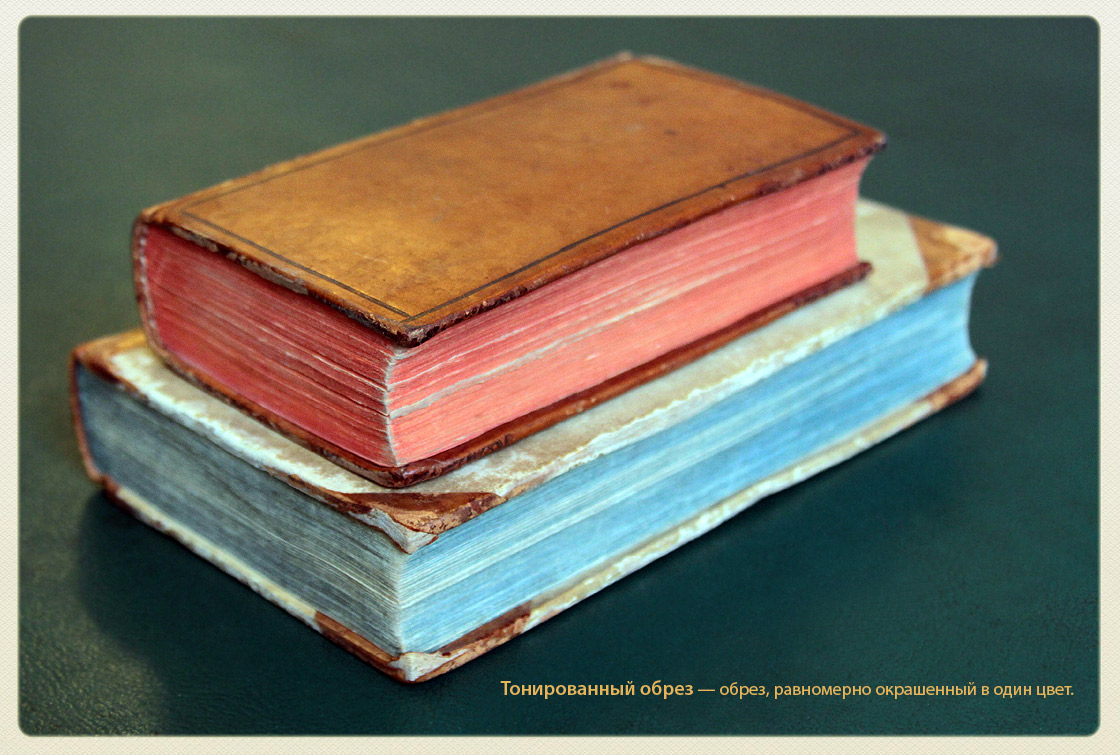

обрез (общее определение)

обрез с раскраской,

обрез с регистром,

обрез с тиснением или гравировкой,

мраморный обрез,

обрез с напрыском (крапчатый),

комбинированный обрез,

необрезанный экземпляр

Выставку обрезов (на сайте РГБ, много фотографий)

Полностью душераздирающий рассказ о крушении корабля "Нева" близ Ситхи приводит френд Виталий

odinokiy

odinokiyКто ж такие эти морские свинки? Трудно вообразить в этой роли милых южноамериканских грызунов. ( Читать дальше... )

читать дальше

Из всего что я пока прочитал по теме Лондона последней трети XIX века, больше всего удивляет не распространенный стереотип - промозглость, туманы, смог. О них упоминается, но проблемой это не считается.URL записи

Главные жалобы прежде всего на абсолютно невыносимую влажную жару летом, когда в Лондоне существовать просто невозможно. Гилберт и Салливан буквально проклинали чудовищное лето 1884 года, когда Лондон превратился в парную баню - Гилберт, стоический барсук, остался. Салливан свалил в Париж. Жара, жара, жара, еще раз жара. И кошмарная влажность, из-за которой менять белье и верхнюю одежду приходится по три-четыре раза на дню.

(c)www.facebook.com/photo.php?fbid=106762743338944...

URL записи19.06.2018 в 18:24Пишет Шенайя:

Отвлекусь на литературуURL записи

Портал Горький поговорил о феномене любовно-фантастического романа с Наталией Стрельниковой, нашим редактором, и Юлией Жуковой, одной из родоначальниц жанра.

«Горький» утверждается в мысли, что перед нами важные социальные тексты, и пытается описать ритуалы чтения литературы, выросшей из фанфика, мечты и «потаенного» феминизма, который в России матриархален.

Сегодня подписчики группы получают необычный подарок: не фильм, а книгу 😊 Причём книга - тоже необычная: это путевые заметки пионера китайского документального кино Сунь Минцзина, который после образования КНР стал преподавателем в таком новом вузе, как Пекинская киноакадемия (в частности, у него учился такой знаменитый китайский кинорежиссёр, как Чжан Имоу - присутствует на общем снимке в конце книги). Летом 1937 года, ровно 81 год назад, Сунь Минцзин отправился в составе делегации на север Китая, и сделал множество снимков мест, которые вскоре стали ареной боёв с японцами; более того, ему самому пришлось бежать из Пекина на последнем поезде, а в Шицзячжуане он был арестован бдительными полицейскими, которые заподозрили в человеке с фотоаппаратом японского шпиона 😉URL записи

Данный перевод на русский язык появился абсолютно случайно. Несколько лет назад я взял, да и отправился во время отпуска в китайский Урумчи (всего 2 часа лёту от Новосибирска, стоит смешные деньги). Осмотрев замечательный Музей Синьцзян-Уйгурского автономного района, и решив приобрести что-нибудь на память, я обнаружил рядом с сувенирными киосками музея ещё и книжную лавку, а в ней, среди разных китайских книг по археологии - и данную книжку на английском языке. У книжки отлетел ценник, а разморённой от жары продавщице абсолютно не хотелось куда-то тащится и что-то выяснять, но я её убедил, что другого покупателя на эту англоязычную книгу в ближайшую историческую эпоху здесь, в самом центре Азии, вряд ли найдётся, и ей пришлось таки сходить в кабинет к начальству и узнать цену. Так я стал обладателем книги, которую в свободное время перевёл на русский язык, а теперь ещё и оформил в PDF-файл.

Большой объём книги на самом деле вызван огромным количеством фотографий, использовавшихся для иллюстрирования писем, которые писал автор своей будущей жене. Здесь вы увидите, как производят соль, и как добывают уголь, как растят пшеницу и опиумный мак, как живут китайские крестьяне и как живут монгольские князья, узнать про традиционный китайский театр теней, а также сможете прочитать описания малоизвестных у нас сражений, происходивших в середине 1930-х годов в южномонгольских землях между китайскими войсками и прояпонски настроенными монголами.

(с)vk.com/doc361104_468487856?hash=298c66a993ea838...

По ссылке книжка

( + 9 фото )

4 июля аукционный дом Bonhams’ в Лондоне на распродаже картин старых мастеров представит недавно идентифицированный портрет сэра Фрэнсиса Дрейка – знаменитого английского пирата и национального героя. Особую ценность портрету придает бородавка на носу Дрейка. Она встречается только на прижизненных его портретах и отсутствует на более поздних. По поводу же этого портрета исследователи полагают, что он может быть самым ранним изображением мореплавателя.

Про историю картины известно немногое. До 1972 года она находилась в частной коллекции в Англии, затем была куплена коллекционером Дирком Гриффином (Dirk T. Griffin). В 2016 – 2018 годах портрет был предоставлен им для выставки в усадьбе Дрейка Баклэнд-Эбби в Девоншире, где сейчас расположен музей, находящийся в управлении Национального фонда. Но приобрести картину в собственность фонд не смог, поэтому она будет выставлена на аукцион. Ожидается, что его цена на аукционе составит 300 000 – 500 000 фунтов стерлингов. Исследование портрета опубликовал в 2014 году в The British Art Journal историк искусства Энгус Холдейн (Angus Haldane). Именно он выдвинул гипотезу, что на портрете изображен Фрэнсис Дрейк. Доказательства, приведенные Холдейном, не выглядят бесспорными, но безусловно заслуживают внимания.

больше здесь polit.ru/article/2018/06/17/ps_drake/

Группа исследователей из Австралии, США, Швейцарии и Дании установила, что дельфины, обитающие в заливе Шарк (Западная Австралия), образуют группы численностью до полутора десятков особей и отличают членов своей группы от представителей конкурирующих групп по именам – индивидуальным сигналам каждого дельфина.

Наличие у дельфинов «индивидуальных позывных», которые можно назвать именами, было известно и ранее. Эти имена представляют собой характерный для каждого дельфина свист длительностью чуть менее секунды. В нынешнем исследовании авторов интересовало, изменяются ли сигналы дельфинов в группах со сложной иерархической структурой. В частности, вырабатывается ли у них какой-то общий сигнал, используемый всеми членами группы для различения своих и чужих.

В заливе Шарк обитают индийские афалины (Tursiops aduncus). Самцам этого вида свойственно объединяться в пары или тройки для совместного поиска самок. Но, по словам Стефани Кинг (Stephanie King) из Университета Западной Австралии, у афалин залива Шарк были открыты и более сложные социальные структуры. Пары и тройки самцов объединяются в группы по 10 – 14 дельфинов. Они помогают друг другу защищать самок от самцов из других групп или же сами пытаются отбить самок у конкурентов.

Исследователи ожидали, что подобно другим животных, у которых возникают подобные объединения, у дельфинов обнаружится общий звуковой сигнал – позывной, позволяющий узнавать членов своей группы. Такое явление наблюдается у некоторых птиц, летучих мышей, слонов и приматов. Однако, как показали исследования, дельфины залива Шарк пользуются каждый своим индивидуальным сигналом и прекрасно узнают своих друзей и соперников по их сигналам. Позывные не меняются в зависимости от того, используют ли их в общении самыми близкими товарищами или в более широком кругу. «Каждый самец сохраняет свой собственный, индивидуальный свист и отличает этим себя от членов своего альянса, даже если связи среди них очень крепки», – говорит профессор Микаэль Крютцен (Michael Krützen) из Цюрихского университета.

polit.ru/news/2018/06/13/ps_dolphins/

Доктор

Как бы то ни было, а меня при чтении экстракта из биографии доктора Диппеля зело порадовало предметное описание того самого, что Мери Шелли подала читателю в весьма общих фразах - "я собрал всё необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании": "Среди его многочисленных трудов по анатомии были такие эксперименты, как кипячение частей человеческого тела в огромном чане с целью создать искусственное существо, а также попытка переместить душу из одного тела в другое, при помощи воронки, шланга и смазки."

В общем, как говорила по совсем иному поводу героиня известного кинофильма: "Ор-р-ригинальный Вы человек!.."

здесь grid-ua.livejournal.com/92816.html

Тибериумное поле экспериментов или как мы с Mc’Arr-ом аутентичным крашением занимались.

Собственно, проблема аутентичного крашения встала передо мной когда я вплотную решил заняться тканями для костюма, ну а на данный момент - тканями для поддоспешной одежды. Социальный статус и экономическое положение гордого обладателя и носителя латного доспеха в начале второй трети XV века в Мекленбурге говорила о том, что ткань должна быть добротной и стоить приличных денег, а следовательно иметь соответственные параметры, из которых одним из важнейших является цвет. Выбор цвета передо мной не стоял - это мой любимый зелёный цвет.

Итак, зелёный цвет. Чтобы получить цвет нужной интенсивности, ткань нужно либо окрасить в два приёма органическими красителями (например сначала индиго или вайдой, а потом пигментом жёлтого цвета), или применить неорганический краситель, окрашивающий ткань в зелёный цвет сразу. И такой, как это ни было бы странно нашёлся. Пользовались им, начиная с античности, а в средние века он носил поэтическое название - вердигрис.

дальше здесь vk.com/@2989097-tiberiumnoe-pole-eksperimentov-...

на пятнадцатый день внезапно включилась монетизация.

Теперь мне не надо стоять на паперти, собирая себе на хлебушек, на хлебушек мне соберет дзен. На маслице, правда, а также на прочие продукты, пока не хватит, но будем надеяться, как говорится.

дней двенадцать назад, посмотрев на количество показов в ленте, я завела еще один канал, с главами из романов, решив, что ни в чем не повинных подписчиков моего первого канала травить главами как-то жестоко, не на то они подписывались и как бы не разбежались. А так это будет просто валяться сбоку и изредка мелькать в ленте. Вряд ли канал с моими романами будет популярен, но 1-2 тысячи показов в ленте дзена - чем не бесплатная реклама? может, кто и заглянет.

Ага, щаз!

прежде всего, посты с главами вовсе не набирали по тыще-две показов в ленте. На порядок меньше.

К очередному понедельнику, когда подводят итоги, должна была появиться так называемая "карма": сделайте три поста, и в начале следующей вы увидите карму. У меня было четыре, но карму мне не показали. Зато количество показов в ленте снизилось на порядок.

Ниче, я продолжаю выкладывать каждый день, внимательно наблюдая за цифрами.

Вчера мне явилась наконец карма, и она была ужасна: меня оштрафовали за публикацию чужого контента. Количество показов в ленте снизилось еще на порядок.