Из предметов обстановки Аптеки особого упоминания заслуживают книги и посуда. Книги были обязательной принадлежностью, и в документах встречаются прямые указания на их нахождение в аптеках на специальных полках, «куда класть дохтурские книги».URL записи

Змеев насчитывает до 29 видов медицинских книг, обращавшихся в московских аптеках, тем более [обычные] и многочисленные были травники. В 1673 г. (июня 13) к великому государю в поход в село Преображенское было отпущено 9 книг травников, частично в переплете, частично в тетрадях,— «все книги на словенском языке», в некоторых из травников «травы назнаменены и расцвечены» и «подписываны»; назывались они травниками или зельниками дохтура Симона Сиреннисуса. Другими популярными руководствами были «Книга лекарская» Ивана Черни (перевод с польского издания 1517 г.), «Прохладный Вертоград» (с польского издания XVI в.)..., «О рождении и плодозачатии», «Сказанье о немощах человеческих» и проч.

читать дальше

major_colville at В поисках доктора Ватсона. Жалованье.

major_colville at В поисках доктора Ватсона. Жалованье.

Врач в лагере. 2я англо-афганская война, 1879г.

Жалованье врачей зависело от их звания и срока службы. Часто оно было меньше, чем прописано в указах, из-за разницы положений полковых и штабных медиков. С 1804г. Ассистенты хирурга получали ежедневно - в пехоте 7 шиллингов 6 пенсов, в кавалерии на 1 шиллинг больше для содержания лошади. Половинное жалованье (то есть пенсия, пособие для тех, кто в отставке) было одинаковым- 3 шиллинга. Полковой хирург имел в зависимости от выслуги от 11 шиллингов 4 пенсов до 18 шиллингов 10 пенсов. Половинное жалованье – 6 шиллингов, после 20 лет службы 10, после 30- 15 шиллингов. Генерал «от медицины» имел 2 фунта в день, для сравнения. Но до этого надо было дослужиться…

Следующие, не слишком серьезные, изменения были в 1814, 1830г., 1840, 1854, 1857-58гг.

При этом надо понимать, что полковые врачи сами покупали себе хирургические инструменты, оплачивали пошив формы, жилье, передвижения, питание. Зачастую, как мы уже знаем, покупали дополнительные лекарства за свой счет. Как и все офицеры должны были оплачивать полковые взносы - на офицерский клуб- оплата прислуги, траты на полковых гостей, покупку вина и тд…

Это к вопросу о социальном лифте. А то я уже устала объяснять, что получить потомственное дворянство до 1845 года было не запредельно сложным делом.

( Читать дальше... )

1. В архивах СПб находится 11 миллионов 200 тысяч единиц хранения.

2. Единица хранения содержит от 1 до 1000 листов бумаги. Если брать, в среднем, 100 листов в единице - то получаем 1 миллиард 120 миллионов листов.

3. Время сканирования одного листа - 5 минут.

4. Общее время сканирования всех листов - 44800 ЛЕТ.

5. Сервер для хранения сканов должен иметь объем - 32000 терабайт.

Это только Питер.

И не удивляйтесь, почему все не оцифровано и не выложено.

УПД: Специально уточню про время сканирования.

Создание цифровой копии 1 листа занимает примерно 5 минут рабочего времени. Эта цифра не придумана: проводились специальные исследования по измерению времени копирования документов. Несмотря на то, что сканирование архивных документов в Санкт-Петербурге осуществляется на высокотехнологичных сканерах, способных самостоятельно выбирать оптимальные режимы сканирования, полностью автоматизировать процесс невозможно. В делах часто встречаются неформатные документы, гаснущий текст, неправильно сшитые листы и т.п. Это все требует изменения настроек сканера, что приводит к увеличению среднего времени, затраченного на работу. Индексацию полученных образов также приходится контролировать вручную. ivakin-alexey.livejournal.com/1327223.html

eregwen, я ее процитирую и дополню собственными иллюстрациями и разысканиями.

eregwen, я ее процитирую и дополню собственными иллюстрациями и разысканиями.

Кого с детства не зачаровывала эта загадочная штука? У Дюма описан "большой голубой бант, сверкающий алмазами" и "подвески, схваченные бантом того же цвета, что перья и юбка". (И, кстати, они в нашем переводе мужского рода - "но, кажется, у вас недостает двух подвесков"

. Если второе описание чуть более понятное - это свисающие украшения, скреплённые бантом, то первое казалось более экзотичным - бант в алмазах, подумать только! Мне, когда я читала роман в десять лет, оно нравилось больше. Я воображала бант, весь усыпанный сверкающими камнями. Весь-весь-весь. И даже какие-то там подвески, которые можно отрезать, а потом привесить обратно, меня не смущали.

. Если второе описание чуть более понятное - это свисающие украшения, скреплённые бантом, то первое казалось более экзотичным - бант в алмазах, подумать только! Мне, когда я читала роман в десять лет, оно нравилось больше. Я воображала бант, весь усыпанный сверкающими камнями. Весь-весь-весь. И даже какие-то там подвески, которые можно отрезать, а потом привесить обратно, меня не смущали.( Читать дальше... )

Если вы любите европейскую средневековую миниатюру, вам наверняка приходилось замечать, что лошади на них как-то странно переставляют ноги – слишком высоко, – так, как вам, скорее всего, не доводилось наблюдать в реальной жизни, и к тому же, на миниатюрах часто изображены иноходцы. Что касается постановки ног, наверняка вы думали, что средневековые мастера, в целях выразительности рисунка, слегка подправляли реальность. Вы ошибались. Мастера-иллюстраторы очень точно отображали ее.

И наверняка вам уже всегда было нелегко представить себе всю эту «историю» с дамскими седлами и боковой посадкой средневековой матроны. Если вы сами при этом занимаетесь верховой ездой, наверняка вы вообще не можете представить себе эту картину. Как бы ни была легка и текуча рысь иных лошадей, рысь остается рысью. Это ритмичные толчки и тряска. Регулярно беременная матрона + дамское седло + рысь или галоп = ??? Боковая посадка в рыси – вопрос безукоризненного равновесия, она возможна всего лишь несколько минут без того, чтобы потом у вас безбожно не болел крестец. Дамское седло отчасти снимает вопрос равновесия, но не снимает вопрос толчка во время рыси, а тем более галопа (и последствий для здоровья при длительной езде "боком", а благордные дамы не только на праздничные шествия выезжали). Передвижение исключительно в шаге? Нет.

Вы были правы в своем непонимании и во всех своих сомнениях. Дело в том, что кроме шага, рыси и галопа, трех основных аллюров современной лошади, средневековье передвигалось на четвертом аллюре – тёльте. Мало того, в настоящее время принято считать, что подавляющее большинство лошадей в средневековье владели четырьмя аллюрами (тёльт – это совершенно нормальный, то есть природный, естественный аллюр), а верховые лошади – шли преимущественно именно четвертым (селекция + обучение). Основное исключение составляли боевые лошади: как раз они должны были владеть всего тремя аллюрами.

Тёльт – аллюр, по скорости ни в чем не уступающий рыси (в зависимости от степени обучения лошади скорость передвижения в тёльте может свободно варьироваться от скорости шага до скорости галопа), но по последовательности перестановки ног сравнимый с шагом. Фаза рывка или фаза парения при этом отсутствует. Результат: быстрое, но при этом совершенно не тряское передвижение. Склонность к тёльту обусловлена генетически (точный номер гена, предположительно ответственного за него, легко найти в соответствующей литературе) и изначально была у всех европейских лошадей. Ее отсутствие у современной европейской лошади – результат исторических техногенных изменений и последовавшей за ними длительной, крайне жесткой селекции, в зависимости от породы не менее жестко продолжающийся и в наши дни. Появление даже слабо выраженного тёльта у лошади, для чьей породы он не желателен, ведет к неизбежной выбраковке из селекционного процесса.

читать дальше

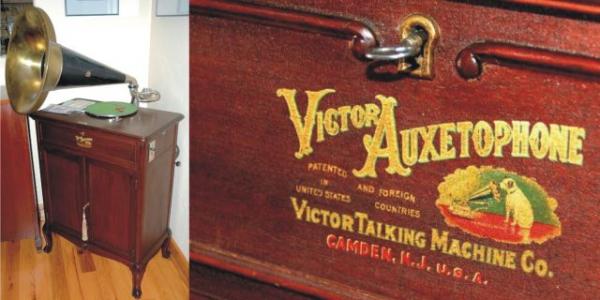

Итак, в 1898 году два английских джентльмена, Horace Short и сэр Charles A Parsons(отец паровой турбины, между прочим), уставшие от напряжения слуха при прослушивании записей «свежих» арий и военных маршей, изобрели усилитель звука, использующий сжатый воздух, известный как Auxetophone. Права на изобретение были позднее выкуплены Парсонсом, имеющим и без того изрядные доходы от паро-турбинного бизнеса. Оксетофоны выпускались серийно под несколькими торговыми марками, и довольно успешно продавались вплоть до 1918 года.

По сути, Оксетофон представляет собой своеобразный «прокачанный» граммофон. Граммофон, с пневматическим усилителем звука!

больше здесь steampunker.ru/blog/music_inst/460.html

79 Германский ручной гранатомет, около 1740 года.

Еда в XV векеURL записи

Еда в XV веке (в основном перевод отсюда whiteoakhistoricalsociety.org/historical-library/the-late-middle-ages-early-renaissance/food-in-the-15th-century/ с небольшими правками)

Список продуктов, которые были бы доступны в Европе во второй половине XV века (в зависимости от страны он, разумеется, несколько варьируется).

Основные продукты питания

Хлеб, сыр, яйца, мед, горчица

читать дальше

Чем питался английский солдат в средневековье?URL записи

В средневековье длительные походы начинались исключительно после зимы, кроме погодных причин, затруднявших поход, важной частью армии - был фураж. Большая часть воинов в средневековье была землепашцами, так что, на войну отправлялись только после сбора урожая. Да и к тому же - провизия заканчивается, а враг также должен собрать урожай. Надо же в конце концов его у кого-то отбирать, когда своя провизия кончится?

К примеру, рацион обычного английского йомена состоял из пшеничного хлеба, приблизительно 1 килограмм в день, овощей - репы, моркови, чеснок также был важной составляющей средневекового блюда. Обязательно присутствовала солонина или копченное мясо, почти во всех армиях того времени был сыр - чаще козий. Сухари (галеты) - были неотъемлемой частью похода, делались они из муки и соли, часто старались ими не злоупотреблять - тогда была обеспечена дизентерия.

читать дальше

URL записи09.08.2018 в 23:27Пишет Аглая:

В Коте Шредингера прочитала:URL записи

"Декарт умер в 1650 году в Стокгольме, где и был похоронен. Но через шестнадцать лет французские поклонники решили вернуть останки философа на родину. Кости эксгумировали, отправили в Париж и захоронили. Однак череп присвоил Йохан Планстрем, капитан шведской стражи, охранявший гроб в Стокгольме. Выяснилось это только через полтора века, в 1816 году, при перезахоронении. И вообще многих костей недоставало: палец взял на память французский посол, лопатку пустил на кольца другой любитель философии... Череп обнаружил на аукционе в Стокгольме великий химик Йенс Берцелиус в 1821 году. Он его выкупил за небольшую сумму, а потом передал Франции. Несколько предыдущих владельцев черепа аккуратно написали прямо на нем, что это "череп Рене Декарта, принадлежит такому-то". Эти надписи и сейчас можно увидеть на выставке в Национальном музее естественной истории в Париже".

Во дают.Разобрали великого ученого по косточкам. (дивится)

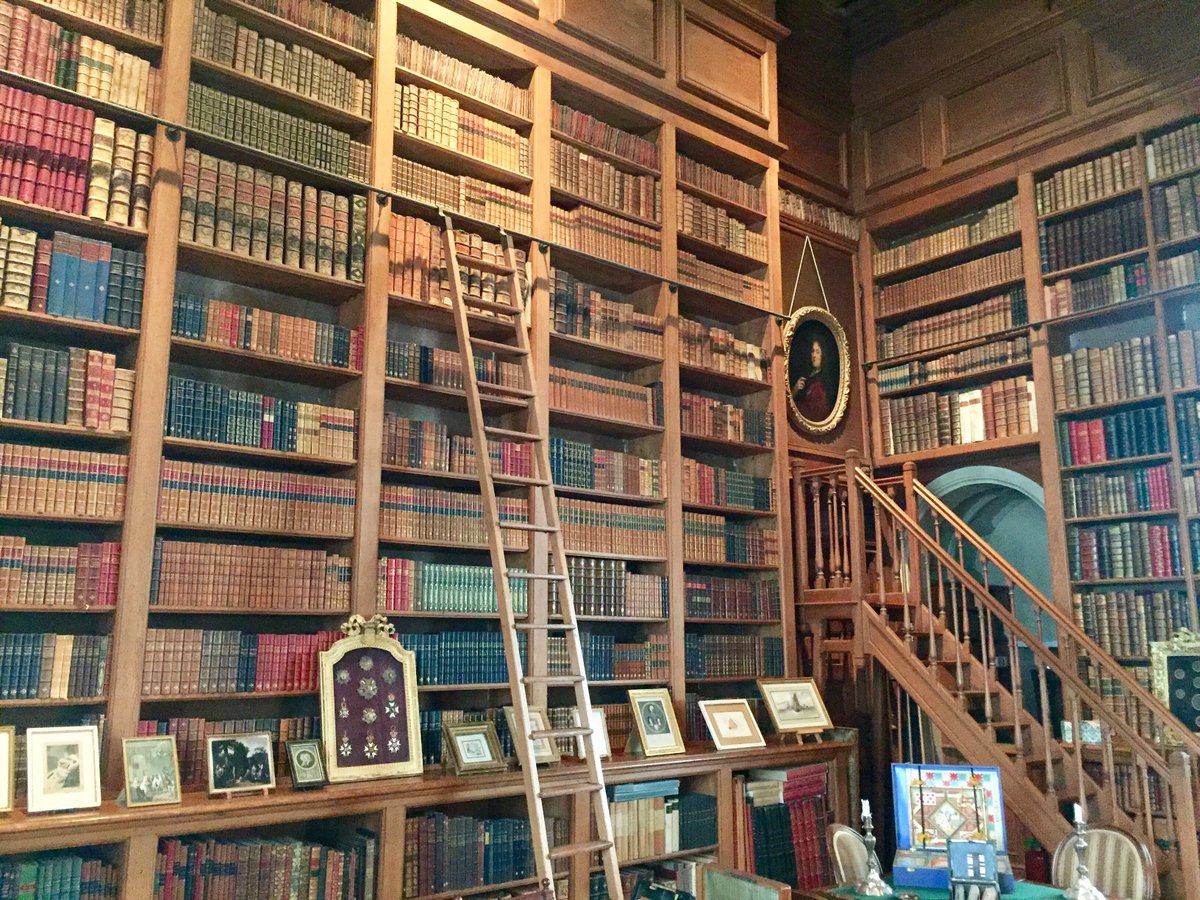

Библиотека замка СерранURL записи

Более 12 000 книг, включая первое иллюстрированное издание Фонтейна.

twitter.com/Omonchateau/status/1027827819659882...

Ален Бомбар отправился в одиночное плавание, которое длилось 65 суток, с 19 октября по 23 декабря 1952 года. Предыстория его такова. Весной 1951 года Ален Бомбар, молодой врач-интерн ( А.Б. родился 27 октября 1924 года), только начавший свою профессиональную деятельность в госпитале французского порта Булонь, был потрясен количеством погибших моряков с потерпевшего кораблекрушение вблизи берега траулера «Нотр-Дам-де-Пейраг». Траулер ночью, в тумане, налетел на камни прибрежного мола и разбился. Погибли 43 моряка. Утром, спустя несколько часов, их тела вытащили на берег и, что самое удивительное, все они были в спасательных жилетах! Именно это событие подтолкнуло молодого врача заняться проблемой спасения жизни людей, терпящих бедствие в море.

Бомбар задумался, почему так много людей становятся жертвами кораблекрушений? Ведь ежегодно многие тысячи человек погибают в море. И как правило, 90% из них гибнет в первые три дня. Почему это происходит? Ведь для того, чтобы умереть от голода и жажды, потребовалось бы гораздо больше времени. Бомбар сделал вывод, который позднее написал в книге «За бортом по своей воле»: «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха!».