Торгиздат, 1956-1961 гг.

За скучным названием прячется одно из интереснейших справочных изданий советской эпохи.

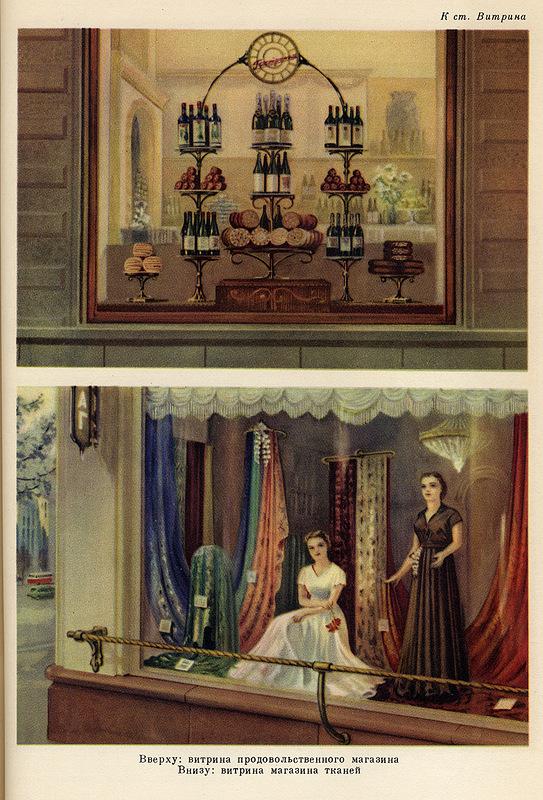

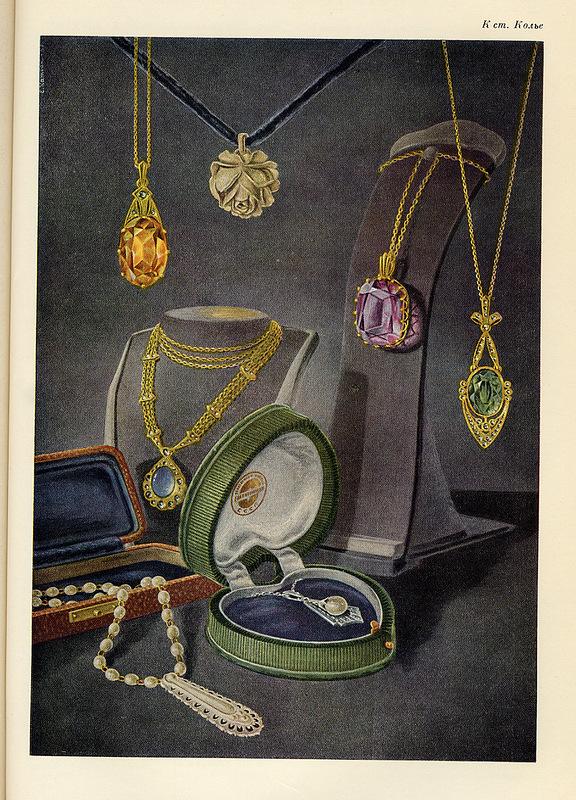

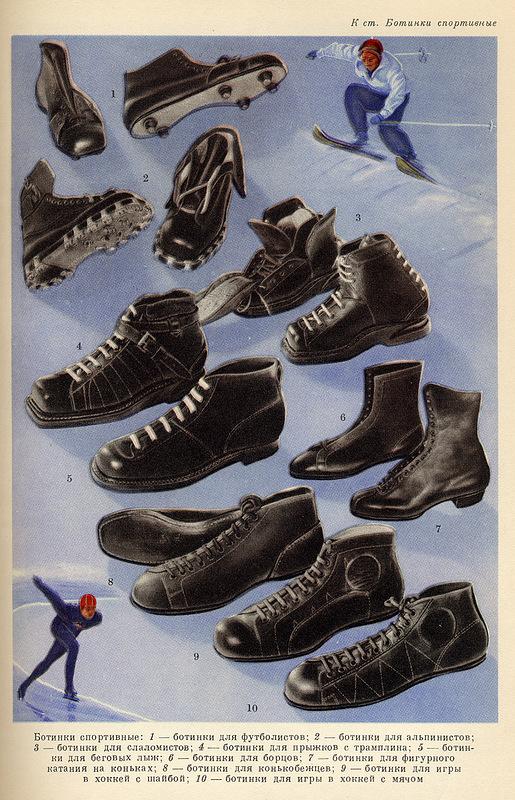

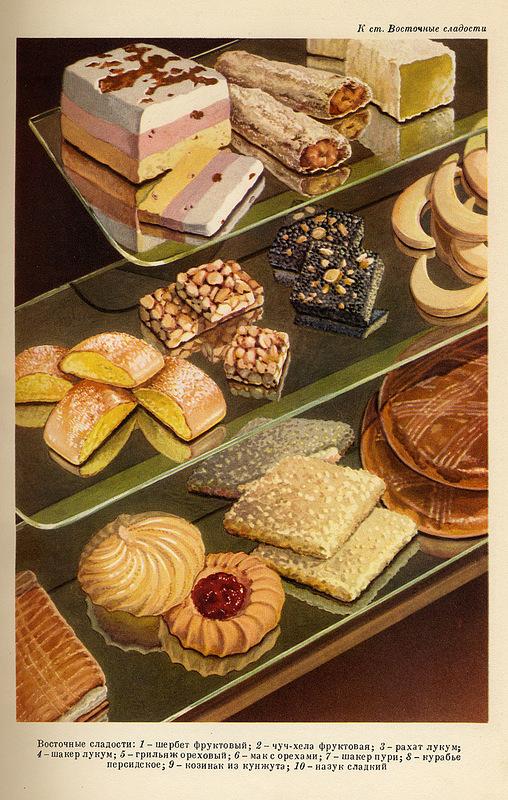

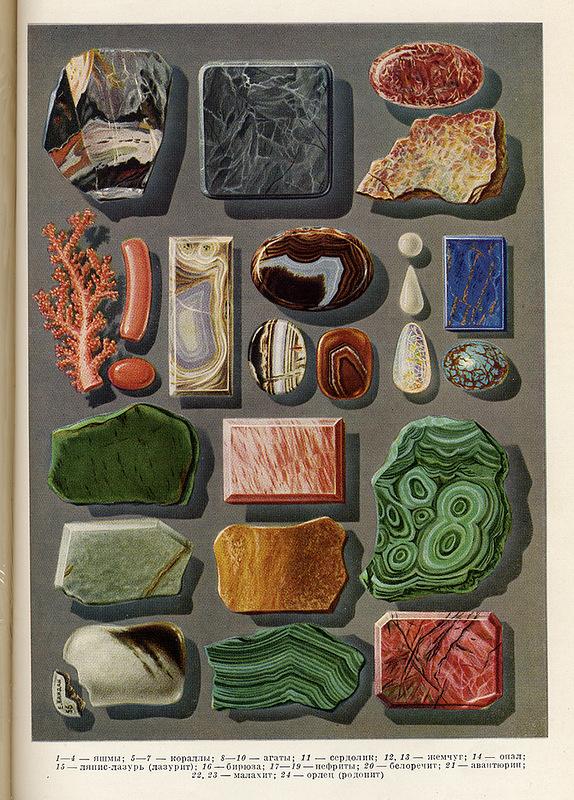

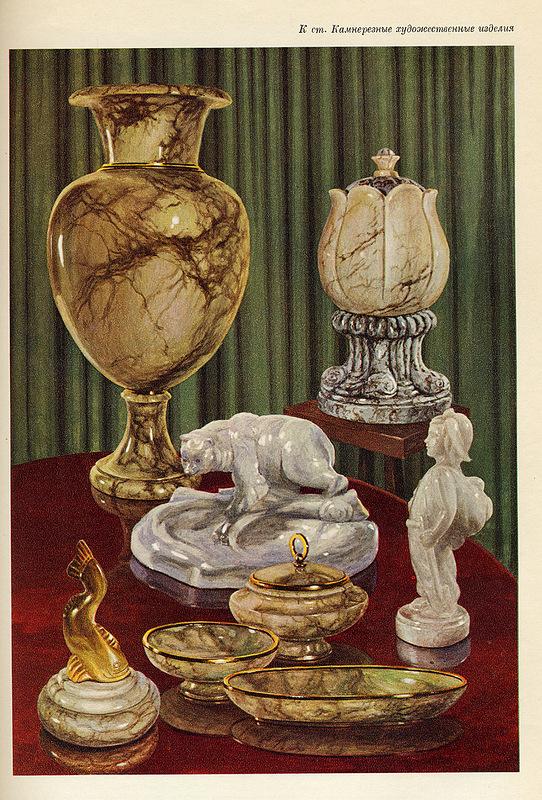

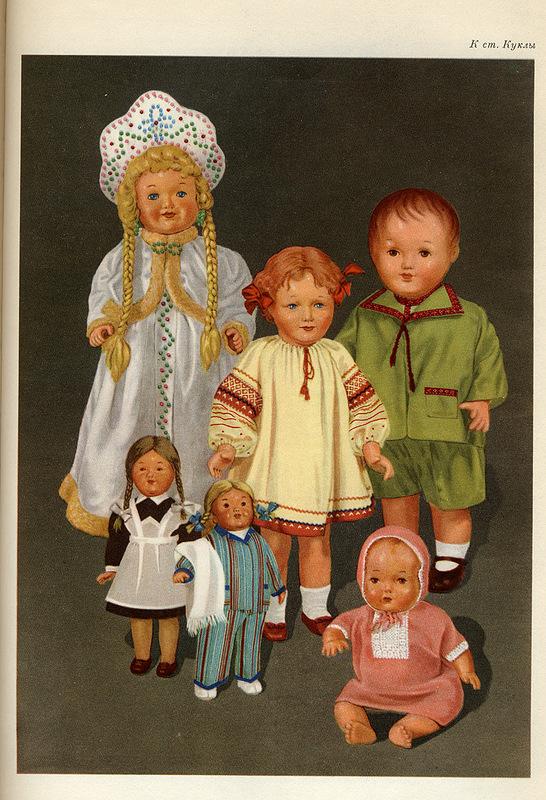

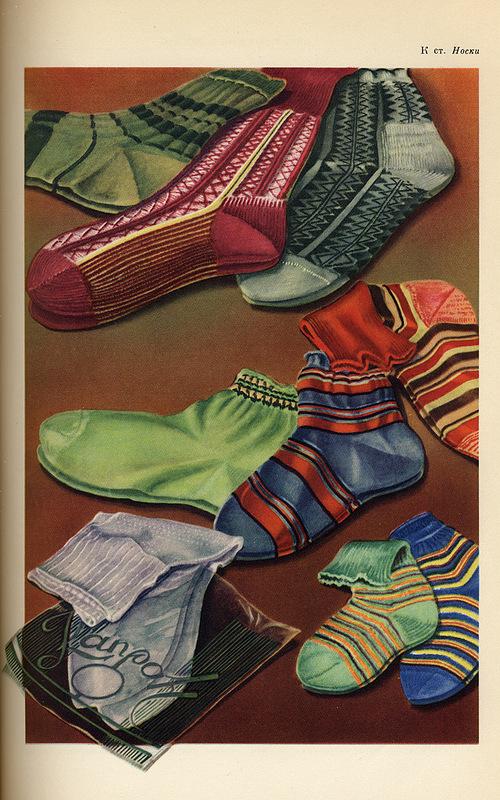

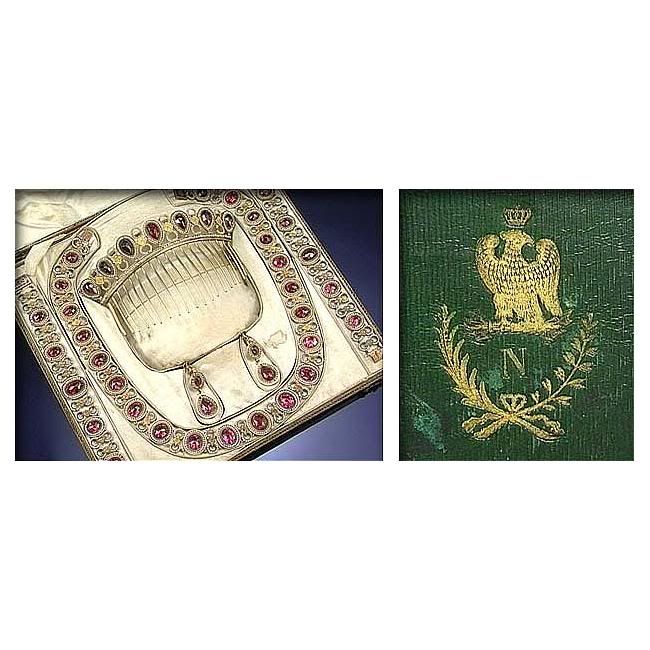

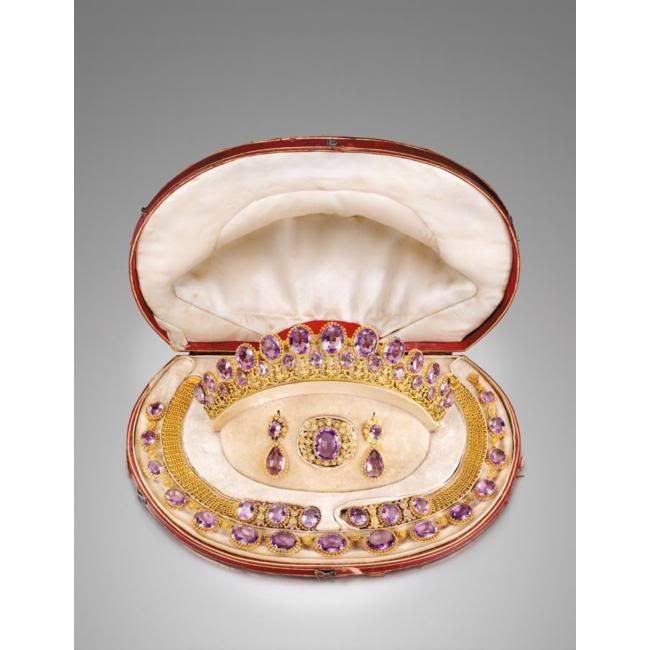

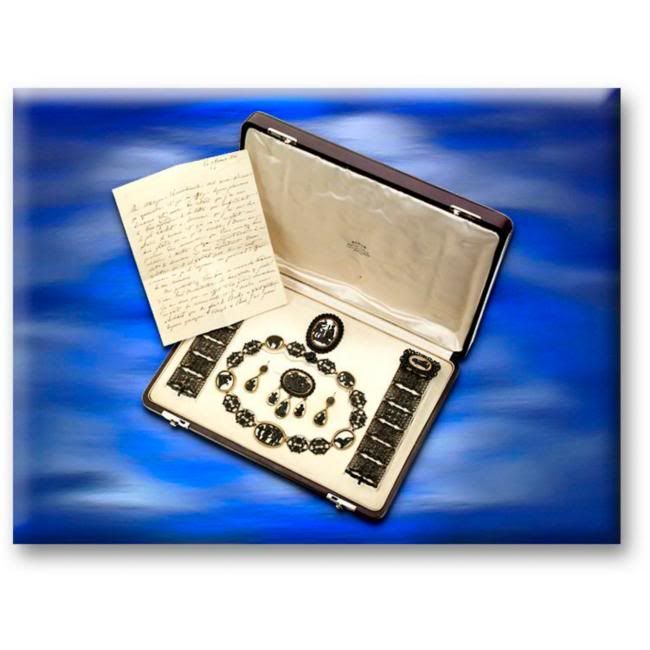

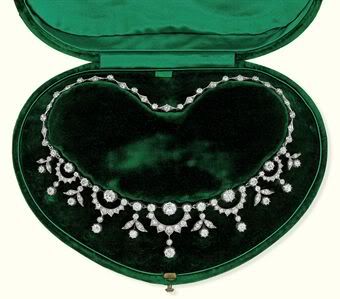

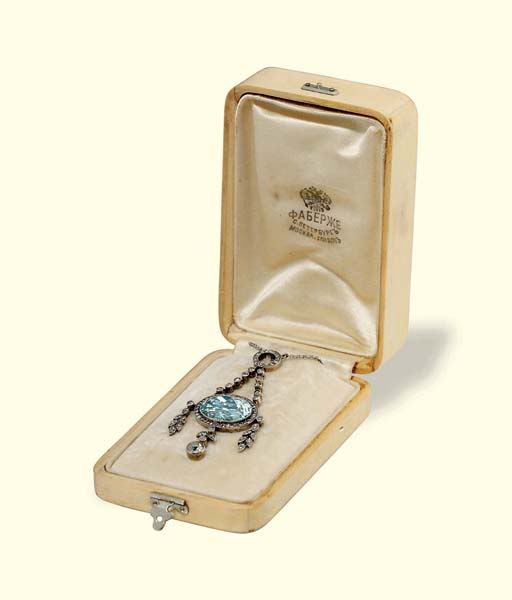

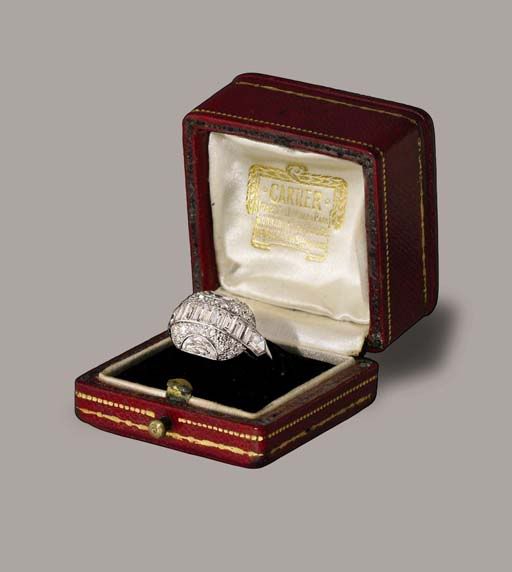

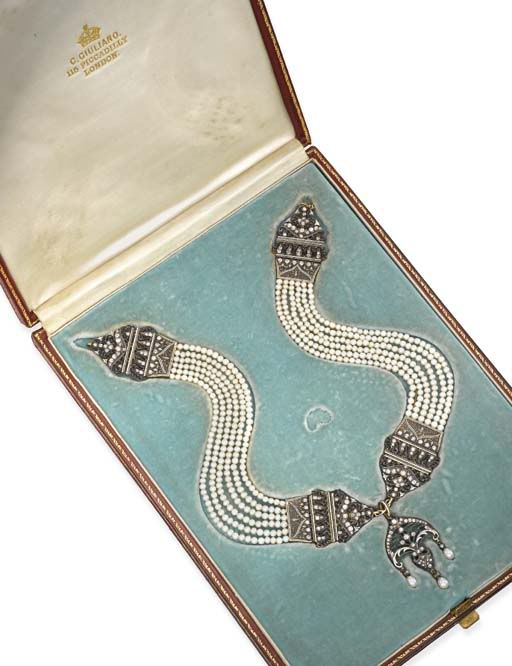

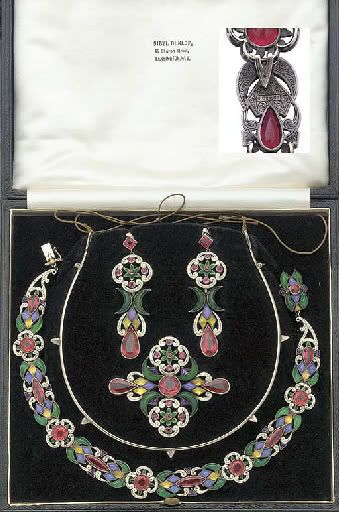

Цель издания этого 9-томника – ознакомить руководящих работников торговли с ассортиментом товаров народного потребления, выпускаемых советской промышленностью. Он содержит громадное количество подробных описаний различных товаров, например состав колбасы «Докторская» или того, из каких именно марок латуни делают самовары. Кроме того, множество статей объясняют, например, чем отличается надглазурная роспись от подглазурной, какие существуют виды алмазной грани, как делают советское виски и т.д. и т.п. В каждом томе около двух десятков цветных вклеек,отпечатанных на прекрасной немелованной бумаге с особым, характерным только для 50-х и начала 60-х, шиком. Черно-белых же картинок в этом издании тысячи. Качество его полиграфического исполнения чрезвычайно высоко. Показываю только цветные картинки, не все.

посмотреть много картинок

Нового командира корпус получил лишь в ноябре 1943 – им стал гауптштурмфюрер СС Ганс Вернер Ропке. А 1 января 1944 года был издан приказ об официальном формировании подразделения. В феврале корпус передислоцируется в Гильдесхайм, в бывший монастырь, превращенный немцами в Центр исследования нордической расы, а по совместительству в казармы иностранных добровольцев СС. 20 апреля состоялся первый парад БФК (

Нового командира корпус получил лишь в ноябре 1943 – им стал гауптштурмфюрер СС Ганс Вернер Ропке. А 1 января 1944 года был издан приказ об официальном формировании подразделения. В феврале корпус передислоцируется в Гильдесхайм, в бывший монастырь, превращенный немцами в Центр исследования нордической расы, а по совместительству в казармы иностранных добровольцев СС. 20 апреля состоялся первый парад БФК ( 8 марта корпус был отправлен в тренировочный лагерь в Нимеке, а 22 марта прибыл в расположение 11-й мд СС

8 марта корпус был отправлен в тренировочный лагерь в Нимеке, а 22 марта прибыл в расположение 11-й мд СС