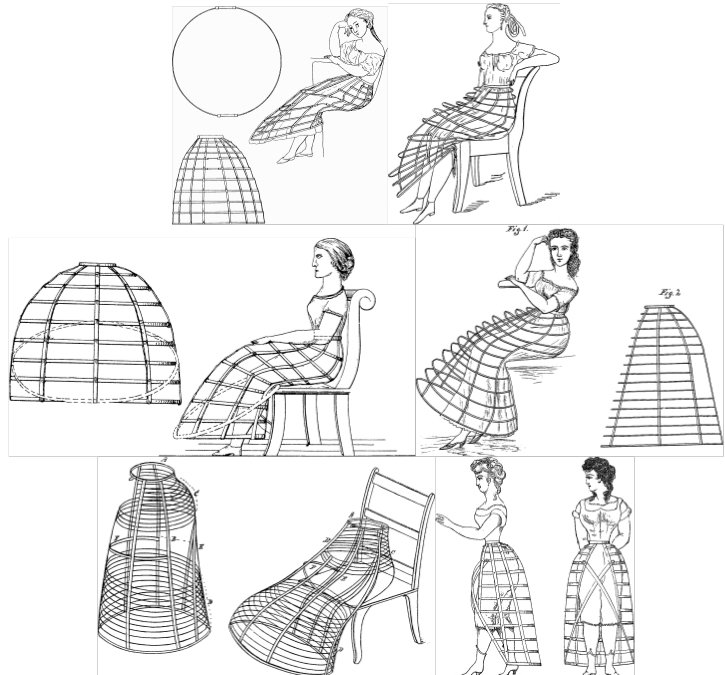

Клетка кринолинаURL записи

Кринолины (и тюрнюры) на примере театральных костюмов. Спонсор показа — пинтерест.

воскресенье, 19 июля 2020

18.07.2020 в 22:51

Пишет Gun_Grave:

суббота, 18 июля 2020

18.07.2020 в 11:21

Пишет Хозяйка книжной горы:Вслед за героями книг. Часть 7. Храбрец КрийонURL записи

Его слава была такова, что он стал героем многих книг. Не думайте, будто о нем писал только Александр Дюма — Понсон дю Террайль, Мишель Зевако, Джон Уаймен и многие другие.

"Вы мне нравитесь, давайте драться!" — это о нем.

Принято говорить, что Луи де Бальб де Бертон де Крийон (Крильон) был одним из самых видных французских военачальников, но это не совсем так. Крийон находился на французской службе, но строго говоря, французом не был. Его предки были выходцами из Пьемонта (Италия). В XIV веке во время авиньонского пленения пап они переселились вместе с ними в Авиньон.

Довольно быстро пришельцы заняли достойное место среди местной знати и породнились с ней. Но хотя их стали называть провансальцами, они были связаны с Авиньоном и его окрестностями, которые оставались в папском владении даже после окончания авиньонского пленения. Французским Авиньон стал только в конце XVIII столетия.

Храбрец Крийон родился 5 марта 1543 года.

Он учился в Авиньоне — городе папского дворца, множества церквей, монастырей, постоянных религиозных процессий и исступленной веры. В 14 лет он вступил в орден рыцарей Святого Иоанна, известных также как госпитальеры, а позднее — мальтийские рыцари. Правда, он так и остался послушником, просто не успев стать рыцарем ордена.

Что же помешало Крийону? Это не совсем ясно. По одной из версий дело было в дуэли. 14-летний послушник был вспыльчив и горд, так что в Страстную неделю, когда он выходил с богослужения, он схватился за шпагу, когда его оскорбил один из представителей местного дворянства. Поединок закончился гибелью оскорбителя. Чтобы избежать казни, Крийон бежал во Францию и совершенно точно известно, что в 15 лет Луи де Крийон — Храбрец Крийон — под командованием Франсуа де Гиза участвовал в освобождении от англичан Кале.

читать дальше

18.07.2020 в 15:03

Пишет natali70:URL записи

"Сарасате играет сегодня в Сент-Джемс-холле...Смотрю, в программе сплошь немецкая музыка, а ее я люблю больше, чем итальянскую или французскую. Она помогает углубиться в себя и это как раз то, что мне нужно. Пошли!"

--- Шерлок Холмс. Союз рыжих.

"Пабло Мартин Мелитон Сарасате (1844-1908) был знаменитым скрипачом, карьера которого началась с победы в конкурсе, проводимом Парижской консерваторией, которую он закончил с первыми премиями как по специальности, так и по гармонии в 1859 году. Свою концертную деятельность он начал в возрасте 16 лет. В статье "Портреты знаменитостей в различные моменты их жизни" , вышедшей в "Стрэнд Мэгэзин" в 1892 году, издатели писали: "Чрезвычайная красота его исполнительского искусства, несомненно, в соединении с его примечательной внешностью, гарантирует ему немедленный успех...В среде музыкантов считается спорным вопросом, кто является величайшим скрипачом в мире - сеньор Сарасате или герр Иоахим (видимо речь идет об австрийско-венгерском скрипаче Йозефе Иоахиме) " -- Из "Нового Аннотированного Шерлока Холмса"

И захотелось добавить сюда цитату из И. Ефремова. В его рассказе «Встреча над Тускаророй» главный герой в ресторанчике в Кейптауне слушает «Цыганские напевы»:

Скрипка снова запела, на этот раз цыганские напевы Сарасате. Я всегда любил их и всей душой отдался звукам, говорящим о стремлении вдаль, печали расставания, о неясной тоске по непонятному…

Ну, и вот заодно раз уж речь зашла об этих "Портретах знаменитостей в различные моменты их жизни". Видимо, это была такая рубрика в "Стрэнде". В 1891 году в ней появилась статья и об Артуре Конан Дойле с несколькими фотографиями

Туберкулез в переводе на русский язык означает бугорчатка (tuberculum – бугорок). Наука о туберкулезе называется фтизиатрией (phthisis – чахотка и iatrei – лечение). Заболевание туберкулезом было известно давно. Так, Lehmann и Mollisson установили наличие спондилита у человека, жившего до времен палеолита. Об этом также свидетельствуют исследования Bartels, который в 1905 г. при раскопках около Гайдельберга обнаружил в скелете человека признаки спондилита. Эта находка относилась к каменному веку.

В источниках «Веды» (III тысячелетие до н.э.) также содержатся сведения о туберкулезном процессе.

В вавилонских законах Хаммураби (начало II тысячелетия до н.э.) Сообщалось о праве на развод с женщиной, больной туберкулезом, а в древней Индии (законы Ману) запрещалось жениться на женщине, больной туберкулезом. Сведения об этом заболевании имеются также и в древних китайских рукописях (IV в. до н.э.).

Гиппократом (460 – 377 гг. до н.э.) были описаны общие признаки легочного туберкулеза. Однако причину и патогенез туберкулеза Гиппократ понимал неправильно, так как сводил все к смешиванию слизи в головном мозгу, которая, по его мнению, попадает в легкие и воспаляется. Гиппократ считал, что туберкулез является наследственным заболеванием.

Описание клиники туберкулеза имеется в работах Галена (131 – 201 гг. н.э.), который так же, как и Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.), описал симптоматику туберкулеза и высказал мысль о контагиозности туберкулезного заболевания.

читать дальше

В источниках «Веды» (III тысячелетие до н.э.) также содержатся сведения о туберкулезном процессе.

В вавилонских законах Хаммураби (начало II тысячелетия до н.э.) Сообщалось о праве на развод с женщиной, больной туберкулезом, а в древней Индии (законы Ману) запрещалось жениться на женщине, больной туберкулезом. Сведения об этом заболевании имеются также и в древних китайских рукописях (IV в. до н.э.).

Гиппократом (460 – 377 гг. до н.э.) были описаны общие признаки легочного туберкулеза. Однако причину и патогенез туберкулеза Гиппократ понимал неправильно, так как сводил все к смешиванию слизи в головном мозгу, которая, по его мнению, попадает в легкие и воспаляется. Гиппократ считал, что туберкулез является наследственным заболеванием.

Описание клиники туберкулеза имеется в работах Галена (131 – 201 гг. н.э.), который так же, как и Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.), описал симптоматику туберкулеза и высказал мысль о контагиозности туберкулезного заболевания.

читать дальше

18.07.2020 в 08:21

Пишет Нари:Чтоб былоURL записи

www.youtube.com/playlist?list=PLJG6TIslDhCqAh4N... подборка филтмов про Холмса. 1954-1966, США, Холмс - Рональд Ховард. Без перевода.

18.07.2020 в 05:13

Пишет EricMackay:Автор замечательного блога о гребном флоте galea_galley оказывается умер в мае. Очень жаль. Прекрасный был автор и человек.URL записи

В моем дневнике было несколько постов из его журнала. Все я переносить и не пробовала.

пятница, 17 июля 2020

17.07.2020 в 16:21

Пишет Hessalam:Из Колумбии в Полинезию 800 лет назад: генетики подтвердили гипотезу Тура ХейердалаURL записи

О том, что жители Полинезии ещё до европейской колонизации могли контактировать с Новым светом, ученые подозревали давно. Выдающийся путешественник Тур Хейердал даже полагал, что Полинезию заселили мигранты из Южной Америки — и показал возможность такого плавания, преодолев тысячи километров от перуанского побережья до атолла Рароиа на плоту «Кон-Тики» из бальсовых брёвен.

На древние контакты указывало, например, то, что полинезийцы возделывают батат (сладкий картофель) — растение, судя по всему, южноамериканского происхождения, и даже называют его сходным образом: «кумала» в Полинезии, «кумал» у каньяри в Эквадоре. Существуют и другие культурные аналогии, но при желании их можно оспорить.

Прояснить вопрос могла бы генетика. И такие попытки предпринимались, причём объектом исследований выступал, как самая восточная точка Полинезии, конечно, остров Пасхи (он же Рапануи). Однако два полногеномных анализа дали противоположные результаты. В первом исследовании участвовали геномы 8 современных рапануйцев, и у них у всех нашли «индейский» компонент. Во втором анализу подвергли ДНК из костных останков 5 жителей острова — и никаких американских следов не нашли. Генетику популяций других островов Полинезии в этом ракурсе еще не изучали.

Этим и занялись авторы новой статьи в Nature. Они получили полные геномы 807 человек, включая 166 рапануйцев, 188 жителей других островов Тихого океана (17 популяций), а также 15 групп коренных американцев с западного побережья. Привлекли и ряд древних геномов Центральной и Южной Америки.

читать дальше.

(c)22century.ru/popular-science-publications/prehi...

17.07.2020 в 14:34

Пишет Grissel:совершенно укуренная, но подлиннаыяя историяURL записи

В изложении Антрекота. Я, когда в свое время вот про это все прочитала, поняла, что напеть не смогу.

Будни Святой Инквизиции (расширенные, дополненные) или выдали девицу за женщину

17 июня 1587 года, Толедо. Год после Армады. Инквизиционный трибунал. Председатель – дон Лопе де Мендоса. В настоящий момент глаза у него на лбу.

Перед ним стоит подсудимое неопределенного пола и возраста. По одним документам и согласно показаниям множества свидетелей оно – он. Элено де Сеспедес, мавр-полукровка, бывший чулочник и портной, бывший солдат, успевший поучаствовать в Альпухарских войнах против морисков, а ныне - хирург, член корпорации, лицензирован по двум специальностям – собственно хирургии и кровопусканию и прочей очистке организма (и все это, однако, самоучкой). Известный специалист, успешно работавший во многих городах Испании… в том числе, и при дворе. По другим документам оно – она. Элена де Сеспедес, сорока одного или двух лет, из Аламы, дочь испанца и рабыни-мавританки, рожденная в рабстве, освобожденная хозяином (то есть отцом) и получившая имя и фамилию в честь покойной жены хозяина. Вышла замуж в 16 лет, муж бросил вскоре после беременности – по слухам, умер, и с тех пор Элена жила трудом своих рук. Предмет разбирательства – второй брак, заключенный за 15 месяцев до ареста. С женщиной, Марией дель Каньо.

Далее по ссылке

el-d.livejournal.com/213134.html

17.07.2020 в 11:27

Пишет Нари:И ещеURL записи

rossica-antiqua.livejournal.com/719950.html скачать можно

Макушников О.А. Современная археология городских и сельских поселений Древней Руси IX-XIII вв. Курс лекций. Гомель, 2018

Содержание

Введение

Лекция 1. История изучения памятников Руси IX–XIII вв.

Лекция 2. Изучение памятников IX–XIII вв. в Беларуси

Лекция 3. Археология сельских поселений

Лекция 4. Погребальные памятники сельского населения

Лекция 5. Крестьянские могильники эпохи Руси на землях Беларуси

Лекция 6. Города Руси: общая археологическая характеристика

Лекция 7. Археология Киева и Новгорода Великого

Лекция 8. Археология Полоцка, Турова, Минска, Бреста

Лекция 9. Археология средневекового Гомеля

Лекция 10. «Открытые торгово-ремесленные поселения» Руси

Лекция 11. Моховский археологический комплекс на юго-востоке Беларуси

Лекция 12. Замки: владельческие поселения и крепости по историко-археологическим данным

Литература

Приложения

Курьезы из The Illustrated Treasury of Medical Curiosa (Hardcover) by Barbara Newman, я собрал из разных постов и добавил свои комментарии (болд).

Под катом не только смешное.... а, и часто, ужасное… в общем я предупредил.

М. де Лорме, врач при дворе короля Луи 14, считал, что рыбы долго живут потому, что в воде нет сквозняков. Соответственно, он носил 6 пар чулок, четыре головных убора и спал в каменной печи, заставленной бутылками с горячей водой. На улице он появлялся лишь в специальном кресле, обитом мехами. В дополнение к этим предосторожностям, он постоянно держал во рту кусочек чеснока, а в каждой ноздре по веточке руты. Он никогда не прикасался к овощам, сырым фруктам, джемам и выпечке, питаясь почти исключительно овечьими языками и сливовым сиропом. В возрасте 87 лет он женился на молодой девушке, но девушка не вынесла такой жизни и умерла меньше чем через год. Сам же он дожил до 94 лет.

дальше здесь dok-zlo.livejournal.com/428055.html

Под катом не только смешное.... а, и часто, ужасное… в общем я предупредил.

М. де Лорме, врач при дворе короля Луи 14, считал, что рыбы долго живут потому, что в воде нет сквозняков. Соответственно, он носил 6 пар чулок, четыре головных убора и спал в каменной печи, заставленной бутылками с горячей водой. На улице он появлялся лишь в специальном кресле, обитом мехами. В дополнение к этим предосторожностям, он постоянно держал во рту кусочек чеснока, а в каждой ноздре по веточке руты. Он никогда не прикасался к овощам, сырым фруктам, джемам и выпечке, питаясь почти исключительно овечьими языками и сливовым сиропом. В возрасте 87 лет он женился на молодой девушке, но девушка не вынесла такой жизни и умерла меньше чем через год. Сам же он дожил до 94 лет.

дальше здесь dok-zlo.livejournal.com/428055.html

Летом 1934 г. власти деревни Плоаре в регионе Бретань (Франция) решили отремонтировать могилу врача Лаэннека на местном кладбище. Гроб выкопали и перенесли в часовню. Пока с французской эффективностью и французской же быстротой ремонтники собирались с духом, чтобы зацементировать дно и стенки могилы и привезти новое мемориальное надгробие, могила более недели стояла открытой. В нее сразу же спрыгнул кто-то из местных жителей. И полежал на дне несколько минут. Зачем? Для исцеления от хворей и прибавки здоровья. Пока он там лежал, идея показалась правильной для другого жителя деревни, и он стал торопить первого. Едва первый вылез, второй и сам нырнул туда же. К вечеру в могиле Лаэннека полежала вся деревня. На следующий день – жители близлежащего городка Дуарнене. Потом стали приезжать и приходить бретонцы отовсюду. Говорят, за девять дней в могиле полежало несколько тысяч человек. Говорят, некоторые исцелились.

Возможно, это только легенда. Во французских и английских источниках я нашел лишь подтверждение самого факта ремонта могилы Лаэннека в том году – не более. Возможно, я плохо искал. Но даже если не было тысяч французов, прыгающих в могилу, сама история отражает отношение местных жителей к этому врачу. И это более чем через 100 лет после его смерти! Это как если бы сейчас было паломничество в мавзолей Пирогова или на могилу Образцова…

Что же сделало Лаэннека особенным для жителей Дурнене-Плоаре? В науке Лаэннек весьма известен. В 14 лет он закончил школу и стал учиться медицине. В 18 лет ушел добровольцем в республиканскую армию и стал служить в качестве помощника хирурга. В 20 лет (в 1801 г.) он стал учеником личного врача Наполеона Корвизара (который семиотика, перикардит и клапанные пороки сердца). До возраста 23 лет Лаэннек открыл перитонит как отдельный синдром, цирроз – как отдельную болезнь (и дал циррозу его имя; алкогольный цирроз, кстати, до сих пор называют циррозом Лаэннека), дал меланоме ее название и открыл, что она может давать метастазы.

Конечно, главное открытие Лаэннека было в диагностике. читать дальше www.facebook.com/photo.php?fbid=291182962556665...

Возможно, это только легенда. Во французских и английских источниках я нашел лишь подтверждение самого факта ремонта могилы Лаэннека в том году – не более. Возможно, я плохо искал. Но даже если не было тысяч французов, прыгающих в могилу, сама история отражает отношение местных жителей к этому врачу. И это более чем через 100 лет после его смерти! Это как если бы сейчас было паломничество в мавзолей Пирогова или на могилу Образцова…

Что же сделало Лаэннека особенным для жителей Дурнене-Плоаре? В науке Лаэннек весьма известен. В 14 лет он закончил школу и стал учиться медицине. В 18 лет ушел добровольцем в республиканскую армию и стал служить в качестве помощника хирурга. В 20 лет (в 1801 г.) он стал учеником личного врача Наполеона Корвизара (который семиотика, перикардит и клапанные пороки сердца). До возраста 23 лет Лаэннек открыл перитонит как отдельный синдром, цирроз – как отдельную болезнь (и дал циррозу его имя; алкогольный цирроз, кстати, до сих пор называют циррозом Лаэннека), дал меланоме ее название и открыл, что она может давать метастазы.

Конечно, главное открытие Лаэннека было в диагностике. читать дальше www.facebook.com/photo.php?fbid=291182962556665...

16.07.2020 в 17:28

Пишет Grissel:А вот и не на стрежень, говорятURL записи

Вычитываю очередной труд про Шаляпина.

Интересно, что до сих пор все басы, исполняя эту народную песню на слова волжанина Д.Садовникова, неверно поют «Из-за острова на стрежень», в то время как Шаляпин пел «Из-за острова на стяжень…» - «стяжень», - это место между двух кос на реке, где наиболее быстрое течение, чем пользовались казаки Разина, нападая на купеческие караваны.

А дочери певца рассказывали, что им в детстве Шаляпин очень подробно излагал историю про Стеньку Разина, когда они с М.Горьким писали сценарий для кино

Насчет сценария никогда не слышала. первый русский художественный фильм "Понизовая вольница" действительно снят на сюжет этой песни, но Горький не имел к нему никакого отношения.

четверг, 16 июля 2020

Молодежь в средневековой английской деревне

Часть 1

В общем и целом, на вопрос, что представляла собой юность средневековых английских крестьян, с уверенностью ответить довольно трудно. На мнения современников здесь опираться трудно: в средневековой литературе крестьяне – зачастую весьма условные, обобщенные «типы», и отношение к ним у разных авторов может быть прямо противоположным. Для известного теоретика куртуазной любви Андрея Капеллана крестьяне – почти животные, для Адама де ла Аля, автора знаменитой «Игры о Робене и Марион» - воплощенная романтика.

Среднеанглийская поэма «Зерцало человеческой жизни» интересна тем, что, помимо морализаторства, описывает различные стадии человеческого существования. Период младенчества длится до семи лет, когда младенец (infant), по словам автора, становится child. На четырнадцатом году начинается «познание мужественности» (то есть, собственно, половое созревание). Следующие семь-десять лет – это время постоянной борьбы между семью добродетелями и семью пороками. Здравый смысл требует, чтобы человек получил образование и научился какому-нибудь полезному ремеслу, однако страсти гнут свое: они гонят юношу в трактир, заставляют драться на палках, играть в азартные игры, веселиться в кругу буйных товарищей и предаваться любви.

читать дальше

Часть 1

В общем и целом, на вопрос, что представляла собой юность средневековых английских крестьян, с уверенностью ответить довольно трудно. На мнения современников здесь опираться трудно: в средневековой литературе крестьяне – зачастую весьма условные, обобщенные «типы», и отношение к ним у разных авторов может быть прямо противоположным. Для известного теоретика куртуазной любви Андрея Капеллана крестьяне – почти животные, для Адама де ла Аля, автора знаменитой «Игры о Робене и Марион» - воплощенная романтика.

Среднеанглийская поэма «Зерцало человеческой жизни» интересна тем, что, помимо морализаторства, описывает различные стадии человеческого существования. Период младенчества длится до семи лет, когда младенец (infant), по словам автора, становится child. На четырнадцатом году начинается «познание мужественности» (то есть, собственно, половое созревание). Следующие семь-десять лет – это время постоянной борьбы между семью добродетелями и семью пороками. Здравый смысл требует, чтобы человек получил образование и научился какому-нибудь полезному ремеслу, однако страсти гнут свое: они гонят юношу в трактир, заставляют драться на палках, играть в азартные игры, веселиться в кругу буйных товарищей и предаваться любви.

читать дальше

16.07.2020 в 14:50

Пишет Grissel:еще краеведческогоURL записи

Из книги, которая то ли выйдет, то ли нет.

Пановы горы и подземный народ

Высокиий берег Волги и его откос, где расположен Городец, называется Пановыми горами. Топонимы «Панов», «Панский» часто встречаются в России. В Нижнем есть Панская гора, а Дятловы горы также именовались Пановыми. Иногда это название связывают с поляками и литовцами. Так Панская гора якобы названа так , потому что там поселились литовские стрельцы, оставшиеся в Нижнем.

Но это название встречается и там, куда поляки и литовцы никогда не доходили, в том числе в Городце. Откуда взялось такое название?

Со временем сложилась легенда, что «панами» именовался некий загадочный народ, обитавший в этих краях до прихода славян. Панов считали народом колдунов, и о них можно найти совершенно фантастические истории. Например, такие

читать дальше

16.07.2020 в 11:25

Пишет Ingris:Василий Ардаматский ""Грант" вызывает Москву". Роман о советских подпольщиках на оккупированной фашистами территории в 1941-43 гг. читать дальшеURL записи

Эммануэль Ле Руа Ладюри "История климата с 1000 года". Учитывая, что эта книга написана более полувека назад, интересна она уже не столько как научно-популярное издание по истории климата, сколько как история палеоклиматологии, читать дальше

Иногда [для изготовления кисточек] использовался пушок с головы младенцев и, если вспомнить что среди художников севефидского двора существовали творческие династии, то можно предположить, что многие миниатюры Музаффара Али, Султана Мухаммада и др. написаны кисточками, сделанными из волосков не менее знаменитых впоследствии художников Мирза Али, Мир Сейида Али и др. Важно подчеркнуть, что это не только занимательная сама по себе информация, но и важный показатель отношения средневековых мастеров к своему творчеству, поскольку здесь возникают вопросы о распространенных в различных профессиональных цехах ритуалах приобщения к сакральному знанию и посвящения в члены цехов, гильдий и пр. Все эти ритуалы достаточно подробно описаны, и известно, что рождение наследника – будущего члена цеха очень часто сопровождалось обрядами, призванными закрепить за младенцем определенную сферу профессиональной деятельности, узаконить за ним право получения знаний, передаваемых по наследству и т. д. При этом крайне важным считался ритуал первой стрижки… (М. Д. Назарли «Два мира восточной миниатюры». С. 233)

Тут за последнее время несколько статей вышло. Может кому-то будет интересно.

Осада Герата или Бл(В)ятский цирк

warhead.su/2020/06/30/osada-gerata-vyatskiy-tsi...

Про нефть, уголь, Шелл и Цусиму

warhead.su/2020/07/05/pereigrat-i-proigrat-ugol...

Оборона Динабурга в 1812 году

warhead.su/2020/07/14/oborona-dinaburga-ne-groz...

Портвейн, часть 1

fitzroymag.com/right-place/kultovyj-napitok-ang...

Портвейн, часть 2

fitzroymag.com/right-place/shpion-i-vse-vse-vse...

Кротес, Жак Флери и сокровища Монтесумы

warspot.ru/17613-sudba-sokrovisch-montesumy

Ну и фраза, которая не очень нравится, просто для привлечения внимания)

Писатель и публицист XVIII века Сэмьюэл Джонсон: “Claret is the liquor for boys, port for men; but he who aspires to be a hero must drink brandy”. george-rooke.livejournal.com/982702.html

Осада Герата или Бл(В)ятский цирк

warhead.su/2020/06/30/osada-gerata-vyatskiy-tsi...

Про нефть, уголь, Шелл и Цусиму

warhead.su/2020/07/05/pereigrat-i-proigrat-ugol...

Оборона Динабурга в 1812 году

warhead.su/2020/07/14/oborona-dinaburga-ne-groz...

Портвейн, часть 1

fitzroymag.com/right-place/kultovyj-napitok-ang...

Портвейн, часть 2

fitzroymag.com/right-place/shpion-i-vse-vse-vse...

Кротес, Жак Флери и сокровища Монтесумы

warspot.ru/17613-sudba-sokrovisch-montesumy

Ну и фраза, которая не очень нравится, просто для привлечения внимания)

Писатель и публицист XVIII века Сэмьюэл Джонсон: “Claret is the liquor for boys, port for men; but he who aspires to be a hero must drink brandy”. george-rooke.livejournal.com/982702.html

Вместо эпиграфа:

"На данный момент существует две культура: культура вины и культура стыда.

читать дальше

In a guilt society, the primary method of social control is the inculcation of feelings of guilt for behaviors that the individual believes to be undesirable. A prominent feature of guilt societies is the provision of sanctioned releases from guilt for certain behaviors, whether before or after the fact. There is opportunity in such cases for authority figures to derive power, monetary and/or other advantages, etc. by manipulating the conditions of guilt and the forgiveness of guilt.

Paul Hiebert characterizes the guilt society as follows:

Guilt is a feeling that arises when we violate the absolute standards of morality within us, when we violate our conscience. A person may suffer from guilt although no one else knows of his or her misdeed; this feeling of guilt is relieved by confessing the misdeed and making restitution. True guilt cultures rely on an internalized conviction of sin as the enforcer of good behavior, not, as shame cultures do, on external sanctions. Guilt cultures emphasize punishment and forgiveness as ways of restoring the moral order; shame cultures stress self-denial and humility as ways of restoring the social order. (Hiebert 1985, 213) (выделено мной. - К.К.)

Нетрудно заметить, что, в общем-то, английские guilt и shame местами противоположны русским "вине" и "стыду". Интернализованная "вина", вина, которая причиняет нам страдания, даже если о ней никто-никто не знает - это уже не столько "вина", сколько "стыд". А английский "shame" - он не столько "стыд", сколько как раз "позор": стыд общественный, общеизвестный, выставленный на всеобщее обозрение. А насчет того, что внутреннее чувство вины лечится наказанием - ну, тут в подробности вдаваться не стану, ибо не компетентен. Там маячат такие глубины католической и православной этики, что туда мне соваться боязно, не Достоевский, чай.

Я в это в очередной раз уперся, собственно, в переводе - да, в переводе детской книжки, такой уж это детский писатель, что располагает к подобным размышлениям. Десятилетним девочкам приятель-ровесник мимоходом рассказывает, что да, на нем висят три младших сестренки, он за ними регулярно присматривает, если родители на работе задерживаются, иной раз и ужин готовить приходится. "Cordelia forced down a bite of her lasagna, feeling guilty. She never cooked, unless you counted microwave popcorn. She had no responsibilities, no chores. And yet all she had done since the move was complain." Вот русский человек, русский ребенок в такой ситуации почувствует себя "виноватым"? Да нет, конечно. В чем же она виновата? Не она же родила больше детей, чем может прокормить без напряга (хотели-то явно троих, но младшие получились близнецами - это на случай, если вы спросите, как так вышло). Не она заставляет старшего сына сидеть нянькой при младших. Не она виновата, что единственный ребенок в обеспеченной семье и что у ее мамы всегда есть время готовить и прибираться самой. Да и никто тут не виноват, в общем-то, ничьей "вины" как таковой в данной ситуации нет. Родители мальчика тоже делают все, что могут. Но русскому ребенку в такой ситуации станет СТЫДНО. Потому что нехорошо, некрасиво жаловаться, когда ты живешь, в целом, неплохо, а рядом у человека жизнь намного тяжелее, и он не ноет. Перед кем стыдно? Ни перед кем. Перед собой стыдно. Ты сама не так хороша, как бы тебе хотелось. Будь лучше. Перестань ныть хотя бы (и она перестает). "Вина" - она такая штука, осязаемая. Ее можно поделить, ее можно переложить на другого. Например, а это не я виновата, это мама виновата, что меня такой воспитала. "Стыд" (русский стыд, ок? Про английский shame я такого сказать не могу, не знаю) - он неделим. Он твой. Даже если мама виновата, тебе может быть стыдно. За маму. И это тебе придется что-то делать со своим стыдом, не кому-то другому.

Paul Hiebert characterizes the guilt society as follows:

Guilt is a feeling that arises when we violate the absolute standards of morality within us, when we violate our conscience. A person may suffer from guilt although no one else knows of his or her misdeed; this feeling of guilt is relieved by confessing the misdeed and making restitution. True guilt cultures rely on an internalized conviction of sin as the enforcer of good behavior, not, as shame cultures do, on external sanctions. Guilt cultures emphasize punishment and forgiveness as ways of restoring the moral order; shame cultures stress self-denial and humility as ways of restoring the social order. (Hiebert 1985, 213) (выделено мной. - К.К.)

Нетрудно заметить, что, в общем-то, английские guilt и shame местами противоположны русским "вине" и "стыду". Интернализованная "вина", вина, которая причиняет нам страдания, даже если о ней никто-никто не знает - это уже не столько "вина", сколько "стыд". А английский "shame" - он не столько "стыд", сколько как раз "позор": стыд общественный, общеизвестный, выставленный на всеобщее обозрение. А насчет того, что внутреннее чувство вины лечится наказанием - ну, тут в подробности вдаваться не стану, ибо не компетентен. Там маячат такие глубины католической и православной этики, что туда мне соваться боязно, не Достоевский, чай.

Я в это в очередной раз уперся, собственно, в переводе - да, в переводе детской книжки, такой уж это детский писатель, что располагает к подобным размышлениям. Десятилетним девочкам приятель-ровесник мимоходом рассказывает, что да, на нем висят три младших сестренки, он за ними регулярно присматривает, если родители на работе задерживаются, иной раз и ужин готовить приходится. "Cordelia forced down a bite of her lasagna, feeling guilty. She never cooked, unless you counted microwave popcorn. She had no responsibilities, no chores. And yet all she had done since the move was complain." Вот русский человек, русский ребенок в такой ситуации почувствует себя "виноватым"? Да нет, конечно. В чем же она виновата? Не она же родила больше детей, чем может прокормить без напряга (хотели-то явно троих, но младшие получились близнецами - это на случай, если вы спросите, как так вышло). Не она заставляет старшего сына сидеть нянькой при младших. Не она виновата, что единственный ребенок в обеспеченной семье и что у ее мамы всегда есть время готовить и прибираться самой. Да и никто тут не виноват, в общем-то, ничьей "вины" как таковой в данной ситуации нет. Родители мальчика тоже делают все, что могут. Но русскому ребенку в такой ситуации станет СТЫДНО. Потому что нехорошо, некрасиво жаловаться, когда ты живешь, в целом, неплохо, а рядом у человека жизнь намного тяжелее, и он не ноет. Перед кем стыдно? Ни перед кем. Перед собой стыдно. Ты сама не так хороша, как бы тебе хотелось. Будь лучше. Перестань ныть хотя бы (и она перестает). "Вина" - она такая штука, осязаемая. Ее можно поделить, ее можно переложить на другого. Например, а это не я виновата, это мама виновата, что меня такой воспитала. "Стыд" (русский стыд, ок? Про английский shame я такого сказать не могу, не знаю) - он неделим. Он твой. Даже если мама виновата, тебе может быть стыдно. За маму. И это тебе придется что-то делать со своим стыдом, не кому-то другому.

То есть не все так просто с "культурой вины" и "культурой стыда". Да, там, где американец "виноват", там русскому "стыдно". Но это не тот стыд, о котором думает американец, услышав слово shame. Может быть, если просто заменить один термин, "культура стыда", на "культуру позора", все как раз встанет на свои места.

...Дело в том, что вся западная цивилизация построена на расизме. Расизм и его символы пронизывают там всё. В какого писателя, учёного, композитора, изобретателя прошлых веков ни ткни — окажется расистом, рабовладельцем или сочувствующим. ...То есть чтобы действительно избавиться от следов расизма, надо снести всю западную цивилизацию до основания.

Но — вы будете долго смеяться — это ещё цветочки. Дело в том, что западная цивилизация, хотя и безусловно расистская, является наименее расистской из всех цивилизаций. Если мы посмотрим на китайскую, индийскую, арабо-мусульманскую, даже африканскую и прочие цивилизации, то они в этом отношении будут гораздо более радикальны. Чужаки там, как правило, всегда считались не просто отсталыми и неполноценными, а вообще не людьми.

Это значит, что снести надо не только западную, а вообще все цивилизации. Придётся избавиться от цивилизации как таковой. Только в этом случае нас действительно перестанут окружать символы и следы расизма.

yuritikhonravov.livejournal.com/362182.html

Но — вы будете долго смеяться — это ещё цветочки. Дело в том, что западная цивилизация, хотя и безусловно расистская, является наименее расистской из всех цивилизаций. Если мы посмотрим на китайскую, индийскую, арабо-мусульманскую, даже африканскую и прочие цивилизации, то они в этом отношении будут гораздо более радикальны. Чужаки там, как правило, всегда считались не просто отсталыми и неполноценными, а вообще не людьми.

Это значит, что снести надо не только западную, а вообще все цивилизации. Придётся избавиться от цивилизации как таковой. Только в этом случае нас действительно перестанут окружать символы и следы расизма.

yuritikhonravov.livejournal.com/362182.html

Хороший лектор знает много способов заставить аудиторию себя слушать, а материал - запомнить. Об одной впечатляющей лекции рассказал Лоуренс Клотц ...Как пишет Клотц: "Хотя прошло уже больше двадцати лет, она ярко предстает в моей памяти до сих пор - по причинам, которые сейчас будут очевидны".

Профессор Бриндли рассказывал об экспериментах по лечению эректильной дисфункции путем впрыскивания в член фентоламина, папаверина и других лекарств (сейчас это одна из известных методик, но в те времена о ней ещё не слышали). Это было вечернее заседание общества, после в расписании шел банкет - поэтому многие пришли с супругами. Мужчины были в строгих костюмах, а дамы - в вечерних платьях. Бриндли, немолодой нервный профессор в очках, удивил аудиторию тем, что пришел в синих спортивных брюках.

Профессор Бриндли объяснил, что за неимением животной модели и в русле классической традиции испытаний лекарств на себе он впрыскивал препараты в собственный член. Он показал много слайдов с фотографиями своего члена на разных стадиях эрекции после инъекции различных веществ. Чтобы убедить аудиторию в действенности его лечения, он заметил, что у нормального человека чтение лекции не вызывает сексуального возбуждения - но так как он перед выступлением вколол себе папаверин, у него эрекция должна проявиться. И он специально надел спортивный костюм, чтобы его эрекция была заметна аудитории. Он подобрал мотню штанов, чтобы подтвердить свое состояние.

Профессор Бриндли скептически осмотрел свой пах и заметил: "Нет, похоже, это не демонстрирует результат достаточно ясно". Затем он спустил брюки и трусы, предъявив длинный тонкий эрегированный член. Как пишет Клотц, "в комнате не было не звука. Все задержали дыхание".

Профессор, подумав, сказал: "Я бы хотел дать возможность аудитории убедиться в степени эрекции". С штанами у колен и болтающимся при ходьбе членом, он спустился со сцены к публике.

В этот момент дамы стали визжать.

Лекция была торопливо закончена.

Статья профессора Бриндли о новом методе лечения эректильных дисфункций вскорости была опубликована. Соавторов у неё не было.

Как пишет Клотц, профессор Бриндли известен большим вкладом в самые разные области медицины и физиологии, включая лечение эректильных дисфункций и женских сексуальных расстройств, нейрофизиологию зрения и многое другое. Его лекция 1983 года была одна из самых драматичных и запоминающихся лекций в истории.

scholar-vit.livejournal.com/247709.html evgeniirudnyi.livejournal.com/234947.html

Профессор Бриндли рассказывал об экспериментах по лечению эректильной дисфункции путем впрыскивания в член фентоламина, папаверина и других лекарств (сейчас это одна из известных методик, но в те времена о ней ещё не слышали). Это было вечернее заседание общества, после в расписании шел банкет - поэтому многие пришли с супругами. Мужчины были в строгих костюмах, а дамы - в вечерних платьях. Бриндли, немолодой нервный профессор в очках, удивил аудиторию тем, что пришел в синих спортивных брюках.

Профессор Бриндли объяснил, что за неимением животной модели и в русле классической традиции испытаний лекарств на себе он впрыскивал препараты в собственный член. Он показал много слайдов с фотографиями своего члена на разных стадиях эрекции после инъекции различных веществ. Чтобы убедить аудиторию в действенности его лечения, он заметил, что у нормального человека чтение лекции не вызывает сексуального возбуждения - но так как он перед выступлением вколол себе папаверин, у него эрекция должна проявиться. И он специально надел спортивный костюм, чтобы его эрекция была заметна аудитории. Он подобрал мотню штанов, чтобы подтвердить свое состояние.

Профессор Бриндли скептически осмотрел свой пах и заметил: "Нет, похоже, это не демонстрирует результат достаточно ясно". Затем он спустил брюки и трусы, предъявив длинный тонкий эрегированный член. Как пишет Клотц, "в комнате не было не звука. Все задержали дыхание".

Профессор, подумав, сказал: "Я бы хотел дать возможность аудитории убедиться в степени эрекции". С штанами у колен и болтающимся при ходьбе членом, он спустился со сцены к публике.

В этот момент дамы стали визжать.

Лекция была торопливо закончена.

Статья профессора Бриндли о новом методе лечения эректильных дисфункций вскорости была опубликована. Соавторов у неё не было.

Как пишет Клотц, профессор Бриндли известен большим вкладом в самые разные области медицины и физиологии, включая лечение эректильных дисфункций и женских сексуальных расстройств, нейрофизиологию зрения и многое другое. Его лекция 1983 года была одна из самых драматичных и запоминающихся лекций в истории.

scholar-vit.livejournal.com/247709.html evgeniirudnyi.livejournal.com/234947.html