05.03.2021 в 00:23

Пишет EricMackay:Бельгийская авиация к маю 1940 годаURL записи

читать дальше

Состав и организация

К началу войны бельгийская авиация состояла из 3 авиационных полков, учебных и технических подразделений.

Полки включал от 3 до 6 авиагрупп, состоявших в свою очередь из 1-2 эскадрилий (9 - 15 самолетов в каждой).

В 1-й авиационный полк были сведены группы наблюдения и взаимодействия с наземными войсками (I, II, III, IV, V и VI) состоявшие из одной эскадрильи каждая (соответственно 1-я "Mouette", 3-я "Feuille de Houx", 5-я "Hirondelle", 7-я "Méphisto", 9-я "Sioux Bleu" и 11-я "Sioux Rouge"). В военное время они придавались объединениям наземных войск: I группа - IV и V армейским корпусам; II группа - II армейскому корпусу; III группа - III армейскому корпусу и крепости Льеж; IV группа - VII армейскому корпусу и крепости Намюр; V группа - Кавалерийскому корпусу; VI группа - I армейскому корпусу (позднее - VI).

2-й авиационный полк был истребительным и состоял из 3 групп: I (1-я "La Comète" и 2-я "Le Chardon" эскадрильи), II (3-я "Cocotte Rouge" и 4-я "Cocotte Blanche") и III (5-я "Aigle Bleu" и 6-я "Aigle Rouge").

3-й авиационный полк был бомбардировочным и разведывательным и также состоял из 3 групп: I (1-я эскадрилья "Dragon Doré" и 3-я "Dragon Argenté"), II (9-я и 11-я) и III (5-я "Faucon Egyptien" и 7-я "Flèche Ailée"). II группа фактически матчасти не имела.

Материальная часть

Эскадрильи 1-го полка летали в основном на британских Fairey Fox разных модификаций: 1-я на Fairey Fox II и III (всего 10); 3-я на Fairey Fox II (12); 5-я на Fairey Fox III (10); 7-я на Fairey Fox VI (9). 9-я и 11-я эскадрильи были вооружены бельгийскими Renard 31 (11 + 8). Всего в полку 60 самолетов (41 Fairey Fox и 19 Renard 31).

Во 2-м полку 1-я эскадрилья летала на Gloster Gladiator (15 машин), 2-я - на Hawker Hurricane Mk.I (11), 3-я и 4-я - на Fiat CR.42 (9 + 15), 5-я и 6-я - на Fairey Fox VI (15 + 15). Всего в полку 79 машин (19 «Гладиаторов», 11 «Харрикейнов», 24 «Фиата» и 30 «Фэйри Фокс»).

В 3-м полку 1-я и 3-я эскадрильи летали на Fairey Fox III (15 + 15), 7-я на Fairey Fox VIII (9), 5-я - на Fairey Battle (14, включая 6 машин переданных из 9-й эскадрильи). Всего в полку 53 самолета (39 «Фэйри Фокс» и 14 «Бэтлов»).

Всего, таким образом, в частях первой линии имелось 192 машины, в т. ч. 110 Fairey Fox разных модификаций, 24 Fiat CR.42, 19 Gloster Gladiator, 19 Renard 31, 14 Fairey Battle, 11 Hawker Hurricane.

Самолеты

1) Fairey Fox

Многоцелевой самолет британской фирмы Fairey Aviation. С 1926 года производился в Англии, с 1933 г. бельгийским филиалом Fairey - Avions Fairey. Для бельгийских ВВС производился в вариантах разведчика, легкого бомбардировщика и истребителя: Fox II (с двигателем Rolls-Royce Kestrel), Fox III (-//-), Fox VI (с двигателем Hispano-Suiza 12Ydrs), Fox VIII (Fox VI с усиленным вооружением).

ТТХ (Fox VIR): двухместный цельнометаллический биплан, взлетный вес максимальный - 2345 кг, пл. крыла - 33,6 кв. м, двигатель Hispano-Suiza 12Ybrs, 860 л. с., скорость максимальная - 360 км/ч, скороподъемность - 5 000 м за 6,5 мин, дальность: 1020 км, вооружение - 3 х 7,7-мм пулемета (2 вперед и один у стрелка), 100 кг бомб

2) Renard 31

Ближний разведчик бельгийской разработки. В 1934 - 1936 гг. выпущено 34 машины.

ТТХ: двухместный моноплан-парасоль смешанной конструкции, взлетный вес максимальный - 2345 кг, пл. крыла - 32 кв. м, двигатель Rolls-Royce Kestrel IIS, 480 л. с., скорость максимальная - 294 км/ч на 4000 м, скороподъемность - 5 000 м за 11 минут 42 сек., дальность: 650 км, вооружение - 2-3 х 7,7-мм пулемета (1-2 вперед и один у стрелка), 80 кг бомб

3) Fiat CR.42

Принят на вооружение итальянских ВВС в мае 1939 года. Один из последних массово выпускавшихся истребителей-бипланов и один из лучших в этом классе. З4 машины были куплены бельгийцами в начале декабря 1939 года для замены истребителей Fairey Firefly II. Первые машины прибыли в Бельгию в марте 1940 года и к началу войны ими были перевооружены 3-я и 4-я истребительные эскадрильи.

ТТХ: одноместный цельнометаллический биплан-полутораплан с неубирающимся шасси, взлетный вес максимальный - 2295 кг, пл. крыла - 22,4 кв. м, двигатель Fiat A.74 R.C.38, 841 л. с., скорость максимальная - 441 км/ч на 6000 м, скороподъемность - 11,8 м/сек. или 710 м/мин, дальность: 780 км, вооружение - 1 x Breda SAFAT 12,7 мм и 1 x Breda SAFAT 7,7 мм

4) Gloster Gladiator

Принят на вооружение британских ВВС в 1937 году. 22 машины были заказаны бельгийцами в 1936 году и поступали в ВВС с июня 1937-го. Ими была вооружена единственная эскадрилья - 1-я истребительная.

ТТХ: одноместный цельнометаллический биплан с неубирающимся шасси, взлетный вес максимальный - 2084 кг, пл. крыла - 30 кв. м, двигатель Bristol Mercury IX, 830 л. с., скорость максимальная - 407 км/ч на 4420 м, скороподъемность - 12 м/сек. или 788 м/мин, дальность: 714 км, вооружение - 4 x 7,7 мм пулемета.

5) Hawker Hurricane

На вооружении британских ВВС с 1937 года. Бельгия приобрела 20 машин и лицензию на производство еще 80. К началу войны на «Харрикейнах» летала только 2-я истребительная эскадрилья.

ТТХ (Mk.I): одноместный моноплан смешанной конструкции, взлетный вес нормальный - 2994 кг, пл. крыла - 23,93 кв. м, двигатель Rolls-Royce Merlin III, 1030 л. с., скорость максимальная - 520 км/ч, дальность: 965 км, вооружение - 8 x 7,7 мм пулемета.

6) Fairey Battle

На вооружении британских ВВС с 1937 года. В апреле 1936 года 16 машин заказано Бельгией.

Aéronautique Militaire Belge. Order of Battle, 10th May 1940

france1940.free.fr/belgique/amb_may.html

Aéronautique Militaire Belge

www.epibreren.com/ww2/belgium/af/index.html#1RA

Belgian Wings

www.belgian-wings.be/gloster-gladiator

The Fiat CR.42 in the Belgian Air Force

surfcity.kund.dalnet.se/falco_belgium.htm

The Gloster Gladiator in the Belgian Air Force

surfcity.kund.dalnet.se/gladiator_belgium.htm

«Уголок неба»

www.airwar.ru

и пр.

@темы: самолеты, Interbellum

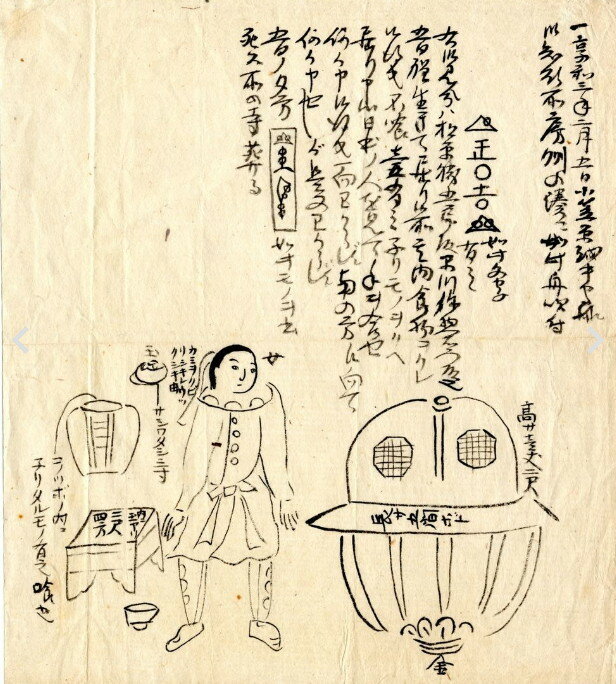

и примерно тогда же — в «Разных записях из О:сюку» (鶯宿雑記, сост. Комаи Норимура 駒井乗邨

и примерно тогда же — в «Разных записях из О:сюку» (鶯宿雑記, сост. Комаи Норимура 駒井乗邨

"Бабушкина квартира" - это квартира, в которой жила какая-то конкретная, не обязательно известная вам бабушка (ср. "старушечья квартира" - квартира, в которой старуха могла и не жить, просто она выглядит как квартира, в каких обычно живут старухи). Фактически, эти прилагательные выражают категорию определенности, которая так-то в русском языке вроде как отсутствует, и доставляет массу проблем русскоязычным людям, которые изучают английский и пытаются понять, где же нужен определенный артикль.

"Бабушкина квартира" - это квартира, в которой жила какая-то конкретная, не обязательно известная вам бабушка (ср. "старушечья квартира" - квартира, в которой старуха могла и не жить, просто она выглядит как квартира, в каких обычно живут старухи). Фактически, эти прилагательные выражают категорию определенности, которая так-то в русском языке вроде как отсутствует, и доставляет массу проблем русскоязычным людям, которые изучают английский и пытаются понять, где же нужен определенный артикль.