воскресенье, 27 марта 2022 в 16:58

Пишет Эрл Грей:

Речь пойдёт о народном гадании с помощью стола, которое выявлено как на Вятке, так и в соседнем Прикамье. Гадали не просто сидя за столом, а используя этот предмет в качестве основного средства. И хотя стол при этом не всегда вертелся, такую практику вполне можно назвать столоверчением. читать дальшеВ библиотеке Кировского областного краеведческого музея хранятся материалы из архивного фонда И.А. Мохирева: тексты, которые собирались и записывались в конце 1950-х – начале 1960-х годов фольклорной экспедицией Кировского государственного педагогического института (КГПИ). Мохирев ею руководил. ...17-я папка в его архиве названа «Обряды». В папке имеется небольшой текст, который озаглавлен: «Гадание столом» – с пометой: «К. С. Пономарёв». Это запись своеобразного гадания, сделанная по памяти самим носителем традиции. ...«В нашей Вятской губернии среди крестьян были распространены разные виды гадания, особенно в рождественские праздники. С одним из видов гаданий со столом я здесь познакомлю. Стол не должен иметь ни одного железного гвоздя, должен быть весь деревянным. Гадающие, пять человек, садятся за стол на лавку или скамейку в ряд[450]. Заговаривающий пятый, садится справа. Садятся без смеха. Ложат ладонями руки на стол. Заговаривающий ложит ладонь левой руки, а правой, наклонившись, щепоткой берёт перечень между ножками стола и шепотком три раза произносит заговор: Садятся рабы божьи за стол, Кладут руки на стол. Руки кровью согреваются, Росою покрываются. Как Илья пророк ходил по земле, Так и ты ходи. Как Илья пророк кверху поднимался, Так и ты поднимайсь. После заговора заговаривающий ладонь правой руки ложит на стол и пробует силу заговора. Командует столу: “Стань на задние ноги три раза”. Если стол три раза встанет и ударит-стукнет в пол три раза, после этого приступают к гаданию, кому о чём надо, при помощи стука». «Перечень», который удерживает «заговаривающий» – это, по толкованию составителя вятского диалектного словаря Н. М. Васнецова, либо «верхний брусок у перил, балюстрады, делаемых на лестницах или балконах», либо «иногда засов у дворовых ворот». Надо полагать, что здесь, в записи Пономарёва, это брусок, деревянная перекладина, которой соединяются ножки стола для прочности. Такое слово в народных говорах могло обозначать самые разнообразные деревянные крепления-брусья, обычно поперечные. На Пинеге отмечено уменьшительно-ласкательное «переченька», примерно в таком же, что у Пономарёва, значении: «поперечная перекладина между ножками стола». Собиратели вятской лексики отметили слово «перечень» ещё в значении «рукоятка ножа, косаря, ухвата». Режущее глаз и слух словечко «ложить» до сих пор является яркой особенностью как общерусского, так, в частности, и вятского просторечия. ...В записи Пономарёва, к сожалению, описана лишь начальная ситуация, перед собственно гадательной процедурой. У него не говорится, что именно при «гадании столом» могло происходить далее, когда собравшиеся люди станут задавать вопросы и каким-то образом получать ответы. Видимо, для Пономарёва это представлялось очевидным. К счастью, в нашем распоряжении имеется запись, сделанная в недавнее время в соседнем с Вяткой Прикамье. Это тоже крестьянское гадание-столоверчение, похожее на то, что бывало на Вятке. ...«У нас тут тётушка Анисья жила напротив, соседка, она тоже рассказывала. <…> Её сейчас нету, переехала. А от них остался стол – деревянный, дубовый, что ли. И сделан без гвоздей. Из-за этого стола к ним раньше ходили ворожить. Сядешь, руки потрёшь ладонями, положишь, ноги на подножку поставишь, ну, и спрашиваешь, что хочешь. Спрашиваешь, например: “Сколько мне жить?” И он сам столько раз поднимается, стол-то этот. Мы для смеху туда ходили. Анисья сама говорила, мол, девки, есть стол, идите ворожить! Он поднимается, а мы смеёмся: что так много? Одна сторона у стола поднималась. Но это надо, чтоб без единого гвоздя стол был", ...Столы в жилищах русских крестьян распространились достаточно поздно – примерно со второй половины XVII века. До того обходились лавками. Поначалу столы бывали сравнительно малыми и лёгкими. А с середины XIX века в русских избах они уже большие, тяжёлые. Едва ли такие могли бы подпрыгивать и постукивать. Хорошую мебель вятские ремесленники стали делать не ранее начала XIX века. Рассказывали, что один житель города Вятки, задумав обставить свой дом, пригласил из Казани мастера-немца, посулив тому, что в Вятке будет много заказов, поскольку мебельщиков в городе вроде бы ещё не имелось. Привлечённые немцем местные «древоделы» переняли у того способы работы и вскоре сами открыли в городе мебельные мастерские. Среди вятских переселенцев в Уфимскую губернию во второй половине XIX века были мастера-столяры. Историкам стала известна рукопись, в которой подробно описано их занятие. Вятчане в тех местах изготавливали «деревенские» столы и стулья. Такое обозначение в рукописи объясняется указанием на «грубую работу» и на отличительную особенность – раскраску: ножки столов были чёрного цвета, верхняя доска – красного. Мебель сбывали в Уфу, и это было выгодное занятие. На рубеже XIX – ХХ веков в деревнях, вслед за городами, стали модными круглые столы, уже не столь громоздкие, как прежде. Вот эти-то изделия, привезённые из города или сработанные по городской моде, пожалуй, более годились для предсказания судьбы стуком. ...Сама идея гадания с помощью стола – явно городская. С середины XIX века вызывание духов (спиритизм) сделалось широко распространённым в России времяпровождением, нередко шуточным. Обычно это происходило при помощи блюдечка, для чего люди собирались за столом. Всевозможные стуки-бряки случались и при гаданиях с блюдцем: так обнаруживал своё присутствие в комнате призываемый дух. То, что в последние десятилетия называют «полтергейстом» («шумным духом», замечалось и в старину. Знаменитый протопоп Аввакум (1620–1682) в своём «Житии» писал о нескольких последовательных случаях «бесовской игры», свидетелем которых он был во второй половине 1640-х годов. Сперва он узрел скачущий по церковной паперти столик, после – шевелившийся на мертвеце саван, а затем что-то вроде нынешнего полтергейста – летавшие по алтарю одеяния: «А егда еще я был попом, с первых времен, как к подвигу касатися стал, бес меня пуживал сице. Изнемогла у меня жена гораздо, и приехал к ней отец духовной; аз же из двора пошел по книгу в церковь нощи глубоко, по чему исповедать ея. И егда на паперть пришел, столик до тово стоял, а егда аз пришел, бесовским действом скачет столик на месте своем. И я, не устрашась, помолясь пред образом, осенил рукою столик и, пришед, поставил ево, и перестал играть. И егда в трапезу вошел, тут иная бесовская игра: мертвец на лавке в трапезе во гробу стоял, и бесовским действом верхняя роскрылася доска, и саван шевелитца стал, устрашая меня. Аз же, богу помолясь, осенил рукою мертвеца, и бысть по-прежнему все. Егда ж в олтарь вошел, ано ризы и стихари летают с места на место, устрашая меня. Аз же, помоляся и поцеловав престол, рукою ризы благословил и пощупал, приступая, а оне по-старому висят. Потом, книгу взяв, из церкви пошел. Таково-то ухищрение бесовское к нам! Да полно тово говорить». В русской традиционной культуре отношение к столу было уважительным. Как и печь, это центр дома. Его статус, можно сказать, сакрален. Со столом связано немало обрядов и поверий. Большой стол в традиционном крестьянском жилище воплощал собою идею устойчивости и стабильности. Будучи серединным предметом в доме, стол считался от него неотделимым. В Каргополье собиратели записали от пожилой женщины: «Что вот стол должен стоять, и у него своё определённое место должно быть. Вот если он стоит вот так, так его и не шевели, пусть он так и стоит. Не поворачивай». Чтобы корова не брыкалась и оставалась на месте, позволяя себя доить, в Каргополье приговаривали: «Как столик у меня стоит твёрдо и крепко, так, коровушка, ты стой твёрдо и крепко». Если же скотина заблудилась и не пришла домой, связывали ножки стола, полагая, что и животное далеко не убредёт. При этом, по наблюдениям, обобщённым в статье этнографа и фольклориста А. Б. Мороза, «стол может выступать как ритуальный предмет-посредник в общении человека с “иным” миром». ...У близких соседей русских жителей Вятского края – удмуртов – стол, обычно застилаемый белой скатертью, особо почитался. Изготавливали его тщательно и с любовью, устанавливали на почётном месте в доме. Он имел духа-хранителя, а потому нельзя было стучать по столу ни рукой, ни каким-либо предметом (даже крутым яйцом) и как бы причинять ему боль. Сидя за столом, люди не болтали ногами и не пинали его. Усаживались за стол и выходили из-за него так, чтобы обойти его со всех сторон, иначе народится столь много детей, что их не прокормить. Сев за стол, человек непременно должен был угоститься, даже если сыт. После выхода из-за стола располагались на лавке, чтобы не сразу уйти. А если гость проходил мимо стола, не присаживаясь, то это расценивалось как действие недружественное и даже вредоносное. Стол как своеобразный домашний алтарь, как предмет, использовавшийся при общении с «иным миром»… Значит, в традиционной культуре имелись предпосылки к тому, чтобы стол начали применять для гадания по стуку его ножек. ...Итак, примерно с середины XIX века спиритические сеансы, заимствованные из стран Запада, стали в России весьма модными в городской среде. Люди общались с духами при помощи вращавшегося на столе блюдечка, которое указывало на буквы и числа, написанные по кругу. Или же люди узнавали ответ на заданный вопрос, когда столик начинал вроде бы непроизвольно приподниматься и постукивать. В народной культуре всякое гадание воспринималось как общение с нечистой силой. Распространившееся у горожан «общение с духами» хорошо соответствовало этим представлениям. В крестьянской мифоритуальной традиции внезапный стук наделялся особым смыслом: он мог предвещать скорую смерть, им обнаруживали свое присутствие домашние духи вроде домового и кикиморы. Видимо, оттого вариант городского гадания со стучащим столом и начал пользоваться популярностью у крестьян. Стол для гадания должен быть без железных гвоздей, и это тоже понятно: у славянских народов гвозди, как и железо вообще, – оберег от нечистой силы, а при гадании лучше обойтись без того, что может её отпугнуть. В процедуру такого гадания со столом, когда оно стало развлечением простонародным, вводились типичные для старинных гаданий предметы, при этом произносились заговорно-заклинательные формулы. Гадание-столоверчение, проходившее в начале XX века в отдалённых уголках Вятской губернии, интересно как пример пересечения городской и крестьянской культур. Точнее, как образец наложения городского обычая на обычаи крестьянские. Так модные городские практики обживались среди крестьян, адаптируясь к традиционной народной культуре. Из книги Владимира Коршункова "Ветроум: странное, страшное, смешное в повседневной жизни русской провинции XVIII – начала XX века"

URL записи

@темы: мебель, кладовка мифов, напочитать

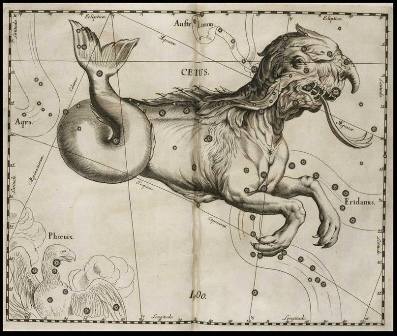

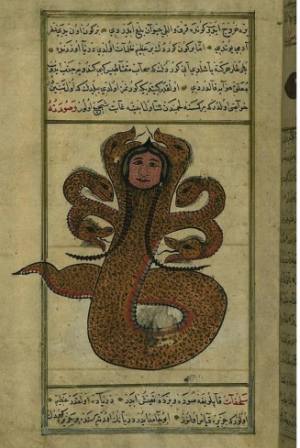

Когда-то давно у нас показывали много сказок, хороших и разных. Про волшебную лампу Аладдина - в том числе. А эпизод с колдуном на астрономической башне - был одним из самых запоминающихся. Таинственная же звезда, у которой он просил ответа, так же считалась волшебной - как само собой разумеющееся. Так же, как и другие элементы сказки - джинн, затерянный город посреди пустыни... Сейчас она кажется несколько наивной (но так же любима), а магрибский колдун, читающий заклинания - не выглядит таким пугающим, как раньше.

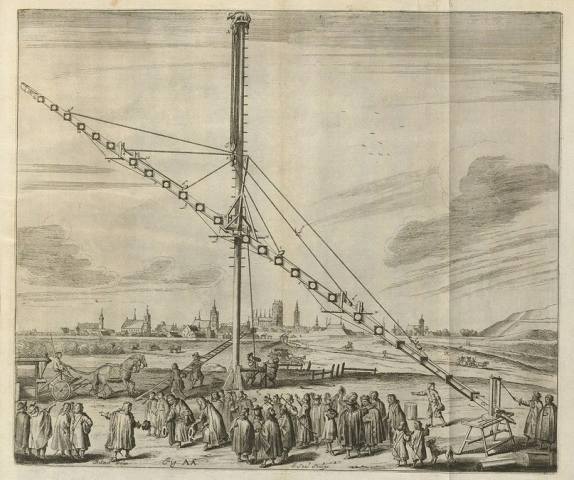

Когда-то давно у нас показывали много сказок, хороших и разных. Про волшебную лампу Аладдина - в том числе. А эпизод с колдуном на астрономической башне - был одним из самых запоминающихся. Таинственная же звезда, у которой он просил ответа, так же считалась волшебной - как само собой разумеющееся. Так же, как и другие элементы сказки - джинн, затерянный город посреди пустыни... Сейчас она кажется несколько наивной (но так же любима), а магрибский колдун, читающий заклинания - не выглядит таким пугающим, как раньше.  Астрофотографическая группа Project Nightflight (Вена), смогла заснять Канопус над островом Ла-Пальма на Канарских островах Испании.

Астрофотографическая группа Project Nightflight (Вена), смогла заснять Канопус над островом Ла-Пальма на Канарских островах Испании.