https://ivanov-petrov.livejournal.com/2523360.html?thread=249286624#t249286624

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2523360.html?thread=249286624#t249286624

...в 2004 году Венера снова проходила по диску Солнца, некие американские астрономы наблюдали ее в современный телескоп примерно того же разрешения - и решительно заявили, что глазом никакого пупыря не видно, так что у Ломоносова был какой-то фейк.

Американские соплеменники Ломоносова обиделись и к прохождению 2012 подготовились всерьез: проштудировали исходную статью, добыли у коллекционеров аутентичные телескопы и т.п.

Что оказалось: современные астрономы в 2004 использовали стандартный темный фильтр 1:10000, делающий яркость солнечного диска как раз комфортной, как нынче принято. С таким фильтром пупыря действительно не видно. А Ломоносов использовал "несильно закопченное стекло", примерно 1:1000...1:100, так что Солнце у него было ярким на пределе выносимости (приходилось периодически отдыхать). И вот в таком режиме пупырь отлично виден, что и потвердилось наблюдениями.

...Следующее прохождение - в 2117

https://filin.livejournal.com/2384745.html

Редчайшая фотография, на которой запечатлен южак — самый сильный в мире постоянный ветер, часто дующий в городе #Певек. Фотография Сергея Бегунова, геолога Чаунской ГРЭ, даже в National Geographic нет фотографии лучше. Потому что когда он дует, невозможно даже устоять на ногах, не то что сделать кадр — люди часто передвигаются ползком.

Вот рассказ местного жителя о южаке, короле ураганов, он стоит того.

( Читать дальше...

Есть любопытная статья, в которой доказывается - убедительно - что она не происходит от аналогичной по смыслу французской поговорки 17 века Laissez faire à Georges, что это чистое совпадение, а также утверждается - не уверен, насколько убедительно - что английская поговорка выросла из того, что в Америке примерно полвека в конце 19 и начале 20 веков проводников-негров в спальных пульмановских вагонах часто называли "Джордж" вне зависимости от их настоящего имени.

Заодно заглянул в словарь по поводу слова saw, которое я почти всегда встречаю в сочетании old saw "поговорка". Я полагал, не проверяя это никогда, что каким-то забавным образом оно происходит от saw=пила, может в том духе, что меткая поговорка эффективна, как пила, или что-то в этом духе. Оказывается, что saw=пила и saw=поговорка не связаны друг с другом, и что saw=поговорка сохранилось из древнеанглийского, родственно глаголу to say, и первоначально значило как раз высказывание, речь.

Почему нам это нужно знать?

Многие люди занимаются спортом для улучшения физической формы: марафоны, ультрамарафоны, бегуны на короткие дистанции, йога.

Все это приводит к потере натрия с потом, особенно при повышенной температуре внешней среды. и физических нагрузках более 2 часов. К этому добавляется прием гипотонических растворов ( воды) или спортивных сладких растворов ( гипотонические) с развитием дилютационной гипонатриемии.

Дальше развивается отек головного мозга, ствола мозга, легких. Клинически выделяют 3 ст тяжести, считается, что 50% марафонцев имеют это состояние, часто асимптоматическое.

Легкая ст: головокружение, слабость, тошнота и рвота

(ограничение приема воды или пить гипертонический раствор 3% солевой 100мл до восстановления мочеиспускания)

Средней тяжести: головная боль, ажитация, нарушение ментального статуса

нужна помощь врача, вв доступ

Тяжелая: судороги. декортикация, кома.

срочная специалиированная помощь,вв доступ

Запомнить:

1. Знать о существовании этого состояния. Потому что раньше все эти состояния у спортсменов объясняли только тепловым ударом.

2. Ограничивайте прием обычной воды во время тяжелых тренировок. Пить только при наличии значительных жажды. после марафона следует наблюдать за спортсменом в течение 60 минут, потому что после употребления воды может развиваться декомпенсация.

3. Конечно постоянно помним о глюкозе крови и тепловом ударе, симптомы схожи.

4. Не капать обычный физраствор, может усугубить состояние.

5. Прием спортивных напитков не защищает от этого состояния. dok-zlo.livejournal.com/5990120.html

еще "адеспот" значит:

1) выморочное, т. е. бесхозяйное имущество; 2) произведение неизвестного автора; 3) у древних спартанцев - освобожденные рабы.

френоним

нет, это не имя в головных шишках

это псевдоним, указывающий на какую-то черту характера автора или его творчества

у Чехова псевдонимы-френонимы такие:

— Достойнов-Благороднов

— Известный

— Макар Балдастов.

— Кисляев

—Вспыльчивый человек

А еще бывают:

Орнитонимы (подпись, в основу которой положено название птицы

Астронимы (подпись, состоящая из одной или нескольких звездочек)

Зоонимы (подпись, в основу которой положено название животного)

Пайзонимы (шуточный псевдоним, имеющий целью произвести комический эффект)

Фитонимы (псевдоним, в основу которого легло название растения) shakko.ru/1987923.html

В японском языке эквивалентов местоимения "я" примерно около трех десятков (!). При этом каждое содержит какую-то репрезентацию идентичности, какое-то самопредставление и самоописание - по отношению к собеседникам или по отношению к ситуации. Есть слова более уместные для формальных или неформальных ситуаций, для мужчин или женщин, для детей или взрослых, и т.д. и т.п. Едва произнося "я" - человек уже сообщает о себе некоторую социально значимую информацию - и никак не может этого избежать. Даже самое [гендерно-]нейтральное, обезличенное и общеупотребимое 私 ("ваташи") как бы ненавязчиво сообщает о говорящем, что он человек обычный, добропорядочный, благонамеренный, склоненный к следованиию нормам этикета.

Большинство из этого множества, с утратой сословным обществом своих полномочий, устарело и практически вышло из употребления - за исключением литературы, в том числе и переводной. Довольно любопытно, например, что мушкетеры у Дюма говорят о себе на японском 拙者 ("сэшшя", в буквальном переводе что-то вроде "ничтожнейший", местоимение, использовавшееся людьми благородного сословия). Гендальф во Властелине Колец говорит わし ("ваши", "стариковский", "патриархальный" вариант "ваташи"), а Теоден - 予 ("ё", коннотация в зависимости от написания 予/余 может связываться с изначальностью или избытком, исключительностью). А вот кот у Нацумэ Со:секи представляется как 吾輩 ("вагахай", я как представитель группы или шайки). Но и в современном языке осталось немалое разнообразие местоимений: 我 ("варэ" - "превосходство, статус")、私 ("ваташи" - "обычность, благонамеренность")、俺 ("орэ" - "самоуверенность, решительность")、僕 ("боку" - "лояльность, скромность")、自分 ("джибун" - "самобытность")、うち ("учи" - "уютность, заботливось")、あたし ("аташи" - "женственность, мягкость") и это лишь самые частоупотребимые и общепринятые. К словам я привела не переводы, а очень приблизительные - и вовсе необязательные - коннотации, которые считываются скорее на бессознательном уровне, чем как-то четко осознаются и говорящими, и слушающими.

Какова же мораль? "Не все так однозначно". Мой пойнт в том, что язык накладывает и на процесс мышления, и на процесс коммуникации определенную матрицу, задает проторенные пути, по которым нечто из глубины сознания вербализуется и оформляется в конкретные содержания. И это влияет в том числе и на содержания. Наличие множества отнюдь не нейтральных качественно местоимений побуждает человека довольно четко определить свою идентичность еще до того, как он перешел к саморепрезентации. ...Интересно, почему европейские языки не выработали подобного инструмента?

https://gadyuka.livejournal.com/1428851.html

Есть одна любопытная книжица 1843 года - "Справочное место русского слова". Она прекрасна тем, что зафиксировала срез языка, отметив то, что тогда считалось неправильным (то есть распространённые ошибки носителей).

Я, конечно, не считаю, что ошибки - это прекрасно, и иногда испытываю низменное желание подарить кому-нибудь словарь. Однако в лингвистике есть выведенное за века наблюдений правило - языки меняются. Именно поэтому латынь стала итальянским, древнерусский - русским, а санскрит - хинди. А что значит, если по-простому, языки меняются? Это значит, что люди начинали ошибаться, и ошибка становилась правилом. То есть любой из современных индоевропейских языков, например, это праиндоевропейский, в котором за тысячи лет нагородили тысячи ошибок.

Ну да ладно, давайте же скорее к примерам.

Вот, например, книга рекомендует писать "адрес", а не "адресс", также как и "процес", а не "процесс". Как видите, в одном из случаев ей удалось проследить за соблюдением рекомендации.

Правильно "азардный", а не "азартный" (ведь это слово происходит от французского "hasard" - "случай, судьба").

читать дальше

Пишет Эрл Грей:

Во френдленте прочитал о попытке расшифровывания манускрипта Войнича и подумал: как причудливо тасуется колода. Войнич с манускриптом - это муж Этель Лилиан Войнич, знакомой нам по книге "Овод" и другим. Отец Этель Войнич - математик Джордж Буль, который нам известен по булевой алгебре. Мать Этель носила в девичестве фамилию Эверест, и да, ее фамилия была увековечена в названии горы благодаря ее брату - географу и геодезисту Джорджу Эвересту. В такой семье у Вильфреда (на самом деле Михаила) Войнича просто не было шансов не найти хоть какой завалящий манускрипт, просто чтобы быть на уровне с остальными. И конечно, и здесь не обойтись без русского следа: сама Этель некоторое время работала гувернанткой в России, а ее муж сидел в сибирской ссылке.)

URL записи

Американские учёные доказали, что город Телль-эль-Хаммам, который находился на территории современной Иордании, в эпоху своего процветания стал жертвой катастрофы — в 1650 году до нашей эры над ним взорвался метеорит, сопоставимый по размерам с Тунгусским. Его ударная волна также уничтожила соседний город Иерихон. Об этом исследователи сообщили в Scientific Reports.

Мощность взрыва составила примерно 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте — это в тысячу раз мощнее взрыва атомной бомбы «Малыш» в Хиросиме. Ледяной астероид (или комета) вошёл в атмосферу на скорости около 61000 километров в час и взорвался на высоте около четырёх километров. Воздух раскалился до 1500-2000 °C и превратил город в один сплошной пожар — дерево и ткани вспыхнули, глина и металл начали плавиться.

( Читать дальше...

На самом деле всё началось с попавшегося на занятии испанским слова arándano, никто не предвидел дальнейших событий. Когда arándano взято в отдельности, перевести его трудно. Но arándano rojo 'красная arándano' это клюква или брусника, arándano encarnado (тоже красная) брусника, arándano silvestre 'лесная' это черника, arándano azul то есть 'синяя' — это голубика. Откуда взялось это слово?

Испанские этимологи считают, что в этом слове соединились два древних слова. Первая часть представляет собой иберийско-кельтское *agranio 'тёрн'. Это слово нигде не засвидетельствовано и восстанавливается на основе названий терна в арагонском (arañon) и каталанском (aranyó).

Вторая часть испанского arándano происходит от позднелатинских форм rodandarum, lorandrum, которым соответствует классическое латинского rhododendron, восходящее к древнегреческому ῥοδόδενδρον.

Тут интерес вызвало уже слово рододендрон. Образовано оно от древнегреческих слов ῥόδον 'роза' и δένδρον 'дерево'. Сейчас к роду рододендрон (Rhododendron) относятся более тысячи видов растений семейства вересковых. Однако для обозначения именно данной группы растений слово Rhododendron было выбрано произвольно ботаниками Нового времени, а в античности древнегреческое ῥοδόδενδρον и латинское rhododendron обозначали совсем другое растение — олеандр (Nerium oleander) из семейства кутровых. Название олеандр (итал., порт. oleandro, франц. oléandre) происходит из уже упоминавшегося позднелатинского lorandrum (встречается, например, у Исидора Севильского). Более старый облик этого слова сохранили португальское loendro и галисийское loendro.

Порядка ради упомяну, что есть другая версия происхождения слова олеандр — от латинского olea 'олива' и др.-греч. ἀνήρ, ἀνδρός 'мужчина', но она мне кажется надуманной. rousseau.livejournal.com/596344.html

Обсуждали с вами Манускрит Войнича (тут же можно его скачать)

С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.

Исследователи из Библиотеки редких книг и манускриптов Бейнеке при Йельском университете (США) 10 лет назад тестировали оборудование, предназначенное для мультиспектрального анализа древних рукописей. Среди прочего они проанализировали с помощью этого метода манускрипт Войнича — одну из самых загадочных рукописей Средневековья.

( Читать дальше...

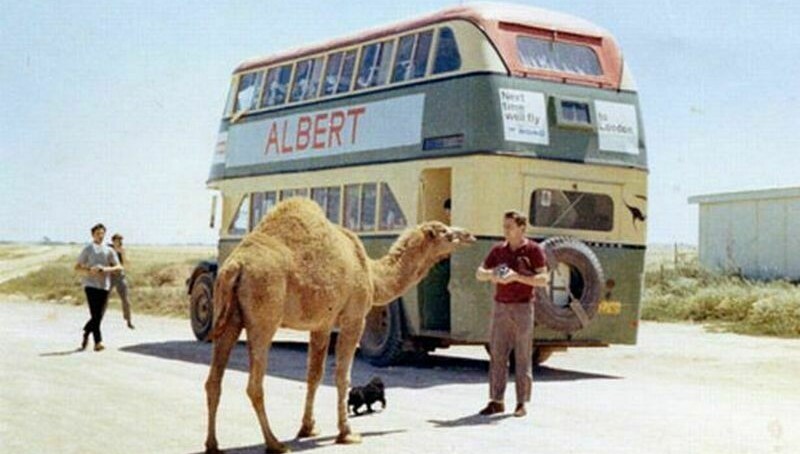

Для многих длительные поездки в автобусе превращаются в настоящую пытку. В отличие от железнодорожного транспорта, автомобильный не может предоставить высокий уровень комфорта. А вы знали, что когда-то люди пользовались самым длинным в мире автобусным маршрутом, длиной более 16 тыс. километров. Это был рейс из Лондона в индийский город Калькутту, продолжительностью 50 дней!

( Читать дальше...

На улице ты видишь мужчину. Подходишь к нему и говоришь: «Я классно готовлю».

- Это прямой маркетинг.

читать дальше

В прошлый раз я упомянул, что фамилия Есенин может быть связано со словом осень. У некоторых читателей возник вопрос, почему же он тогда Есенин, а не Осенин.

Дело в том, что целый ряд слов, которые в современном русском языке начинаются на букву О исторически начинался с Е. В праславянском языке были слова *esenь, *elenь, *ezero.

Но начинаться со звука [е] праславянские слова не могли, поэтому перед ней возник согласный [й], поэтому *esenь превратилось в *jesenь, *elenь в *jelenь, *ezero в *jezero. Он такое начало эти слова сохранили в языках-потомках западной и южной славянских ветвей (в зависимости от орфографии конкретного языка начальный [й] может отражаться на письме, а может и нет, но всегда произносится). В восточнославянских языках дело пошло не так. В них начальный гласный звук таких слов изменился, превратившись в [о]. Неясно, то ли приставной звук [й] был в восточнославянской ветви утрачен, то ли его вовсе не возникло, а сразу произошел переход [е] в [о].

И вот что в итоге получилось:

*jesenь — старославянское ѥсень, болгарское и македонское есен, сербское и хорватское јесен / jesen, словенское jesen, чешское jeseň, польское jesień, словацкое jeseň. Восточнославянские: русское осень, белорусское восень, украинское осiнь.

*jelenь — старославянское ѥлень, болгарское елен, сербское и хорватское. jелен / jelen, словенское jelen, чешcкое jelen, словацкое jeleň, польское jelеń, верхнелужцкое jeleń, нижнелужцкое jeleń. Восточнославянские: русское олень, украинское олень, белорусское алень.

*jezero — старославянское ѥзєро, болгарское и македонское езеро, сербское и хорватское језеро / jezero, словенское jezero, чешское jezero, польское jezioro, словацкое jazero. Восточнославянские: русское озеро, белорусское возера, украинское озеро.

Но на Руси параллельно с древнерусским языком (а позже с его потомками) использовался церковнославянский язык, который по своим характеристикам относится не к восточно-, а к южнославянским. Поэтому если в древнерусском были осень, олень и озеро, то в церковнославянском есень, елень и езеро. Церковнославянизмы нередко проникали в обыденный русский язык. В рукописном сборнике пословиц XVII века читаем: «Богатой что елень рогатой в тѣсные врата не пройдет». А в XVIII веке Тредьяковский пишет:

Сперва весна, там лето здесь,

Потом уж есень прибегает,

Зима ж, наставши, отнимает

И плод с дерев, и лист их весь...

По той же причине у нас есть слово один, и слова единица, единый (церковнославязнизмы).

В рязанских говорах существовали слова есень и есеня 'осень', есенний 'осенний'. Возможно, они стали результатом распространения церковнославянской формы в народном языке (мне это кажется более вероятным), но может быть, что здесь диалект сохранил древний облик слов до фонетического перехода. Слов елень и езеро в рязанских говорах, как кажется, не было.

Фамилия Есенин образована от неканонического имени Есеня, которое могли давать ребенку, родившемуся осенью. Правда, будем честны, более вероятным кажется, что Есеня — уменьшительное имя от имен Евсевий или Есип (кстати интересный вопрос, почему Осип стал Есипом, у меня тут нет готового ответа).

Упомянем также, что у некоторых близких родственников Сергея Есенина в сохранившихся документах фамилия писалась как Ясенин (в том числе в письмах Сергея Есенина своему отцу). Я предполагаю, что такое написание отражает яканье — совпадение гласных [а, о, е] в первом предударном слоге после мягкого согласного: сяло, стяна, нясу, ядят, Ясенин. Яканье было широко распространено в Рязанской губернии. То есть (повторю, что это мое предположение), жители села Константиново произносили фамилию как Ясенин, но, когда старались перейти на литературное произношение, говорили Есенин. rousseau.livejournal.com/596198.html