История святого Мартина Турского известна многим:

Службу свою Мартин нес в Галлии. Вместе с армией ему пришлось стоять на зимних квартирах в Амьене. Зима была чрезвычайно сурова, и Мартин, всегда отличавшийся милосердием, тем более щедро уделял в это время из своего имения для прокормления и содержания бедных. Однажды, проходя через ворота города, он встретил полуобнаженного нищего, почти совсем закоченевшего от жестокой стужи. Мимо проходившие не обращали на него никакого внимания и оставляли без всякой помощи, вероятно потому, что и сами нуждались и не имели ничего лишнего. Он не мог дать нищему никакой милостыни, так как перед этим раздал все свои деньги. Тогда Мартин, не раздумывая долго и желая лишь оказать несчастному скорейшую помощь, быстро снял с себя воинский пояс, скинул с себя плащ и, разделив его на две половины, одну отдал страдающему от холода бедняку, а сам закутался в остальную половину. Некоторые прохожие увидели этот поступок и стали смеяться над Мартином при виде его странного одеяния. Но сердце милосердного воина исполнилось радости — он не пришел в смущение от насмешек, памятуя слова Божественного Спасителя: “Наг бе, и одеясте мя… понеже сотвористе единому сих братий моих меньших, мне сотвористе” (Мф. 25, 36). И Господь укрепил веру Мартина и утешил его за его великое милосердие небесным видением. Ночью, во время сна Мартин увидел Господа Иисуса Христа, Который, явившись ему одетым частью его плаща, велел ему взглянуть, не та ли самая эта половина, которую он отдал нищему у ворот. Мартин стоял в благоговейном безмолвии, Христос же обратился к сонму предстоящих ангелов и громко сказал: “Этим плащом одел Меня Мартин, хотя он еще только оглашенный”.

Royal Collection, Windsor Castle, London, UK

По-латыни плащ назывался cappa, уменьшительно - cappella.

Изначально плащ святого Мартина хранился в основанном им в Мармутье монастыре. Считается, что в 679 году король Нейстрии и Австразии Теодорих III приобрел священную реликвию, позже Карл Великий передал ее в сокровищницу аббатства Сен-Дени (798-799 гг.).

Короли брали плащ с собой в сражение, возводившийся над ним навес назывался capella, а священники, оберегавшие его и служившие литургию, - capellani.

С тех пор небольшие церковные сооружения для хранения реликвий (а позже - и просто для молитвы) стали называться капеллами (часовнями).

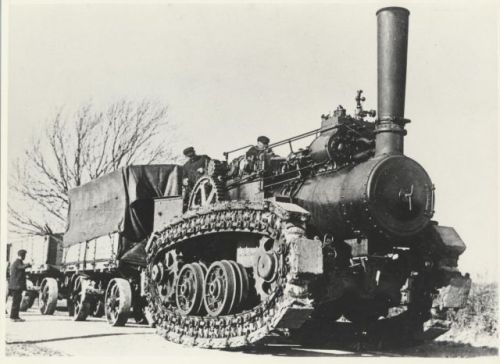

Во многом интересная конструкция - паровой гусеничный трактор. Произведен Британией в 1910-м году компанией R. Hornsby & Sons с гусеничным движителем, ею же и запатентованным в 1904-м. Продали один экземпляр для перевозки угля на золотые прииски Юкона и это не смотря на то, что для продвижении конструкции на рынок был впервые в мире применен фильм, названный бы сейчас "рекламным роликом". Пытались заинтересовать военных - не вышло, тогда товарищ Хорнсби и его сыновья плюнули на все и продали патент на гусеничный ход Holt Manufacturing Company которая объединившись с Best стала называться Catterpillar Tractor. Ну собственно и сейчас так называется

Во многом интересная конструкция - паровой гусеничный трактор. Произведен Британией в 1910-м году компанией R. Hornsby & Sons с гусеничным движителем, ею же и запатентованным в 1904-м. Продали один экземпляр для перевозки угля на золотые прииски Юкона и это не смотря на то, что для продвижении конструкции на рынок был впервые в мире применен фильм, названный бы сейчас "рекламным роликом". Пытались заинтересовать военных - не вышло, тогда товарищ Хорнсби и его сыновья плюнули на все и продали патент на гусеничный ход Holt Manufacturing Company которая объединившись с Best стала называться Catterpillar Tractor. Ну собственно и сейчас так называетсяЭрте

Эрте – это одно из тех волшебных имен, за которыми скрывается гораздо больше, чем кажется, и вместе с тем гораздо меньше, чем должно было бы. Потомок старинного дворянского рода, взяв себе загадочный на первый взгляд псевдоним, начал жизнь заново – и вместо человека из плоти и крови на свет явился творец совершенной, нереальной красоты во всех ее проявлениях. Художник и скульптор, модельер и иллюстратор, сценограф, путешественник, писатель и даже кулинар – все эти ипостаси слились в нем одном. Эрте прожил долгую, невероятно красивую и очень насыщенную жизнь, пережив успех, забвение и новый взлет, успев насладиться как восторгами публики, так и признанием придирчивой критики. Он оставил Россию, когда ему не было еще и двадцати, но именно русскую красоту, русскую душу вкладывал он в свои произведения…

✂…

Одна из его любимых серий фотографий "Симфония дождя"

читать дальше

Итак, что и сколько стоило в шестнадцатом-семнадцатом веках? Например, кружка пива. Пиво в те годы любили во всех странах Западной Европы. Основной едой для бедной части населения являлись хлеб и ПИВО! Да, да… например, солдат кормили только хлебом, а с утра выдавали ещё и литровую кружку пива. Она называлась «к завтраку», почему с утра? Видимо, чтобы весь день не казался таким уж серым и безнадёжным. Вот, наверное, от куда пошла поговорка: С утра не выпил- весь день пропал! Сколько стоила кружка?

Например, в Англии в XVI-XVIII веках в пабах Лондона или других крупных городах литровая кружка пива стоила 1 пенс (фунт=20 шиллингов, крона(талер)=5 шиллингов, шиллинг=12 пенсам, пенс=4 фартингам). Любимая закуска пиратов бекон обошлась бы всего 6 пенсов за целый 1 кг, а вот свиная вырезка уже 2 шиллинга за кг. Курочка с хрустящей корочкой стоила 8 пенсов, а вот за запечённого гуся просили пару шиллингов. За приготовленную говядину платили 8 пенсов. А целого молодого поросёнка торжественно выносили за два с половиной шиллинга. Свежий хлеб из муки высшего сорта стоил 5 пенсов за кг. Ну, и наконец, сытых и пьяных состоятельных лондонцев отвозили домой из паба на кэбе за 4 пенса.

На рынке цены были следующие(указаны за кг):

читать дальше

Нумизматический сайт, где, помимо прочего есть данные и ценах www.talers.ru/index.php?option=com_content&view...

Цены и жалования XVI-XVIII в.в

Стоимость вооружения и амуниции солдат в 16-18 веках

Зарплаты и оклады в 16-17 веках

Кликабельно 1200 рх Шапка Мономаха .

В эпоху татаро-монгольского ига и до него старший среди удельных князей носил титул Великого князя. Я.Н. Щапов отмечает, что упоминание князей как царей относится к двум крупным деятелям Руси XII–XIII вв.: Мстиславу Великому и Андрею Боголюбскому.

После попадания Руси в зависимость от Золодой Орды царём(производное от лат. caesar) стали называть великого хана Золотой Орды. Титул царь в первую очередь указывал на то, что его обладатель является полностью суверенным правителем и ни от кого не зависит. То есть великий князь, будучи данником Орды, в иерархии, естественно, стоял ниже.

Стоит, кстати, отметить, что до определённого момента(до правления Дмитрия Донского) легитимность великого хана как начальника над русскими князьями на Руси не подвергалась сомнению, а само татаро-монгольское иго воспринималось как наказание божье за грехи, которое нужно смиренно терпеть.

К эпохе Ивана III, когда Русь освободилась от ига и стала полностью независимым государством, относятся и первые случаи использования великим князем титула «царь» (или «кесарь») в дипломатической переписке, — пока только в отношениях с мелкими германскими князьями и Ливонским орденом; царский титул начинает широко использоваться в литературных произведениях.

читать дальше

www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post26062...

Странно, но она мне что-то сильно напоминает..

В 1964 году, за шесть лет до образования ABBA и за два года до знакомства с Бенни Андерсоном, Бьорн Ульвеус в составе своей тогдашней группы The Hootenanny Singers записал песню "Gabrielle". А хотите узнать ее предысторию?

Стиг Андерсон — поэт, автор около 3000 текстов песен, директор группы ABBA услышал песню «Солнечный круг» на фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году. Песня ему так понравилась, что он попросил у композитора Аркадия Островского ее клавир. Островский передал Андерсену ноты, и вскоре «Солнечный круг» (то есть «Gabrielle»), стал необыкновенно популярен в Скандинавии. А потом шведские музыканты, распевая «Gabrielle» (то есть – фактически наш «Солнечный круг»), взобрались и на 4-е место английских хит-парадов.

читать дальше

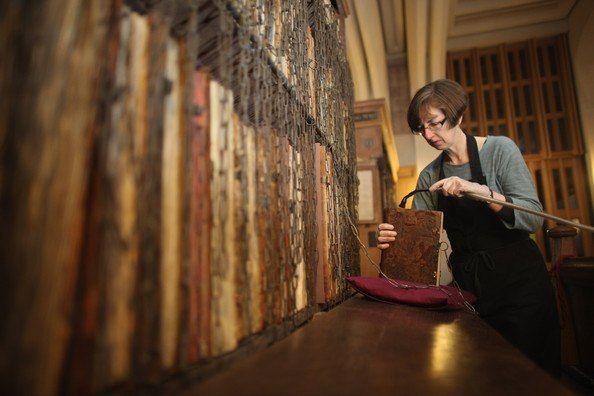

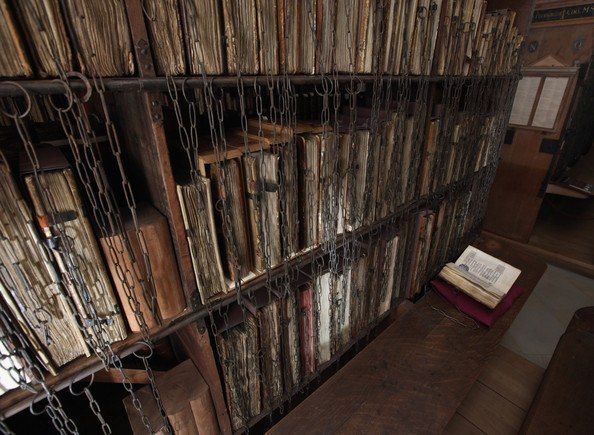

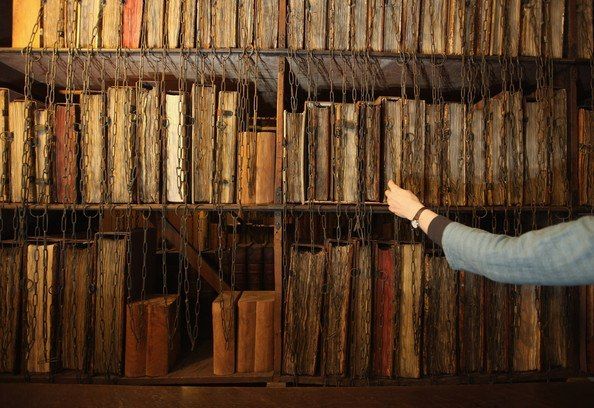

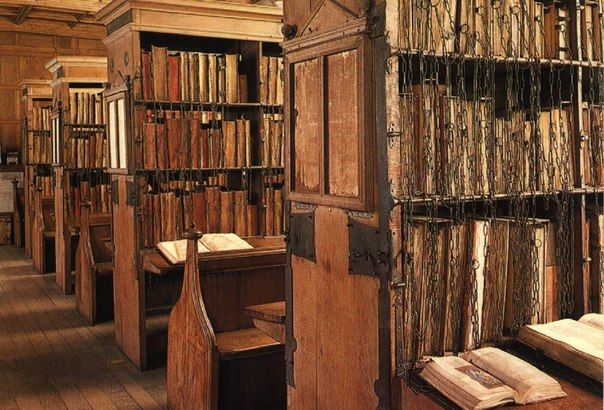

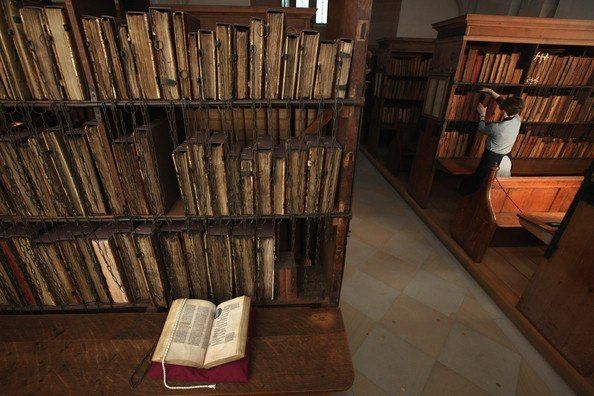

Сейчас книга, которую приковали цепью к полке, кажется чем-то смешным и нереальным. Но действительно было время, когда их для сохранности приковывали к полкам! В Англии эти библиотеки называли "Chained library". Цепи были достаточно длинны для того, чтобы прочитать книгу, но не давали вынести ее за пределы библиотеки. Такая практика была распространена в читальных залах, начиная со средневековья и до XVIII столетия, что объяснялось большой ценностью каждого экземпляра.

Цепь соединялась с книгой при помощи металлического кольца, вставленного в обложку или угол: если цепь прикрепить к корешку, износ фолианта будет намного больше. Книги на цепях стояли на полках корешками от посетителя, то есть "неправильно" с точки зрения современного библиотекаря — надписи на переплетах были не видны. Книга ставилась так для того, чтобы ее можно было открыть, не переворачивая и не путаясь в цепях.

"Библиотека Франциска Тригге с прикованными книгами", основанная в 1598 году в городе Грентэм (Линкольншир), является старейшей из библиотек, которые разрешили пользоваться своими архивами лицам, не имеющим отношения к духовенству или образованию. В частности, туда имели доступ горожане Грентэма. Что любопытно, библиотека до сих пор существует. Ее даже можно назвать предтечей современной системы общественных библиотек.

Еще один пример библиотеки, существовавшей отдельно от образовательного учреждения или монастыря — основанная в 1701 году в Дублине библиотека Марша ("Marsh's Library"). Там не было книг, прикованных цепями: вместо этого самого читателя запирали в клетку. Когда книга была дочитана, по требованию приходил библиотекарь и выпускал самоотверженного книголюба на волю.

читать дальше

Наибольшее количество исследований колонизации Северной Америки посвящено деятельности французов и англичан. К ним также приписывают еще голландцев и немцев. Однако реже встречаются упоминания об освоении Америки русскими.

История освоения Русской Америки началась еще в середине XVII века, когда был открыт пролив между Азией и Америкой. Лишь только практически через столетие была организована экспедиция по изучению этого пролива. Под руководством Витуса Беринга было открыто тихоокеанское побережье Северной Америки, а также исследовались Алеутские острова. Соответственно, по праву первооткрывателя эти земли принадлежат России. До конца XVIII века в Русскую Америку было осуществлено большое количество промысловых экспедиций.

Организованно освоение началось в 1783 году экспедицией под руководством Григория Шелихова, который впоследствии организовал первое русское поселение, которое находилось на острове Кадьяк. Первое постоянное поселение было основано на Уналашке, и называлось оно Иллюлюк. Шелихов в своих поселениях организовывал не только промысел, но и производство необходимой продукции: судостроение, отливку железных изделий и т.д. Однако российские власти были не очень заинтересованы далекими землями. Внимание к далеким поселениям проявилось лишь после смерти Шелихова, когда Павел I издал указ, который закреплял за созданной Шелиховым компанией права на разработку всех полезных богатств, расположенных на территории Русской Америки. Компания получила название Российско-Американской. Первым ее руководителем и губернатором Аляски стал Александр Баранов. Под его началом возник ряд постоянных русских поселений. Так, в 1799 году был основан форт Архистратига Михаила, позже захваченный индейцами и сожженный дотла. Однако в 1804 год русские вернулись на эти территории, и новое поселение стало называться Ново-Архангельск. Данный город стал столицей Русской Америки, и именно из него шло управление поселениями. После продажи русских поселений Америке Ново-Архангельск стал называться Ситкой и пробыл столицей Аляски до 1906 года.

читать дальшеОригинал взят у в Шлем с водяным

читать дальше

Оригинал взят у в sword-harness

British Museum

В 1914 году Эрте оставил Дом моды Paul Poiret, попытавшись основать собственный. Была подготовлена коллекция моделей, чей стиль, как писали очевидцы, хотя и очевидно перекликался со стилем Поля Пуаре, был в то же время более графичным и изысканным. Помогала в создании коллекции первая портниха Пуаре – на пригласительных билетах не преминули ради рекламы указать, что и модельер, и закройщица имели отношение к прославленному Дому мод. Пуаре немедленно подал в суд – и выиграл дело, отсудив у бывшего сотрудника немалую компенсацию. Это, конечно, весьма испортило отношения между Эрте и Пуаре. Однако уважение к своему учителю, которому он был многим обязан, Эрте сохранил на всю жизнь.

В 1914 году Эрте оставил Дом моды Paul Poiret, попытавшись основать собственный. Была подготовлена коллекция моделей, чей стиль, как писали очевидцы, хотя и очевидно перекликался со стилем Поля Пуаре, был в то же время более графичным и изысканным. Помогала в создании коллекции первая портниха Пуаре – на пригласительных билетах не преминули ради рекламы указать, что и модельер, и закройщица имели отношение к прославленному Дому мод. Пуаре немедленно подал в суд – и выиграл дело, отсудив у бывшего сотрудника немалую компенсацию. Это, конечно, весьма испортило отношения между Эрте и Пуаре. Однако уважение к своему учителю, которому он был многим обязан, Эрте сохранил на всю жизнь.

. Отсюда и известное «Москва — Третий Рим».

. Отсюда и известное «Москва — Третий Рим».