Спустя более чем 200 лет мануфактура Jaquet Droz из Ла-Шо-де-Фон, окружного центра кантона Нешатель в Швейцарии, возобновила выпуск «автоматонов», или андроидов, больших механических кукол, названных по фамилии часовщиков семьи Дро. Нынешние куклы — коллекционные вещи, а исторические андроиды находятся сегодня в часовом музее в Ла-Шо-де-Фон, а также в Парижской консерватории искусств и ремесел. Но давайте вспомним, как это все начиналось.

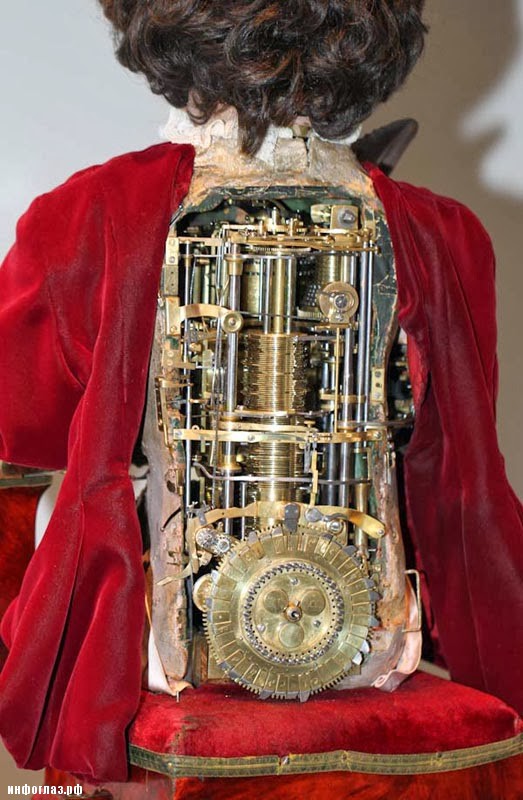

Знакомьтесь, это «Писатель», часовой автоматический механизм, который был создан еще в 1770-х годах известным часовщиком швейцарского происхождения, Пьером Жаке-Дро. Созданный механизм предназначался для записи слов и предложений до 40 символов. Не смотря на столь серьезный возраст, механизм отлично работает и по сей день, шокирую всех своей сложностью.

Представьте себе, что значит создать механическую машину, которая может писать в 1770 году? Это великое событие обогнало время. Кроме того, мы даже не можем предположить, сколько времени понадобилось создатели данного механизма, сколько терпения и находчивости было положено для достижения желаемого результата.

читать дальше

В дореволюционной России литераторы любили похулиганить. Так появились Козьма Прутков и Черубина де Габриак. В 20 веке самой известной литературной мистификацией стал французский романист Эмиль Ажар. А сегодня интернет дает просто неограниченные возможности для этого.Что заставляет талантливых людей прятаться за чужой маской?

В середине января писатель Григорий Чхартишвили у себя в блоге официально заявил, что Анатолий Брусникин и Анна Борисова — это он. Два писательских проекта, развивавшиеся параллельно с 2008 года, оказались в буквальном смысле авторскими — придуманными Чхартишвили и реализованными им при конспирологическом содействии издательства «АСТ». Причем один из них стал успешным: стартовый роман никому не известного Брусникина разошелся тиражом больше 600 тыс. экземпляров.

Литературные мистификации — всегда поле для экспериментов как над читателем и писателем, так и над рынком, обществом и государством. Они показывают, что свободы слова как таковой — когда каждый может сказать все что угодно — не существует. То, что говорит писатель, прямо зависит от того, кто он такой и как его воспринимает потенциальный читатель, особенно начиная с ХIХ века, когда писатель стал медийной фигурой, подобно общественно-политическому деятелю. Некоторые вещи можно сказать только от лица кого-то другого — тогда у тебя есть шанс быть услышанным и понятым правильно.

читать дальше

Война в воздухе на иллюстрациях начала 20 века из французского Le Petit Journal

Подборка изображений

Подбитый цеппелин (1915 год)

читать дальше

The machine has an integral stand with a wheel on the bottom of each leg. There is a detatchable metal rack in the middle, which has nine cylindrical compartments for holding Dictaphone cylinders

Black Country Museums

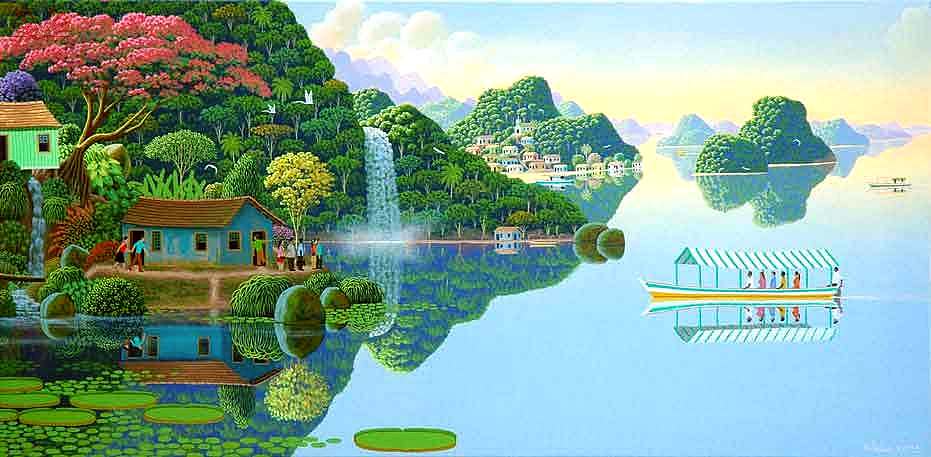

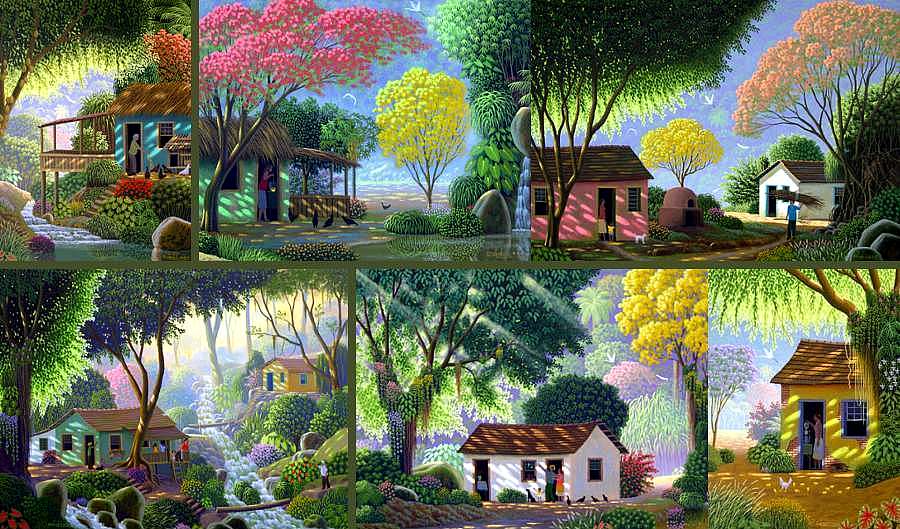

ТУТ предыдущая панорама и ссылки для дальнейшего путешествия по его солнечным картинам.

Беспачпортные

1920 г. Жители Петрограда получают трудовые книжки взамен дореволюционных паспортов

Федеральная миграционная служба потрясла россиян известием, что в стране в скором времени могут отменить постоянную регистрацию (прописку) и даже внутренние паспорта, заменив их на идентификационные карточки.

Как вводили паспорта и прописку в России, как привязывали население к месту и чем заканчивались попытки «отвязаться» — изучал The New Times.

Курьез, но очень показательный: первые паспорта в России выдали наиболее бесправным членам общества — крепостным крестьянам. В 1724 году вышел царский «Плакат о зборе подушном и протчем», который предписывал получать «прокормежное письмо» всем, кто хотел отъехать из родной деревни на заработки. Не случайно этот указ был издан в самом конце правления Петра I: великие реформы, затронувшие общество до самых низов, привели к резкому росту мобильности — строительство заводов, рост внутренней торговли требовали рабочих рук. В то же время допустить свободное перемещение крестьян государство не могло: в 1719 году были введены подушная подать и рекрутская повинность, и государству требовалось прикрепить своих подданных к постоянному месту жительства. Чтобы государство не наводнилось беглым мужичьем, помещичьим крестьянам предписывалось отпрашиваться у барина, а государственным — у приходского священника, получая письменное разрешение. Свобода передвижения, которую давал такой отпуск, ограничивалась 30 верстами в любую сторону; для более далеких поездок нужно было разрешение земского комиссара. Мужик без прокормежного письма признавался «гулящим» и отправлялся на каторжные работы.

читать дальше

Владис Танкевич

lib.rus.ec/b/461556

Аннотация

Переводчик восьми произведений Бернарда Корнуэлла, повествующих о героическом стрелке Шарпе, Владис Танкевич рассказывает об Англии той поры; о людях, которые правили на острове, о людях, которыми правили, и о многом другом. Собственно, второе название книги говорит само за себя: "Ричард Шарп и его эпоха глазами дилетанта"

Оригинал взят у в Железные легкие.

Жуткая картинка, вообще-то, даже для привычного глаза. Все дети в сознании, все понимают, ничего не болит. А дышать сами не могут, ящик дышит за них. И так месяцы, годы, а то и всю оставшуюся жизнь. По счастью, обычно недолгую.

Короче, “сделай мне прививку, мама!”

Автор фотографий — Андрей Уляшев (Mercand)

Интересно. красиво , с чувством леса… Как вам показались эти фото ?

читать дальше

На самом деле, возможно, правильнее будет сказать "британские женщины-пэры"? Хотя и это тоже не совсем правильно, поскольку место в палате лордов женщинам принадлежало, но заседать там они не имели права, а были так сказать его временными хранительницами. "Пирессы" же по-русски звучит странно.

О британской системе титулов писали много где, желающие могут почитать, например, вот этот пост. Я же хочу подробнее остановиться на таком довольно редко рассматриваемом явлении, как женщины, имеющие свой собственный (а не мужа) титул и место в палате лордов. То есть так называемые леди по их собственному праву (Suo jure или по-английски in her own right)

Для начала напомню кратко, кто же такие лорды.

Во-первых, лорд=пэр. Он заседает в палате лордов, и это место передается по наследству старшему сыну вместе с титулом.

Во-вторых, лорд=барон - если у него нет титула виконта, графа, маркиза или герцога.

Титулы учтивости вспоминать не будем, о них можно почитать по приведенной выше ссылке.

Титул лорда бывает наследственным и личным - в наше время он нередко жалуется за заслуги разным выдающимся людям. Личный титул дает право на место в палате лордов, но по наследству не передается. Жаловаться он может как мужчинам, так и женщинам, например, Маргарет Тэтчер была леди и баронессой, ну и соответственно женщиной-пэром. Однако это современное явление, а женщины, имевшие титул и место в палате лордов, существовали и раньше.

Теперь конкретно о женщинах-лордах.

Титул лорда (то есть пэрство+баронский или более высокий титул) жалуется королем и передается по наследству от отца к старшему сыну или ближайшему родственнику мужского пола. Женщины из наследования исключены.

Однако очень редко, но женщины все же наследуют титул или получают его из рук короля. Бывает это в нескольких случаях:

1) Если в момент создания титула делается специальная поправка, что именно этот титул может передаваться по женской линии. Это единственный способ для женщины унаследовать титул, все остальные женщины-лорды получали титул от короля, а не по наследству. Такие поправки обычно делались в тех случаях, когда у новоявленного лорда еще не было детей или были одни девочки. Большинство таких титулов очень старые, еще английские, то есть созданные до 1707 года, после которого Англия и Шотландия были объединены в одно королевство.

читать дальше

, промокал пресс-папье чернила, задумчиво смотрел на написанное, а затем выбрасывал листочек и снова начинал писать. Премьеру «Мальчика» Дро устроил в Париже в 1774 году — при дворе только что вступившего на трон Людовика XVI «живая» кукла вызвала ажиотаж.

, промокал пресс-папье чернила, задумчиво смотрел на написанное, а затем выбрасывал листочек и снова начинал писать. Премьеру «Мальчика» Дро устроил в Париже в 1774 году — при дворе только что вступившего на трон Людовика XVI «живая» кукла вызвала ажиотаж.