У. Монтгомери Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу. М.: Наука, 1976. C.43-46.

У. Монтгомери Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу. М.: Наука, 1976. C.43-46.

читать дальше

полностью здесь tal-gilas.livejournal.com/216978.html

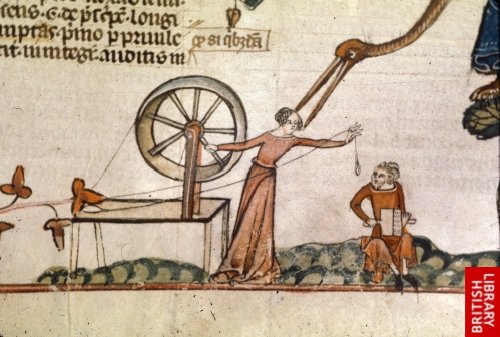

Прядение, в отличие от ткачества, оставалось полностью женским занятием вплоть до Нового времени, даже когда изобретение колесной прялки позволило значительно ускорить дело. Процесс был практически непрерывный, женщины пряли повсюду и в любую свободную минутку; крестьянки зачастую брали прялку даже в поле, где, казалось бы, им и без того хватало работы наравне с мужьями. Пряли и простолюдинки, и аристократки. Буквальная "одержимость" женщин прядением нашла отражение даже в пародиях: так, в одной из мистерий Уэйкфилдского цикла жена Ноя отказывается войти вместе с семейством в ковчег, посколько-де она оставила дома пряжу.

читать дальше

.

Энтони Понтсбери был взят в ученики «в нежном возрасте» семь лет назад, на срок в девять лет. Как обычно бывало в подобных случаях, при заключении контракта он пообещал не вступать в брак во время ученичества, однако нарушил условия и женился. Энтони объяснял свой проступок тем, что запрет на брак «противен законам Божьим и влечет за собой многочисленные прелюбодеяния и блуд». И далее: «Полюбив молодую женщину, которая живет в этом же городе, и убедившись, что она любит его, он порешил, что обоим надлежит любить друг друга, не нарушая законов Божьих… а потому он взял в жены помянутую молодую особу». Хозяин Энтони, однако, добился, чтобы юношу арестовали за нарушение условий контракта и отправили в тюрьму.

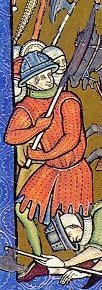

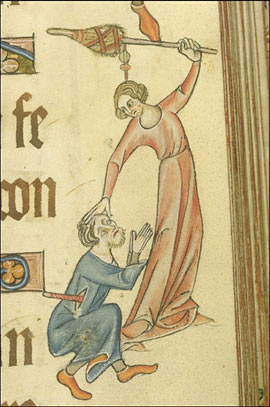

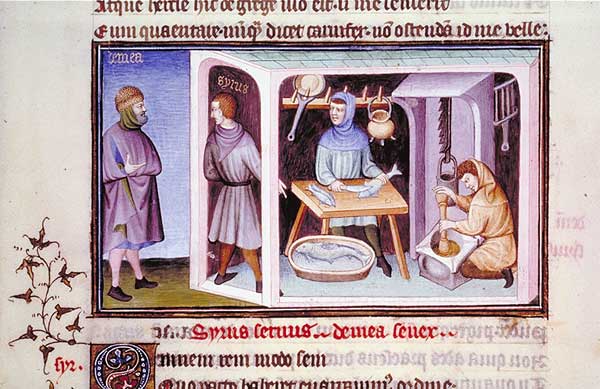

читать дальшеКогда мы думаем о средневековых простолюдинах, то зачастую представляем людей, одетых в грубую серую и коричневую холстину. Однако на самом деле в Средние века цветную одежду носили представители всех сословий. Посмотрите на иллюстрации – это очень яркий, красочный мир.

читать дальшеДля любителей аутентичной средневековой кухни заметим, что помидоры, тыквы и уж тем более картофель в Англии XIII-XIV вв. еще не известны, морковь – изрядная редкость; из овощей наиболее распространены капуста, брюква, репа, свекла, из круп – рожь, пшеница, ячмень, овес. (Ячмень в первую очередь употребляется, естественно, в пивоварении.) Зелень отваривали или ели в сыром виде (лук, салат и т.д.); морковь часто варили вместе с мясом. Горох и бобы были известны с давних времен и поедались в больших количествах (зачастую в вареном виде), из фруктов особой популярностью пользовались малина, клубника, смородина, кизил, яблоки, груши, вишни и сливы.

tal-gilas.livejournal.com/222357.html, в коментах

ЖЕНЩИНЫ В СЕДЛЕ

Как правило, средневековый выезд на охоту представлял собой торжественное мероприятие, занимавшее целый день, от завтрака до т.н. mort – финального сигнала охотничьего рога, знаменующего смерть добычи и, следовательно, конец охоты. Трудно сказать наверняка, кем в большинстве случаев были присутствующие на охоте женщины, восседавшие на лошадях в своих роскошных нарядах и головных уборах, - участницами или зрительницами, но в рукописях нередко изображается, как женщины наблюдают за приготовлением т.н. curee – пищи для собак, состоящей из внутренностей свежеубитой дичи, перемешанных с хлебом. А в Тэймутском часослове есть множество иллюстраций, изображающих женщин как непосредственных участников охоты. Они охотятся на кроликов, уток, кабанов, оленей, белок и даже спускают гончих. Наконец, на одном из рисунков четыре женщины весьма умело разделывают убитого оленя. Судя по документам, представительницы высших сословий участвовали в охоте достаточно активно, причем не только мирянки; так, в 1221 г. позволение охотиться на лис было выдано… аббатисе Баркингской обители.

читать дальше13 июля 1882 года в России начали работу первые телефонные станции.

Еще ранее, 25 сентября 1881 года русское правительство утвердило «Основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России».

читать дальше

В XVII-XVIII веках омары были настолько распространены в Новой Англии, что любой человек мог спуститься к морю и набрать себе полную корзину омаров. Их называли «морскими тараканами» и ели только в случае сильного голода. А слово лобстер происходит от староанглийского loppe – паук. В основном омаров использовали в качестве удобрения.

Потом омары стали пищей рабов, преступников, прислуги, бедняков и солдат. Омары стоили так дешево, что их стали использовать как корм для скота. В начале XVIII века состоялся судебный процесс, на котором прислуга жаловалась на жестокое обращение хозяев. Одним из аргументов было то, что прислугу слишком часто кормили омарами. И суд вынес специальное постановление – в меню омары могут быть не чаще трех раз в месяц. В конце XVII - начале XIX веков из омаров стали делать кошачий корм.

Репутация омаров стала улучшаться только после Гражданской войны в США. И сделали это железнодорожные компании.

Омаров стали включать в меню вагонов-ресторанов в тех штатах, у которых не было выхода к океану. И там не знали о плохой репутации омаров. И омаров «распробовали». Повара стали экспериментировать с омарами и придумали множество новых блюд. Спрос на них резко вырос – и, следовательно, резко увеличилась добыча омаров (еще в XIX веке омар весом в 2,5 кг считался небольшим). Омары стали встречаться все реже и скоро перешли в разряд деликатесов.

via

еще немного здесь, сюда не переносится

www.liveinternet.ru/users/pkfnf/post330677125/

Каждый раз, когда в моем ЖЖ заходит разговор о женских корсетах, начинается спор на тему «удобно» или «неудобно». И, обычно, я пытаюсь объяснить, что дамы той поры не думали о таких вещах, поскольку приучались носить корсет с самого детства.

То, что девочки в XVII и XVIII веке носили корсет, ясно по портретам того времени. Собственно, детская мода почти всегда повторяла взрослую, так что, детей не щадили.

читать дальше

Цитируем:

"Наконец-то у нас ЦАО (это центральная аэрологическая обсерватория) склеила и выложила в интернет единую карту доплеровских радаров (они "видят" грозы в реальном времени).

Вот анимация за последние три часа (видно, откуда ползет и примерно куда): orm.mipt.ru/RAD/1.gif

Вот статичная карта текущей засветки (примерно 5-15 минут назад). Если кликнуть на нужный регион, вылезает очень подробный местный радар, где вообще все видно: orm.mipt.ru/RAD/dmrl.html

Черная линия показывает, куда оно движется и где примерно будет через час.

Здесь отдельно легенда: orm.mipt.ru/DAT/Paletta.htm

Печально, конечно, кто у нас такое дырявое покрытие радарами (в Европе и США оно сплошное, и радарные данные — основные для выпусков погоды в телике), но ситуация быстро-быстро меняется, сейчас ставят много новых радаров".

Отсюда: www.facebook.com/andrey.skvortsov.33/posts/1020...

Североамериканские индейцы на рисунках швейцарского художника Karl Bodmer (1833 - 1834 год)

Подборка изображений

читать дальше

,+Sint-Pieterskerk,+Leuven,+1664-67.jpg)