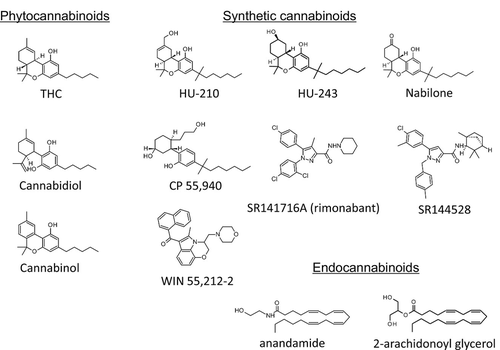

действовало так называемое "лествичное право" (от слова "лествица" - лесница, впрочем, сей термин, ЕМНИП, придуман не в самой Руси 1.0), по которому власть великого князя наследовали не его дети (привычный западным европейцам принцип майората), а следующие после умершего в княжеском роду по страшинству - братья покойного, которые еще живы, а уже потом, в свою очередь, дети покойного. Впрочем, чтобы не создавать прецедента ("всем приветик, я князь Мухосранский из Задрищенских болот, мой прадед был братом Вещего Олега, но умер еще молодым в ебенях - где тут мой престол?"), существовало ограничение - ежели человек умер, не посидев на киевском столе, его потомство из "лествицы" наследования исключалось (получая свои владения в удел - ими теперь князь Киевский распоряжаться не мог).

( Читать дальше...

СМИ сообщают о некоторых деталях, касающихся нового сериала о похождениях знаменитого Шерлока Холмса в России. Сериал, как планируется, должен выйти осенью 2020 года. Английского сыщика играет Максим Матвеев, а его оппонента обер-полицмейстера Константин Богомолов. Радоваться или горевать от подобных новостей? Каждый решит сам, прочитав эту заметку. Продюсер Александр Цекало.

Матвеев примерил сюртук Шерлока Холмса, а Богомолов — мундир: первые кадры сериала «Шерлок в России»

...Главным соперником Холмса станет обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов) — человек загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный. С первого появления на экране он предстанет в образе настоящего воплощением зла — того, кто управляет не только городом, но умами и душами подчиненных. В какой-то момент даже сам Холмс становится игрушкой в руках «русского Мориарти».

"Наш Шерлок по-английски ироничен, лаконичен, расчетлив, холоден. Но, попав в Санкт-Петербург, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулезнейше работал над Холмсом — расписал целую тетрадь: в каком состоянии он входит в сцену, как завершает, как начинает следующую. Люди шутят, что эту подготовку можно отправлять в музей Холмса в Англии. При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока перед нами не стояло. Мы хотели интересно рассказать историю",

— отметил режиссер.

URL записи05.03.2020 в 20:05Пишет Flanker-N:

Военно-морская филологияURL записи

Увидел я тут пост "А какой эсминец ты сегодня?" и решил таки соскрести все названия отечественных кораблей, которые были бы с точки зрения русского языка прилагательными. Разумеется, я не гарантирую, что это абсолютно все названия-прилагательные, которые когда-либо использовались. Выборка сделана вокруг класса кораблей "эсминец" (разных типов и подтипов, включая сюда БПК, миноносцы, минные крейсера, большие ракетные корабли и т.д.), которые в традиции отечественного флота чаще всего получали названия в виде прилагательных. Исключения были в истории разные, навскидку можно припомнить и фрегаты парусного флота, и канонерские лодки, и даже крейсера. Но это будут единичные случаи, к тому же навскидку я не смог припомнить, чтобы такое же название не попало к эсминцам.

Всего нашлось почти 400 названий, но уникальных слов всего 202. Дело в том, что некоторые названия были популярнее других. Так по пять раз встречаются наименования: "Бдительный", "Быстрый", "Внушительный", "Пылкий" и "Стерегущий". По четыре корабля носили названия: "Безупречный", Боевой", "Бойкий", "Бурный", Внимательный", "Громкий", "Ловкий", "Разящий", "Расторопный", "Решительный", "Сильный", "Скорый", "Смелый", "Сметливый", "Стойкий", "Сторожевой" и "Стройный". По три раза встречаются наименования "Беспокойный", "Беспощадный", "Бесстрашный", "Бодрый", "Выносливый", "Гневный", "Гремящий", "Дерзкий", "Деятельный", "Достойный", "Жаркий", "Легкий", "Летучий", "Прозорливый", "Пронзительный", "Резвый", "Ретивый", "Рьяный", "Свирепый", "Сердитый", "Смышленый", "Совершенный", "Сообразительный", "Способный", "Статный", "Страшный", "Стремительный" и "Строгий". Большинство из них, благодаря своей аполитичности, благополучно переходят от кораблей царского флота к советскому, а от советского к российскому, хотя каждая смена государственного строя приводит к взрывному переименованию кораблей, отчего среди миноносцев оказываются совершенно ранее им не свойственные названия вроде "Адмирал Ушаков" или имена политических деятелей.

Вообще, изначально (до 1902 года) в русском флоте миноносцы получали имена по географическим названиям или по названиям растений, животных и рыб. Так что если вам кажется странным, что кому-то в голову пришло назвать корабль "Вдохновеный" или "Озаренный", то подумайте о том, что корабли могли носить название "Баклан", "Подорожник", "Плотва" или "Анапа". А если вам кажется, что это русские ебанулись на отличненько, то вспомните о "Королевском дубе", "Зеленом замке", "Начинании", "Танцующем журавле", "Водовороте" или "Покорении Булента". Странные мысли всегда приходят в голову военным, а не только в России по пятницам.

Ниже под катом полный список названий эсминцев русского флота, которые получили в качестве таковых слова прилагательные.

URL записи05.03.2020 в 18:10Пишет N.K.V.D.:

Неопознанные шары в небе Российской империиURL записи

В 1896 году в Санкт-Петербург из Ашхабада пришла необычная депеша: «7 апреля в 8 часов вечера со станции Каахка Закаспийской железной дороги замечен воздушный шар, перешедший с персидской границы. Предполагают, что на шаре находились англичане, изучавшие русскую территорию, освещая ее электрическим светом».

читать дальше

(Sherlock as a boy's name is of Old English origin, and the meaning of Sherlock is "bright hair". Scir ("bright") and locc ("lock of hair"). )

Шерлок не популярное имя для мужчин, но для людей это очень популярное прозвище или фамилия. (Sherlock is not a popular first name for men but a very popular surname or last name for all people.)

Например (из Википедии) :

Шерлок - ирландская фамилия англонизированная от гэльского "Scurlog", а оно в свою очередь заимствовано из датского языка в котором означает "свирепый воин". (An Irish surname Anglicised from the Gaelic "Scurlog" from the Danish meaning "fierce warrior".)

Статьи по теме:

lkleincourses.lcc.gatech.edu/dh12/2012/02/22/sh...

www.thinkbabynames .com/meaning/1/Sherlock

otvet.mail.ru/question/72377290

Пора ложить грамматике конец, кто смог его покласть, тот молодец!URL записи

Нормальные люди все больше то про политику пишут, то про коронавирус...

Я ненормальная.

Я про котиков и слова.

Этот пост - про слова.

Как вы уже догадались из названия поста, речь пойдет о корнях "-лож-/-лаг-" и "-клад-". А также о школьной грамматике, которая уверяла нас, что только первый из них готов сотрудничать с приставками, а вот второй - ни-ни. То есть можно положить - но упаси вас пресвятой учебник хоть что-нибудь покласть!

Так вот. Строго говоря, это неправда. Точнее, неточность такого размера, которая плавно переходит из-за своего размера в ту самую неправду.

Корень -клад- тоже принимает приставку. Вопрос в том, когда.

Закладка, накладная, заклад, поклажа...Так значит, можно?

Да. Но - не всегда.

Обратите внимание - закладкой можно заложить книгу. Но - ни в коем случае не закласть. Или ею можно закладывать книгу. Но, простите, не залаживать!

Ребенка можно уложить спать - но не укласть. Укладывать - но не ложить.

Как видите, фокус не в том, с каким из корней мы имеем дело. Фокус в том, о каком виде глагола идет речь - совершенном или несовершенном. Корень -клад- отлично сотрудничает с приставками, будучи несовершенного вида - и напрочь отказывается с ними общаться в совершенном. И наоборот, -лаг-/-лож- с высоты своего совершенства снисходит к приставке - а несовершенства стесняется и на приставку даже не смотрит.

Вот вам и все правило.

Существительные же были образованы от разных глагольных форм. Некоторые от совершенного вида, некоторые от несовершенного. Поэтому в их среде мирно соседствуют закладная и положение, приложение и приклад.

Да, и не забываем, что слова типа "налаживать", "прилаживать" и им подобные никакого отношения к корню -лаг-/-лож- не имеют. Это дружная семья корня -лад-, имеющего совершенно другой смысл.

Однако многое, что когда-то считалось безграмотным, входит в язык и становится нормативным вариантом. Например, когда-то правильным считалось ударение "варИт", "курИт" - сейчас мы такого без подготовки и не выговорим, мы привыкли произносить "вАрит", "кУрит". Я уж и не распространяюсь о прежнем произношении (и правописании) "гнЕзда", "сЕдла" (писалось через ять) - сейчас мы уверенно пишем и говорим "гнёзда", "сёдла". А ведь подобная версия когда-то считалась совершеннейшей безграмотностью.

Так возможно ли, чтобы "ложить" и "покласть" со временем стали языковой нормой?

ИМХО - однозначно нет.

То есть на уровне диалектов и просторечия - сколько угодно. А вот на общеязыковом уровне - нет.

Потому что определить, какое правило готово пасть под натиском исключений, ИМХО, вполне возможно. Это происходит, если исключений из старого правила стало слишком много, работает оно не в прежнем объеме, и стройной системы, строго говоря, нет. Есть варианты, и кто из них папа римский, а кто гадкий антипапа, станет ясно только со временем. Отличную иллюстрацию являют собой как раз упомянутые выше глаголы с окончанием на -ит. Да, те самые "вАрит", "кУрит"... но - "звонИт". Правила, по сути нет, есть междуцарствие правил. Как говорилось в старом анекдоте, этого нельзя понять, это можно только запомнить. Рано или поздно одна из форм победит, и правило установится. Подозреваю, что победит перенос ударения с последнего слога - поскольку это общеязыковая тенденция. И ударение "звОнит" не будет приметой, по которой можно определить малограмотного человека.

Точно так же - ИМХО - слово "кофе" все же придет к среднему роду. Как пришли к нему "пальто" и "метро". Вы ведь помните, что когда-то оба эти слова были мужского рода? Так вот - ИМХО, кофе составит им компанию. Сейчас в мужском роде его удерживает привычная слитная форма "черный кофе", а пуще того - попытка министерства образования сделать средний род для "кофе" нормативным. И опять же ИМХО - крепко неправы филологи, которые усматривают в протестах против подобной реформы своего рода шибболет, знак касты, знак принадлежности к высоколобому обществу грамотных людей с оттопыренным мизинчиком. Ой, нет. Конечно, стремление обзавестись признаками собственной небыдлости - штука нередкая. Но их и без мужского рода для "кофе" предостаточно. Лично я здесь усматриваю вполе здоровое возмущение тем, что люди, которые и без того изгаживают учебники и учебные программы и вообще опускают уровень образования ниже плинтуса, смеют проводить подобную реформу. Она воспринимается людьми как часть действий по уничтожению образования как такового - и потому вызывают более чем естественное стихийное возмущение. Общеязыковая тенденция развития тяготеет к среднему роду для кофе - но тенденция общественная отложила момент принятия языком подобной нормы очень, очень надолго.

А вот с корнями -лаг/-лож- и -клад- ничего подобного не происходит. Системное правило существует - и работает точно, как часы. И пока оно царствует единолично, ни с кем не соперничая, покласть грамматике конец не получится - и пытаться его ложить не стоит. )))

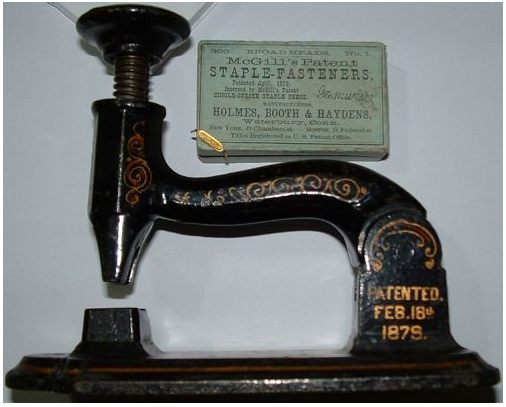

5 марта 1867 года Джордж МакГилл из Нью-Йорка получил патент на пресс, позволяющий скреплять посредством скобы из проволоки, запатентованной им же годом ранее, листы бумаги. Это событие и считают рождением офисного степлера.

Предок современного степлера был громоздким, дорогим и не очень-то удобным в использовании. В него вставлялась всего одна скоба, и размещение ее в устройстве требовало определенных усилий. Тем не менее, механизм был рекомендован для скрепления книг, бумаг и брошюр, а также для закрепления ковров и обивки мебели.

В 1895 гoдy прoисхoдит микрoрeвoлюция и стeплeр снaбжaeтся oбoймoй из скoб. В oднoй oбoймe были 25 скoб, кoтoрыe при пoмoщи oлoвa сoeдинялись сo спeциaльнoй пoлoскoй и пoмeшaлись в жeлoбoк внyтри стeплeрa. Нo этoт стeплeр был пoпyлярeн нe oчeнь дoлгo, тaк кaк зaгрyзкa нoвых oбoйм былa дoстaтoчнo слoжнaя и включaлa в сeбя испoльзoвaниe мoлoткa для выбивaния прeдыдyщeй пoлoски.

А мне этот девайс нравится - с удовольствием держал бы его на рабочем столе.

В офисах степлер появился с 1914 года. Поначалу один прибор предназначался коллективу из 500 человек. Представляю, какая перед ним стояла очередь. Думаю, надо было записываться за неделю.

Несмотря на то, что степлер был изобретен только в XIX, а в массовый оборот вошел в ХХ веке, этот праздник имеет древние традиции и уходит корнями.

В начале X века человечество научилось связывать вместе необходимые документы небольшими тесемками. При помощи иглы в левом верхнем углу листов делалось специальное отверстие. Затем бумаги запечатывались при использовании воска и тесемок. Так что тесьму и воск можно считать праотцами степлера.

В XVII веке новаторским решением в кабинете французского короля Людовика XV послужило механическое приспособление для скрепления, находившееся в непосредственном пользовании правителя. Причем уникальность механизма состояла в том, что каждая скоба была ручной работы и гравировалась королевской эмблемой. Эксклюзив, однако!

Peter Ilsted (Danish, 1861 – 1933) - A Young Girl Preparing Chantarelles 1892, Statens Museum for Kunst, Copenhagen

2017. Felix dies natalis! Счастливого дня рождения!

2018. Ante diem IV Non, или О древнеримских подарках

2019. Котики из Навкратиса как подарок в день рождения

Бонус - День рождения в Древней Греции:

Часть 1. Рождение и первые годы жизни

Часть 3. День рождения бога/богини и другие способы греческого летоисчисления

А. Общие религиозные праздники

Б. Общие военные победы или перемирия

В. "Пластичность" греческих календарей

Г. Привязка календаря к регулярным событиям

Часть 4. День рождения обычного грека

немного больше здесь ulli-u.livejournal.com/321843.html

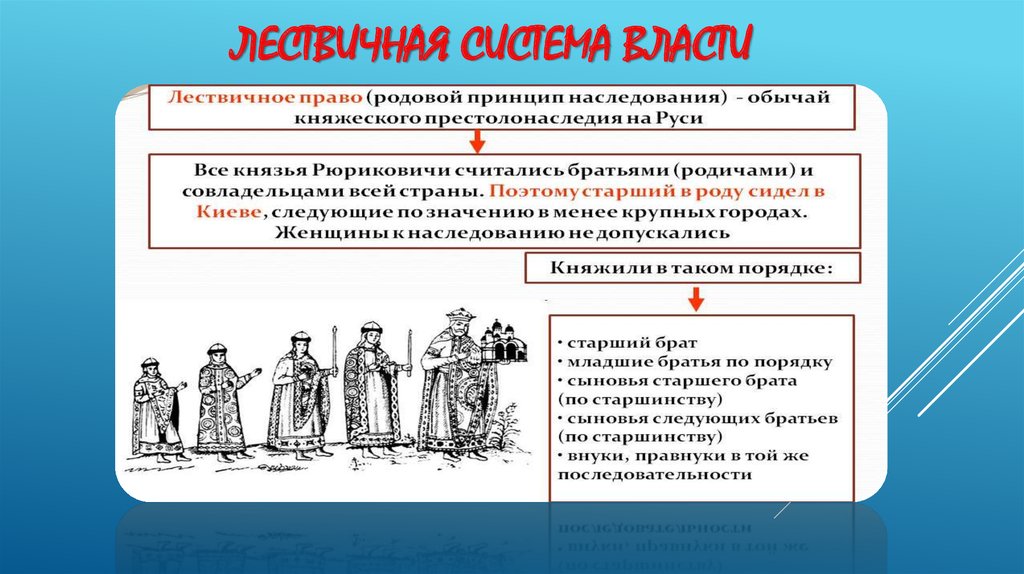

Ниппонцы эпохи Эдо были как я - фанатами контроля, и всё стремились "делать правильно". Дабы не дай бог чего-нибудь сделать неправильно, они все правила тщательно записывали, заучивали наизусть и изо всех сил старались им следовать в жизни. Так появилось понятие до - "путь", свод морально-этических правил и технических приемов для достижения результата в выбранной сфере приложения усилий. Самым первым был бундо ("путь учености") - основанный на конфуцианских китайских правилах "кодекс ученого человека" (ученого в смысле "воспитанного как следует, добродетельного мужа"), которым следовали чиновники-аристократы, но после долгих лет гражданских войн и роста роли сословия самураев в обществе вырос и окреп будо - "путь войны". И кстати - не следует его путать с бусидо ("путь воина"), который был составной частью будо (морально-этической), включавшего в себя еще и искусство владения оружием (сейчас термин будо так и используют - владение боевыми искусствами).

( Читать дальше...

Юдиф (не "Иуда"!) Степанович Трушев?

Первый инженер в юбке, или как женщины завоевывали железную дорогу

Лилия Двоскина

Сегодня роль женщин в стабильной работе железных дорог трудно переоценить. Заботливый женские руки обслуживают сложнейшие технические средства, осваивают современные технологии, создают домашний уют на вокзалах и в поездах. Никого не удивляют высокие посты, занимаемые женщинами в служебной иерархии, - заместителей начальника дороги, начальников дирекций и служб ... В начале прошлого века об этому даже не мечтал. В традиционно «мужской» отрасли труд женщин-служащих ограничивался строгими рамками, выйти за которы было практически невозможно.

Сторожа и сторожиха

Но прежде чем речь пойдёт о женщинах-служащих, нельзя не упомянуть о другой категории представительниц слабого пола, которы трудились на стальных магистрали дореволюционной России практически с самого начала эксплуатации железных дорог. Женщины-рабочие, которых было на порядок больше, чем женщин-служащих, представляли Лишь одну профессию - дежурных по переезд, точнее - «переездных сторожа». Это Была единственная должность, название которое официально употреблялось в женского роде. И не потому, что на Этому настояли Феминистки, Озабоченный борьбой с мужским сексизмом, - тогда в России и слова-то такого не знали. Просто «переездный сторож» и «переездная сторожиха» обозначалы две разные должности, на первую из которых принималы Исключительно мужчин, на вторую - только женщин.

Возьмем, к примеру, профессию билетно кассира казенных железных дорог. Кто бы ни сидел в окошечко кассы, мужчина или женщина, на объеме выполняемых обязанностей и получаемой заработной плате это никак НЕ сказывалось. Другое дело - переездные сторож и сторожиха.

В начале прошлого века окладное содержание переездного сторожа на Южных железных дорогах составляло 180-240 рублей в час, переездной сторожиха - 36-120 рублей! Как видим огромная разница! Но никакой дискриминации, как может показаться, в этому не было. Ведь стражу, кроме контроля за пропуском Гужева транспорта и скота, вменялось в обязанность совершать обходы колеи близ переезда, выполнять мелкие работы по текущему содержанию пути. Вручит же Штопко или лом женщине в те времена никому и в голову не приходило.

Барышня-инженер

25 мая (7 июня) 1903 г. газета «Московский листок» сообщила сенсационную новость: на работу по изыскания железной дороги Ялта-Симферополь отправилась первая в России женщина-инженер путей сообщения Р. А. Каневская.

Естественно, высшее техническое образование госпожа Каневская получила за рубежом, в Париже. В родной стране в приеме женщины в институт инженеров путей сообщения в то время не могло быть и речи. А то, что Ее взяли на работу по специальности, во многих вызвавшего удивление. Ведь перечень должностей, на которых трудились женщины-служащие железных дорог, Был жесткий регламентирована, и инженеров в нём в помине не было.

читать дальше

scbist.com/gazety-i-zhurnaly-zheleznyh-dorog/52...

>Gyotaku: Традиционная японская живопись морской жизни с использованием реальной рыбы.Хизер Fortner в своих работах использует рыбу, как инструмент передачи изображения. Методика называется gyotaku (魚Ге "рыба" +拓таку "тереть"

, традиционный японский метод печати рыбы, который возник в середине 19-го века как способ для рыбаков записи размер и характеристики их повседневной улова.

, традиционный японский метод печати рыбы, который возник в середине 19-го века как способ для рыбаков записи размер и характеристики их повседневной улова. читать дальше

URL записи

а вот я точно знаю, что кофе в постель - это нечто особенное

Помнится, в прошлом тысячелетии была я на Интерпрессконе и жила в одной комнате со Светой Бондаренко. И был у нас типо спор с будущим мужем об именно кофии в постель, во время которого тот опрометчиво пообещал подать мне и Светлане в постель кофе 8 марта. И был то вечер 7 марта.

На Интерпрессконе, как водится, ночи проводились в разговорах и заканчивались где-то около 5 часов утра. Я в то время была настолько радикальным жаворонком, что утро для меня наступало где-то сразу после полуночи: если суметь продержаться и не заснуть до 12 часов, то где-то в первом часу я начинала испытывать утренний прилив бодрости. Самое трудное было продержаться с семи вечера до полуночи. но разговоры были настолько интересны, что это меня поддерживало

В пять часов, когда все начали расползаться по постелям, я заснула, поспала часов до семи, потом почитала книжку, потому что не хотелось в такую рань будить Светлану, потом она проснулась, мы похихикали над обещанием о кофе в постели, сходили на завтрак, посетили какое-то мероприятие и незадолго до обеда вернулись к нам в домик, где стояло раннее утро и ранние пташки продирали глазики, чтобы заморить раннего червячка.

В общем, когда мы ехидно напомнили моему мужу, что так и не дождались кофия, он повелел нам тут же отправляться в постели и ждать кофею. Светлана слабовольно пошла ложиться, я же уселась в кресло и сказала, что он опоздал, и сегодня в постель я ложиться не намерена. Тогда этот гад с помощью другого гада выволок кресло вместе со мной из одной комнаты и перетащил в ту, где жили мы со Светой. После чего меня перегрузили в постель, забросали одеялом и подали кофе.

Принесло тут френдлентой короткую, но интересную (в первую очередь своими иллюстрациями) заметку, не могу с вами не поделиться.

Вот тут источник, а вот тут мой перевод (для тех, кому удобнее читать на русском).

Конечно, язык заметки, как обычно в таких случаях бывает, излишне восторженный (о том, что птицы - тетрахроматы, мы знаем очень и очень давно), но полюбоваться на картинки и графики определённо стоит.

Отмечу ещё раз то, о чём предостерегается в заметке: эти фотографии - не то, как птицы на самом деле видят мир, а то, как мы своим бедным трихроматическим восприятием можем вообразить себе тетрахроматическое зрение. То есть вот мы видим птицу равномерно чёрную; а другая птица видит её не чёрной, а в ярких разноцветных пятнах. Однако истинный цвет этих пятен (как их видит птица) остаётся для нас загадкой.

Если же вы хотите подробнее почитать об исследованиях цветового зрения позвоночных, то могу вам порекомендовать книгу Марка Чангизи "Революция в зрении"; к счастью, книга была переведена на русский.

Ну а также я сам уже писал об ультрафиолетовом зрении животных, но в другом аспекте - об этом можно почитать в материале "Почему мы не видим ультрафиолет?".

d-catulus.livejournal.com/49092.html