В ряде языков слова со значением «чернильница» похожи на «кальмара». Почему?

Эти слова исторически связаны, причем «чернильница» была первична, а обозначение кальмара возникло благодаря метафоре.

Речь идет о таких словах как польское kałamarz, румынское călimară, чешское и словацкое kalamár 'чернильница'. Как устаревшие эти слова отмечены в украинском и белорусском языках (каламар) и новогреческом (καλαμάρ&iota .

.

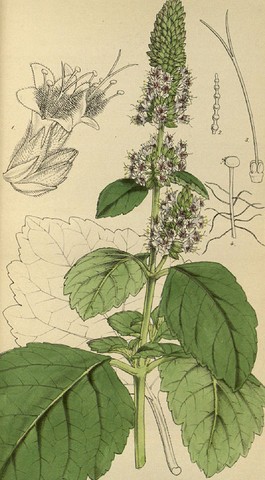

Историю этих слов следует начать с древнегреческого κάλαμος 'тростник', которое обозначало также отрезок стебля тростника, используемый как орудие письма. читать дальше

Греческое слово было заимствовано в латынь (calamus), где от него было образовано прилагательное calamarius 'относящийся к орудию письма'. Светоний, описывая подозрительность императора Клавдия, говорит, что он приказывал обыскивать всех приходящих к нему посетителей и его с трудом уговорили не отбирать «у писцов их ящички с перьями и грифелями» (calamaria theca). Вскоре, вместо calamaria theca для обозначения этих ящичков стали использовать субстантивированное прилагательное calamarium. Это приспособление представляло собой футляр, в котором хранили орудия письма, сперва тростниковые, а через несколько столетий и из гусиных перьев, а также другие необходимые для письма принадлежности. К футляру прикреплялась плотно закрытая чернильница, а сам calamarium подвешивался на поясе. Несколько позже возникли calamarium'ы крупнее, представлявшие собой что-то вроде переносного бюро. В походном состоянии внутри хранились бумага, чернильница и письменные принадлежности, а в рабочем положении ящик служил подставкой для бумаги.

От слова calamaruis произошли эти названия чернильницы. В некоторых языках его потомки стали обозначать не чернильницу, а пенал. Таковы французское calmar, ивритское kalmár (קַלְמָר) , итальянское calamaio, хотя у последнего есть и значение 'емкость для чернил в типографском станке'.

А что же кальмар? История названия кальмара, проникшего во множество языков, в том числе и в русский, началась в Италии, где в XIII веке кальмаров стали называть словом calamaio 'ящик для письменных принадлежностей'. В первую очередь это произошло из-за того, что у головоногих моллюсков есть чернильный мешок. Но некоторые комментаторы говорят, что сходство добавляла упругая пластинка в теле кальмаров, остаток исчезнувшей раковины (биологи называют эту пластинку «гладиус», если вы покупали неразделанных кальмаров, то встречались с ней). Гладиус и чернильный мешок в кальмаре подобны писчему перу и чернильнице внутри calamaio. У итальянского calamaio был диалектный вариант calamaro. С XVI века он тоже используется в значении 'кальмар', а потом значения закрепились: calamaio стали называть футляр, calamaro — морское животное.

В большинстве случаев в других языках значения 'чернильница'/'пенал' и 'кальмар' тоже разошлись по разным, хотя и иногда созвучным словам: польские kałamarz и kalmar, kałamarnica, румынские călimară и calmar, чешские kalamár и krakatice и так далее. Но есть языки, где они имеются у одного слова: французское calmar 'футляр для перьев' и 'кальмар', греческое καλαμάρι '(уст.) чернильница' и 'кальмар'.

Армянское слово kaġamar (կաղամար) сейчас означает 'кальмар', но в армянско-итальянском словаре, созданном в XVII веке в Венеции, у него также есть значение 'чернильница'. Сделаем маленькое отступление про армянскую фонетику, чтобы читателя не смущал облик армянского слова. Буква ղ в древнеармянском языке обозначала звук близкий к [л], но образующийся с большим участием спинки языка, а не кончика. В научной транслитерации он передается буквой ł. Со временем место образования этого звука сдвинулось еще глубже, он перестал быть сонорным и превратился в «звонкий увулярный фрикативный звук», который латиницей записывается как ġ, а при кириллизации собственных имен передается буквой г. Геврок Джаукян в «Сравнительной грамматике армянского языка» датирует переход ł в ġ IX веком, а Этери Туманян в книге «Древнеармянский язык» относит его к XI веку, чья датировка точнее, я не знаю. В итоге, например, греческое слово μέταλλον превратилось в армянском сначала в metał, потом — в metaġ (մետաղ), греческое τάλαντον в tałand, а потом — в taġand (տաղանդ), имя Соломон (Σολομώ&nu в конце концов стало звучать Согомон (Սողոմոն), а calamaro стало выглядеть как kaġamar.

в конце концов стало звучать Согомон (Սողոմոն), а calamaro стало выглядеть как kaġamar.

Связь чернил и головоногих моллюсков отражена и в других языках. Иногда названия кальмаров и каракатиц образуются по модели «чернила + рыба» (нидер. inktvis, нем. Tintenfisch, венг. tintahal, турец. mürekkep balığı, швед. bläckfisk), «стрела + чернила + рыба» (африкаанс pylinkvis), «трубач + чернила» (валл. pibwr inc) или «разбрызгивающий чернила» (датск. blæksprutte).

Интересна история названий каракатиц и кальмаров в некоторых языках Юго-Восточной Азии: тайского mʉ̀k (หมึก), лаосского mưk (ຫມຶກ), кхмерского mɨk (មឹក), вьетнамского mực. Все они представляют собой заимствования древнекитайского 墨 «чернила» (звучание реконструируется как *mlɯːɡ, в современном пекинском китайском mò). Во трех языках это слово имеет оба значения 'чернила' и 'головоногий моллюск', а в лаосском, насколько можно судить по доступному мне словарю, первичное значение уже утрачено.

rousseau.livejournal.com/584065.html

Пишет Дейдре:

Заграничный Транссиб: малоизвестная страница истории великой стройки (+библиография и картинки) Далекая окраина: как КВЖД стала частью России внутри Поднебесной 1922. Сборник документов, относящихся к Китайской Восточной железной дороге Поиск по документам XX века. КВЖД История Китайско-Восточной железной дороги (+видео) Путь на восток! КВЖД в начале XX в. (Живая история, обзорный текст и немного картинок). КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (КВЖД) ДО 1917 ГОДА (библиография)

URL записи

Пишет Эрл Грей:

Бессмысленно гадать, когда и где был изобретен гамбургер, поскольку, скорее всего, говяжий фарш со специями на хлебе ели везде, где впервые сошлись хлеб и мясо, еще тысячи лет назад. (Это, безусловно, произошло не в Гамбурге.) Хотя и есть некоторые свидетельства, что в США местом, где впервые ингредиенты целенаправленно соединили в бургер, было заведение Louis' Lunch в Нью-Хейвене, основанное в 1895 году и существующее до сих пор, бургер стал популярным в конце XIX века в Нью-Йорке и повсеместно. Как «символ времени» он однозначно прижился сразу после Первой мировой войны. читать дальше Из книги Марка Биттмана "Общество поглощения. Человечество в поисках еды" Автор пишет про американскую пищевую промышленность, но подозреваю, что такую книгу можно написать про любую.

URL записи

Пишет EricMackay:

Абсолютно безграмотный подобранный пропагандистский антисемитский памфлет. наподобие протоколов сионских мудрецов. автор - типа автор, не владеет терминологией иудаизма... www.labirint.ru/reviews/goods/266831/ Неравнодушный человек в отзывах «Лабиринта» обличает Иосифа Флавия.

URL записи

Оливье де Ла Марш. Он жил в XV веке и служил при дворе Карла Бургундского, причем прошел путь от пажа конюшни до первого гофмейстера и капитана гвардии. Он досконально изучил придворный церемониал и изложил его в ряде трактатов. Предлагаем ознакомиться с фрагментом одного из них, изданного в русском переводе.

Оливье де Ла Марш. Описание двора герцога Карла Бургундского, по прозвищу Смелый. СПб.: Евразия, 2023. Перевод с французского, статьи и примечания Е. И. Носовой, К. В. Сергейчева. Содержание

читать дальше

Пишет natali70:

Очень медленно и тяжело идет, наверное, я выдохлась. По ходу дела, все же мне кажется, что автор язык знает можно сказать только для пользы дела и мне кажется, что местами тут английские слова идут по весьма русским речевым конструкциям. Иногда это облегчает дело, иногда - наоборот. И буржуи в таком случае - большие энтузиасты, ибо это не просто огромная статья, но она с ней кажется, еще выступала с докладом. Были неясные места, хотя я по возможности пыталась разобраться. Когда мама работала корректором, это называлось "снимать с автором вопросы". Вот и я так сейчас, что-то прояснила , что-то нет. Плюс коварные буржуи периодически забывали переходить на кирилицу, а ты думай, что значит эта абракадабра. Не сразу въехала, что XRK на трости доктора Мортимера - это наше ЧКЛ (Черинг-Кросская лечебница) Ну, собственно вот. Но это еще далеко не конец. Просто если выдать все это одним куском, то всего этого слишком много. *** В русской грамматике не принято сокращенное написание календарного года (последние две цифры после апострофа). Следовательно, повсюду, хотя ни у кого нет сомнений, в каком веке происходят данные события, даты печатаются полностью. Например, «summer’89» - «лето 1889 года» или « between the years’82 and ‘90» - «между 1882 и 1890 годами». «In this memorable year’95» - «В этом памятном 1895-м»(Черный Питер). Иногда даты были написаны даже цифрами и словами, например, в «Рейгетских сквайрах», «Постоянном пациенте». Но различия в написании не так ужасны, как расхождение в датах. Изменение дат происходит так часто, что я могу сделать вывод о том, что переводчики использовали различные английские и американские издания, которые, возможно, также отличались от версии «Стрэнда»; в «Этюде» ключевая дата 4 марта превратилась в 14-е. Однако, случалось также, что переводчики проявляли произвол в отношении дат по собственному почину, хотя эти изменения часто оказывались безуспешными. Переводчик «Приключений клерка», без зазрения совести, поменял название месяца (июнь) на упоминание времени года (лето). Подобным же образом можно объяснить изменения фамилий героев. Но возможны и другие причины. Например, созвучие или совпадение с фамилиями из других произведений. Например, Прескотт и Пресбери. Но в отношении «Трех Гарридебов, потому что там было несколько изменений дат и цифр (к примеру, в возрасте персонажа), я склонна предположить, что , возможно, это был результат того, что пользовались различными источниками для перевода. Однако, эта теория не отвечает на вопрос, почему женщина средних лет стала пожилой женщиной «Подрядчик из Норвуда»(хотя по справедливости должна сказать, что многие наши словари переводят «middle-aged» как «пожилой».) Или почему, например, имя и фамилия мистера Абеля Уайта, объединившись, превратились в мистера Эблуайта? Возможно, использование различных изданий – это причина разногласий переводчиков и редакторов в отношении того, какое точно животное семейства кошачьих держал у себя доктор Ройлотт. Или, возможно, причина умалчивается: то, что переводчики и редакторы не сильны в зоологии. В различных изданиях вы найдете это животное, названное, как в оригинале, гепардом (cheetah), или леопардом, пантерой, или даже гиеной, как в российском сериале. Все переводчики, даже самые искусные, не говоря уже о наличии существующих стереотипов, являются индивидуумами, собственные субъективные представления и восприятие которых оказывают влияние на конечный результат. В «Загадке Торского моста» Уотсон говорит о Холмсе, как о человеке, которого он уважает более всех других. Однако, переводчик, желая усилить значение этой фразы, исправляет ее на «уважаю больше самого себя», вероятно, полагая, что это выражение будет действеннее, нежели «более всех других». И фразе придается какой-то другой оттенок. В том же рассказе, переводя выражение «towered above Holmes», переводчик решил сделать его более точным, указав на какую башню походил посетитель Холмса. Его поза навела переводчика на мысль о том, что это никакая не английская, а всемирно известная Пизанская башня!(Я такое не нашла) читать дальше

URL записи

Зашла как-то речь у нас с коллегой про забавные и интересные фамилии. Она поделилась со мной случаем из жизни своего друга по фамилии Блин.

Однажды его отправили на какую-то конференцию, по работе, ну и после официальной части все, кто друг друга не знал, стремились познакомиться.

И вот, подойдя к очередной фигуре, А. Блин (сокращу до инициалов) протягивает руку, чтобы представиться. Далее диалог:

- А. Блин, приятно познакомиться.

- Господи! - откликается коллега. - Всю жизнь тебя искал! И. Сковородка, очень приятно.

Пишет Эрл Грей:

Чтобы убедиться в изменчивости молодежного сленга, откроем «Словарь русского школьного жаргона XIX века» Ольги Александровны Анищенко, составленный на материале эпистолярной, мемуарной и художественной литературы. читать дальше Из книги Светланы Гурьяновой "В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке"

URL записи

На краю знаменитой пустыни Сахары есть затерянный город, который больше тысячи лет скрывали пески. Первый, кто наткнулся на этот город-призрак, был один шотландский исследователь ещё в 18 веке. Никто ему не поверил, когда он рассказал об этом. Полностью Тимгад был раскопан в 1950 годы.

Что открыл археологам самый впечатляющий город из останков великой Римской империи?

( Читать запись полностью »

Зимним утром 17 февраля 1886 года в уездном городке Белый Смоленской губернии разгулялся бешеный волк, который уже успел побывать в двух окрестных имениях. Зверь пробрался в торговые ряды и для начала напал на сторожиху Тихомирову. Ей на помощь прибежало несколько мужиков, в том числе двое дежурных с пожарной каланчи с баграми. Волка это не остановило — он покусал всех и набросился на местного священника. Вскоре зверя удалось зарубить топором. В тот день от зубов хищника пострадало 19 человек, которых отправили в местную больницу. Им промыли раны и прижгли места укусов, а дальше оставалось надеяться только на чудо.

И чудо случилось: об опытах Луи Пастера с бешеными собаками знал член земской управы Петр Грабленов. Он предложил отправить пострадавших (рис. 3) во Францию. Пастеру телеграфировали и он ответил: «Присылайте немедленно» [1]. В дорогу крестьян собирали чуть ли не всей страной: император Александр III пожаловал 700 рублей, а Смоленский губернатор Кавелин договорился с железной дорогой о бесплатном проезде.

Крестьяне прибыли в Париж 1 марта. Их встретил российский посол барон Моренгейм и повез к Пастеру. Вакцинацией занималась целая бригада французских врачей, в которую включили никому тогда еще не известного русского доктора Николая Гамалею.

Рисунок 3. Смоленские крестьяне в Париже: здесь видно всех выживших за исключением священника отца Василия, которому зверь изуродовал лицо (возможно, в это время он находился на операции или уже вернулся в Россию, так как приехал на вакцинацию к Пастеру на несколько дней раньше остальных).

Приезжие русские стали главной парижской сенсацией: о них писали газеты, к ним приходили соотечественники и любопытные французы. Крестьяне были поражены приемом, который им оказали: они жили в хорошем отеле, где периодически меняли белье; с ними обращались, как с богатыми и уважаемыми людьми. Однако, несмотря на усилия команды Луи Пастера, троих (самых тяжело раненных) спасти не удалось. И все же эффективность вакцинации была очень высокой: 16 человек остались живы (рис. 3). Невиданный по тем временам результат!

больше о бешенстве biomolecula.ru/articles/kakaia-dich-pochemu-liu...

Происхождение этого выражения столь же замечательно, сколь и неочевидно.

С момента появления в Европе напасти под названием сифилис лечили её снадобьями, в основе которых была ртуть. Металл этот, как известно, крайне токсичен даже в малых дозах, а тогда его использовали, не скупясь: ртутной мазью натирали всё тело страдальца, за исключением области сердца, подмышечных впадин и головы; в таком виде пациент обретался в течение трёх-четырёх часов, после чего снадобье смывали, а процедура повторялась сызнова на следующий день.

Лечение больных сифилисом. Гравюра 1497 или 1498 года.

При таком подходе к лечению болезни лучшее, что ждало клиента людей в белых халатах, были различного рода интоксикации и, в частности, ртутный стоматит – изъязвление слизистой оболочки полости рта. Он, этот самый стоматит, сопровождался обильным слюноотделением. Так вот, именно от слюны (фр. bave) и появилось то самое эвфемистическое выражение – поехать в Баварию. grid-ua.livejournal.com/274747.html

Пишет Эрл Грей:

Возьмем, к примеру, «Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи» В. Долопчева (1909 г.) – и обнаружим, что еще сто лет назад ошибочными считались такие привычные нам слова, как «блузка» (следовало говорить «кофточка», «диспут» (вместо него нужно употреблять «спор»

, «каллиграфия» (нужно говорить «чистописание»

, «кулинарный» (лучше использовать «поварской»

, «моментально» (следует заменить на «тотчас», «вмиг»

, «постелить» (лучше говорить «постлать»

, «профессия» (только «занятие» или «ремесло»

и многие, многие другие. Но теперь мы пользуемся этими словами совершенно спокойно. читать дальше Из книги Светланы Гурьяновой "В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке"

URL записи

Пачули

Реплику Гаева из «Вишневого сада» «А здесь пачулями пахнет» интерпретируют на разный манер, но часто игнорируют бытовой контекст, в котором аромат пачули существовал в конце XIX века.читать дальше

На момент действия Гаеву 51 год, а это значит, что он родился в 1850-х годах. К этому времени, например, относится цикл очерков Михаила Загоскина «Москва и москвичи», в которых автор несколько раз упоминает запах пачули в не самых комплиментарных контекстах:

«Она очень добрая женщина, но так раздушена этим гнусным пачули, что от нее пахнет за версту аптекой!.. И как могла быть мода на эти отвратительные духи?.. Какой-то запах камфоры, проникнутый мускусом… Фуй, мерзость какая! <…> Человек, раздушенный этой гадостью, походит на чуму; он заражает все своим прикосновением; ему стоит только пожать вашу руку, и вы на целый день получите запах египетской мумии».

Индийский пачули (Pogostemon cablin), травянистый кустарник из семейства яснотковых, не всегда пользовался сомнительной репутацией. В Европе смолистый и плотный запах сухой травы был остромодным в эпоху ампира, когда «нагая мода» — полупрозрачные платья в античном вкусе — дополнялась кашемировыми палантинами из Персии и Кашмира. В Индии и на Ближнем Востоке листья пачули использовали как парфюмерное и лекарственное сырье, а также как мощный инсектицид, отпугивающий даже термитов. Так листья пачули попали в сундуки с кашемиром, импортировавшиеся в Европу, где восточный аромат наполнил светские салоны и гостиные. Однако за несколько десятилетий пачули постепенно утратил престиж: эфирное масло, духи и порошок из листьев стали активно ввозиться в Европу, аромат становился все более распространенным и все меньше мог играть роль престижного аксессуара. Парфюмерное руководство 1867 года по составлению «косметиков» в домашних условиях, рассчитанное на аудиторию среднего достатка, называет пачули ароматом «ныне столь распространенным». Помимо старомодных ассоциаций, в пачули стали видеть знак навязчивого телесного присутствия: парфюмерная мода второй половины XIX века склонялась к легким цветочным водам. Слишком сильный аромат пачули выдавал «старую сантиментальную кокетку с претензиями, которая боится света и желает уверить в изысканности своих вкусов, ставящих ее выше остальных смертных» . Составить собственное впечатление о пачули можно в современных магазинах экокосметики: через сто лет «запах египетской мумии» вернулся в западный обиход благодаря хиппи и нью-эйджу, которые искали истину и спасение от бездушного капитализма в восточной философии и культуре. arzamas.academy/micro/aroma/6

Пишет Эрл Грей:

В Японии всё делают немного странно, не так, как во всём остальном мире. Даже точат ножи. Один популярный блогер поделился секретом, как многие японцы затачивают лезвия без помощи специального камня или высокотехнологических гаджетов. И пользуются этим трюком уже не первое десятилетие. читать дальше Источнег знаний Попробуем? Так-то я о чашку точу. )

URL записи

( Читать дальше...