29.04.2016 в 09:05

Пишет Taho:Как ухаживать за девушкой и устроить свою личную жизнь. 10 советов из XVIII века

Печатная любовная литература входит в русскую культуру в 1730 году, с изданием переведенного Василием Кирилловичем Тредиаковским романа Поля Тальмана «Езда в остров Любви», где с помощью аллегорических фигур, действующих в воображаемом пространстве, рассказана бесславная история любовных приключений юноши.

Описание воображаемых любовных чувств — конструкт, как воспроизводящий существующую норму, так и транслирующий ее для читателей. Поэтому любовные роман или повесть в полной мере могут считаться учебниками чувств, где уроки даны в приятной и ненавязчивой форме. О том, как действовала эта нормирующая составляющая европейского романа на русского читателя, можно судить, например, по любовным переживаниям и знаменитому письму Татьяны Лариной. Русские романы и повести XVIII века, хотя их сравнительно мало, могут здесь послужить основой для реконструкции не хуже, чем прославленные «обманы Ричардсона и Руссо» (которыми они были напрямую вдохновлены).

читать дальше

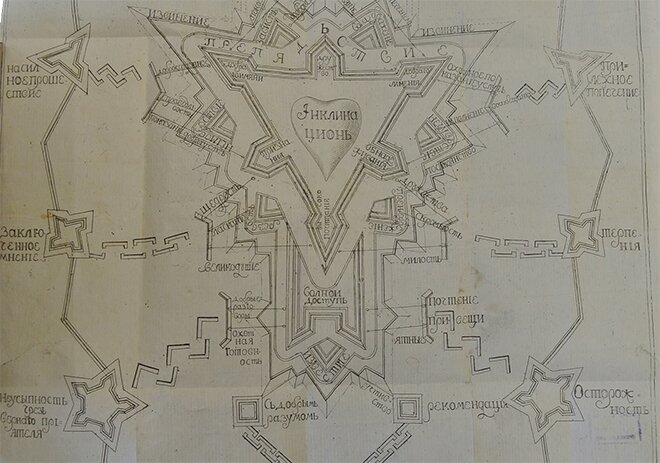

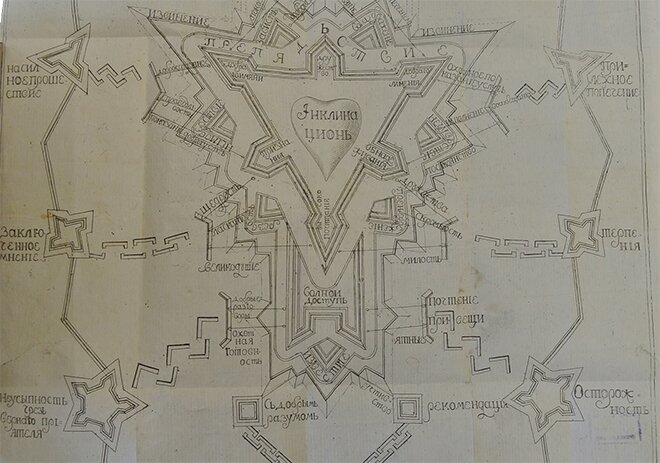

Фрагмент карты из «Подлинного известия о славнейшей крепости, называемой Склонность». 1765 год

© Российская государственная библиотека

В XVIII веке литературе было свойственно представление о том, что движущей силой любых верных любовных отношений должен стать брак. Отчетливо эту идею можно увидеть, например, в аллегорической книжке немецкого инженера Георга Андреаса Бёклера «Подлинное известие о славнейшей крепости, называемой Склонность, ея примечанию достойной осады и взятья купно с приложенным чертежом», переведенной инженерным офицером Матвеем Бегичевым.

Книгу Бёклера Бегичев перевел в 1751 году, занимаясь строительством одной из крепостей Украинской линии, а опубликовал в 1765 году. Это было одно из первых изданий типографии, возобновленной при Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе (Бегичев как раз стал его руководителем). Книга, по-видимому, предназначалась для чтения кадетами в качестве назидательного текста — и в то же время увлекательного пособия по фортификации.

В «Подлинном известии», в частности, сообщается что в «крепость, называемую Склонность», ведут только одни ворота с калиткой под названием «мариаже» — то есть «брак».

«Ров кругом крепости болотист и глубок, наполнен препятствиями.

При оной крепости имеются только одни крепко построенные ворота с маленькою калиткою, называемою мариаже, дабы оною как в ночи, так и в день выходить и входить можно было…»

Г. А. Бёклер. «Подлинное известие о славнейшей крепости, называемой Склонность»

Первые страницы повести «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников». 1784 год

© Российская государственная библиотека

Писательница Наталья Неелова, автор повести «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников», дает подробный ответ на этот вопрос: чтобы чаще встречаться с понравившейся девицей, нужно найти посредника, который введет вас в дом ее родителей. После этого надо добиться от них отдельного приглашения, и тогда можно будет начинать ездить одному.

«Леинард, молодой и богатый человек, украшенный многими изрядными дарованиями природы и чувствительное имеющий сердце, находился некогда в большой компании, где было много девиц; между прочими находилась там также Термилия, дочь одной богатой вдовы.

Отличная красота ее, скромность и благопристойность поступок привлекли на нее взоры, которых не мог уже он после отвратить от нее. Она, сидя там, разговаривала с одною женщиною, которую Леинард почел ея матерью, в чем и не обманулся, ибо она в самом деле была ея мать. Он начал стараться искать случая вступить с нею в разговор, что в скором времени ему и удалось. Разговаривая с нею, нашел он разум ея еще превосходнее красоты… Открывши сии чувствования хозяину дома, который был хороший ему приятель, убеждал его просьбою, чтоб он ввел его в дом к Термилиной матери и познакомил с нею. Сей охотно на то согласился.

Тот, думая, что непристойно будет привезть его к ней в дом, не давши ей прежде о сем знать, послал к ней просить на то дозволения и получил очень учтивый ответ, что она желает у себя видеть Леинарда.

Гжа Д*** (так называлась мать Термилина) приняла его весьма учтиво и ласково и просила, чтоб он к ней ездил, чему он с радостию повиновался и после того бывал у нее уже один очень часто».

Н. Неелова. «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников»

Фронтиспис романа «Езда в остров Любви». 1730 год

© Государственный музей А. С. Пушкина

В романе Тальмана — Тредиаковского «Езда в остров Любви» речь идет о галантных любовных чувствах, не связанных с браком, что очень нетипично для русских печатных изданий XVIII века. Тем не менее в основе сочинения лежит вполне традиционное представление о том, что любовные отношения требуют почтения к предмету любви и связаны со многими нелегкими переживаниями, проходящими определенные стадии.

Поэтому влюбленному требуется осторожность. Начиная ухаживания, следует мало говорить, а лучше и вовсе молчать и слишком много на возлюбленную не смотреть.

«Побежал я с великою нетерпеливостию к тому месту, на котором я видел оную прекрасную девицу, для которыя вознамерился я ехать в остров Любви; а там от некоторых я уведомился, что ей имя Аминта. Но когда уже я был почти при ней, тогда нечаянно един человек, который не отлучался от нея, весьма устрашил меня единым токмо своим взглядом. Оный был высокого возраста и лица хорошего, но очень казался постоянен и важен. Очи его весьма были небыстры, взгляд зело умильный, а, смотря на меня, держал он свой перст указательный на своих устах. Одна девица всегда за ним следовала, и которая ступала по его ж самым стопам. Оная чинила равные и подобные ему телодвижения, также и поступь имела слово в слово, как и он, озираяся непрестанно около себя. Един купидинчик, который от того времени пристал ко мне, чтоб за мной ему следовать всюду в моем пути и дабы мне рассказывать все, что надобно, тогда говорил мне тако:

Сей, что ты видишь так важна,

Назван от всех Почтение;

Мать его Любовь кажна,

Отец — само Любление.

Много другов он имеет

При дворе сем августейшем,

А кто ему не умеет

Угождать, то тот во злейшем

Несчастии остается

При всех наших девах красных.

Буде в милости иметься

Его хочешь, то слов ясных

Мало употреблять треба:

А лучше при нем все молчать;

Глазы, хоть бы были с неба,

Также ничего не смечать.

Сия ж, что видишь, другая,

Котора есть при нем всегда,

Предосторожность драгая:

Любовник без ней никогда

Счастливым себя не найдет,

А во своей жаркой страсти

С Предосторожностию зайдет

Куды хочет без напасти»

П. Тальман. «Езда в остров Любви»

В книге Бёклера — Бегичева описание крепости под названием Склонность продолжается рассказом о том, как эту крепость взять. Картина ухаживаний предстает здесь следующим образом: сперва нужно победить пренебрежение и резвость предмета ухаживания, затем преодолеть некие неназванные препятствия и, наконец, добиться «высокопочитания», «обнадеживания» или даже сразу признания.

План крепости из «Подлинного известия о славнейшей крепости, называемой Склонность». 1679 год

Оригинальное название книги — «Warhafftige Relation Oder Eigentlicher Bericht, Von der Hoch- und Weit-berühmten Vestung der so genannten Inclination und deroselben Merckwürdigen Belägerung, Einnahm und Eroberung, samt beygefügtem Abriß in Kupffer».

© Deutsche Fotothek

«По всем… местам крепости, купно с ее наружными пристройками, начали производить беспрестанную пальбу, и сперва оба равелины: Пренебрежения, лежащий против главных ворот, — минеровать; не менее ж и равелин Резвость — разорять. Хотя [то] с немалым попечением, трудом, иждивением и с нарочитым уроном войска производилось, однако оба равелина разбиты, минерованы, взорваны, штурмованы и взяты. И тотчас во оных против крепости укрепились и начали вести чрез весьма глубокий болотистый ров (препятствия) галерею противу трех болверков: Высокопочитания, Обнадеживания и Признания, дабы со всею возможною силою на оные напасть.

Ибо наперед видно было б, ежели только хоть один из оных болверков взят будет, то крепость необходимо принуждена будет сдаться».

Г. А. Бёклер. «Подлинное известие о славнейшей крепости, называемой Склонность»

;

Для ответа на этот вопрос предлагаю прочитать два противопоставленных объяснения из повести Василия Лазаревича «Добродетельная Розана». Действие ее происходит в давние времена, когда «князь Владимир, делами и именем великий, ввел в Россию христианское исповедание веры, и под премудрым его предводительством православие начало уже приходить в толь могущественное состояние, что идопоклонство торжественно правоверием было отвержено и попрано…». Главная героиня — добродетельная Розана, дочь Злонрава, человека «посредственного состояния», несмотря ни на что отвергающего истину и погрязшего в невежестве.

Оба объяснения адресованы Розане. Пример правильного дает Любочест, «юноша благоразумный и знатный, удалившийся на малое время из города в вотчину отца своего, в соседстве с Злонравом находящуюся». Однажды он заходит в рощу, где спит Розана. Он долго смотрит на нее, а когда она просыпается, у них начинается возвышенная беседа.

«— Государь мой! Как я не имею чести вас знать, то и думаю, что вы извините меня в том, ежели я вас оставлю: мое состояние, пол и возраст запрещают мне быть с вами наедине в этом месте…

— Ах, сударыня! Почто вы отсель удалиться желаете? Не для того ли, может быть, что я в глазах ваших кажусь несносным? Или не воображаете ли вы, что б я вам не причинил какого-нибудь огорчения, то позвольте себя в том уверить, сударыня, что вы от меня ничего такого ожидать не можете… [пропустим страницу] Взоры ваши подают мне надежду, что мой пламень, который ваша обожения достойная красота в сердце моем воспалила, не тщетно пылает во мне. Ах! Благоволи утвердить сие, дражайшая обладательница души моей, благоволи…»

В. Лазаревич. «Добродетельная Розана»

Как объясняться в любви не следует, демонстрирует Грубей — «человек весьма богатый, живущий на свете лет около пятидесяти, но жестокостию нрава и подлостию души своей заслуживающий у всех презрение», за которого решает выдать Розану отец. Хотя Грубей, со своей стороны, тоже красноречив:

«Грубей с первого взгляда влюбился в Розану, но, видя ее погруженною в уныние, думал, что сему причиною обыкновенная девицам ея возрасту невинная стыдливость, и, чтоб приласкать ее к себе, он, подошедши к Розане, начал говорить с нею столь учтиво, что он еще в жизнь свою никогда и ни с кем так не говаривал; однако ж слова его ни к чему не послужили, как разве только к произведению в Розане еще большего отвращения к нему, ибо они походили на нежную брань грубейшего родка, как то: „Дурындушка, не стыдись, взгляни на будущего твоего мужа… Экая улита, все-таки отворачивается… да добро, привыкнешь“ — и прочие сему подобные выражения, коими Грубей Розане изъяснялся, дали ей восчувствовать, сколь велика разность между им и Любочестом».

В. Лазаревич. «Добродетельная Розана»

В общем, объясняться с девушкой нужно правильно. А правильная речь в представлении человека XVIII века — это речь, согласующаяся с нормами грамматики и риторики. Неслучайно большинство главных героев русских любовных повестей и романов XVIII века — люди с философским складом ума, ученые и иногда слишком ученые. И неслучайно то, что в составе пособий по риторике выделялся раздел о возбуждении страстей, одной из которых обязательно оказывалась любовь. Ломоносов, кстати, в первой русской печатной риторике, «Кратком руководстве к красноречию», в параграфе о любви, подробно объясняет, за что следует любить поэтов: слово «любовь» и в то время имело немало оттенков.

© Российская государственная библиотека

Вся моралистическая литература XVIII века учит нас, что нужно различать друзей истинных и ложных. Если вы будете открывать свое сердце ложному другу, это неизменно приведет вас к бедам. Так, в романе Павла Львова «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселянки» богатый и знатный Виктор влюбляется в Марию, дочь однодворца Филиппа; Виктор объясняется ей в любви, но ее отец против неравного брака, он отказывает Виктору, и Мария с этим соглашается. Тогда по совету своего ложного друга Плуталова Виктор топчет посевы Филиппа собаками и лошадьми, срубает деревья, находящиеся на его земле, пытается подкупить Марию бриллиантами, сжигает дом Филиппа и намеревается выкрасть Марию или купить ее за золото. Естественно, все это не приводит ни к чему хорошему.

Впрочем, даже если вы откроетесь подлинному другу, будущее ваше зависит прежде всего от вас самих, потому что друг даст вам совет и окажет помощь, но не будет за вас благоразумным.

В романе Николая Эмина «Роза. Полусправедливая оригинальная повесть» восторженный Милон ищет любви Розы, воспитанной на той же сентиментальной литературе, что и он. Но родители выдают ее за другого — это старый друг Милона по имени Ветрогон. Милон пишет неосторожное письмо подруге Розы — Прелесте, в котором просит ответить, любит ли его Роза. Вот фрагменты этого письма:

«Вы удивляетесь, сударыня, что Милон осмеливается писать к вам? Я имею к тому причины: знаю, что повиновение родителям влечет прекрасную подругу вашу в союз ужасный; предвижу страшные следствия! Нет! Прелести толь кроткие, прелести добродетельныя и несравненныя Линданы могут ли плениться знатностию рода и подлостию души? Я знаю правила этого князя. Презрения тот достоин, кто должен гербами доказывать благородство. Правила его — правила не иметь ничего в жизни священного: честь, совесть — все считает он предрассуждением черни. Содрогаюсь, воображая, кто обладать будет несравненною Розою! Быть может, наружные приятности… искусство вертеться в свете, богатство услаждают горесть и приобрели согласие… нет, не может заменить человека блеск сей. Розе потребно сердце, знающее цену любви чистейшей. Я решился, и ничто отвратить меня не в состоянии. — Мне должно узнать непременно… Так, сударыня, я влюблен в бесподобную Розу, и когда не осталось средств быть мне счастливым, когда не осталось средств мне жить, — я умираю… одно слово… Роза избавлена от бедственного супружества. Ежели он любим, благословляю волю красот. Нет… о, гроб! Вот чертоги, которые воздвигну я ему и себе. Так, сударыня, я решился… мучения мои превосходят пзверонятия, дух стесненный… злая фурия отчаяния раздирает мою душу. — Смерть — вот пристань, к которой направляю я корабль свой. Все слабо… Вера! — и ты, Геенна самая, сноснее, нежель жизнь, терзающая ежечасно дух мой, видя Розу в челюстях изверга».

Н. Эмин. «Роза. Полусправедливая оригинальная повесть»

© Российская государственная библиотека

Ясно, что все, написанное Милоном Прелесте, будет передано Розе — а в моральном мире русской прозы XVIII века это может привести лишь к трагедии: хуже попытки отменить священное решение родителей о судьбе их дочери — пусть и чужими руками — может быть только желание, пускаясь в пучины чувствительности, отбить жену у законного мужа.

Естественно, в итоге это приведет к гибели всех основных персонажей повести: найдя старого друга в очередной раз пламенно изливающим чувства его жене, князь Ветрогон смертельно ранит Милона на поединке; Роза не вынесет этого и умрет, а раскаявшийся Ветрогон наложит на себя руки.

© Российская государственная библиотека

Лучше всего — шутя, но помня, что это может быть не пустая болтовня, а подлинные чувства: женихи на дороге не валяются. Блестящий образец можно найти в одном из первых относительно оригинальных русских любовных романов — в «Письмах Эрнеста и Доравры» Федора Эмина. В самом начале этого многотомного романа, наполненного философскими рассуждениями и во многом зависящего от «Новой Элоизы» Руссо, Доравра отвечает Эрнесту — который засыпал ее яростными любовными письмами, содержащими в том числе призывы наказать его за дерзость, — следующим отточенным эпистолярным бриллиантом:

«Вы признаетесь в вине своей, а не поступаете так, как делают прочие виноватые; то правда, что чистосердечно покаявшийся виновник не ропщет противу правосудия, на смерть его осудившего; но такого виноватого должно почесть за дерзкого, который учит судей своих, каким образом его преступление наказать должно. Он должен положиться на справедливость правосудия и с терпением ожидать истязания. Таковый часто бывает и прощен, а особливо в первом своем преступлении. Вы еще не знаете, какое за вашу вину вам следует наказание. Статься может, что еще будете и прощены. Если же толь усильным образом о наказании вашего преступления домогаетесь, то тем способом вину свою увеличиваете и удвоиваете дерзость, в которой вы в письме вашем мне признались. Я вас уверяю, что тот, пред кем вы погрешили, не похочет вас наказать ссылкою; может быть, выдумает такое наказание, которое вы будете сносить в здешнем городе, и, наконец, покаясь в своем преступлении, прощены быть можете. Знайте заподлинно, что гораздо больше прежнего предо мною будете виноваты, ежели отселе удалитесь».

Ф. Эмин. «Письма Эрнеста и Доравры»

Так же, судя по действиям героини повести Натальи Нееловой, следует отвечать и на устное признание.

«В одно время случилось ему [Леинарду] остаться наедине с Термилиею, чего он давно желал; вдруг, бросясь пред нею на колени, начал он изъяснять ей свою любовь с такою чувствительностию, которая, конечно, тронула в ту минуту ея сердце. Но Термилия, притворясь, будто приняла она говоренное им в шутку, отвечала также шутками и, наконец, ушла в свою комнату, опасаясь, чтоб не подать матери на себя подозрение продолжительным разговором».

Н. Неелова. «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников»

Фронтиспис издания повести «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников». 1784 год

© Российская государственная библиотека

Что расскажет об этом лучше, чем девичьи грезы? Поэтому снова обратимся к судьбе Леинарда и Термилии, описанной Нееловой. Впрочем, читая завязку, стоит иметь в виду, что в конце оба любовника умрут от тоски в разлуке: мать отдаст руку дочери другому, ветреному соискателю, ищущему богатства, и пойдет на все хитрости, чтобы этот брак состоялся. Но в начале дела обстоят совершенно иначе. Итак, Термилия, как и полагается благовоспитанной девице, ответила на признание Леинарда шуткой и удалилась в свою комнату:

«Леинарду весьма было то прискорбно, однако не перестал он посещать дом Гжи Д*** и твердить Термилии столь часто о своей любви, что она, уверясь о неложности оной, почувствовала взаимную к нему склонность, которая мало-помалу столь усилилась, что она не могла ее преодолеть. Вознамерилась по крайней мере скрывать ее от Леинарда. Но тщетно было и сие намерение; она решилась наконец ему сказать, что его любовь ей не противна и что если б она зависела сама от себя, то сделала бы его счастливым, согласясь за него выйти; но как она состоит под властию матери и без ея соизволения ничего не может сделать, то велела ему ей открыться, что он и исполнил. Гжа Д*** приняла его предложение с радостию, и не только не воспрепятствовала их любви, но еще к оной поощрила, обещая выдать Термилию за Леинарда. Родственники с его стороны также все были на то согласны, кроме отца Леинардова, которому он еще о любви своей не открыл. Он просил всех своих родственников, чтоб они вместе с ним приложили старание выпросить позволение у отца на его брак. И сие исполнилось по желанию: отец не только не попрепятствовал, но еще весьма тем был доволен».

Н. Неелова. «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников»

Любые домогательства вышестоящего мужчины к нижестоящей девушке (не дворянке) — испытание ее любви: она должна хранить благопристойность и целомудренность, надеясь, что возлюбленный исправится.

В уже упоминавшемся романе Львова его герой Виктор, совершив множество ошибок под влиянием дурного советчика, затем несколько одумывается и пишет Марии письмо с извинениями и просьбой бежать от отца, который, напомню, противится их браку как неравному. Мария отвечает:

«Виктор! В извинении моем не сомневайся; нет той вины, которая бы для любезного простительна не была. Из сего я заключаю, что сама, конечно, природа сохраняет в сердцах, им подвластных, нежность, превосходящую всякую суровость и досаду. Судя по чувствам моим, верю, сколько несносна разлука; но посудите еще и о том, сколь мучительно быть растерзанною желанием тебя видеть и благопристойностью; благопристойностью, славою девиц, предписывающею нам законы. Конечно, стоит ли то труда — придти к любезному? Нет, но еще восхитительное повиновение сердцу моему. Да потом же что? Не совершенная ли то будет полу моему неприличная вольность, которую по большей части называют пороком безрассудства? Ослушаться отца, тайно от него уйти, повиноваться вредной твоей страсти, необузданности; но если то порок? Ах, Виктор! Люблю тебя более себя, но на сие решиться не могу, хотя бы то жизни стоило… [пропустим две страницы] Предадимся во власть милостивого Бога. Все будет так, как должно быть. Слугу твоего я задержала. Прощай, еще прощай, милый мой Виктор! Я люблю тебя так, так… что сама не могу тебе того изъяснить. Писала бы больше, да боюсь, что батюшко скоро придет от тебя».

П. Львов. «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселянки»

Все сложится, разумеется, хорошо. Честной девушкой Мария выйдет замуж за Виктора, родит от него ребенка и после невероятных приключений, составляющих второй том книги, воссоединится с ним, чтобы вести добродетельную супружескую жизнь. Во всей конструкции книги шалости влюбленного барчука вроде полного истребления имущества отца своей возлюбленной оцениваются как осудительный, но простимый проступок юности, в отличие от недопустимого для девушки греха (и вина эта осталась бы, конечно, за ней) — потери целомудрия.

Ответ дает Василий Лёвшин в брошюре «Утренники влюбленного» — философских рассуждениях о любви, оформленных в виде писем сомневающейся возлюбленной. Сколько можно судить по краткому последнему письму, лишь после ответа любовника на вопрос о том, как он относится к супружеской неверности, она дает окончательное согласие. Вот как выглядит правильный ответ:

«В тех горестных приключениях, когда жена сделается открытно неверною, ревность никак не удобна возвратить горячность остывающему сердцу: она есть ожесточающая, а не в состояние и раскаяние приводящая неверную. Если кто спросит у меня, что стал бы я делать тогда, если б имел жену, коя рассудила б увенчать лоб мой гербом богини Помоны? Ответствую: я сделал выбор, согласный моему сердцу и здравому рассудку. Нашел и с стороны будущей моей супруги нрав и склонности одинакие. Для того я не токмо нежную и честную, но хотя б и беспутную супругу не токмо языком, но и в мыслях побоюсь наименовать бесчестною. Мне кажется, после великой взаимно с обоих сторон доверенности я не токмо слуху, но и глазам своим не поверю и лучше снесу сто причин к огорчению, нежели одно изъяснение к досаде; следственно, останусь я навсегда хотя посредственно любим, но не ненавидим и спокоен. Я дам с терпением волю играть ветрености, пока разум победит слабость и оборотит мысли к должности; раскаявшийся же больше мерзит пороками, нежели тот, коему они не известны. „Но фамилия Ваша получит между тем прибавление нового потомства!!!!“ — То есть дети мои будут на меня не схожи. Я дам им хорошее воспитание, которое одно исправляет нравы и делает достойных сынов своего рода… а я и тут всегда останусь покоен, для того что совсем мыслит инако тот, кто читает с размышлением книги. Знание генеалогии возводит нас к понятию о происхождении обитателей нашего мира, а из того выходит, что индийский могол, турецкий янычар и голанской матрос суть братья по плоти. Следственно, кровь моя смешением обесчеститься не может. Сего мнения советую держаться всем тем, кои желают иметь спокойство в супружестве».

В. Лёвшин. «Утренники влюбленного»

Мысль Лёвшина о том, что любовь к жене и память о нежных отношениях до брака важнее временной измены, — это, конечно, парадоксальная оригинальность вроде скандального заявления Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву» о том, что дети ничем не обязаны родителям. Важно то, что при всей примиряющей и всепрощающей риторике Лёвшин в полной мере остается в рамках морали своего времени, для которого измена, описываемая в терминах однократного сексуального поступка или их череды, рассматривается как грех меньший, чем попытка разрушить раз и навсегда заключенный брак. Если учесть, что представление это было доминирующим, становится понятно, почему наиболее интересные русские любовные романы и повести XVIII века связаны именно с переживанием отношений, в которых любовница состоит в браке, и почему они неизменно оборачиваются трагедией.

источник

URL записи

Печатная любовная литература входит в русскую культуру в 1730 году, с изданием переведенного Василием Кирилловичем Тредиаковским романа Поля Тальмана «Езда в остров Любви», где с помощью аллегорических фигур, действующих в воображаемом пространстве, рассказана бесславная история любовных приключений юноши.

Описание воображаемых любовных чувств — конструкт, как воспроизводящий существующую норму, так и транслирующий ее для читателей. Поэтому любовные роман или повесть в полной мере могут считаться учебниками чувств, где уроки даны в приятной и ненавязчивой форме. О том, как действовала эта нормирующая составляющая европейского романа на русского читателя, можно судить, например, по любовным переживаниям и знаменитому письму Татьяны Лариной. Русские романы и повести XVIII века, хотя их сравнительно мало, могут здесь послужить основой для реконструкции не хуже, чем прославленные «обманы Ричардсона и Руссо» (которыми они были напрямую вдохновлены).

читать дальше

1. В каком случае стоит начинать ухаживания?

Фрагмент карты из «Подлинного известия о славнейшей крепости, называемой Склонность». 1765 год

© Российская государственная библиотека

В XVIII веке литературе было свойственно представление о том, что движущей силой любых верных любовных отношений должен стать брак. Отчетливо эту идею можно увидеть, например, в аллегорической книжке немецкого инженера Георга Андреаса Бёклера «Подлинное известие о славнейшей крепости, называемой Склонность, ея примечанию достойной осады и взятья купно с приложенным чертежом», переведенной инженерным офицером Матвеем Бегичевым.

Книгу Бёклера Бегичев перевел в 1751 году, занимаясь строительством одной из крепостей Украинской линии, а опубликовал в 1765 году. Это было одно из первых изданий типографии, возобновленной при Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе (Бегичев как раз стал его руководителем). Книга, по-видимому, предназначалась для чтения кадетами в качестве назидательного текста — и в то же время увлекательного пособия по фортификации.

В «Подлинном известии», в частности, сообщается что в «крепость, называемую Склонность», ведут только одни ворота с калиткой под названием «мариаже» — то есть «брак».

«Ров кругом крепости болотист и глубок, наполнен препятствиями.

При оной крепости имеются только одни крепко построенные ворота с маленькою калиткою, называемою мариаже, дабы оною как в ночи, так и в день выходить и входить можно было…»

Г. А. Бёклер. «Подлинное известие о славнейшей крепости, называемой Склонность»

2. Где и как встречаться с объектом своей любви?

Первые страницы повести «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников». 1784 год

© Российская государственная библиотека

Писательница Наталья Неелова, автор повести «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников», дает подробный ответ на этот вопрос: чтобы чаще встречаться с понравившейся девицей, нужно найти посредника, который введет вас в дом ее родителей. После этого надо добиться от них отдельного приглашения, и тогда можно будет начинать ездить одному.

«Леинард, молодой и богатый человек, украшенный многими изрядными дарованиями природы и чувствительное имеющий сердце, находился некогда в большой компании, где было много девиц; между прочими находилась там также Термилия, дочь одной богатой вдовы.

Отличная красота ее, скромность и благопристойность поступок привлекли на нее взоры, которых не мог уже он после отвратить от нее. Она, сидя там, разговаривала с одною женщиною, которую Леинард почел ея матерью, в чем и не обманулся, ибо она в самом деле была ея мать. Он начал стараться искать случая вступить с нею в разговор, что в скором времени ему и удалось. Разговаривая с нею, нашел он разум ея еще превосходнее красоты… Открывши сии чувствования хозяину дома, который был хороший ему приятель, убеждал его просьбою, чтоб он ввел его в дом к Термилиной матери и познакомил с нею. Сей охотно на то согласился.

Тот, думая, что непристойно будет привезть его к ней в дом, не давши ей прежде о сем знать, послал к ней просить на то дозволения и получил очень учтивый ответ, что она желает у себя видеть Леинарда.

Гжа Д*** (так называлась мать Термилина) приняла его весьма учтиво и ласково и просила, чтоб он к ней ездил, чему он с радостию повиновался и после того бывал у нее уже один очень часто».

Н. Неелова. «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников»

3. Как начинать ухаживания?

Фронтиспис романа «Езда в остров Любви». 1730 год

© Государственный музей А. С. Пушкина

В романе Тальмана — Тредиаковского «Езда в остров Любви» речь идет о галантных любовных чувствах, не связанных с браком, что очень нетипично для русских печатных изданий XVIII века. Тем не менее в основе сочинения лежит вполне традиционное представление о том, что любовные отношения требуют почтения к предмету любви и связаны со многими нелегкими переживаниями, проходящими определенные стадии.

Поэтому влюбленному требуется осторожность. Начиная ухаживания, следует мало говорить, а лучше и вовсе молчать и слишком много на возлюбленную не смотреть.

«Побежал я с великою нетерпеливостию к тому месту, на котором я видел оную прекрасную девицу, для которыя вознамерился я ехать в остров Любви; а там от некоторых я уведомился, что ей имя Аминта. Но когда уже я был почти при ней, тогда нечаянно един человек, который не отлучался от нея, весьма устрашил меня единым токмо своим взглядом. Оный был высокого возраста и лица хорошего, но очень казался постоянен и важен. Очи его весьма были небыстры, взгляд зело умильный, а, смотря на меня, держал он свой перст указательный на своих устах. Одна девица всегда за ним следовала, и которая ступала по его ж самым стопам. Оная чинила равные и подобные ему телодвижения, также и поступь имела слово в слово, как и он, озираяся непрестанно около себя. Един купидинчик, который от того времени пристал ко мне, чтоб за мной ему следовать всюду в моем пути и дабы мне рассказывать все, что надобно, тогда говорил мне тако:

Сей, что ты видишь так важна,

Назван от всех Почтение;

Мать его Любовь кажна,

Отец — само Любление.

Много другов он имеет

При дворе сем августейшем,

А кто ему не умеет

Угождать, то тот во злейшем

Несчастии остается

При всех наших девах красных.

Буде в милости иметься

Его хочешь, то слов ясных

Мало употреблять треба:

А лучше при нем все молчать;

Глазы, хоть бы были с неба,

Также ничего не смечать.

Сия ж, что видишь, другая,

Котора есть при нем всегда,

Предосторожность драгая:

Любовник без ней никогда

Счастливым себя не найдет,

А во своей жаркой страсти

С Предосторожностию зайдет

Куды хочет без напасти»

П. Тальман. «Езда в остров Любви»

В книге Бёклера — Бегичева описание крепости под названием Склонность продолжается рассказом о том, как эту крепость взять. Картина ухаживаний предстает здесь следующим образом: сперва нужно победить пренебрежение и резвость предмета ухаживания, затем преодолеть некие неназванные препятствия и, наконец, добиться «высокопочитания», «обнадеживания» или даже сразу признания.

План крепости из «Подлинного известия о славнейшей крепости, называемой Склонность». 1679 год

Оригинальное название книги — «Warhafftige Relation Oder Eigentlicher Bericht, Von der Hoch- und Weit-berühmten Vestung der so genannten Inclination und deroselben Merckwürdigen Belägerung, Einnahm und Eroberung, samt beygefügtem Abriß in Kupffer».

© Deutsche Fotothek

«По всем… местам крепости, купно с ее наружными пристройками, начали производить беспрестанную пальбу, и сперва оба равелины: Пренебрежения, лежащий против главных ворот, — минеровать; не менее ж и равелин Резвость — разорять. Хотя [то] с немалым попечением, трудом, иждивением и с нарочитым уроном войска производилось, однако оба равелина разбиты, минерованы, взорваны, штурмованы и взяты. И тотчас во оных против крепости укрепились и начали вести чрез весьма глубокий болотистый ров (препятствия) галерею противу трех болверков: Высокопочитания, Обнадеживания и Признания, дабы со всею возможною силою на оные напасть.

Ибо наперед видно было б, ежели только хоть один из оных болверков взят будет, то крепость необходимо принуждена будет сдаться».

Г. А. Бёклер. «Подлинное известие о славнейшей крепости, называемой Склонность»

;

4. Как объясниться в любви?

Для ответа на этот вопрос предлагаю прочитать два противопоставленных объяснения из повести Василия Лазаревича «Добродетельная Розана». Действие ее происходит в давние времена, когда «князь Владимир, делами и именем великий, ввел в Россию христианское исповедание веры, и под премудрым его предводительством православие начало уже приходить в толь могущественное состояние, что идопоклонство торжественно правоверием было отвержено и попрано…». Главная героиня — добродетельная Розана, дочь Злонрава, человека «посредственного состояния», несмотря ни на что отвергающего истину и погрязшего в невежестве.

Оба объяснения адресованы Розане. Пример правильного дает Любочест, «юноша благоразумный и знатный, удалившийся на малое время из города в вотчину отца своего, в соседстве с Злонравом находящуюся». Однажды он заходит в рощу, где спит Розана. Он долго смотрит на нее, а когда она просыпается, у них начинается возвышенная беседа.

«— Государь мой! Как я не имею чести вас знать, то и думаю, что вы извините меня в том, ежели я вас оставлю: мое состояние, пол и возраст запрещают мне быть с вами наедине в этом месте…

— Ах, сударыня! Почто вы отсель удалиться желаете? Не для того ли, может быть, что я в глазах ваших кажусь несносным? Или не воображаете ли вы, что б я вам не причинил какого-нибудь огорчения, то позвольте себя в том уверить, сударыня, что вы от меня ничего такого ожидать не можете… [пропустим страницу] Взоры ваши подают мне надежду, что мой пламень, который ваша обожения достойная красота в сердце моем воспалила, не тщетно пылает во мне. Ах! Благоволи утвердить сие, дражайшая обладательница души моей, благоволи…»

В. Лазаревич. «Добродетельная Розана»

Как объясняться в любви не следует, демонстрирует Грубей — «человек весьма богатый, живущий на свете лет около пятидесяти, но жестокостию нрава и подлостию души своей заслуживающий у всех презрение», за которого решает выдать Розану отец. Хотя Грубей, со своей стороны, тоже красноречив:

«Грубей с первого взгляда влюбился в Розану, но, видя ее погруженною в уныние, думал, что сему причиною обыкновенная девицам ея возрасту невинная стыдливость, и, чтоб приласкать ее к себе, он, подошедши к Розане, начал говорить с нею столь учтиво, что он еще в жизнь свою никогда и ни с кем так не говаривал; однако ж слова его ни к чему не послужили, как разве только к произведению в Розане еще большего отвращения к нему, ибо они походили на нежную брань грубейшего родка, как то: „Дурындушка, не стыдись, взгляни на будущего твоего мужа… Экая улита, все-таки отворачивается… да добро, привыкнешь“ — и прочие сему подобные выражения, коими Грубей Розане изъяснялся, дали ей восчувствовать, сколь велика разность между им и Любочестом».

В. Лазаревич. «Добродетельная Розана»

В общем, объясняться с девушкой нужно правильно. А правильная речь в представлении человека XVIII века — это речь, согласующаяся с нормами грамматики и риторики. Неслучайно большинство главных героев русских любовных повестей и романов XVIII века — люди с философским складом ума, ученые и иногда слишком ученые. И неслучайно то, что в составе пособий по риторике выделялся раздел о возбуждении страстей, одной из которых обязательно оказывалась любовь. Ломоносов, кстати, в первой русской печатной риторике, «Кратком руководстве к красноречию», в параграфе о любви, подробно объясняет, за что следует любить поэтов: слово «любовь» и в то время имело немало оттенков.

5. Стоит ли прибегать к помощи друзей в любовных делах?

© Российская государственная библиотека

Вся моралистическая литература XVIII века учит нас, что нужно различать друзей истинных и ложных. Если вы будете открывать свое сердце ложному другу, это неизменно приведет вас к бедам. Так, в романе Павла Львова «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселянки» богатый и знатный Виктор влюбляется в Марию, дочь однодворца Филиппа; Виктор объясняется ей в любви, но ее отец против неравного брака, он отказывает Виктору, и Мария с этим соглашается. Тогда по совету своего ложного друга Плуталова Виктор топчет посевы Филиппа собаками и лошадьми, срубает деревья, находящиеся на его земле, пытается подкупить Марию бриллиантами, сжигает дом Филиппа и намеревается выкрасть Марию или купить ее за золото. Естественно, все это не приводит ни к чему хорошему.

Впрочем, даже если вы откроетесь подлинному другу, будущее ваше зависит прежде всего от вас самих, потому что друг даст вам совет и окажет помощь, но не будет за вас благоразумным.

6. Можно ли отбивать чужую невесту или жену?

В романе Николая Эмина «Роза. Полусправедливая оригинальная повесть» восторженный Милон ищет любви Розы, воспитанной на той же сентиментальной литературе, что и он. Но родители выдают ее за другого — это старый друг Милона по имени Ветрогон. Милон пишет неосторожное письмо подруге Розы — Прелесте, в котором просит ответить, любит ли его Роза. Вот фрагменты этого письма:

«Вы удивляетесь, сударыня, что Милон осмеливается писать к вам? Я имею к тому причины: знаю, что повиновение родителям влечет прекрасную подругу вашу в союз ужасный; предвижу страшные следствия! Нет! Прелести толь кроткие, прелести добродетельныя и несравненныя Линданы могут ли плениться знатностию рода и подлостию души? Я знаю правила этого князя. Презрения тот достоин, кто должен гербами доказывать благородство. Правила его — правила не иметь ничего в жизни священного: честь, совесть — все считает он предрассуждением черни. Содрогаюсь, воображая, кто обладать будет несравненною Розою! Быть может, наружные приятности… искусство вертеться в свете, богатство услаждают горесть и приобрели согласие… нет, не может заменить человека блеск сей. Розе потребно сердце, знающее цену любви чистейшей. Я решился, и ничто отвратить меня не в состоянии. — Мне должно узнать непременно… Так, сударыня, я влюблен в бесподобную Розу, и когда не осталось средств быть мне счастливым, когда не осталось средств мне жить, — я умираю… одно слово… Роза избавлена от бедственного супружества. Ежели он любим, благословляю волю красот. Нет… о, гроб! Вот чертоги, которые воздвигну я ему и себе. Так, сударыня, я решился… мучения мои превосходят пзверонятия, дух стесненный… злая фурия отчаяния раздирает мою душу. — Смерть — вот пристань, к которой направляю я корабль свой. Все слабо… Вера! — и ты, Геенна самая, сноснее, нежель жизнь, терзающая ежечасно дух мой, видя Розу в челюстях изверга».

Н. Эмин. «Роза. Полусправедливая оригинальная повесть»

© Российская государственная библиотека

Ясно, что все, написанное Милоном Прелесте, будет передано Розе — а в моральном мире русской прозы XVIII века это может привести лишь к трагедии: хуже попытки отменить священное решение родителей о судьбе их дочери — пусть и чужими руками — может быть только желание, пускаясь в пучины чувствительности, отбить жену у законного мужа.

Естественно, в итоге это приведет к гибели всех основных персонажей повести: найдя старого друга в очередной раз пламенно изливающим чувства его жене, князь Ветрогон смертельно ранит Милона на поединке; Роза не вынесет этого и умрет, а раскаявшийся Ветрогон наложит на себя руки.

7. Как девушке следует отвечать на первое любовное письмо?

© Российская государственная библиотека

Лучше всего — шутя, но помня, что это может быть не пустая болтовня, а подлинные чувства: женихи на дороге не валяются. Блестящий образец можно найти в одном из первых относительно оригинальных русских любовных романов — в «Письмах Эрнеста и Доравры» Федора Эмина. В самом начале этого многотомного романа, наполненного философскими рассуждениями и во многом зависящего от «Новой Элоизы» Руссо, Доравра отвечает Эрнесту — который засыпал ее яростными любовными письмами, содержащими в том числе призывы наказать его за дерзость, — следующим отточенным эпистолярным бриллиантом:

«Вы признаетесь в вине своей, а не поступаете так, как делают прочие виноватые; то правда, что чистосердечно покаявшийся виновник не ропщет противу правосудия, на смерть его осудившего; но такого виноватого должно почесть за дерзкого, который учит судей своих, каким образом его преступление наказать должно. Он должен положиться на справедливость правосудия и с терпением ожидать истязания. Таковый часто бывает и прощен, а особливо в первом своем преступлении. Вы еще не знаете, какое за вашу вину вам следует наказание. Статься может, что еще будете и прощены. Если же толь усильным образом о наказании вашего преступления домогаетесь, то тем способом вину свою увеличиваете и удвоиваете дерзость, в которой вы в письме вашем мне признались. Я вас уверяю, что тот, пред кем вы погрешили, не похочет вас наказать ссылкою; может быть, выдумает такое наказание, которое вы будете сносить в здешнем городе, и, наконец, покаясь в своем преступлении, прощены быть можете. Знайте заподлинно, что гораздо больше прежнего предо мною будете виноваты, ежели отселе удалитесь».

Ф. Эмин. «Письма Эрнеста и Доравры»

Так же, судя по действиям героини повести Натальи Нееловой, следует отвечать и на устное признание.

«В одно время случилось ему [Леинарду] остаться наедине с Термилиею, чего он давно желал; вдруг, бросясь пред нею на колени, начал он изъяснять ей свою любовь с такою чувствительностию, которая, конечно, тронула в ту минуту ея сердце. Но Термилия, притворясь, будто приняла она говоренное им в шутку, отвечала также шутками и, наконец, ушла в свою комнату, опасаясь, чтоб не подать матери на себя подозрение продолжительным разговором».

Н. Неелова. «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников»

8. Какими должны быть отношения возлюбленных до брака?

Фронтиспис издания повести «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников». 1784 год

© Российская государственная библиотека

Что расскажет об этом лучше, чем девичьи грезы? Поэтому снова обратимся к судьбе Леинарда и Термилии, описанной Нееловой. Впрочем, читая завязку, стоит иметь в виду, что в конце оба любовника умрут от тоски в разлуке: мать отдаст руку дочери другому, ветреному соискателю, ищущему богатства, и пойдет на все хитрости, чтобы этот брак состоялся. Но в начале дела обстоят совершенно иначе. Итак, Термилия, как и полагается благовоспитанной девице, ответила на признание Леинарда шуткой и удалилась в свою комнату:

«Леинарду весьма было то прискорбно, однако не перестал он посещать дом Гжи Д*** и твердить Термилии столь часто о своей любви, что она, уверясь о неложности оной, почувствовала взаимную к нему склонность, которая мало-помалу столь усилилась, что она не могла ее преодолеть. Вознамерилась по крайней мере скрывать ее от Леинарда. Но тщетно было и сие намерение; она решилась наконец ему сказать, что его любовь ей не противна и что если б она зависела сама от себя, то сделала бы его счастливым, согласясь за него выйти; но как она состоит под властию матери и без ея соизволения ничего не может сделать, то велела ему ей открыться, что он и исполнил. Гжа Д*** приняла его предложение с радостию, и не только не воспрепятствовала их любви, но еще к оной поощрила, обещая выдать Термилию за Леинарда. Родственники с его стороны также все были на то согласны, кроме отца Леинардова, которому он еще о любви своей не открыл. Он просил всех своих родственников, чтоб они вместе с ним приложили старание выпросить позволение у отца на его брак. И сие исполнилось по желанию: отец не только не попрепятствовал, но еще весьма тем был доволен».

Н. Неелова. «Леинард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников»

9. Что делать возлюбленным, если женщина ниже мужчины положением?

Любые домогательства вышестоящего мужчины к нижестоящей девушке (не дворянке) — испытание ее любви: она должна хранить благопристойность и целомудренность, надеясь, что возлюбленный исправится.

В уже упоминавшемся романе Львова его герой Виктор, совершив множество ошибок под влиянием дурного советчика, затем несколько одумывается и пишет Марии письмо с извинениями и просьбой бежать от отца, который, напомню, противится их браку как неравному. Мария отвечает:

«Виктор! В извинении моем не сомневайся; нет той вины, которая бы для любезного простительна не была. Из сего я заключаю, что сама, конечно, природа сохраняет в сердцах, им подвластных, нежность, превосходящую всякую суровость и досаду. Судя по чувствам моим, верю, сколько несносна разлука; но посудите еще и о том, сколь мучительно быть растерзанною желанием тебя видеть и благопристойностью; благопристойностью, славою девиц, предписывающею нам законы. Конечно, стоит ли то труда — придти к любезному? Нет, но еще восхитительное повиновение сердцу моему. Да потом же что? Не совершенная ли то будет полу моему неприличная вольность, которую по большей части называют пороком безрассудства? Ослушаться отца, тайно от него уйти, повиноваться вредной твоей страсти, необузданности; но если то порок? Ах, Виктор! Люблю тебя более себя, но на сие решиться не могу, хотя бы то жизни стоило… [пропустим две страницы] Предадимся во власть милостивого Бога. Все будет так, как должно быть. Слугу твоего я задержала. Прощай, еще прощай, милый мой Виктор! Я люблю тебя так, так… что сама не могу тебе того изъяснить. Писала бы больше, да боюсь, что батюшко скоро придет от тебя».

П. Львов. «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселянки»

Все сложится, разумеется, хорошо. Честной девушкой Мария выйдет замуж за Виктора, родит от него ребенка и после невероятных приключений, составляющих второй том книги, воссоединится с ним, чтобы вести добродетельную супружескую жизнь. Во всей конструкции книги шалости влюбленного барчука вроде полного истребления имущества отца своей возлюбленной оцениваются как осудительный, но простимый проступок юности, в отличие от недопустимого для девушки греха (и вина эта осталась бы, конечно, за ней) — потери целомудрия.

10. Прощать ли измену?

Ответ дает Василий Лёвшин в брошюре «Утренники влюбленного» — философских рассуждениях о любви, оформленных в виде писем сомневающейся возлюбленной. Сколько можно судить по краткому последнему письму, лишь после ответа любовника на вопрос о том, как он относится к супружеской неверности, она дает окончательное согласие. Вот как выглядит правильный ответ:

«В тех горестных приключениях, когда жена сделается открытно неверною, ревность никак не удобна возвратить горячность остывающему сердцу: она есть ожесточающая, а не в состояние и раскаяние приводящая неверную. Если кто спросит у меня, что стал бы я делать тогда, если б имел жену, коя рассудила б увенчать лоб мой гербом богини Помоны? Ответствую: я сделал выбор, согласный моему сердцу и здравому рассудку. Нашел и с стороны будущей моей супруги нрав и склонности одинакие. Для того я не токмо нежную и честную, но хотя б и беспутную супругу не токмо языком, но и в мыслях побоюсь наименовать бесчестною. Мне кажется, после великой взаимно с обоих сторон доверенности я не токмо слуху, но и глазам своим не поверю и лучше снесу сто причин к огорчению, нежели одно изъяснение к досаде; следственно, останусь я навсегда хотя посредственно любим, но не ненавидим и спокоен. Я дам с терпением волю играть ветрености, пока разум победит слабость и оборотит мысли к должности; раскаявшийся же больше мерзит пороками, нежели тот, коему они не известны. „Но фамилия Ваша получит между тем прибавление нового потомства!!!!“ — То есть дети мои будут на меня не схожи. Я дам им хорошее воспитание, которое одно исправляет нравы и делает достойных сынов своего рода… а я и тут всегда останусь покоен, для того что совсем мыслит инако тот, кто читает с размышлением книги. Знание генеалогии возводит нас к понятию о происхождении обитателей нашего мира, а из того выходит, что индийский могол, турецкий янычар и голанской матрос суть братья по плоти. Следственно, кровь моя смешением обесчеститься не может. Сего мнения советую держаться всем тем, кои желают иметь спокойство в супружестве».

В. Лёвшин. «Утренники влюбленного»

Мысль Лёвшина о том, что любовь к жене и память о нежных отношениях до брака важнее временной измены, — это, конечно, парадоксальная оригинальность вроде скандального заявления Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву» о том, что дети ничем не обязаны родителям. Важно то, что при всей примиряющей и всепрощающей риторике Лёвшин в полной мере остается в рамках морали своего времени, для которого измена, описываемая в терминах однократного сексуального поступка или их череды, рассматривается как грех меньший, чем попытка разрушить раз и навсегда заключенный брак. Если учесть, что представление это было доминирующим, становится понятно, почему наиболее интересные русские любовные романы и повести XVIII века связаны именно с переживанием отношений, в которых любовница состоит в браке, и почему они неизменно оборачиваются трагедией.

источник

@темы: рай библиомана, Арагарта

-

-

29.04.2016 в 09:51"Град сей найден мной был от войск неприятельских совершенно испражненным и отверстым к приятию войск Вашего императорского величества"...

"В циркумференции трех верст мертвые неприятельские телеса обреталися"

"Надлежит каждого офицера и унтер-офицера главным генералам вышеописанному искушать и на поле оным велеть делать так порознь, якоб к самому делу, и потом таки вкупе; и ежели который неискусен явится, а нижний лучше учинит, то верхнего сводить на низ, а нижнего на верх, через которую юстицию у всех охота прирастет".

"Солдат надлежит непрестанно тому обучать, как в бою поступать, то есть, справною и неспешною стрельбою, добрым прицеливанием, справными швенкелями, отступлением и наступлением, тянутьем линий, захватыванием у неприятеля фланки, секундированием единым другим и протчие обороты и подвиги воинские, чему всему мать есть бесконфузство, ибо кто его не блюдет, тот всегда без прекословия потеряет, ибо сие едино войски возвышает и низвергает, чего всякому офицеру паче живота своего хранить достоит".

"Не довольно всего того как умножения армии, так исправления и усиления артиллерийского корпуса полезными изобретениями, ниже сформирования тридцати тысяч вновь войска, чтоб только тем ограничено было мое к службе стремление моей всемилостивейшей государыне и пользе Отечества стремление, но я, обращаясь в государственных изобретениях, видя недостатки доходов и думая быть совершеннейшему через это падению, ибо состояние таковых не токмо на умноженное число войск или на произведение войны довольно было, но ниже на тогдашние обыкновенные расходы и прежнее число войска доставало, потому что ежегодный расход превосходил доход государственный миллионом рублев, и я изобрел способы, чрез которые доход государственный столько увеличен, что умноженные войска содержать не токмо достаточно из оного навсегда определено, но и многие государству полезные учреждения в состоянии было установить, как то банк, уничтожение таможен и прочее, какие же от сего полезности, сопряженные с сими изобретениями есть и последуют, оставляю благоразумному и беспристрастному свету заключить, а только то упомяну, что доходу по моим изобретениям казна действительно получила 21427786 рублев и ежегодно в оную вступает 2809164 рубли, а что сию не токмо надобность, но и необходимость я предвидел, о том подробные разъяснения в раные времена о разных способах изобретения доходу государственного из поданных в Сенат моих предложений явно, где обо всех нужных к объяснению материях трактовано."

-

-

29.04.2016 в 10:46-

-

29.04.2016 в 11:43Изысканность русской медлительной речи...

Внезапный излом, играющий гром, прозрачный ручей, для всех и ничей...

А как по мне, так эта речь куда приятнее, нежели, скажем:

"Казни сына своего от юности его и покоит тя на старость твою и даст красоту души твоеи и не ослабляи бия младенца, аще бо жезлом биеши его не умрет но здравие будет ты бо бия его по телу, а душу его избавляеши от смерти, дщерь ли имаши положи на них грозу свою соблюдеши я от телесных да не посрамиши лица своего да в послушании ходит да не свою волю приимеши и в неразумии прокудит девство свое, и сотворится знаем твоим в посмех и посрамят тя пред множеством народа аще бо отдаси дщерь свою бес порока то яко велико дело совершиши и посреди собора похвалишися при концы не постонеши на ню любя же сына своего учащаи ему раны да последи о нем возвеселишися казни сына своего измлада и порадуешися о нем в мужестве и посреди злых похвалишися и зависть приимут враги твоя, воспитаи детище с прещением и обрящеши о нем покои и благословение, не смеися к нему игры творя в мале бо ся ослабиши в велице поболиши скорбя и после же яко оскомины твориши души твоеи, и не даж ему власти во юности но сокруши ему ребра донележе растеть а ожесъточав не повинет ти ся и будет ти досажение и болезнь души и тщета домови погибель имению и укоризна от сусед и посмех пред враги пред властию платежь и досада зла".

или

"Жену и детей и домочадцов своих учити не красти не блясти не солгати не оклеветати, не завидети, не обидети, не клепати, чюжаго не претися, не осужатися, не бражничати, не просмеивати, не помнити зла, не гневатися ни на кого, к болшим быти послушну, и покорну, к средним любовну, к меншим и убогим приветну и милостиву, со всяким управа без волокиты, ноипаче наимита наимом не изобидети, а всякая обида со благодарением терпети Бога ради, и понос, и укоризна аще по делом поносят и укаряют, сие с любовию приимати, и от таковаго безумия отвращатися в против не мстити, аще в чем не повинен за сие от Бога мзду приимеши а домочатцев своих учи страху Божию, и всякои добродетели, и сам тая же твори, и вкупе от Бога обрящете милость, аще ли небрежением и нерадением сам или жена мужним ненаказанием согрешит или что зло сотворит, и вси домочадцы мужи и жены и дети господаревым ненаказанием каков грех или что зло сотворят, или брань или татьбу, или блуд все вкупе по делом своим приимут зло сотворшии муку вечную, а добро сотворшии Богу угодно поживше, жизнь вечную наследят в Царствии Небеснем".

-

-

29.04.2016 в 11:44-

-

29.04.2016 в 11:48Гамлет, выхватывая пистолет, Полонию:

- Ну что, козел, не ждал?

Полоний

- Твою же мать! Нехило прилетело!

-

-

29.04.2016 в 11:52*призадумавшись" э, погодите, Клавдия чё, теперь убивать не будем? Офелия не утопнет? Гертруда не напьется? Лаэрт, опять же, психовать не будет под занавес?

-

-

29.04.2016 в 12:04э, погодите, Клавдия чё, теперь убивать не будем?

Как, не будем? Вот, убили.

Вначале сломав Озрику челюсть приемом кунг-фу.

Офелия не утопнет?

Утопнет. Провожаемая репликой Гамлета "Не хрен квасить!"

Лаэрт, опять же, психовать не будет под занавес?

Это вычеркнуто цензурой в связи с чрезмерным количеством русской пленительной речи в тексте.

-

-

29.04.2016 в 12:06-

-

29.04.2016 в 12:13Мда? А кто бродил, пошатываясь, горланя невнятные песни и в перерывах произнося еще менее внятные речи?

Хотя Ваша версия имеет право на жизнь, и тогда реплика Гамлета звучала "Не хрен ширяться".

квасила гертруда, даже из чужих стаканов.

Сколько там было! Опять же, помните реплику Клавдия:

"...если Гамлет

Ему начистит морду, я за это

Глотну пивка"

Сколько там того пива было?

-

-

29.04.2016 в 12:15-

-

29.04.2016 в 12:18-

-

29.04.2016 в 12:19-

-

29.04.2016 в 12:22-

-

29.04.2016 в 12:24-

-

29.04.2016 в 12:28Нехорошо... Сексизм это... шовинизм, я бы сказал...

-

-

29.04.2016 в 12:33-

-

29.04.2016 в 12:35-

-

29.04.2016 в 12:36-

-

29.04.2016 в 12:38-

-

29.04.2016 в 12:39-

-

29.04.2016 в 12:41И тогда изысканность русской медлительной речи будет налицо!

-

-

29.04.2016 в 12:43-

-

29.04.2016 в 12:44-

-

29.04.2016 в 12:45-

-

29.04.2016 в 12:49-

-

29.04.2016 в 12:51-

-

29.04.2016 в 13:08Так что тем более нужно время - подумать и сообразить, лишние ли мысли в голову приходят, или совсем не лишние!

-

-

29.04.2016 в 13:09-

-

29.04.2016 в 13:11Кстати, где они сидят?

-

-

29.04.2016 в 13:11