Луиза Райнер - замечательная художница, которая оставила для потомком вид британских городов 19-го - начала 20-го века.

читать дальше

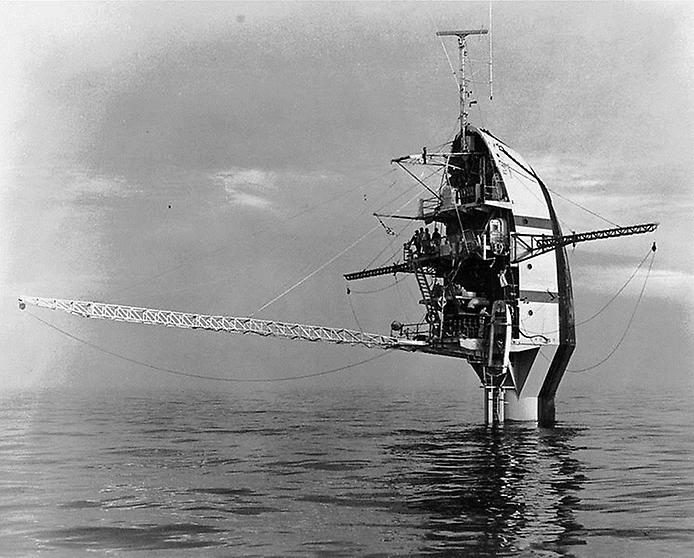

Американскому подразделению военно-морских исследований принадлежит довольно странное океанографическое оборудование, в частности, плавающая платформа Flip, созданная в лаборатории морских исследований и океанографии Калифорнийского университета. Флип — это не совсем судно, хотя исследователи живут и работают на нем в течение довольно длительных периодов исследований в открытом океане. Фактически, это огромный специализированный бакен, а самое необычное в нем то, что он действительно переворачивается (Flip — дословно переводится, как "переворачиваться"

Американскому подразделению военно-морских исследований принадлежит довольно странное океанографическое оборудование, в частности, плавающая платформа Flip, созданная в лаборатории морских исследований и океанографии Калифорнийского университета. Флип — это не совсем судно, хотя исследователи живут и работают на нем в течение довольно длительных периодов исследований в открытом океане. Фактически, это огромный специализированный бакен, а самое необычное в нем то, что он действительно переворачивается (Flip — дословно переводится, как "переворачиваться" … Давайте узнаем об этом плавучем чуде поподробнее

… Давайте узнаем об этом плавучем чуде поподробнее

те самые сказки...

те самые сказки...

. Только ответ "Ross-Shire" послышался как "Russia": вместо северо-шотландского графства Россшир - далёкая Россия.

. Только ответ "Ross-Shire" послышался как "Russia": вместо северо-шотландского графства Россшир - далёкая Россия.

Все вместе на прополку плеоназмов!

(Аллен Гатри)