Список сверхъестественных существ, проживающих на Британских островах. Денхемские трактаты. 1892

По одной из версий именно здесь Толкин нашел слово «хоббит» mi3ch.livejournal.com/3959448.html

Ширина дневника и новое хранилище для картинокURL записи

В настройках просмотра сайта появилась возможность выбора: растягивать дневники по ширине вашего экрана или оставить фиксированной ширины. Это настройка не только своего дневника, а именно для просмотра всех дневников.Если галочка установлена, дневник растягивается на ширину экрана. Если галочки нет, дневники показываются вам с ограничением по ширине.

Ещё одно изменение касается работы тэга IMG. Чтобы изображения не обрезались по ширине и не появлялся горизонтальный скроллинг картинок, в настройках работы тега IMG можно выбрать вариант их показа, сжатыми до ширины дневника.

* * *

В среду мы получили новые диски для картинкохранилища. Они обошлись немного дешевле, чем мы планировали, — в 180 тысяч рублей.

В ближайшие дни постараемся проникнуть в дата-центр к своим серверам и установить их, после чего начнём копирование всех библиотек изображений пользователей. Ввиду большого объема данных, дело это не может быть быстрым. Кроме того, само копирование мы постараемся выполнять осторожно в фоновом режиме, чтобы сильно не снижать скорость работы сайта.

Затем нам предстоит провести ревизию всего серверного оборудования, большей части которого уже больше 10 лет, с целью выяснения надежности и пригодности его для длительной дальнейшей эксплуатации. О результатах мы вам сообщим.

URL записи22.11.2017 в 21:32Пишет N.K.V.D.:

Мэри Виктория Керзон - вице-королева ИндииURL записи

В 1870 году, в Чикаго, в семье богатого американского бизнесмена Леви Лейтера, торговца сухими продовольственными товарами родилась девочка, и назвали её Мэри Виктория (первое имя в честь матери, второе в честь королевы). Кто мог предположить, что этой девочке предстоит занять наивысший официальный титул в истории всех американских женщин до неё - стать вице-королевой Индии.

Дальше

URL записи22.11.2017 в 12:42Пишет Neuro Nougami:

По повод белого поля справаURL записи

Пишет screaming fish:21.11.2017 в 23:26

URL комментария

Она убирается адблоком: тыкаете на адблок, нажимаете "заблокировать элемент" и в вашем дневнике такой фигни не будет. Но она будет в других дневниках.

Если у вас нет баннера/белого экрана, закрывающего пятую часть монитора, то оно просто не успело обновиться.

Пишет SingiskrinSkriAA:22.11.2017 в 06:32

URL комментария

От версии адблока зависит и от браузера. Чтобы блока не было везде надо удалить имя конкретного дневника и оставтить только diary.ru спереди.

diary.ru##.bordered.menu_block

URL записи22.11.2017 в 16:11Пишет Groemlin:

Констебл, Джайлз. Бороды в истории. Символы, моды, восприятие. // Одиссей. Человек в истории. Пер. с англ.: Чайников Ю. В. М.: Наука, 1994. С. 165-181.URL записи

См.: vneshnii-oblik.ru/kultura/ist-kult2/borody.html

Как стать святым - руководствоURL записи

До самого 1234 года, никаких официальных критериев для того, чтобы человека провозгласили святым после смерти, просто не существовало. С великомучениками всё было более или менее просто, потому что существовал прецедент от 313-го года (легализация христианства императором Константином), отмечать захоронения погибших за веру, и приходить к этим захоронениям для выражения уважения. Также, дни смерти этих героев занесли в церковный календарь, и построили над захоронениями базилики или часовни. Но, как понимаете, если и не каждая деревня, то каждый приход хотел похвастаться славными традициями веры, и святых появилось как-то очень много, потому что канонизация местного святого зависела целиком и полностью от того, насколько убедительно его деяния были представлены местными церковными властями перед Святейшим Престолом. Например, шведы чуть было не провели канонизацию склоного к употреблению горячительных напитков монаха, убитого в пьяной драке (дело было в одиннадцатом веке, и папа Александр III написал по этому поводу гневное письмо шведскому королю). Святым веселый монах не стал, но титул достопочтенного ему даровать успели.

читать дальше

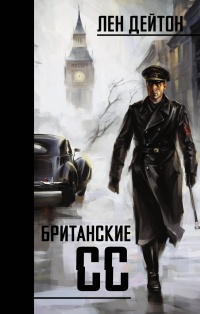

За последние годы на зарубежном телевидении были показаны сразу два сериала, в которых рассматривается гипотетическая альтернативно-историческая реальность, где гитлеровская Германия сумела одержать победу над европейскими противниками и оккупировала гораздо большие территории, чем в действительности — "Человек в высоком замке" и "SS-GB". Что характерно, оба сериала имеют литературную основу, в первом случае ею является одноименный роман Филипа Дика, а во втором случае — роман Лена Дейтона, в русском переводе получивший название "Британские СС".

За последние годы на зарубежном телевидении были показаны сразу два сериала, в которых рассматривается гипотетическая альтернативно-историческая реальность, где гитлеровская Германия сумела одержать победу над европейскими противниками и оккупировала гораздо большие территории, чем в действительности — "Человек в высоком замке" и "SS-GB". Что характерно, оба сериала имеют литературную основу, в первом случае ею является одноименный роман Филипа Дика, а во втором случае — роман Лена Дейтона, в русском переводе получивший название "Британские СС". Какого-нибудь "Джека Соломинку" или гершензоновского "Робин Гуда". У кого-нибудь был опыт обмена впечатлениями?

Какого-нибудь "Джека Соломинку" или гершензоновского "Робин Гуда". У кого-нибудь был опыт обмена впечатлениями? Ощущение, честно говоря, странное. Не в том дело, что фэнтези, не в том дело, что есть какие-то там допущения или вольности (опять же, многие из нас историю Франции учили по блистательному Дюма

Ощущение, честно говоря, странное. Не в том дело, что фэнтези, не в том дело, что есть какие-то там допущения или вольности (опять же, многие из нас историю Франции учили по блистательному Дюма  ), а в том, что картинка явно не складывается у самого автора. То есть, автор расплывчато или просто весьма приблизительно представляет себе то, о чем пишет. То боярский дом с множеством слуг, то вдруг по описанию оказывается, что вся семья ютится в одной комнатушке, она же кухня, и из прислуги - одна нянька, она же кухарка (а боярские сыновья сами рубят дрова и чинят крышу). То варварская роскошь московского княжеского двора в стиле боярина 17 века с витыми ножками, то совершенно типовой резиновый "двор северных варваров". А Сибирь, если смотреть по карте, это вообще не север, а восток, поправьте меня, если я ошибаюсь Я уж не говорю, что именных персонажей, о которых как минимум в Википедии написано, не надо женить на ком попало, даже если пишешь фэнтези

), а в том, что картинка явно не складывается у самого автора. То есть, автор расплывчато или просто весьма приблизительно представляет себе то, о чем пишет. То боярский дом с множеством слуг, то вдруг по описанию оказывается, что вся семья ютится в одной комнатушке, она же кухня, и из прислуги - одна нянька, она же кухарка (а боярские сыновья сами рубят дрова и чинят крышу). То варварская роскошь московского княжеского двора в стиле боярина 17 века с витыми ножками, то совершенно типовой резиновый "двор северных варваров". А Сибирь, если смотреть по карте, это вообще не север, а восток, поправьте меня, если я ошибаюсь Я уж не говорю, что именных персонажей, о которых как минимум в Википедии написано, не надо женить на ком попало, даже если пишешь фэнтези  ) Хотя, конечно, автор даже некоторые русские слова знает (molodets, synok, boyarin, kvas). И что всех русских зовут по имени-отчеству. "Жил-был крестьянин Борис Борисович и была у него жена Дарья Петровна". И что Aleksey, Alyosha, Lyoshka и Lyosha - это один человек, а не четыре. Мелочь, а приятно.

) Хотя, конечно, автор даже некоторые русские слова знает (molodets, synok, boyarin, kvas). И что всех русских зовут по имени-отчеству. "Жил-был крестьянин Борис Борисович и была у него жена Дарья Петровна". И что Aleksey, Alyosha, Lyoshka и Lyosha - это один человек, а не четыре. Мелочь, а приятно. tal-gilas.livejournal.com/325216.html

tal-gilas.livejournal.com/325216.html явно восходят к этим двум (впрочем, ошибся: "тошниловка" написана раньше, в 1969). А употребление Мадлен Л'Энгл явно восходит к "Королю былого и грядущего": средневековые наставления по охоте она вряд ли читала, а у Теннисона fewmets однозначно связаны с оленем. Между тем у Л'Энгл это слово употреблено в весьма специфическом значении. Fewmets - это драконий помет. Да, именно драконий. Именно по его наличию можно определить, что тут был дракон, и не кто иной. “Fewmets are dragon droppings”, и точка. Причем говорится это в таком контексте, как будто все-все-все это знают. Включая современных (1973 года) американских школьников, которые драконами никак специально не интересуются (они интересуются животными вообще, и, в принципе, могли бы знать это слово в значении "помет, обнаруженный на следе зверя" - но нет, fewmets - это именно драконий помет, и не чей другой). Я подумал - может, это слово у Мэлори в "Смерти Артура" встречается? Нет, не встречается. Может, оно встречалось в каких-то сказках, которые им в детстве мама читала? Не похоже. Нет таких сказок. Только если Теренса Уайта.

явно восходят к этим двум (впрочем, ошибся: "тошниловка" написана раньше, в 1969). А употребление Мадлен Л'Энгл явно восходит к "Королю былого и грядущего": средневековые наставления по охоте она вряд ли читала, а у Теннисона fewmets однозначно связаны с оленем. Между тем у Л'Энгл это слово употреблено в весьма специфическом значении. Fewmets - это драконий помет. Да, именно драконий. Именно по его наличию можно определить, что тут был дракон, и не кто иной. “Fewmets are dragon droppings”, и точка. Причем говорится это в таком контексте, как будто все-все-все это знают. Включая современных (1973 года) американских школьников, которые драконами никак специально не интересуются (они интересуются животными вообще, и, в принципе, могли бы знать это слово в значении "помет, обнаруженный на следе зверя" - но нет, fewmets - это именно драконий помет, и не чей другой). Я подумал - может, это слово у Мэлори в "Смерти Артура" встречается? Нет, не встречается. Может, оно встречалось в каких-то сказках, которые им в детстве мама читала? Не похоже. Нет таких сказок. Только если Теренса Уайта. простецким и понятным исходя из внутренней формы (так вообще-то "катышами" рыбаки называют колобки, изготовленные в качестве прикорма для рыбы). Если бы отсылка к Уайту была очевидна, то стоило бы за него держаться, а так-то нет.

простецким и понятным исходя из внутренней формы (так вообще-то "катышами" рыбаки называют колобки, изготовленные в качестве прикорма для рыбы). Если бы отсылка к Уайту была очевидна, то стоило бы за него держаться, а так-то нет. kot-kam.livejournal.com/2043755.html

kot-kam.livejournal.com/2043755.htmlURL записи21.11.2017 в 19:43Пишет Аглая:

(лазая в ЖЖ) о, Лукьяненко хлестко выступил.URL записи

"Патриотизм - это ведь оружие. Настоящее оружие, и обращаться с ним надо соответственно.

Не доставай и не хвались без нужды. Достал - либо стреляй, либо ухаживай. Смазывай. Не кровью, сливочное масло прекрасно годится для смазки патриотизма, если икрой присыпать - ещё лучше будет. Чисти его. Грязь - она прекрасно к патриотизму липнет, и не надо хвалиться, что твой патриотизм такой простой и безотказный, что с ним можно в грязной луже сидеть и ничего не случится. Ещё как случится.

Учи обращаться с патриотизмом смолоду. Так, чтобы в детстве в голове отложилось, где там в патриотизме патроны, чем курок от спусковой скобы отличается и на сколько патриотизма в бою хватает. Чтобы можно было разбудить - и с сонными глазами собрал-разобрал свой патриотизм и осечки он не даст.

Но при этом помни, что детям патриотизм не игрушка. Детям, идиотам и тем, у кого руки и мозги для патриотизма не предусмотрены, у кого нет под него места в мозгах или место это уже занято.

Нельзя в случае беды торопливо раздать людям патриотизм и надеяться, что они сразу научатся с ним обращаться. Кто-то случайно в себя пальнёт, кто-то продаст дарёный патриотизм, а кто-то и против тебя повернёт. То, что своим не считают и с чем обращаться не умеют, то и не ценят.

На старом патриотизме хорошо, конечно, детей учить. Только современный бой со старым оружием не выиграешь. Современный нужен патриотизм. Продолжающий старый, не цепляющийся к прежним цветам и словам, но современный. Тот патриотизм, с которым деды и отцы воевали, тебе сегодня не поможет. Не твой он, и ты сам не той системы.

Если уж достал патриотизм в целях устрашения врага - так доставай с готовностью применить. Чтобы враг это понял и применять не пришлось. А если достал и затвор передернул - не суй небрежно назад в кобуру, едва лишь враг отступил на полшага. Либо враг поймёт, что ты и стрелять-то не собирался, либо твой же взведённый патриотизм тебе ногу прострелит. Не любит оружие, когда его на боевом взводе годами держат. Либо не выстрелит, когда нужда в нём прийдёт, либо само по себе пальнёт.

А если у тебя вместо патриотизма - муляж его, или того хуже, какой-нибудь травматический или газовый патриотизм - то лучше заранее спили с него мушку".

Там ссылка на фэйсбук, который я стараюсь лишний раз не трогать, так как он липучий, зараза, потом замаешься отделываться.

URL записи21.11.2017 в 22:09Пишет Даумантас:

подозреваю, что так оно и есть))URL записи

«Ну, примерно в 2003 году у меня зародилось, и к этому времени окрепло убеждение, что на самом деле российские книжные издательства делают деньги на чем-то другом. Наркотики, торговля органами на трансплантацию, работорговля, оружие... А книжные магазины, соответственно, региональные дилеры всего этого товара, так как в торговле книгами они тоже не заинтересованы».

Из комментов к этой записи о сотрудничестве научного сотрудника с одним прекрасным московским издательством)

родилась в апреле 1889 г. в семье лотарингского алкоголика, якобы в 16 лет сбежала из дома с каким то солдатом, который якобы продал ее в публичный дом, из которого ее выгнали за проессиональнуюю болезнь... впоследствии этот момент яростно отрицался, как выдуманый врагами...

родилась в апреле 1889 г. в семье лотарингского алкоголика, якобы в 16 лет сбежала из дома с каким то солдатом, который якобы продал ее в публичный дом, из которого ее выгнали за проессиональнуюю болезнь... впоследствии этот момент яростно отрицался, как выдуманый врагами... v_stepanitskiy поделился очередной рацухой от МПР.

v_stepanitskiy поделился очередной рацухой от МПР.