пятница, 03 июля 2020

Приключения изумрудных украшений продолжаются: от Жозефины к великому Гэтсби shakko.ru/1541798.html

четверг, 02 июля 2020

Вернёмся с вами к средневековой Европе, и посмотрим, как меняется положение и житие душевнобольных людей к моменту перехода раннего средневековья к высокому и далее к позднему. А меняется оно, увы, не в лучшую сторону. Почему?

Как ни парадоксально, именно потому, что ширнармассам в целом жить становится лучше, жить становится веселее. Ну может быть, землю пахали без песен и плясок, но климатический пессимум раннего средневековья (он же пессимум эпохи великого переселения народов), который подкрался вслед за римским климатическим оптимумом, где-то к 950 году помахал всем холодной ручкой и уступил остывшее место Средневековому тёплому периоду, который продлился приблизительно до 1250 года.

А значит, и на полях заколосилось погуще, и стада стали потучнее, да и агротехнику в голодные годы успели подтянуть. Опять же, церковь не только крестовые походы повадилась объявлять, но и о прихожанах худо-бедно заботилась, вселяя в тех робкую уверенность в завтрашнем дне. И демография просто не могла не отреагировать на такой праздник жизни: с 1000 по 1340 год население Европы вырастает почти в три раза, с 64 до 187 миллионов человек, по приблизительным подсчётам. Да, позже по европейским просторам успели потоптаться все четыре всадника Апокалипсиса, но к уровню тысячного года население уже никогда более не откатывалось.

читать дальше

Как ни парадоксально, именно потому, что ширнармассам в целом жить становится лучше, жить становится веселее. Ну может быть, землю пахали без песен и плясок, но климатический пессимум раннего средневековья (он же пессимум эпохи великого переселения народов), который подкрался вслед за римским климатическим оптимумом, где-то к 950 году помахал всем холодной ручкой и уступил остывшее место Средневековому тёплому периоду, который продлился приблизительно до 1250 года.

А значит, и на полях заколосилось погуще, и стада стали потучнее, да и агротехнику в голодные годы успели подтянуть. Опять же, церковь не только крестовые походы повадилась объявлять, но и о прихожанах худо-бедно заботилась, вселяя в тех робкую уверенность в завтрашнем дне. И демография просто не могла не отреагировать на такой праздник жизни: с 1000 по 1340 год население Европы вырастает почти в три раза, с 64 до 187 миллионов человек, по приблизительным подсчётам. Да, позже по европейским просторам успели потоптаться все четыре всадника Апокалипсиса, но к уровню тысячного года население уже никогда более не откатывалось.

читать дальше

02.07.2020 в 12:18

Пишет Ela:Полностью поддерживаюURL записи02.07.2020 в 06:30Пишет Mad Lory:

На волне того безумия, что происходит сейчас в мире.URL записи

Текст из 1979 года.

Рэй Брэдбери.

Около двух лет назад я получил письмо от серьёзной молодой воспитанницы колледжа Вассара [один из семи старейших и наиболее престижных женских колледжей на восточном побережье США]: она писала, как ей понравились «Марасианские хроники», мой эксперимент в космической мифологии.

«Но, — добавляла она, — почему бы не переписать книгу, добавив больше женских характерных персонажей для соответствия веяниям времени?»

Несколькими годами ранее мне присылали множество писем с жалобами на те же «Марсианские хроники»: чернокожие в книге такие же пассивные, как дядя Том [главный персонаж романа Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома", направленный против рабовладения в Америке], почему бы мне не переделать их?

Примерно тогда же пришло письмо от белого южанина, считавшего, что я неравнодушен к чернокожим и поэтому книгу нужно выбросить.

Недели две назад гора писем породила крохотную мышь: письмо от широко известного издательства, желающего переиздать для школьников мой рассказ «Ревун».

В рассказе я описал маяк как источник «Божественного огня» в ночи. И что с точки зрения любого морского существа он ощущается как Присутствие.

Редакторы удалили «Божественный огонь» и «Присутствие».

Около пяти лет назад составители ещё одной антологии для школьников собрали в одну книгу четыреста (примерно) рассказов. Спрашивается, как удалось втиснуть четыреста рассказов Твена, Ирвинга, По, Мопассана и Бирса в одну книгу?

Легко и просто. Сдерите с тела рассказа кожу, удалите кости, мозг, разрушьте, расплавьте, уничтожьте и выбросьте. Каждое количественное прилагательное, каждый глагол действия, каждую метафору тяжелее комара — вон! Каждое сравнение, которое даже идиота заставит улыбнуться — прочь! Любые авторские отступления, раскрывающие простоту мировоззрения первоклассного автора — долой!

Каждый рассказ, сокращённый, высушенный, отцензурированный, высосанный и обескровленный стал похожим на все прочие. Твен читался как По, который читался как Шекспир, который читался как Достоевский, который читался как Эдгар Гест. Каждое слово длиннее трех слогов было безжалостно вымарано. Каждый образ, требующий более чем мгновение для понимания — пристрелен и выброшен.

Начинаете осознавать эту проклятую чудовищную картину?

читать дальше

среда, 01 июля 2020

Не отпускай меня.

#pascalcampion

01.07.2020 в 22:43

Пишет kate-kapella:Чумазое СредневековьеURL записи

Отправила текст в издательство, теперь осталось только иллюстрации подобрать.

Будет много нового - подробная история мыла, целая глава об устройстве туалетов, множество рецептов гигиенической и декоративной косметики, основы здорового образа жизни, археологические, письменные и изобразительные источники о банях, и наконец впервые на русском языке анализ изысканий европейских историков на тему взаимосвязи гигиены с рыцарской куртуазной культурой.

И все это о Средневековье.

Ну и ответы на любопытные вопросы. Например: что будет, если ударить ножом слугу принца, решившего сходить в туалет посреди улицы?

о происхождении английского глагола pay ‘платить’.

Этот глагол происходит через среднеанглийское payen от старофранцузского paiier или paier «платить» (среднефранцузское и современное французское payer).

Источником старофранцузского слова послужил латинский глагол paco, pacare, однокоренной со словом pax ‘мир; покой, спокойствие’. В классической латыни pacare означал ‘делать мирным, успокаивать’, ‘усмирять’, ‘укрощать (зверей)’, ‘делать территорию пригодной для земледелия’ (например, вырубая леса и распахивая целину). В средневековой латыни к этим значениям прибавились ‘приводить к примирению кого-либо’, ‘удовлетворять истца или кредитора’, ну а от последнего значения выделилось ‘уплачивать долг’, из которого позже развилось просто ‘платить’.

Так что развитие значения pacare шло от ‘успокаивать’ к ‘платить’, что выглядит вполне естественным, так как люди обычно беспокоятся, если им не заплатить положенные деньги, и успокаиваются, получив их. Однако других подобных примеров семантической эволюции я не нашел.

В большинстве романских языков потомки латинского глагола имеют значение ‘платить’ (каталонское, окситанское, галисийское, португальское и испанское pagar, фриульское paiâ или pajâ . А вот в итальянском языке образовались этимологические дублеты. Унаследованное через народную латынь слово pagare означает ‘платить’, а заимствованное немного позже из книжной латыни pacare ‘успокаивать’.

. А вот в итальянском языке образовались этимологические дублеты. Унаследованное через народную латынь слово pagare означает ‘платить’, а заимствованное немного позже из книжной латыни pacare ‘успокаивать’.

В румынском латинский глагол употребляется чаще в приставочной форме împăca и в архаичном значении ‘примиряться с кем-либо’, ‘ладить, уживаться’, ‘договариваться, сходиться в цене’, ‘смиряться с чем-либо’, ‘успокаивать, кого-либо’. Правда, с пометкой «редкое» словарь приводит для этого глагола и значение ‘отомстить’. Без приставки глагол тоже есть, но распространен мало, попался в словаре архаизмов и диалектизмов: păca ‘покорить; приручить’. rousseau.livejournal.com/547719.html

Этот глагол происходит через среднеанглийское payen от старофранцузского paiier или paier «платить» (среднефранцузское и современное французское payer).

Источником старофранцузского слова послужил латинский глагол paco, pacare, однокоренной со словом pax ‘мир; покой, спокойствие’. В классической латыни pacare означал ‘делать мирным, успокаивать’, ‘усмирять’, ‘укрощать (зверей)’, ‘делать территорию пригодной для земледелия’ (например, вырубая леса и распахивая целину). В средневековой латыни к этим значениям прибавились ‘приводить к примирению кого-либо’, ‘удовлетворять истца или кредитора’, ну а от последнего значения выделилось ‘уплачивать долг’, из которого позже развилось просто ‘платить’.

Так что развитие значения pacare шло от ‘успокаивать’ к ‘платить’, что выглядит вполне естественным, так как люди обычно беспокоятся, если им не заплатить положенные деньги, и успокаиваются, получив их. Однако других подобных примеров семантической эволюции я не нашел.

В большинстве романских языков потомки латинского глагола имеют значение ‘платить’ (каталонское, окситанское, галисийское, португальское и испанское pagar, фриульское paiâ или pajâ

. А вот в итальянском языке образовались этимологические дублеты. Унаследованное через народную латынь слово pagare означает ‘платить’, а заимствованное немного позже из книжной латыни pacare ‘успокаивать’.

. А вот в итальянском языке образовались этимологические дублеты. Унаследованное через народную латынь слово pagare означает ‘платить’, а заимствованное немного позже из книжной латыни pacare ‘успокаивать’.В румынском латинский глагол употребляется чаще в приставочной форме împăca и в архаичном значении ‘примиряться с кем-либо’, ‘ладить, уживаться’, ‘договариваться, сходиться в цене’, ‘смиряться с чем-либо’, ‘успокаивать, кого-либо’. Правда, с пометкой «редкое» словарь приводит для этого глагола и значение ‘отомстить’. Без приставки глагол тоже есть, но распространен мало, попался в словаре архаизмов и диалектизмов: păca ‘покорить; приручить’. rousseau.livejournal.com/547719.html

Почему беговая дорожка из фитнес-зала была одним из самых суровых наказаний в британских тюрьмах picturehistory.livejournal.com/5624571.html

11.06.2020 в 13:05

Пишет tapatunya:Давно хотела принести сюда. На фейсбуке есть такой весь прекрасный Craig Ashton, британец, который много лет живет в России и упоенно пишет и о нашей стране, и о людях. При этом у него русский язык куда богаче мнногих носителей, я читаю с огромным кайфом ("кив-кив-кив, — закивали мы" вообще любимое).URL записи

Вот например:

«Однажды мы собрались большой компанией, мы сидели у нашего друга Богданыча на даче в несолнечном Солнечном. Мы ели, пили, болтали. На столе стояли остатки Богданычевского плова, копченого сыра, шашлычка, аджики, сушеной рыбы и других неведомых в Англии лакомств. Вдруг ниоткуда раздалось "здрррастье!" Я обернулся и стал искать нового гостя, которого приветствовали. Но выяснилось, что "здрррасьте!" значит "Да ты что??" (Можно и "привет! ", если я не ошибаюсь?) и что открылся спор по поводу зеленого лука.

Все в компании, как будто они 100 раз практиковали это, тут же разделились на две разные стороны некоторого Совета По Луковым Вопросам. На одной стороне - Наталья, которая утверждала, что зеленый лук - это отдельный вид лука, отличающийся от стандартного лука. На другой стороне Михаил, который утверждал, что зеленый лук и есть репчатый лук, просто незрелый.

"Миша, ты что, и форма, и вкус у них совсем другие!"

"Наташ, ёжкин кот, это не имеет никакого значения"

“Да прям!

“Ну ты даёшь…”

Тут же весь Совет По Луковым Вопросам взорвался в оживленный всеобщий спор! Мне было сложно понять из-за быстроты, но порой я улавливал некоторые слова: в основном "Да неее!", "Ой, канешна", "Да ты что??", "Тааак, Во-ПЕРВЫХ", "Вообще-то", итд. Я тоже лихо участвовал, небрежно разбрасывая уверенные слова как "точно" и "же" (я выступил на стороне члена Совета Наталья, с мнением, что зеленый лук и репчатый лук - это разные виды лука). Несмотря на мое полное невежество в Луковых Вопросах, я твердо принял позицию, и эмоционально вложился в свое мнение на все сто пудов. И так, пафосным тоном сказав, что я жил 10 лет на фермах (все молочные, не луковые), я надел шлем и впрыгнул в окоп с Наталей и ее Мужем Дмитрием, который не особо принял твердую позицию, но поддерживал жену. Тем временем моя жена радостно перепрыгивала из окопа в окоп с большой улыбкой, меняя мнения как перчатки. Михаил сидел спокойно, говорил ровным голосом одно и то же. Зеленый лук - это репчатый лук. Просто незрелый.

Тут его спокойствие стало сомнительно для меня. Неужели он прав... Я тихо выскользнул из окопа, пока Наталья устанавливала тяжелый миномет МТ-13, погуглил "лук" и исследовал вопрос.

Михаил был в основном прав, но выяснилось, что мы говорили о разных вещах. Есть Зеленый лук зрелый и незрелый (толстенькие такие) и совсем вытянутый зеленый лук, который тоже в семействе Репчатого Лука, но который не станет круглым. Наталья подписала распоряжение по текущему вопросу. Совет По Луковым Вопросам был распущен, и мирная жизнь вернулась в посёлок На-Даче-У-Богданыча.

Возможно, я ошибаюсь, но тут я чувствую некую разницу между русскими и англичанами. Вполне возможно, что это мои личные заморочки а не национальная черта. Я написал этот пост уже месяц назад и до сих пор не уверен, что дело в национальностях. . . мнения приветствуются, особенно от диаспорных русских!)) Ну вот, короче, это не Gospel Truth.

Так эмоционально и прямо сказать "ты не прав" у нас не очень приветствуется. Лучше конечно “I’m not quite sure about that…”, максимум “Well, I suppose that could be true, but…”, но тут ты уже ходишь по льду покрывающем глубину английской души… Англичанин, получив твердый "ты не прав" в свою сторону, скрыто бы обиделся. Или, выяснив, что он все-таки прав, устроил бы потом расправу с публичным унижением и наказал бы всех посмевших открыто и прямо не согласиться, чтобы в следующий раз, те кто не согласны, лучше подготовили свои мнения и не стали дезинформировать народ (я бы точно так сделал! заморочечки…) Миша так не делал. Он просто довольно улыбнулся и расслабился на диване. Удивительно.

читать дальше

Оригинал взят у в отец русской демократии

Из книги Юрия Щеглова «Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя»

Ипполит Матвеевич Воробьянинов был уездным предводителем дворянства (предводителем команчей, как выражается Бендер). Он изображается в романе не просто как богатый в царское время человек. Воробьянинов был выдающимся по богатству человеком.

Его доходы описаны авторами четко и обстоятельно: от отца он унаследовал стабильный доход в 20.000 рублей в год. Знакомясь со своей будущей любовницей Еленой Баур на благотворительном балу, Воробьянинов отдает за бокал шампанского 100 рублей. При расставании с той же Еленой Баур он начинает выплачивать ей содержание в 3.600 рублей в год, причем эта финансовая нагрузка воспринимается им безболезненно.

Воробьянинов не укладывается в получаемую им ренту и начинает проживать недвижимость и производственные активы; в 1911 году он вынужден жениться на некрасивой (180, 90–60–90 — для того времени это просто уродина, долговязый скелетик, как говорится в романе) девушке с большим приданым. Если мы предположим, что к этому моменту Воробьянинов прожил за 18 лет (с момента получения им наследства от отца) хотя бы треть своего изначального состояния — а состояние землевладельца традиционно определялось как 16 его годовых доходов — то он реально расходовал 26–27.000 рублей в год.

Это были огромные деньги. Обследование доходов населения, произведенное в 1910 году Министерством финансов в рамках подготовки к введению подоходного налога, показало, что в стране было всего 12.100 домохозяйств с доходом свыше 20.000 рублей в год. Таким образом, Воробьянинов входил приблизительно в одну двухтысячную часть (а точнее, 1/2300) наиболее богатых людей России.

читать дальше

Из книги Юрия Щеглова «Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя»

Ипполит Матвеевич Воробьянинов был уездным предводителем дворянства (предводителем команчей, как выражается Бендер). Он изображается в романе не просто как богатый в царское время человек. Воробьянинов был выдающимся по богатству человеком.

Его доходы описаны авторами четко и обстоятельно: от отца он унаследовал стабильный доход в 20.000 рублей в год. Знакомясь со своей будущей любовницей Еленой Баур на благотворительном балу, Воробьянинов отдает за бокал шампанского 100 рублей. При расставании с той же Еленой Баур он начинает выплачивать ей содержание в 3.600 рублей в год, причем эта финансовая нагрузка воспринимается им безболезненно.

Воробьянинов не укладывается в получаемую им ренту и начинает проживать недвижимость и производственные активы; в 1911 году он вынужден жениться на некрасивой (180, 90–60–90 — для того времени это просто уродина, долговязый скелетик, как говорится в романе) девушке с большим приданым. Если мы предположим, что к этому моменту Воробьянинов прожил за 18 лет (с момента получения им наследства от отца) хотя бы треть своего изначального состояния — а состояние землевладельца традиционно определялось как 16 его годовых доходов — то он реально расходовал 26–27.000 рублей в год.

Это были огромные деньги. Обследование доходов населения, произведенное в 1910 году Министерством финансов в рамках подготовки к введению подоходного налога, показало, что в стране было всего 12.100 домохозяйств с доходом свыше 20.000 рублей в год. Таким образом, Воробьянинов входил приблизительно в одну двухтысячную часть (а точнее, 1/2300) наиболее богатых людей России.

читать дальше

72 высших разумных существ

астрального мира.

1 Вегуя. 25 Нитая. 49 Нитаель. 2 Елиель. 26 Аария. 50 Мегабия. 3 Сираель. 27 Ератель. 51 Поель. 4 Елемия. 28 Сеофия. 52 Немамия. 5 Магазия. 29 Реифиель. 53 Зейаель. 6 Езаель. 30 Лекабель. 54 Гарель. 7 Ашая. 31 Васария. 55 Мисраель. 8 Кашетель. 32 Зениа. 56 Униабель. 9 Газиель. 33 Леобия. 57 Заахель. 10 Аладиа. 34 Кавакия. 58 Анавель. 11 Лавия. 35 Манадель. 59 Мехиель. 12 Нагая. 36 Ариель. 60 Дамабия. 13 Зезаель. 37 Гаамия. 61 Менашель. 14 Мобаель. 38 Вегаель. 62 Есаель. 15 Гариель. 39 Зеазель. 63 Сабуя. 16 Акамия. 40 Зегалия. 64 Вошель. 17 Ломия. 41 Арриель. 65 Забамия. 18 Калиель. 42 Асалия. 66 Гаяель. 19 Левия. 43 Мишель. 67 Мумиа. 20 Рагалия. 44 Везуель. 68 Изаель. 21 Нольшаель. 45 Даниель. 69 Сабуа. 22 Зеириель. 46 Кагазия. 70 Габрель. 23 Мелагель. 47 Иммамия. 71 Мишаель. 24 Гамия. 48 Нанаель. 72 Вералия.

Пиобб П. Древняя высшая магия www.litmir.me/bd/?b=124089

астрального мира.

1 Вегуя. 25 Нитая. 49 Нитаель. 2 Елиель. 26 Аария. 50 Мегабия. 3 Сираель. 27 Ератель. 51 Поель. 4 Елемия. 28 Сеофия. 52 Немамия. 5 Магазия. 29 Реифиель. 53 Зейаель. 6 Езаель. 30 Лекабель. 54 Гарель. 7 Ашая. 31 Васария. 55 Мисраель. 8 Кашетель. 32 Зениа. 56 Униабель. 9 Газиель. 33 Леобия. 57 Заахель. 10 Аладиа. 34 Кавакия. 58 Анавель. 11 Лавия. 35 Манадель. 59 Мехиель. 12 Нагая. 36 Ариель. 60 Дамабия. 13 Зезаель. 37 Гаамия. 61 Менашель. 14 Мобаель. 38 Вегаель. 62 Есаель. 15 Гариель. 39 Зеазель. 63 Сабуя. 16 Акамия. 40 Зегалия. 64 Вошель. 17 Ломия. 41 Арриель. 65 Забамия. 18 Калиель. 42 Асалия. 66 Гаяель. 19 Левия. 43 Мишель. 67 Мумиа. 20 Рагалия. 44 Везуель. 68 Изаель. 21 Нольшаель. 45 Даниель. 69 Сабуа. 22 Зеириель. 46 Кагазия. 70 Габрель. 23 Мелагель. 47 Иммамия. 71 Мишаель. 24 Гамия. 48 Нанаель. 72 Вералия.

Пиобб П. Древняя высшая магия www.litmir.me/bd/?b=124089

Оригинал взят у в Дороти Сейерс, Джилл Пэтон Уолш и судьба поросёнка Геринга.

Дороти Сейерс завершила земной свой путь в 1957 году; два её последних прижизненных романа о Питере Уимси – «Вечер выпускников» и «Испорченный медовый месяц» - устроены так, что детективный сюжет приляпан где-то сбоку, являет вид пятой ноги у собаки: «читатель ждёт уж рифмы «розы»» - читатель дожидается; а романы эти написаны о жизни Херриет Вейн – альтер эго самой Сейерс и о Питере Уимси, не случившемся мужчине мечты Дороти Сейерс. Ещё они о разумном феминизме; «Вечер выпускников» – превосходно выписанное признание в любви к Оксфорду; «Испорченный медовый месяц» – смешное и трогательное изображение английской деревенской жизни и английских деревенских людей.

Дороти Сейерс оставила незаконченным роман о Питере и Херриет «Thrones, Dominations» («Престолы, господства» в русском переводе этой книги); ещё она оставила т.наз «Бумаги Уимси» - цикл статей в «Спектейторе»; «being war-time letters and documents of the Wimsey family Published weekly in eleven parts in The Spectator between November 17, 1939 and January 26, 1940. Частные письма и документы семьи Уимси военного времени, опубликованы в 11-ти выпусках «Спектейтора» между 17 ноября 1939 года и 26 января 1940. О чём – о нахлынувшей войне; мысли и наблюдения членов семьи Уимси и их друзей. 2 письма вдовствующей герцогини; 3 письма Поля Делагарди, дядюшки Питера; 2 письма Херриет; письмо мисс Климпсон (см. напр. «Unnatural Death» ; отрывок из дневника и письмо Питера Уимси; письмо мисс Летиции Мартин, декана женского колледжа Шрусбери, Оксфорд; письмо полковника Мерчбенкса (см. «The Unpleasantness at the Bellona Club»

; отрывок из дневника и письмо Питера Уимси; письмо мисс Летиции Мартин, декана женского колледжа Шрусбери, Оксфорд; письмо полковника Мерчбенкса (см. «The Unpleasantness at the Bellona Club» ; бумаги нехорошей герцогини Хелен – она, натурально, устроилась в Министерстве Пропаганды, и ваяет слоганы типа «Лучше хлеб с водою сейчас, при Чемберлене, чем пирог с бедою завтра, при Гитлере. Экономьте продовольствие!»; письмо мистера Инглби (см. «Murder Must Advertise»

; бумаги нехорошей герцогини Хелен – она, натурально, устроилась в Министерстве Пропаганды, и ваяет слоганы типа «Лучше хлеб с водою сейчас, при Чемберлене, чем пирог с бедою завтра, при Гитлере. Экономьте продовольствие!»; письмо мистера Инглби (см. «Murder Must Advertise» ; отрывок из проповеди преп. Теодора Венейбла (см. «The Nine Tailors»

; отрывок из проповеди преп. Теодора Венейбла (см. «The Nine Tailors» ; письмо мисс Твиттертон (см. «Busman's Honeymoon»

; письмо мисс Твиттертон (см. «Busman's Honeymoon» .

.

Я не стал и впредь не стану добавлять слова о «вымышленных персонажах» и т.п. упоминания о небытии бумаг, людей, обстоятельств, ибо и люди эти, и бумаги и всякие истории с этими людьми вполне и прочно созданы стараниями Сейерс, и воспринимаются, а значит, и существуют – причём существуют для меня куда прочнее и весомее, нежели очень многие двуногие ошибки господа Бога что вещно роятся окрест в сей земной юдоли.

Хорошие письма. Люди всякого звания, твои знакомые, говорят о навалившемся ужасе. Питер с Бантером, естественно, геройствуют где-то в тылу врага; Херриет с детьми на своём хуторе Толбойз – уехали от бомбёжек; Сент-Джордж, беспутный наследник титула, в ВВС, летает на Спитфайре, база его части около Толбойз – как же иначе? Вдовствующая герцогиня в поместье, в Денвере, записалась в добровольческую пожарную дружину, сидит ночами на колокольне (ей за 70):

«Поверишь ли, Корнелия: я записалась в добровольческую пожарную дружину, и стою в свой черёд на колокольне в жестяной каске? Далековато от деревни, людям тяжело добираться сюда ночами, а от нас совсем близко. Несомненно, мысль об этом явилось мне как причуда герцога восемнадцатого столетия, кто присматривает за поселянами с приличествующей дистанции, а церковь так сподручна по сырым воскресным дням, а потом я решила, что пришёл и мой черёд. Френклин носится вниз и вверх по лестнице на колокольню с одеялами и термосами для меня и квохчет, как полоумная, глупая она женщина. Но я сказала ей, что во мне норманнская кровь».

Но я забежал вперёд. Потому что это уже не Дороти Сейерс, а Джилл Пэтон Уолш.

читать дальше

Дороти Сейерс оставила незаконченным роман о Питере и Херриет «Thrones, Dominations» («Престолы, господства» в русском переводе этой книги); ещё она оставила т.наз «Бумаги Уимси» - цикл статей в «Спектейторе»; «being war-time letters and documents of the Wimsey family Published weekly in eleven parts in The Spectator between November 17, 1939 and January 26, 1940. Частные письма и документы семьи Уимси военного времени, опубликованы в 11-ти выпусках «Спектейтора» между 17 ноября 1939 года и 26 января 1940. О чём – о нахлынувшей войне; мысли и наблюдения членов семьи Уимси и их друзей. 2 письма вдовствующей герцогини; 3 письма Поля Делагарди, дядюшки Питера; 2 письма Херриет; письмо мисс Климпсон (см. напр. «Unnatural Death»

; отрывок из дневника и письмо Питера Уимси; письмо мисс Летиции Мартин, декана женского колледжа Шрусбери, Оксфорд; письмо полковника Мерчбенкса (см. «The Unpleasantness at the Bellona Club»

; отрывок из дневника и письмо Питера Уимси; письмо мисс Летиции Мартин, декана женского колледжа Шрусбери, Оксфорд; письмо полковника Мерчбенкса (см. «The Unpleasantness at the Bellona Club» ; бумаги нехорошей герцогини Хелен – она, натурально, устроилась в Министерстве Пропаганды, и ваяет слоганы типа «Лучше хлеб с водою сейчас, при Чемберлене, чем пирог с бедою завтра, при Гитлере. Экономьте продовольствие!»; письмо мистера Инглби (см. «Murder Must Advertise»

; бумаги нехорошей герцогини Хелен – она, натурально, устроилась в Министерстве Пропаганды, и ваяет слоганы типа «Лучше хлеб с водою сейчас, при Чемберлене, чем пирог с бедою завтра, при Гитлере. Экономьте продовольствие!»; письмо мистера Инглби (см. «Murder Must Advertise» ; отрывок из проповеди преп. Теодора Венейбла (см. «The Nine Tailors»

; отрывок из проповеди преп. Теодора Венейбла (см. «The Nine Tailors» ; письмо мисс Твиттертон (см. «Busman's Honeymoon»

; письмо мисс Твиттертон (см. «Busman's Honeymoon» .

.Я не стал и впредь не стану добавлять слова о «вымышленных персонажах» и т.п. упоминания о небытии бумаг, людей, обстоятельств, ибо и люди эти, и бумаги и всякие истории с этими людьми вполне и прочно созданы стараниями Сейерс, и воспринимаются, а значит, и существуют – причём существуют для меня куда прочнее и весомее, нежели очень многие двуногие ошибки господа Бога что вещно роятся окрест в сей земной юдоли.

Хорошие письма. Люди всякого звания, твои знакомые, говорят о навалившемся ужасе. Питер с Бантером, естественно, геройствуют где-то в тылу врага; Херриет с детьми на своём хуторе Толбойз – уехали от бомбёжек; Сент-Джордж, беспутный наследник титула, в ВВС, летает на Спитфайре, база его части около Толбойз – как же иначе? Вдовствующая герцогиня в поместье, в Денвере, записалась в добровольческую пожарную дружину, сидит ночами на колокольне (ей за 70):

«Поверишь ли, Корнелия: я записалась в добровольческую пожарную дружину, и стою в свой черёд на колокольне в жестяной каске? Далековато от деревни, людям тяжело добираться сюда ночами, а от нас совсем близко. Несомненно, мысль об этом явилось мне как причуда герцога восемнадцатого столетия, кто присматривает за поселянами с приличествующей дистанции, а церковь так сподручна по сырым воскресным дням, а потом я решила, что пришёл и мой черёд. Френклин носится вниз и вверх по лестнице на колокольню с одеялами и термосами для меня и квохчет, как полоумная, глупая она женщина. Но я сказала ей, что во мне норманнская кровь».

Но я забежал вперёд. Потому что это уже не Дороти Сейерс, а Джилл Пэтон Уолш.

читать дальше

Оригинал взят у в Как создавали космический туалет

В один прекрасный день у тебя в доме начинается капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Рабочие снимают старые стояки подачи воды и канализации, и на несколько дней ты становишься чуть-чуть космонавтом - обтирание влажными салфетками вместо душа, ёмкости питьевой, технической и отработанной технической воды, ассенизационная ёмкость с хлоркой от запаха и прочие неудобства.

К счастью, более чем полувековая история космических полётов хранит достаточно историй для отвлечения и поднятия настроения. В самом деле, любой ремонт меркнет перед неудобствами, выпавшими на долю, например, Фрэнка Бормана и Джима Лоувелла на "Джемини-VII".

Сегодня в день космонавтики в рассказ об истории создания очень важной на орбите вещи - космического туалета.

читать дальше

К счастью, более чем полувековая история космических полётов хранит достаточно историй для отвлечения и поднятия настроения. В самом деле, любой ремонт меркнет перед неудобствами, выпавшими на долю, например, Фрэнка Бормана и Джима Лоувелла на "Джемини-VII".

Сегодня в день космонавтики в рассказ об истории создания очень важной на орбите вещи - космического туалета.

читать дальше

Пару лет назад несколько моих коллег наконец-то завершили постоянно откладывавшийся проект по постройке очень большой вакуумной камеры для испытания плазменных трастеров и других продвинутых движителей для космических аппаратов. Камера - не самая большая в индустрии, но, скажем так, в десятке крупнейших по стране. Во всяком случае, достаточно большая, чтобы свободно ходить внутри, это важно.

Важно, потому что для начала эксплуатации проекта, требовалось его утверждение в местном Гестапо Безопасности. Ну, вы знаете этих типов из "охраны труда и безопасности жизнедеятельности" - у них всегда есть список, нет, целый гроссбух списков с условиями и требованиями. Один из списков касался "Закрытых Объёмов". Камера достаточно велика, чтобы свободно ходить внутри? Есть! Она герметична? Есть! Может быть наполнена удушающим газом? Ну, учитывая что в официальном справочнике по опасным свойствам материалов "вакуум" проходит как "вызывающий удушье" - очевидно, есть. А значит, это Замкнутый Объём, и должны быть удовлетворены все требования, предъявляемые к Замкнутым Объёмам.

Проблема номер раз: как обеспечивается то, что никто не может случайно войти внутрь камеры, когда она наполнена смертельным удушающим газом - "вакуумом"? Нет, сила в пятьдесят *тонн*, удерживающая дверь, не является приемлемым ответом.

Проблема номер два: когда камера заново заполняется воздухом при атмосферном давлении, куда уходит вакуум? Если камера открывается случайно (см. выше, и обратите внимание на дословную цитату Гестаповца Безопасности: "ладно, допустим вы Супермен и открыли дверь"), куда уходит вакуум?

Проблема номер три: как обеспечивается то, что при заполнении камеры воздухом, в камере оказывается достаточный процент кислорода? Нет, полагаться на законы статистической газодинамики, дающие оценку вероятности заполнения камеры воздухом с недостаточным для дыхания процентом кислорода, порядка единицы на 10^10^17 (не опечатка) - очень, очень большая ошибка.

Проблема номер четыре - и клянусь, я ничего не придумываю - опять точная цитата Гестаповца Безопасности: "как вы можете быть уверены, что после заполнения камеры воздухом нигде не осталось "карманов" с вакуумом, в которые кто-нибудь может засунуть голову?"

И, в дополнение к проблеме номер два - при выпуске вакуума могут образовываться смертельные сгустки вакуума, плавающие в воздухе лаборатории! Аааааааа!!! Спасайся кто может!!!

Понадобилось всего три недели, чтобы найти кого-то, обладающего одновременно здравым смыслом и достаточной властью, чтобы победить Гестаповцев Безопасности в этом вопросе. Но ГБ-шники до сих пор воспринимают как оскорбление, когда кто-нибудь упоминает ЭТО в их присутствии.

из этой подборки jaerraeth.livejournal.com/565966.html

в той подборке, кстати, и про мышей есть)

Важно, потому что для начала эксплуатации проекта, требовалось его утверждение в местном Гестапо Безопасности. Ну, вы знаете этих типов из "охраны труда и безопасности жизнедеятельности" - у них всегда есть список, нет, целый гроссбух списков с условиями и требованиями. Один из списков касался "Закрытых Объёмов". Камера достаточно велика, чтобы свободно ходить внутри? Есть! Она герметична? Есть! Может быть наполнена удушающим газом? Ну, учитывая что в официальном справочнике по опасным свойствам материалов "вакуум" проходит как "вызывающий удушье" - очевидно, есть. А значит, это Замкнутый Объём, и должны быть удовлетворены все требования, предъявляемые к Замкнутым Объёмам.

Проблема номер раз: как обеспечивается то, что никто не может случайно войти внутрь камеры, когда она наполнена смертельным удушающим газом - "вакуумом"? Нет, сила в пятьдесят *тонн*, удерживающая дверь, не является приемлемым ответом.

Проблема номер два: когда камера заново заполняется воздухом при атмосферном давлении, куда уходит вакуум? Если камера открывается случайно (см. выше, и обратите внимание на дословную цитату Гестаповца Безопасности: "ладно, допустим вы Супермен и открыли дверь"), куда уходит вакуум?

Проблема номер три: как обеспечивается то, что при заполнении камеры воздухом, в камере оказывается достаточный процент кислорода? Нет, полагаться на законы статистической газодинамики, дающие оценку вероятности заполнения камеры воздухом с недостаточным для дыхания процентом кислорода, порядка единицы на 10^10^17 (не опечатка) - очень, очень большая ошибка.

Проблема номер четыре - и клянусь, я ничего не придумываю - опять точная цитата Гестаповца Безопасности: "как вы можете быть уверены, что после заполнения камеры воздухом нигде не осталось "карманов" с вакуумом, в которые кто-нибудь может засунуть голову?"

И, в дополнение к проблеме номер два - при выпуске вакуума могут образовываться смертельные сгустки вакуума, плавающие в воздухе лаборатории! Аааааааа!!! Спасайся кто может!!!

Понадобилось всего три недели, чтобы найти кого-то, обладающего одновременно здравым смыслом и достаточной властью, чтобы победить Гестаповцев Безопасности в этом вопросе. Но ГБ-шники до сих пор воспринимают как оскорбление, когда кто-нибудь упоминает ЭТО в их присутствии.

из этой подборки jaerraeth.livejournal.com/565966.html

в той подборке, кстати, и про мышей есть)

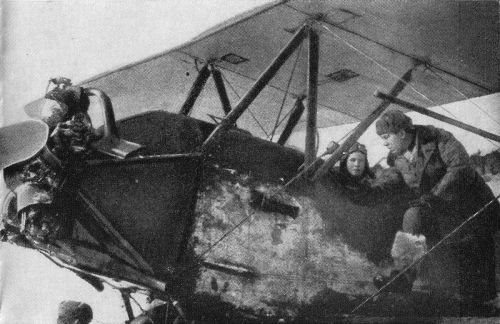

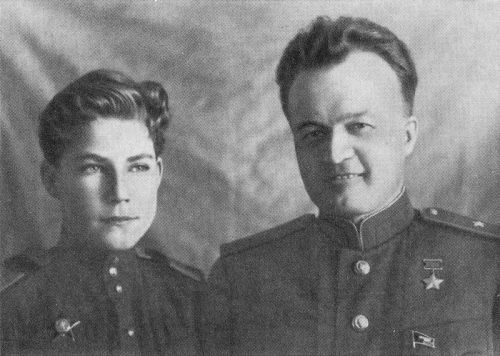

Оригинал взят у в Самый юный лётчик Великой Отечественной

Оригинал взят у в Самый юный лётчик Великой Отечественной 2 ноября 1928 года в семье советского офицера, летчика и будущего Героя Советского Союза Николая Петровича Каманина родился сын Аркадий. У этого мальчика были все предпосылки и основания прожить жизнь неординарную, интересную. И так, собственно говоря, и произошло, хотя судьба отпустила ему для этого совсем немного лет.

2 ноября 1928 года в семье советского офицера, летчика и будущего Героя Советского Союза Николая Петровича Каманина родился сын Аркадий. У этого мальчика были все предпосылки и основания прожить жизнь неординарную, интересную. И так, собственно говоря, и произошло, хотя судьба отпустила ему для этого совсем немного лет.

Детство

Аркадий Каманин родился на Дальнем Востоке, где в то время служил его отец. Сменив несколько мест жительства, что было связано с переменой мест службы отца, перед началом войны он с родителями оказался в Москве. Здесь семья Каманиных достаточно скоро получила роскошную по тем временам квартиру в именитом Доме на набережной.

Уже в достаточно юном возрасте Аркадий проявляет немалый интерес к отцовской службе и ко всему, что с ней связано, – к самолетам, к летному делу. Все каникулы он пропадает на военном аэродроме, где постигает нюансы и тонкости профессии механика. А в 1941 году перед войной он даже успел поработать по этой профессии на московском авиационном заводе.

Впрочем, круг интересов мальчика не ограничивается военным делом и самолетами. Он занимается спортом, много читает, играет на музыкальных инструментах (аккордеоне и баяне). Литература увлекала его страстно, музыке он тоже отдавался всей душой. Ну, а о спорте и говорить нечего.

Война

В 1941 году служба Н. П. Каманина продолжилась в Узбекистане, в Ташкенте. Там Аркадий жил с семьей примерно 2 года до 1943 года. В феврале 43-го его отца назначили командиром одного из штурмовых авиакорпусов, и весной того же года мальчик вместе с матерью переезжает к отцу – к месту дислокации его воинского подразделения, – где снова начинает работать авиамехаником.

И тут возникает естественный вопрос: как несовершеннолетнего ребенка – на тот момент Аркадию Каманину было всего 14 лет – в военное время могли не отправить в тыл, а оставить в расположении воинской части? Ответ на него прост: мальчик упрямо заявил «Не поеду!» и действительно отказался уезжать. Отец был рассержен, изумлен, однако вскоре уступил, скрепя сердце, потому что высокий уровень квалификации Аркадия как механика оказался как нельзя более кстати для испытывающего нужду в опытных профессионалах военного подразделения. Впрочем, во время войны надобность в квалифицированных технических работниках была насущной постоянно.

Итак, 14-летнего мальчика зачислили добровольцем в ряды Красной Армии на должность механика спецоборудования (в 423-й авиаэскадрильи связи Калининского фронта).

читать дальше

2 ноября 1928 года в семье советского офицера, летчика и будущего Героя Советского Союза Николая Петровича Каманина родился сын Аркадий. У этого мальчика были все предпосылки и основания прожить жизнь неординарную, интересную. И так, собственно говоря, и произошло, хотя судьба отпустила ему для этого совсем немного лет.

2 ноября 1928 года в семье советского офицера, летчика и будущего Героя Советского Союза Николая Петровича Каманина родился сын Аркадий. У этого мальчика были все предпосылки и основания прожить жизнь неординарную, интересную. И так, собственно говоря, и произошло, хотя судьба отпустила ему для этого совсем немного лет.Детство

Аркадий Каманин родился на Дальнем Востоке, где в то время служил его отец. Сменив несколько мест жительства, что было связано с переменой мест службы отца, перед началом войны он с родителями оказался в Москве. Здесь семья Каманиных достаточно скоро получила роскошную по тем временам квартиру в именитом Доме на набережной.

Уже в достаточно юном возрасте Аркадий проявляет немалый интерес к отцовской службе и ко всему, что с ней связано, – к самолетам, к летному делу. Все каникулы он пропадает на военном аэродроме, где постигает нюансы и тонкости профессии механика. А в 1941 году перед войной он даже успел поработать по этой профессии на московском авиационном заводе.

Впрочем, круг интересов мальчика не ограничивается военным делом и самолетами. Он занимается спортом, много читает, играет на музыкальных инструментах (аккордеоне и баяне). Литература увлекала его страстно, музыке он тоже отдавался всей душой. Ну, а о спорте и говорить нечего.

Война

В 1941 году служба Н. П. Каманина продолжилась в Узбекистане, в Ташкенте. Там Аркадий жил с семьей примерно 2 года до 1943 года. В феврале 43-го его отца назначили командиром одного из штурмовых авиакорпусов, и весной того же года мальчик вместе с матерью переезжает к отцу – к месту дислокации его воинского подразделения, – где снова начинает работать авиамехаником.

И тут возникает естественный вопрос: как несовершеннолетнего ребенка – на тот момент Аркадию Каманину было всего 14 лет – в военное время могли не отправить в тыл, а оставить в расположении воинской части? Ответ на него прост: мальчик упрямо заявил «Не поеду!» и действительно отказался уезжать. Отец был рассержен, изумлен, однако вскоре уступил, скрепя сердце, потому что высокий уровень квалификации Аркадия как механика оказался как нельзя более кстати для испытывающего нужду в опытных профессионалах военного подразделения. Впрочем, во время войны надобность в квалифицированных технических работниках была насущной постоянно.

Итак, 14-летнего мальчика зачислили добровольцем в ряды Красной Армии на должность механика спецоборудования (в 423-й авиаэскадрильи связи Калининского фронта).

читать дальше

30.06.2020 в 22:13

Пишет _FOTINA:ХОРОШАЯ НОВОСТЬURL записи

Открылся обновленный сайт журнала «Русская речь» с полным архивом публикаций за 1967‒2020 гг.

«Русская речь» – научно-популярный журнал Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина и Российской академии наук. Издается с января 1967 года, выходит 6 раз в год.

Журнал рассказывает о русском языке (о его истории и современном состоянии), русской культуре и литературе и адресован самому широкому кругу читателей: филологам, историкам, учителям, журналистам и всем любителям и знатокам русского языка. Главный редактор журнала – Алексей Дмитриевич Шмелёв, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Орфографической комиссии РАН.

На сайте уже выложены в открытый доступ № 6 за 2019 год и № 1, № 2 за 2020 год.

Итак, идет третья серия испанского сериала про попаданчество... Люди за столом оживленно говорят об Изабелле I, которая... королева Англии. По косвенным словам "Великая Армада" и "Мария Тюдор" можно догадаться, что речь про ЕЛИЗАВЕТУ I - на самом деле королеву Англии... qebedo.livejournal.com/2242564.html

вторник, 30 июня 2020

Женщина и семейная экономика

Часть 2

Принеся свое приданое в новый дом, женщина включалась в семейную экономику. Средневековая литература и фольклор решительно отделяют мужскую сферу труда от женской – по месту и типу работы. Хорошо известна фраза Джона Болла: «Когда Адам копал, а Ева пряла, где были господа?» (When Adam delved and Eve span, Where then were all the gentlemen). Очевидно, Болл не находил ничего странного в разделении работы по полу – он вел речь только о том, что «в начале» не было никаких классовых различий. Эти сферы имеют свои символы, которые становятся распространенными характеристиками мужского и женского труда в литературе и живописи. У женщины – прялка, у мужчины – лопата или цеп.

Коронерские отчеты о несчастных случаях и манориальные записи также подтверждают разделение крестьянского труда, в зависимости от пола[1]. Женские повседневные обязанности в целом были менее опасны, чем мужские (22 процента от общего числа погибших, сообразно коронерским отчетам). Несчастные случаи, происходившие с женщинами, свидетельствуют, что много времени они проводили дома или во дворе (29.5 процентов). Когда женщина выходила из дома, то, как правило, в связи с домашними обязанностями: 14 процентов погибших женщин утонули в колодце или общественном пруду (6 процентов у мужчин). При этом с мужчинами гораздо чаще, чем с женщинами, происходили несчастные случаи в поле, в лесу, на мельнице, на стройке и т.д.

читать дальше

Часть 2

Принеся свое приданое в новый дом, женщина включалась в семейную экономику. Средневековая литература и фольклор решительно отделяют мужскую сферу труда от женской – по месту и типу работы. Хорошо известна фраза Джона Болла: «Когда Адам копал, а Ева пряла, где были господа?» (When Adam delved and Eve span, Where then were all the gentlemen). Очевидно, Болл не находил ничего странного в разделении работы по полу – он вел речь только о том, что «в начале» не было никаких классовых различий. Эти сферы имеют свои символы, которые становятся распространенными характеристиками мужского и женского труда в литературе и живописи. У женщины – прялка, у мужчины – лопата или цеп.

Коронерские отчеты о несчастных случаях и манориальные записи также подтверждают разделение крестьянского труда, в зависимости от пола[1]. Женские повседневные обязанности в целом были менее опасны, чем мужские (22 процента от общего числа погибших, сообразно коронерским отчетам). Несчастные случаи, происходившие с женщинами, свидетельствуют, что много времени они проводили дома или во дворе (29.5 процентов). Когда женщина выходила из дома, то, как правило, в связи с домашними обязанностями: 14 процентов погибших женщин утонули в колодце или общественном пруду (6 процентов у мужчин). При этом с мужчинами гораздо чаще, чем с женщинами, происходили несчастные случаи в поле, в лесу, на мельнице, на стройке и т.д.

читать дальше

начнем с цитаты.

«— Ну, а у меня есть еще один обычай, — подхватил хозяин, — дерзких работников я выбрасываю на улицу: пусть себе первую недельку спят на земле, а вторую — под землей.

— Ежели у вас в погребе, baes, подле бочек с bruinbier'ом, то я не откажусь, — сказал Уленшпигель» (перевод Н. Любимова).

Среди старофламандских слов, используемых Шарлем де Костером в «Легенде об Уленшпигеле…», помимо многочисленных сортов пива есть и слово baes. Так называют хозяев питейных заведений и ремесленников, к которым Уленшпишель нанимается подмастерьем. В примечаниях это слово переводится как «хозяин», и оно и есть предок английского boss.

В современном нидерландском языке оно выглядит как baas и означает «хозяин», «шеф» «мастер», «глава семейства».

В американский английский слово попало в середине XVII века из нидерландского языка Нового Амстердама, еще не успевшего превратиться в Нью-Йорк. Впрочем, в британский английский с 1620-х годов оно проникло независимо как обозначение капитанов голландских судов (и выглядело тогда как baas). Но потом в Великобритании слово утратилось, и вновь проникло туда из Соединенных Штатов уже в современном виде.

Ближайшие родственники нидерландского слова – древненижненемецкое bās «начальник, бригадир», древнефризское bas «мастер, хозяин». Первоначального же это слово значило «дядя», и употреблялось как обращение к старшим родственникам мужского пола. Тогда его можно попытаться возвести к прагерманскому *baswô – как к мужскому варианту слова *baswǭ «сестра отца, тетя». Впрочем, прагерманский статус «тети» тоже не слишком надежен, так как, насколько я понял, оно реконструируется на основе только одного потомка – древневерхненемецкого basa «тетя» (современное немецкое Base «кузина, родственница; тетка»). Но не все авторы этимологических словарей готовы признать родство голландского дяди и немецкой тети.

rousseau.livejournal.com/547411.html

«— Ну, а у меня есть еще один обычай, — подхватил хозяин, — дерзких работников я выбрасываю на улицу: пусть себе первую недельку спят на земле, а вторую — под землей.

— Ежели у вас в погребе, baes, подле бочек с bruinbier'ом, то я не откажусь, — сказал Уленшпигель» (перевод Н. Любимова).

Среди старофламандских слов, используемых Шарлем де Костером в «Легенде об Уленшпигеле…», помимо многочисленных сортов пива есть и слово baes. Так называют хозяев питейных заведений и ремесленников, к которым Уленшпишель нанимается подмастерьем. В примечаниях это слово переводится как «хозяин», и оно и есть предок английского boss.

В современном нидерландском языке оно выглядит как baas и означает «хозяин», «шеф» «мастер», «глава семейства».

В американский английский слово попало в середине XVII века из нидерландского языка Нового Амстердама, еще не успевшего превратиться в Нью-Йорк. Впрочем, в британский английский с 1620-х годов оно проникло независимо как обозначение капитанов голландских судов (и выглядело тогда как baas). Но потом в Великобритании слово утратилось, и вновь проникло туда из Соединенных Штатов уже в современном виде.

Ближайшие родственники нидерландского слова – древненижненемецкое bās «начальник, бригадир», древнефризское bas «мастер, хозяин». Первоначального же это слово значило «дядя», и употреблялось как обращение к старшим родственникам мужского пола. Тогда его можно попытаться возвести к прагерманскому *baswô – как к мужскому варианту слова *baswǭ «сестра отца, тетя». Впрочем, прагерманский статус «тети» тоже не слишком надежен, так как, насколько я понял, оно реконструируется на основе только одного потомка – древневерхненемецкого basa «тетя» (современное немецкое Base «кузина, родственница; тетка»). Но не все авторы этимологических словарей готовы признать родство голландского дяди и немецкой тети.

rousseau.livejournal.com/547411.html

Смягчить мнение - стало равно "be polite" и мы иногда смягчаем свои мнения в непонятную кашу. Не важно, кто прав и как правильно. И даже не узнать, кто с кем согласен, главное, чтобы не было НЕсогласия и чтобы иллюзорная гармония продолжала звенеть.

Смягчить мнение - стало равно "be polite" и мы иногда смягчаем свои мнения в непонятную кашу. Не важно, кто прав и как правильно. И даже не узнать, кто с кем согласен, главное, чтобы не было НЕсогласия и чтобы иллюзорная гармония продолжала звенеть.