Ненавижу это слово, никак оно нормально не переводится. Это вспомогательный раздел книги, в котором англоязычные авторы благодарят всех, кто помогал им работать над книгой, от литагента и до котика, который в нужные моменты садился жопой на клавиатуру. kot-kam.livejournal.com/2907119.html

воскресенье, 06 сентября 2020

Acknowledgements

Ненавижу это слово, никак оно нормально не переводится. Это вспомогательный раздел книги, в котором англоязычные авторы благодарят всех, кто помогал им работать над книгой, от литагента и до котика, который в нужные моменты садился жопой на клавиатуру. kot-kam.livejournal.com/2907119.html

Ненавижу это слово, никак оно нормально не переводится. Это вспомогательный раздел книги, в котором англоязычные авторы благодарят всех, кто помогал им работать над книгой, от литагента и до котика, который в нужные моменты садился жопой на клавиатуру. kot-kam.livejournal.com/2907119.html

суббота, 05 сентября 2020

31.08.2020 в 15:59

Пишет Hessalam:Красноармейцы в японском плену. 1939.URL записи

Начнём статью с воспоминаний японцев опубликованных историком Элвином Куксом:

Нюмура Мацуити, доставивший советских пленных из харбинского лагеря, рассказывал:

«Здесь, маршируя в колонне по двое к месту своего назначения, русские пленные быстро оставили на траве все предметы, полученные от японцев – зубные щетки, полотенца, бумагу и прочее. Потапов приветствовал солдат и поблагодарил их за труды, после чего они хором закричали «Ура Потапову!». В то время как японские военнопленные выглядели подавленными и стыдящимися, русские были счастливыми, гордыми, в приподнятом настроении. Разместившись в грузовиках, они начали петь военную песню. Нюмура был убежден, что советский консул в Харбине заранее установил связь с пленными, вероятно, посредством агентов, и убедил их, что они не будут наказаны, но, напротив – награждены за то, что хорошо сражались. Никто из военнопленных не захотел остаться у японцев. На Нюмуру хорошо организованное представление не произвело впечатления, в сталинистскую эру репатриированным русским солдатам, несомненно, предстояли тяжелые времена».

читать дальше

(c)vk.com/@deebeepublic-krasnoarmeecy-v-yaponskom-...

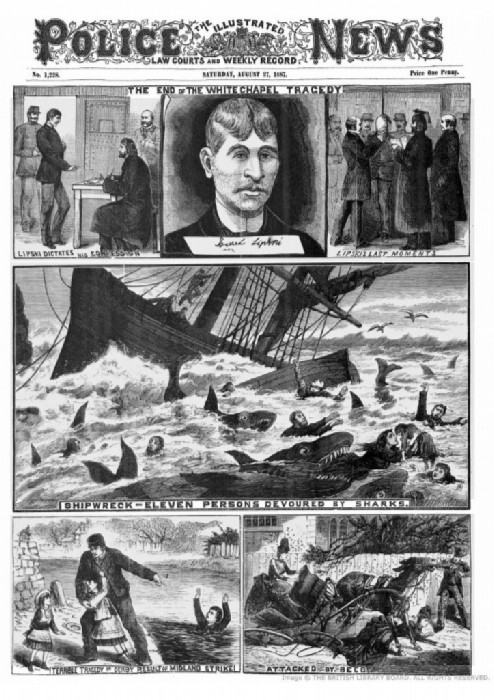

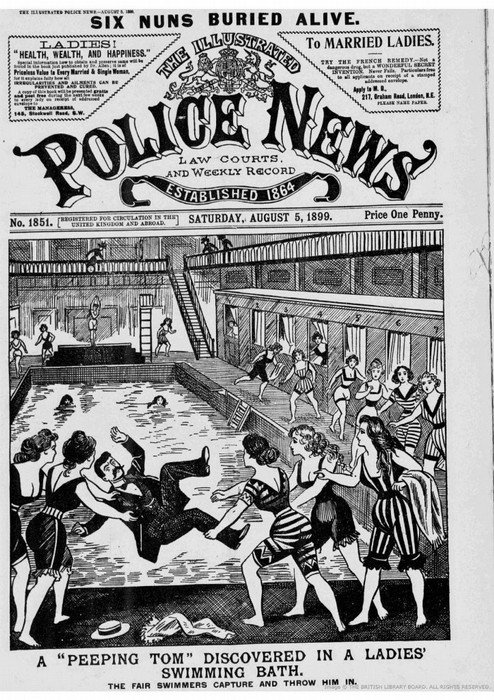

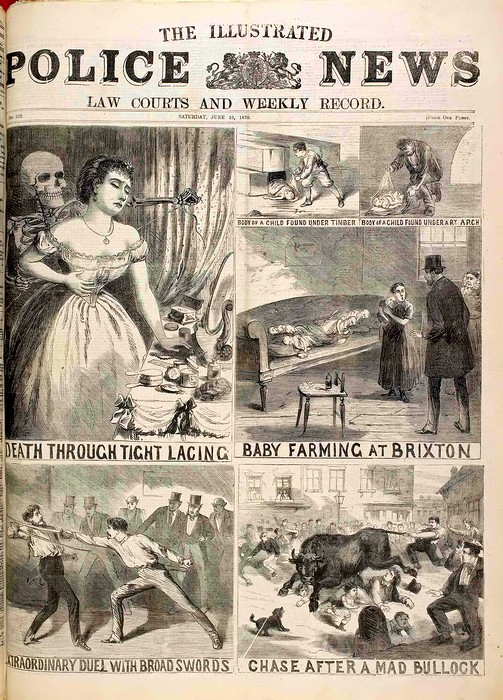

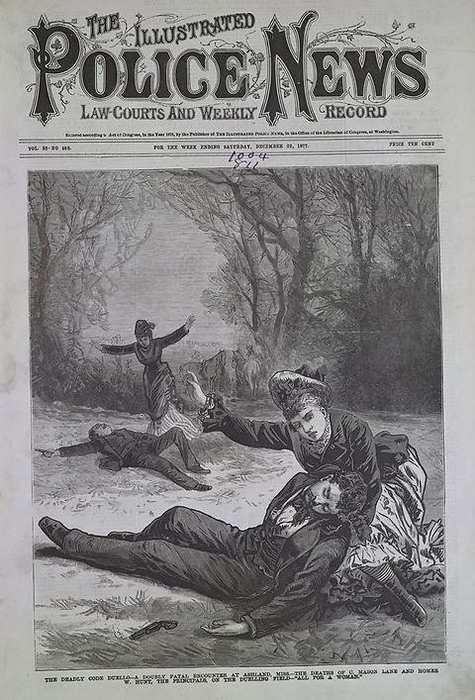

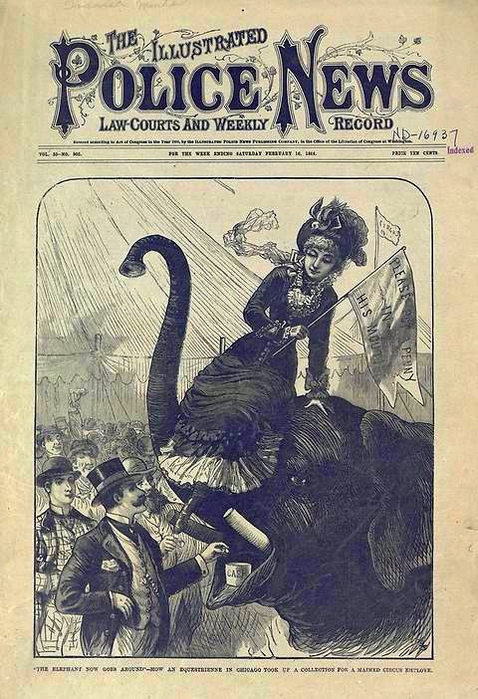

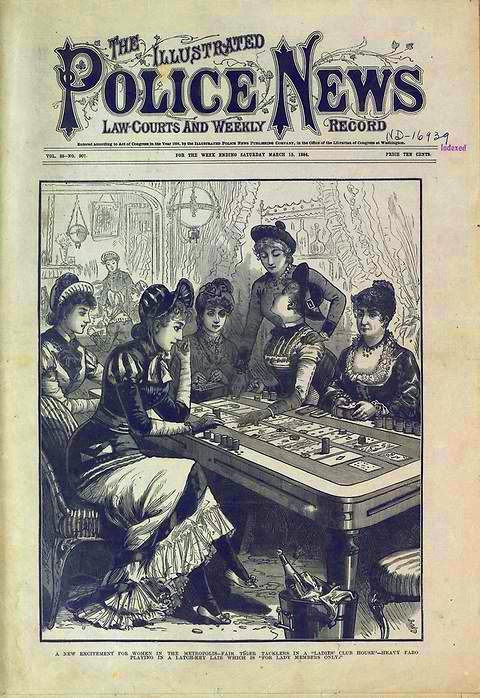

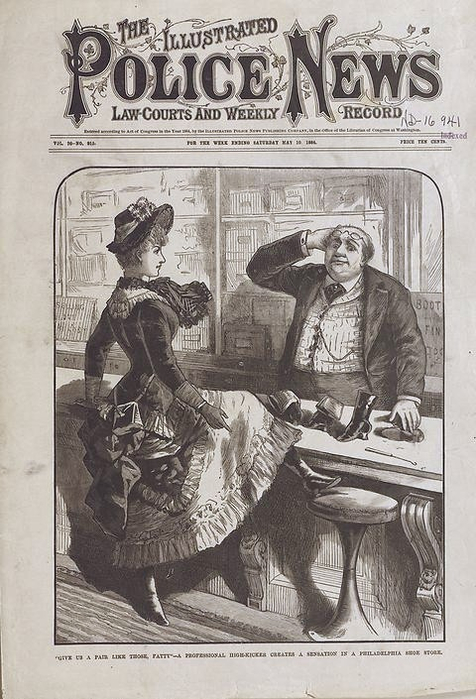

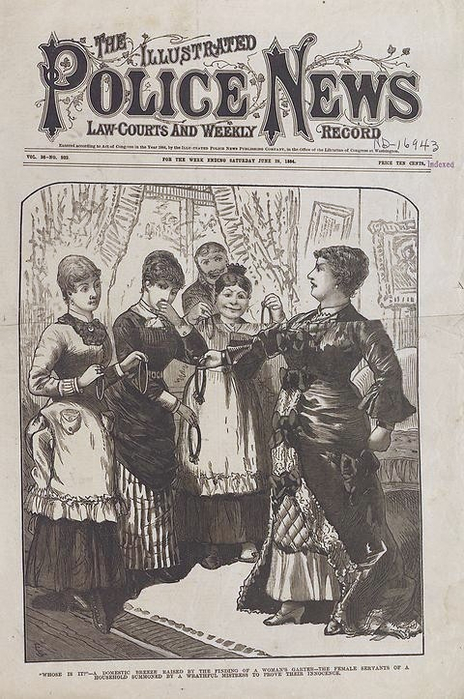

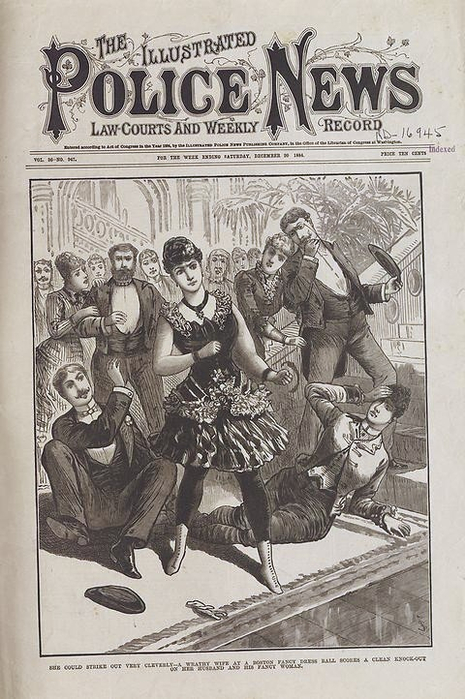

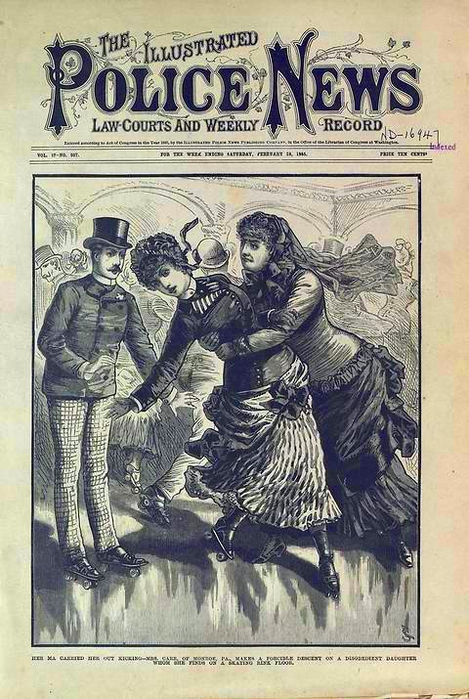

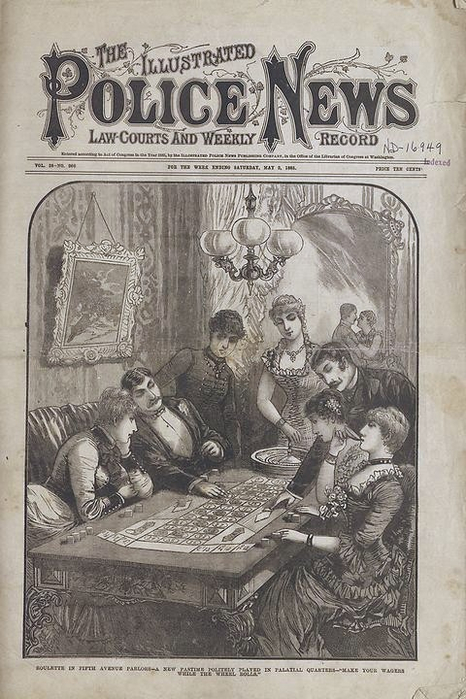

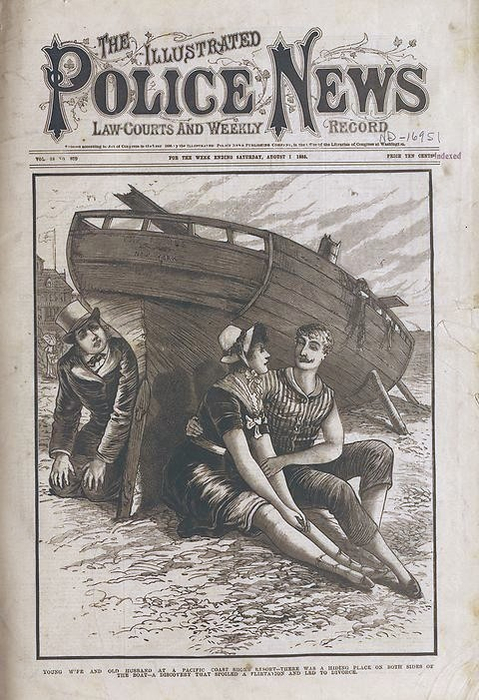

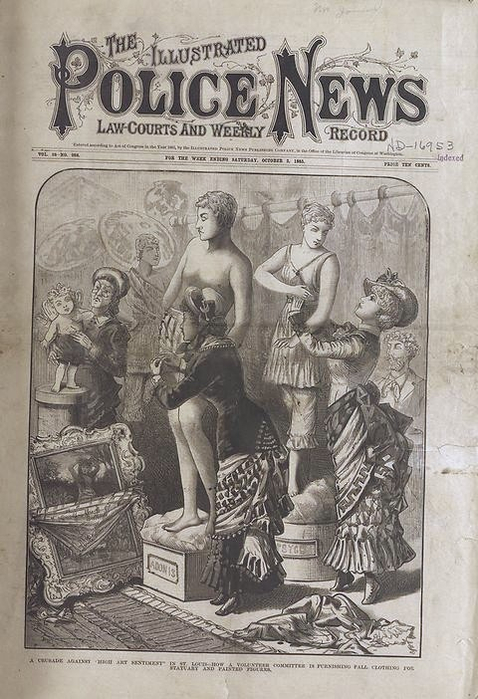

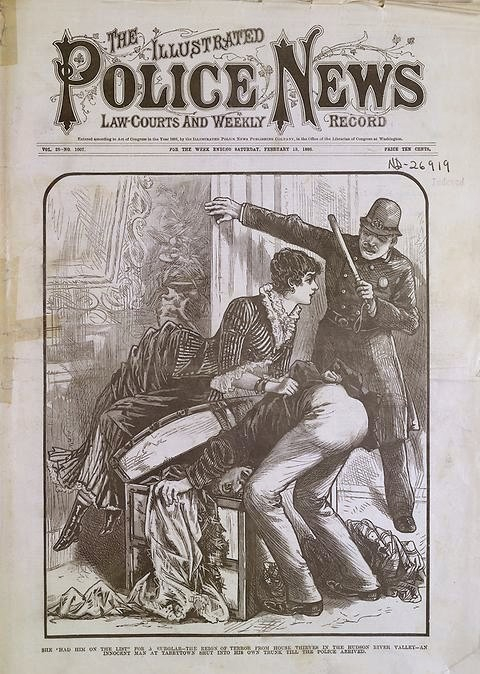

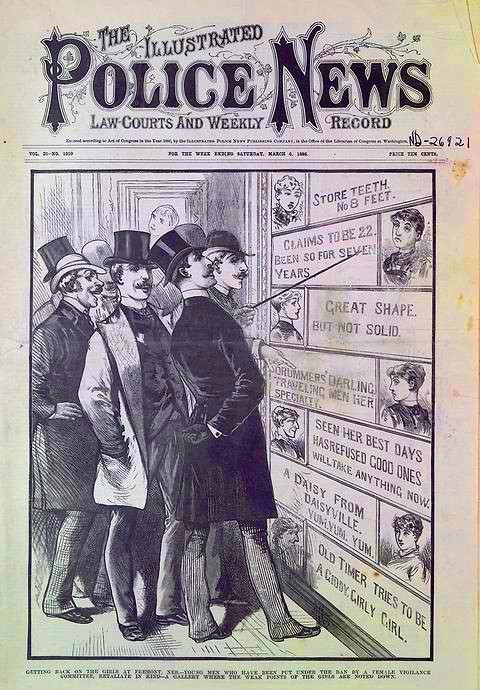

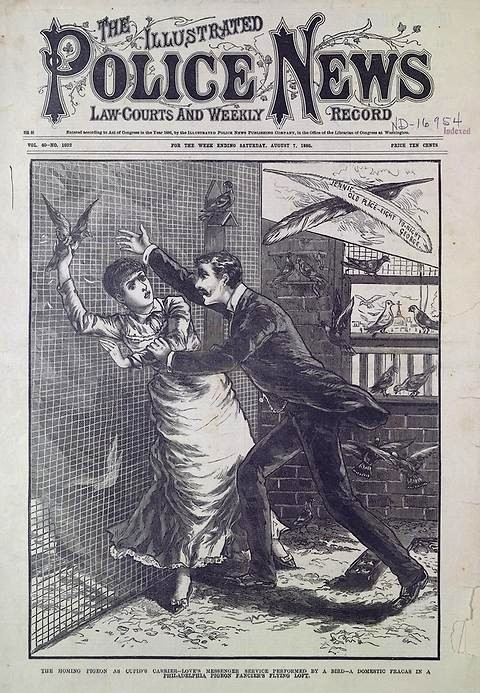

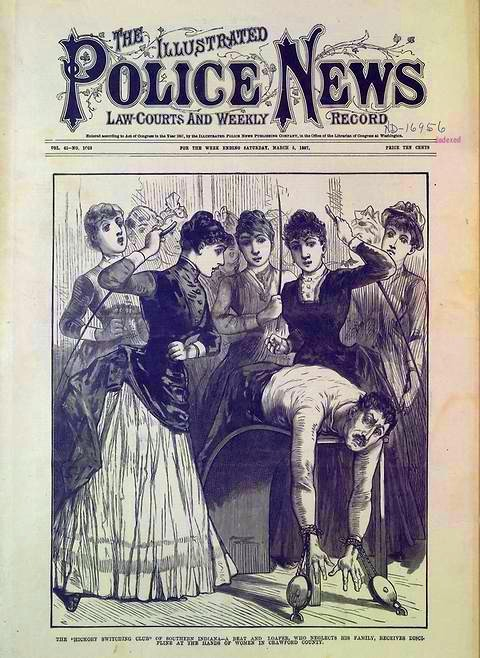

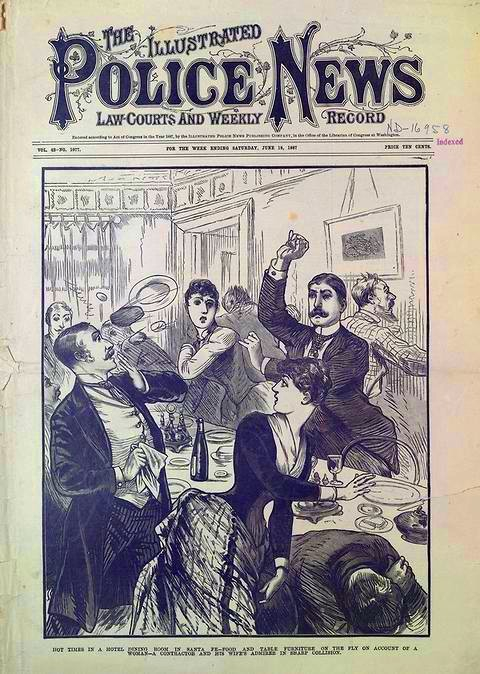

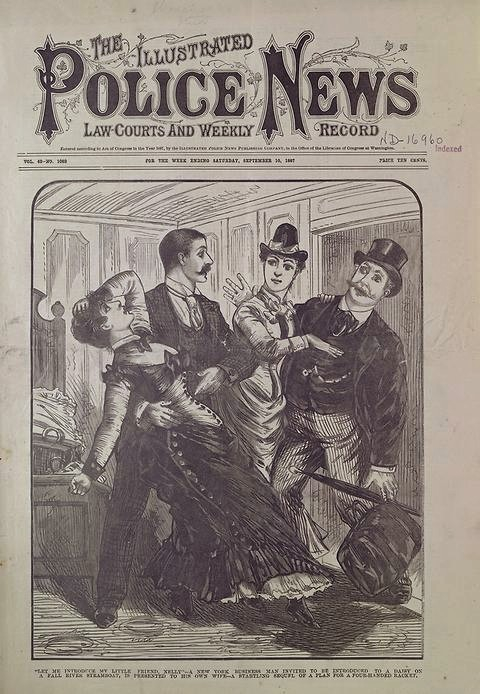

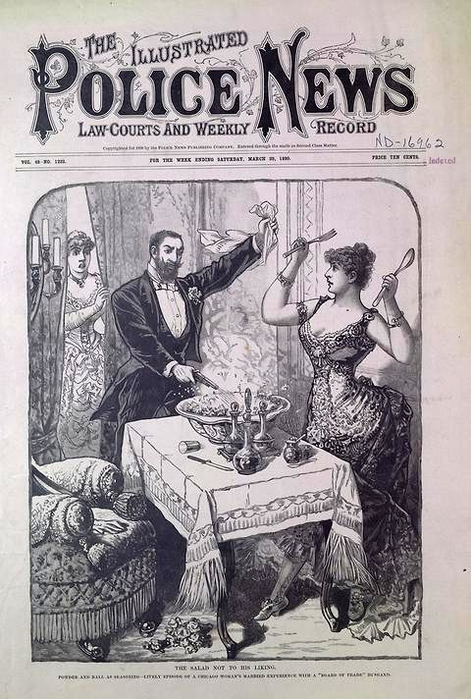

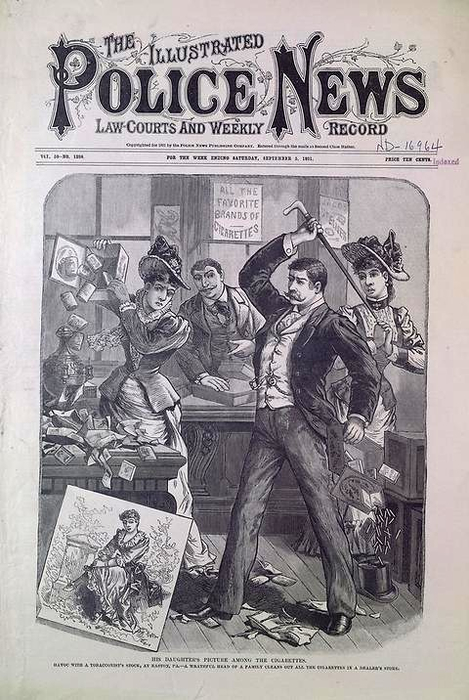

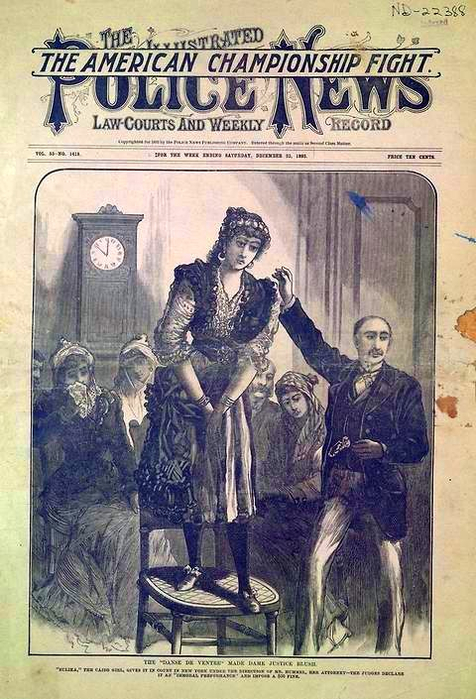

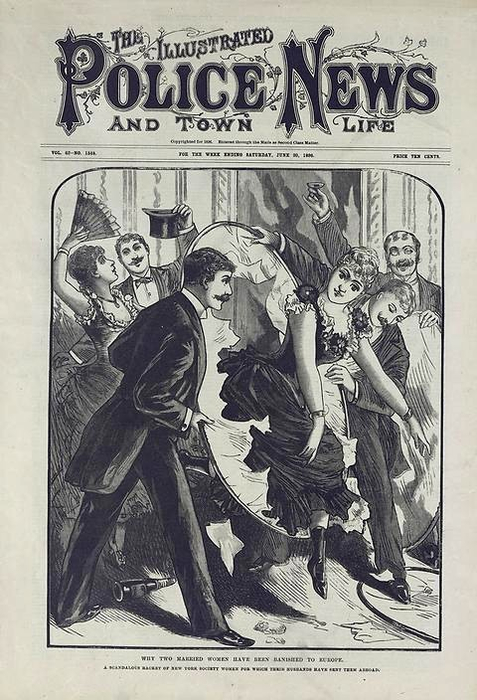

Самая жуткая газета викторианской эпохи

blog.trud.ru/users/rodich2007/post395704755?upd

читать дальше

blog.trud.ru/users/rodich2007/post395704755?upd

Жизнь в Викторианскую эпоху была гораздо опасней, чем сейчас (если верить газетным статьям тех лет). Недавно BBC News Magazine опубликовал статью о несчастьях, которые происходили с людьми, жившими во времена короля Эдуарда…

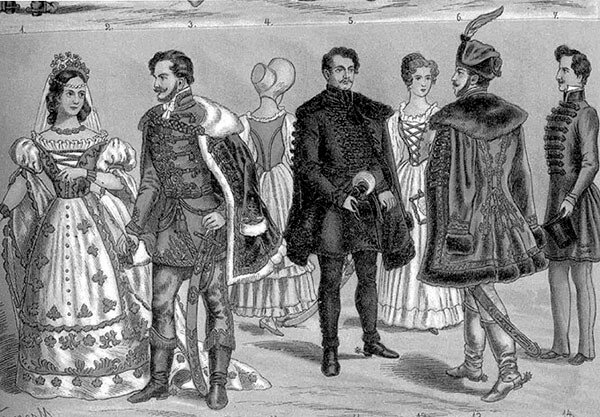

Оригинал взят у в Патриотизм, импрессионизм и вышивка сутажем в XIX веке.

Женская мода часто заимствует свои элементы у мужской одежды. В XIX веке дамский костюм очень сильно попал под влияние военного. Рукава «мамелюк», жакеты «зуавы», блузки – гарибальдийки – этими фасонами женщины демонстрировали свои патриотические настроения. Даже такая безобидная отделка, как вышивка сутажем – и та была заимствована у гусар.

читать дальше

читать дальше

Поправлять речевые ошибки человека, на поясе которого висит две кобуры, крайне неосмотрительно для образованного человека. Для необразованного, кстати, тоже.

Инна Кублицкая. Быть тварью

Еще одно небольшое дополнение к предыдущим заметкам. Третий по счету дирижабль с мускульным "двигателем" построил и испытал в 1878 году американский изобретатель Чарльз Ритчел. Как видно из заставочной картинки с обложки журнала "Харперс Уикли" и патентного чертежа, это был совсем маленький одноместный аппарат.

дальше здесь vikond65.livejournal.com/1114751.html

Aert van der Neer - Night Landscape with a River

пятница, 04 сентября 2020

Оригинал взят у в закон падение цены и качества

Небольшой рассказ из вчерашней лекции по фотографии.

Развитие фотографии – это частный случай развития науки и техники. И прогресс в фотографии подчиняется тем же законам. Один из них я бы сформулировал так: сначала все стоит очень дорого и идет медленное улучшение качества, а потом неизбежно следует резкое падение цены и качества, в результате которого нововведение становится доступно большому количеству людей. Потом снова идет медленное улучшение качества и увеличение цены и снова резкое падение.

Поясню на примере:

Фотография стоила очень дорого. Например, в Берлине в 1844 году пластинка четвертного размера стоила около двух талеров. Это заработок берлинского плотника за две недели (и этих денег едва хватало, чтобы свести концы с концами)

Посмотрите на этот снимок. 1886 год. Мне кажется, что это шедевр. Потрясающая проработка деталей и невероятный тональный диапазон. Это платиновая фотопечать. К концу XIX века она практически вытеснила с рынка другие позитивные процессы печати снимков. У нее было огромное количество достоинств (про качество я уже сказал). Отпечатки не давали бликов. Их не покрывали желатиной, поэтому они со временем не скручивались. Срок их хранения достигает 1000 лет.

Еще раз повторю. 1886 год.

Проблема была только в одном – в цене. Если в момент изобретения платинотипии платина была относительно недорогой, то начиная с 1906 года она стала резко дорожать. В 1907 году платина стоила в 52 раза дороже серебра. Во времена Первой мировой войны 90% рынка платины контролировала Российская империя, и вся доступная платина использовалась в военных целях. И в 1916 году производство такой фотобумаги было прекращено. Все перешли на дешевую и худшую по качеству традиционную желатиносеребряную фотобумагу.

читать дальше

Развитие фотографии – это частный случай развития науки и техники. И прогресс в фотографии подчиняется тем же законам. Один из них я бы сформулировал так: сначала все стоит очень дорого и идет медленное улучшение качества, а потом неизбежно следует резкое падение цены и качества, в результате которого нововведение становится доступно большому количеству людей. Потом снова идет медленное улучшение качества и увеличение цены и снова резкое падение.

Поясню на примере:

Фотография стоила очень дорого. Например, в Берлине в 1844 году пластинка четвертного размера стоила около двух талеров. Это заработок берлинского плотника за две недели (и этих денег едва хватало, чтобы свести концы с концами)

Посмотрите на этот снимок. 1886 год. Мне кажется, что это шедевр. Потрясающая проработка деталей и невероятный тональный диапазон. Это платиновая фотопечать. К концу XIX века она практически вытеснила с рынка другие позитивные процессы печати снимков. У нее было огромное количество достоинств (про качество я уже сказал). Отпечатки не давали бликов. Их не покрывали желатиной, поэтому они со временем не скручивались. Срок их хранения достигает 1000 лет.

Еще раз повторю. 1886 год.

Проблема была только в одном – в цене. Если в момент изобретения платинотипии платина была относительно недорогой, то начиная с 1906 года она стала резко дорожать. В 1907 году платина стоила в 52 раза дороже серебра. Во времена Первой мировой войны 90% рынка платины контролировала Российская империя, и вся доступная платина использовалась в военных целях. И в 1916 году производство такой фотобумаги было прекращено. Все перешли на дешевую и худшую по качеству традиционную желатиносеребряную фотобумагу.

читать дальше

Продолжу рассказ об истории психиатрии. Говоря о докторах, которые в числе первых задумались о том, что всё-таки неплохо было бы проводить хоть какую-то дифференциальную диагностику между людьми, которые и в самом деле погрязли в тёмном колдовстве или пустили себе на постой демона, и душевнобольными пациентами, нельзя не упомянуть Парацельса.

Правда, Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, подобно большинству его современников, не допускал и тени сомнения в наличии тёмного колдовства, демонов и всего такого вредного для рода человеческого, но предлагал всё же быть внимательнее при дознании: мол, не всяк, обвинённый в колдовстве, одинаково вреден:

«Дьявол вселяется только в здорового и разумного человека, а в душевнобольном ему делать нечего». Интересный тезис: мол, невозможно сбить с панталыку того, который и так уже того. Развивая эту глубокую мысль, он продолжает: «Есть люди, утверждающие, что они умеют заклинать чертей; но надо думать, что они имели дело с возбуждённо-помешанными, которые успокаивались сами собой». И подводит к главной мысли: «Практически гораздо важней лечить душевнобольных, нежели изгонять бесов, ибо помешанные — это больные люди, и, кроме того — наши братья, а потому следует относиться к ним сочувственно и мягко. Ведь может случиться, что нас самих или наших близких постигнет такая же злая судьба».

читать дальше

Правда, Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, подобно большинству его современников, не допускал и тени сомнения в наличии тёмного колдовства, демонов и всего такого вредного для рода человеческого, но предлагал всё же быть внимательнее при дознании: мол, не всяк, обвинённый в колдовстве, одинаково вреден:

«Дьявол вселяется только в здорового и разумного человека, а в душевнобольном ему делать нечего». Интересный тезис: мол, невозможно сбить с панталыку того, который и так уже того. Развивая эту глубокую мысль, он продолжает: «Есть люди, утверждающие, что они умеют заклинать чертей; но надо думать, что они имели дело с возбуждённо-помешанными, которые успокаивались сами собой». И подводит к главной мысли: «Практически гораздо важней лечить душевнобольных, нежели изгонять бесов, ибо помешанные — это больные люди, и, кроме того — наши братья, а потому следует относиться к ним сочувственно и мягко. Ведь может случиться, что нас самих или наших близких постигнет такая же злая судьба».

читать дальше

...Например, генетики выяснили, что большинство людей европейского происхождения имеют тесные генетические и лингвистические связи с народами Ближнего Востока и севера Индии, а коренные американцы произошли минимум из двух миграций, не связанных друг с другом. Последнее открытие особенно любопытно — оно напоминает о совершенно, на первый взгляд, фантастической гипотезе Московской лингвистической школы о глубинном родстве языков индейцев на-дене с китайским, кавказскими и енисейскими языками. postmodernism.livejournal.com/2257942.html

Оригинал взят у в Грибоедов, роковые тайны рождения

Грибоедов, роковые тайны рождения

Это один из самых замечательных вопросов отечественной биографической хронологии - группы противоречащих друг другу свидетельств давно кристаллизовались, выводимые из них гипотезы - тоже. Есть, конечно, анекдотические изложения вроде Гришунинских, не могущие и изобразить дело внятно, но грибоедоведение не ими характеризуется.

читать дальше

Это один из самых замечательных вопросов отечественной биографической хронологии - группы противоречащих друг другу свидетельств давно кристаллизовались, выводимые из них гипотезы - тоже. Есть, конечно, анекдотические изложения вроде Гришунинских, не могущие и изобразить дело внятно, но грибоедоведение не ими характеризуется.

читать дальше

Оригинал взят у в Искусственный интеллект: искусственней некуда

Google Translation более правильно было бы называть Google Replacements, потому что именно таков принцип его действия.

Обычный переводчик-человек действует так: он мысленно ставит себя на место говорящего в той же или аналогичной ситуации и, обращаясь к аналогу слушающего, выдаёт аналог нужной реплики. Компьютер же обращается к своему глоссарию (да-да, глоссарию, не, ни разу не словарю), находит ячейку, парную к данной, выгребает то, что в этой ячейке находится, и швыряет пред светлые очи запрашивающего, и делает это очень быстро – гораздо быстрее, чем если бы человек, слюнявя палец, листал разговорник. Если текста много, он делает механические сшивки между содержимым разных ячеек. Но от скорости осуществления этой дури она не перестаёт быть маразмом.

Когда переводчику, допустим, мексиканского сериала нужно перевести на русский реплику уголовного авторитета, обращающегося к своей «шестёрке», он представляет себе русского уголовного авторитета и его «шестёрку» (по книгам, по кино, по чьим-нибудь рассказам, по личным воспоминаниям, если вдруг они у него есть) в аналогичной (максимально близкой) ситуации и выдаёт нужную реплику. Но мы, люди, делаем это очень быстро, да, дорогой компьютер, очень-очень быстро, настолько быстро, что не всегда сами успеваем заметить и зафиксировать этот этап работы воображения. И да, дорогая машина, тебе для этого понадобится очень много... памяти.

Принципы машинного перевода не должны быть машинными, точно так же, как принципы обучения тупых учеников не должны быть тупыми.

читать дальше

Обычный переводчик-человек действует так: он мысленно ставит себя на место говорящего в той же или аналогичной ситуации и, обращаясь к аналогу слушающего, выдаёт аналог нужной реплики. Компьютер же обращается к своему глоссарию (да-да, глоссарию, не, ни разу не словарю), находит ячейку, парную к данной, выгребает то, что в этой ячейке находится, и швыряет пред светлые очи запрашивающего, и делает это очень быстро – гораздо быстрее, чем если бы человек, слюнявя палец, листал разговорник. Если текста много, он делает механические сшивки между содержимым разных ячеек. Но от скорости осуществления этой дури она не перестаёт быть маразмом.

Когда переводчику, допустим, мексиканского сериала нужно перевести на русский реплику уголовного авторитета, обращающегося к своей «шестёрке», он представляет себе русского уголовного авторитета и его «шестёрку» (по книгам, по кино, по чьим-нибудь рассказам, по личным воспоминаниям, если вдруг они у него есть) в аналогичной (максимально близкой) ситуации и выдаёт нужную реплику. Но мы, люди, делаем это очень быстро, да, дорогой компьютер, очень-очень быстро, настолько быстро, что не всегда сами успеваем заметить и зафиксировать этот этап работы воображения. И да, дорогая машина, тебе для этого понадобится очень много... памяти.

Принципы машинного перевода не должны быть машинными, точно так же, как принципы обучения тупых учеников не должны быть тупыми.

читать дальше

Оригинал взят у в внезапно о джен эйр

Ну, до меня только сегодня дошло, когда читала Фрейзера про рейдерские кланы с обеих сторон границы. Девочка-то непростая эта Джен. И то, что для нас - просто совпадение, наверняка было значимым для Шарлотты Бронте, которая наделила свою героиню таким характером: жестким, волевым, несгибаемым - в основе своей, хотя эти качества прикрыты женской мягкостью и ранимостью, а также умением претерпеть трудности, но и бороться за свою жизнь, даже презирая приличия (а что уж ужасней для викторианской дамы?), во всем, и в страсти своей, идти до конца.

Такая девочка, что была бы она мальчиком - только в седло и джеддарт в руку.

Потому что кровь - не водица.

Потому что Риды (фамилия ее матери) - один из чумовых рейдерских кланов английского Приграничья. Что касается Эйров, так вообще все прекрасно. Барон Уильям Эйр с сыновьями Генри и Ральфом были из тех, кто сжег Эдинбург во времена "Грубого сватовства" и затем опустошал Бервикшир, Хаддингтон, Мисселборо... правая рука Эдуарда Сеймура, графа Хартфорда.

Вот такая простая английская девочка. С шотландским классическим именем Дженет. Без родословной. Сиротка.

Такая девочка, что была бы она мальчиком - только в седло и джеддарт в руку.

Потому что кровь - не водица.

Потому что Риды (фамилия ее матери) - один из чумовых рейдерских кланов английского Приграничья. Что касается Эйров, так вообще все прекрасно. Барон Уильям Эйр с сыновьями Генри и Ральфом были из тех, кто сжег Эдинбург во времена "Грубого сватовства" и затем опустошал Бервикшир, Хаддингтон, Мисселборо... правая рука Эдуарда Сеймура, графа Хартфорда.

Вот такая простая английская девочка. С шотландским классическим именем Дженет. Без родословной. Сиротка.

Оригинал взят у в Ruth Mazo Karras - Sexuality in Medieval Europe: Doing Unto Others

У меня мышиный писк восторга, переходящий в ультразвук. Но вы меня простите, если я признаюсь, что вообще не читала книг по истории сексуальности, поэтому я кайфую от того, как подробно по полочкам все разложено. Возможно, для кого-то это и очевидные вещи, но для меня – счастие ума. Вообще, это книга не про средневековую сексуальность. Иначе придется признать, что мы на 90% процентов до сей поры состоим из того самого средневековья.

Каррас пишет, скажем, о том, что все старинные слова в европейских языках, означающие сексуальные отношения, все глаголы имеют строго выраженную мужскую принадлежность. Это сейчас to fuck применимо в обе стороны, глаголы средневековья четко обозначают, что иметь секс можно только мужчине (активно) . Мужчина – всегда субъект в процедуре, женщина (или любой другой партнер) – объект. Отношения определены как «проникающий» и та(тот), «в кого проникают». Эти позиции не равны, более того, даже при условии, что эти партнеры участвуют в одной и той же процедуре, их сексуальный опыт и понимание этого опыта (в том числе, ими самими) категорически различны.

Каррас пишет о том, что невозможно выделить «гомосексуализм» в средневековой культуре. Были различные вариации сексуального опыта, но никто не думал о них, как о гомосексуальности, или бисексуальности, или иной характеристике натуры. Они не являлись характеристиками личности, они являлись способами постельной игры. Они просто были – и все. В общем, бананы в Средневековье были значительно чаще просто бананами. Но Каррас пишет также и о том, что и «гетеросексуальность», как характеристику общества, выделить невозможно – ровно по той же причине, потому что гетеро- не может быть выделена, когда отсутствует гомо-, и потому что у современников отсутствовала понятийная база для подобного разделения. Большая часть мужчин общества занималась сексом большей частью с женщинами, и наоборот. Но это не значит, что они воспринимали себя, как гетеросексуальных. Вообще, секс делился не по принципу пола или брачности/внебрачности, потому что секс и в браке рассматривался как необходимое, но зло. Секс делился на похоть (неважно, что с женой) и целомудрие. Второе всегда предпочтительней. Секс также делился на репродуктивный и нерепродуктивный. Всегда предпочтительно первое.

И современниками пол человека не определялся по его интересам или, условно говоря, профессии. То есть, у средневековых людей не было ни малейшего сомнения при опознании мужчины в монахе и женщины – в монашке. Это были категории лиц, условно не размножающиеся – но и только, а не некоторый, как предполагают исследователи уже более новых эпох, «третий пол». При переходе в клерикальное состоянии гениталий они не утрачивали. И это знали не только клирики, но и миряне. К вопросу, кстати, о любой даме, соглашающейся на исповедь епископу Брихину… а насколько проявит себя мужественность епископа – это уже его личное дело, к сутане не имеющее никакого отношения.

Каррас пишет, скажем, о том, что все старинные слова в европейских языках, означающие сексуальные отношения, все глаголы имеют строго выраженную мужскую принадлежность. Это сейчас to fuck применимо в обе стороны, глаголы средневековья четко обозначают, что иметь секс можно только мужчине (активно) . Мужчина – всегда субъект в процедуре, женщина (или любой другой партнер) – объект. Отношения определены как «проникающий» и та(тот), «в кого проникают». Эти позиции не равны, более того, даже при условии, что эти партнеры участвуют в одной и той же процедуре, их сексуальный опыт и понимание этого опыта (в том числе, ими самими) категорически различны.

Каррас пишет о том, что невозможно выделить «гомосексуализм» в средневековой культуре. Были различные вариации сексуального опыта, но никто не думал о них, как о гомосексуальности, или бисексуальности, или иной характеристике натуры. Они не являлись характеристиками личности, они являлись способами постельной игры. Они просто были – и все. В общем, бананы в Средневековье были значительно чаще просто бананами. Но Каррас пишет также и о том, что и «гетеросексуальность», как характеристику общества, выделить невозможно – ровно по той же причине, потому что гетеро- не может быть выделена, когда отсутствует гомо-, и потому что у современников отсутствовала понятийная база для подобного разделения. Большая часть мужчин общества занималась сексом большей частью с женщинами, и наоборот. Но это не значит, что они воспринимали себя, как гетеросексуальных. Вообще, секс делился не по принципу пола или брачности/внебрачности, потому что секс и в браке рассматривался как необходимое, но зло. Секс делился на похоть (неважно, что с женой) и целомудрие. Второе всегда предпочтительней. Секс также делился на репродуктивный и нерепродуктивный. Всегда предпочтительно первое.

И современниками пол человека не определялся по его интересам или, условно говоря, профессии. То есть, у средневековых людей не было ни малейшего сомнения при опознании мужчины в монахе и женщины – в монашке. Это были категории лиц, условно не размножающиеся – но и только, а не некоторый, как предполагают исследователи уже более новых эпох, «третий пол». При переходе в клерикальное состоянии гениталий они не утрачивали. И это знали не только клирики, но и миряне. К вопросу, кстати, о любой даме, соглашающейся на исповедь епископу Брихину… а насколько проявит себя мужественность епископа – это уже его личное дело, к сутане не имеющее никакого отношения.

23.07.2016 в 20:06

Пишет Sindani:Ооочень хорошоURL записи

На свадьбы Гиллиланды дарят невестам топор. На топоре гравировка. Недавно держал топор в руках, примеряясь. Спросил у сестры про надпись на обухе. Мол, знаю, что свадьбы у нас в семье всегда экстраординарные, часто экстремальные, достаточно посмотреть на собравшихся, чтобы понять необходимость топора в тонких руках счастливой невесты. Но надпись-то зачем, что значит?

А история бытовая. Я даже расстроился. В 1712 году основоположник нашего сука родового древа вез на венчание невесту свою. Тогда все по простому было.

Раз папаша невесты не очень рад получить в зятья какого-нибудь основоположника под смехотворным предлогом, что, мол, основоположник заочно приговорен выездной сессией королевского суда к повешению, то основоположник невесту крал.

Крали Гиллиланды так: подъезжали на позаимствованной у милых и незнакомых людей двуколке. Невеста сноровисто выносила из своего девичьего рая имущество, деньги и продукты. Уминала узлы, складывала ящик к ящику, утягивала веревки. Гиллилланд-жених в это время мужественно смотрел прямо перед собой, скашивая изредка глаза на счастливо запыхавшуюся будущую мать двадцати с лишним детей. Все ли прихватила? Не хромает ли, кстати? Сможет ли при случае бежать по каменистому склону, отбиваясь от собак ленд-лорда?

И вот нагоняет в 1712 году будущих молодых супругов погоня из родителей невесты, родственников невесты, соседей невесты, солдат гарнизона и прочих, скажу прямо, идиотов. Как с идиотами бывает, собралась огромная толпа решительных идиотов. И намерения самые омерзительные. Размахивают чуть ли не приговором. Не считая палашей.

Основоположник семнадцати лет отроду ломающимся голосом успокаивает невесту. Говорит ей: "Бог милостив... У меня есть ружье. До обрыва полторы мили. Постарайся не плакать, если упадём". А невеста ему отвечает: " Дай-ка мне топор!" "Да что же ты с ним делать будешь?", - спрашивает жених. И невеста ответила ему надписью на нашем подарочном топоре.

ЧТО СМОГУ

(с)www.facebook.com/john.shemyakin/posts/134441127...

23.07.2016 в 20:08

Пишет Sindani:*взвылаURL записи

Первым делом Гиллиланды, отправившиеся с Бекером основывать новую колонию на Цейлоне, купили себе слона. Что очень много говорит о хозяйственной сметке Гиллиландов. При выборе слона Гиллиланды торговались. Дули слону в хобот, орали туда.

Пока остальные колонисты на высоте 6 000 футов над уровнем моря корячились над пнями, расчищая поля, Гиллиланды скакали на своем слоне, пытливо и радостно глядя по сторонам.

Гиллиланды очень любят природу, если природа ишачит на Гиллиландов. А если природа не ишачит на Гиллиландов, то Гиллиланды любят природу просто так.

Слон бегал очень резво и радовался возможности не таскать брёвна и волочь за собой по четыре плуга, а привольно рысить по просторам, размахивая ушами, с размахивающими руками Гиллиландами на спине.

Колонисты пробовали выращивать картофель. Гиллиланды со своим слоном сидели у костра и играли на губной гармошке.

Колонисты завозили удобрения, задыхаясь от гуано, на чахлые высокогорные поля. Гиллиланды со слоном плескались в родниках. У колонистов из-за недостатка в почве извести и магнезии погиб урожай пшеницы. Гиллиланды в это время обучали слона составлять слова из кубиков, смазывая их патокой. Колонисты сняли урожай картофеля ( по 6 тонн с гектара), Гиллиланды со слоном шарили по окрестностям и пялились недоверчиво на звезды. Колонисты обдирали в сараях сучья коричного дерева. Гиллиланды распознали вкусовые качества орхидей. Колонисты жгли кустарники для избавления от заразных сколопендр, а Гиллиланды начали гнать спирт из дикого черного меда, сбивая ульи с деревьев посредством пристрастившегося к патоке и полюбившего Гиллиландов слона.

Все смотрели на Гиллиландов с непонимающим ужасом. Построили церковь, почту, пивную. Выписали из Англии священника для обуздания страстей. Гиллиланды открыли для себя чарующий мир цейлонских обезьян и хихикали в кокосовых рощах. Рядом стоял спивающийся и счастливый слон.

Колонисты выбрали мирового судью. Построили каземат. Склады. Завезли сахарный тростник. Гнали буйволов по рисовым чекам. Гиллиланды со своим внезапно посуровевшим слоном после двух лет столь напряженного освоения целины, отправились в поход, чтобы наконец-то нормально отдохнуть. И 14 июля 1854 года нашли в Нувара Элия золото.

(с)www.facebook.com/john.shemyakin/posts/134439088...

Оригинал взят у в Белый цвет чистоты и… отравы

Отравление свинцом среди исторических фигур трудно доказать, отчасти потому, что не все известно об их жизни. Мы не можем с уверенностью отнести бред, депрессию, и подагру у многих мастеров эпохи Возрождения к отравлению краской или просто к физиологии. Тем не менее, человечество уже давно практикует признание вины по косвенным доказательствам, так давайте попробуем это сделать и мы.

Уверяю, что все получится.

читать дальше

Насколько сильно надо отравиться свинцом, чтобы стать легендарным художником?

Для таких мастеров, как Микеланджело и Гойя, искусство реально было болью.

Покажите мне картину, которую написали без белой краски. Но издревле в состав белой краски входил свинец.

Для таких мастеров, как Микеланджело и Гойя, искусство реально было болью.

Покажите мне картину, которую написали без белой краски. Но издревле в состав белой краски входил свинец.

Отравление свинцом среди исторических фигур трудно доказать, отчасти потому, что не все известно об их жизни. Мы не можем с уверенностью отнести бред, депрессию, и подагру у многих мастеров эпохи Возрождения к отравлению краской или просто к физиологии. Тем не менее, человечество уже давно практикует признание вины по косвенным доказательствам, так давайте попробуем это сделать и мы.

Уверяю, что все получится.

читать дальше