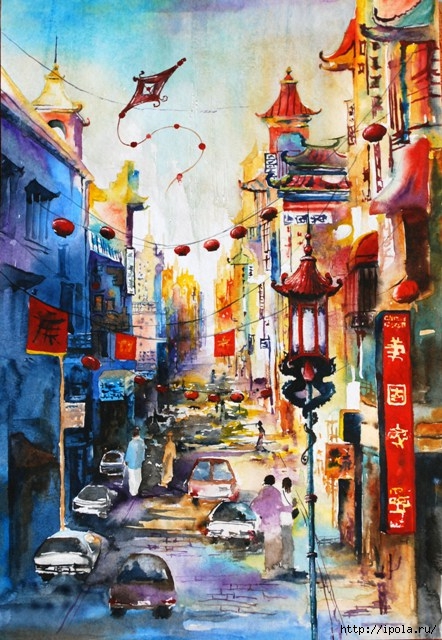

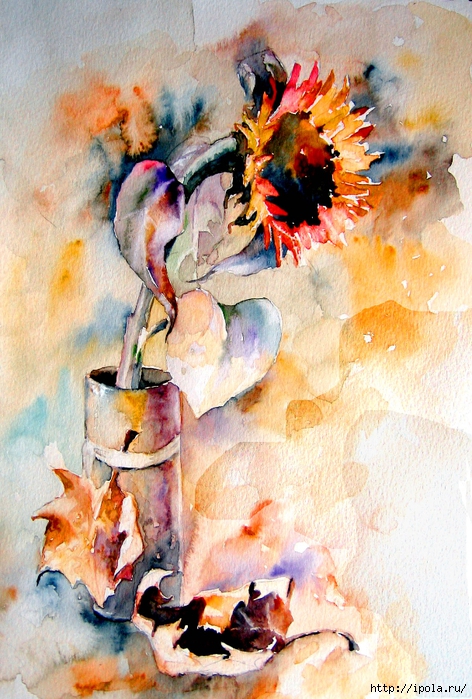

Акварель

Eastgate Street, Chester, from east of the Cross looking towards the Eastgate. The Grosvenor Hotel on the right. 1924

все изображения кликабельны

✂…

www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post31924...

Художник Alberto Guillen при помощи акварели создает такие удивительные цветы. Можете представить себе труд художника. Он берет чистый лист бумаги, кисти и краску. И постепенно на абсолютно чистом листе появляется шедевр...

читать дальше

а потом после некоторой дискуссии оказывается, что поправлять надо тексты авторов уровня Мяхар. Блин, если там исправлять нечего от слова совсем? То исть, если исправлять, то это надо написать новую книгу, и это, право, легче. Но конечно, стать в позу и вещать, что кому-то надо исправить текст, куда интереснее. Особенно интересно критиковать плохие и очень плохие тексты, ведь сколько нажористой перловки там можно найти. И сразу становится ясно, что критик - великий знаток и кладезь знаний. И, конечно, радетель о судьбах литературы и о формировании круга чтения простого народа.

Ладно, забанили меня так забанили. Будет в будущем урок как рассуждать о писательском.

Его по праву называют отцом современной хирургии. В средние века хирургия, как впрочем, и вся медицина, находилась в основном в руках монахов. Созванный в 1215 году четвертый Латеранский собор запретил духовенству заниматься хирургией, на том основании, что, дескать, христианской церкви противно пролитие крови. Поэтому хирургия была выделена из медицины и перешла в руки цирюльников. Даже спустя триста лет после этого собора, когда в Англии существовала уже корпорация врачей, и на занятия медицинской практикой необходимо было иметь разрешение королевской коллегии, цех хирургов получил «привилегию» объединения с цехом брадобреев.

Произошло это по ходатайству придворного хирурга Томаса Викера, жившего на рубеже XV и XVI веков. И несмотря на то, что Томас Викер состоял много лет главным хирургом крупной лондонской больницы и был автором первого английского учебника«Анатомия человеческого тела», он всю жизнь был членом цеха цирюльников и хирургов. К счастью, лишение хирургов ученых степеней не прекратило развития этой отрасли медицины.

В то время когда Викер работал в Англии, во Франции жил Амбруаз Паре, считающийся по справедливости отцом современной хирургии. Паре родился в 1516 году (по некоторым источникам в 1509, 1510 или 1517), в семье мелкого ремесленника, и с малолетства поступил учеником к цирюльнику в городе Анже на северо-западе Франции. Когда Паре исполнилось семнадцать лет, он пришел в Париж и поступил на практику в больницу Отель-Дье. В девятнадцатилетнем возрасте получил права мастера и стал военным цирюльником. Принимал участие во многих военных походах и приобрел огромную практику в операциях раненых.

читать дальше

С этим можно согласиться. Но нельзя сказать, что эта область человеческих знаний никак не была востребована в средневековом обществе.

Такие прикладные вещи, как астрономия, навигация, измерение земельных участков и бухгалтерия требовали, пусть и примитивных с современной точки зрения, но вполне определенных математических знаний. Несмотря ни на что, некоторое развитие математики в то время существовало. Особенно этот процесс усилился в Позднее Средневековье, когда развитие торговли и технологий поставило перед обществом задачи, решение которых требовало научного подхода.

В ниже приведенном отрывке из книги голландского исследователя Д. Я. Стройка описываются этапы развития и становления математической науки в средневековой Европе. Автор показывает прямую связь между числами Фибоначчи и разведением кроликов, напоминает происхождение хорошо известной задачи про волка, козу и кочан капусты, а также показывает полную драматизма историю борьбы за приоритет в научном открытии метода решения кубических уравнений, которое являет собой вершину математической мысли Средневековья.

читать дальше

srednieveka.net/istoriya-nauk/srednevekovaya-ma...

На протяжении всего позднего Средневековья в германских землях в ритуале торжественного вступления князя немаловажную роль играла следующая деталь. Государь въезжал на улицы радостно приветствовавшего его города в окружении… преступников, ранее осужденных местными судьями и приговоренных к различным срокам ссылки на больший или меньший срок на то или иное расстояние от городской черты. К изгнанию городские суды приговаривали многих: эту меру применяли и как самостоятельное наказание, и в качестве замены иных, более строгих, кар.

В Германии было принято, чтобы такие преступники возвращались на свою родину не просто в свите государя, а держась за край его одежды, за стремя, за седло или сбрую его коня, за его экипаж… Делали это они, надо полагать, не формально, а со рвением — судя по тому, что при описании подобных сцен современники обычно использовали глагол «висеть»: преступники «висели» на плаще князя или его коне. Если возвращавшихся было хотя бы четверо или пятеро, зрителю могло представляться, что они эскортируют государя, а если десяток или больше, то за ними вообще трудно было бы его разглядеть, не будь он верхом. Получается, что самое привилегированное место в праздничной процессии, знаменующей встречу государя с преданной ему общиной (и даже их «священный брак»), — место в непосредственной близости от ее главного участника — отводилось, как ни странно, отверженным обществом грубым нарушителям закона.

читать дальше

Вступление

«Насколько я знаю, монахов удар взял, когда, Гутенберг создал свой пресс» — судья Стивен Брейер [1]

читать дальше

Дорогие и громоздкие водяные часы существовали, но в малом числе экземпляров. Песочными часами, по-видимому, пользовались не очень широко. Недостатки солнечных часов, особенно при частой облачности, были слишком явны. Поэтому прибегали к занятным ухищрениям. Король Альфред, желая упорядочить свой полукочевой образ жизни, придумал, чтобы с ним повсюду возили свечи одинаковой длины, которые он велел зажигать одну за другой. Такая забота о единообразии в делении дня была в те времена исключением. Обычно, по примеру античности, делили на двенадцать часов и день и ночь в любую пору года, так что даже самые просвещенные люди приноравливались к тому, что каждый из этих отрезков времени то удлинялся, то сокращался, в зависимости от годового обращения Солнца. Так продолжалось, видимо, до XIV в., когда изобретение часов с маятником привело к механизации инструмента.

Анекдот, приведенный в хронике области Эно, ( Эно — область в Нидерландах (ныне в Бельгии).) прекрасно отображает эту постоянную зыбкость времени. В Монсе должен был состояться судебный поединок. На заре явился только один участник, и когда наступило девять часов — предписанный обычаем предел для ожидания, — он потребовал, чтобы признали поражение его соперника. С точки зрения права сомнений не было. Но действительно ли наступил требуемый час? И вот судьи графства совещаются, смотрят на солнце, запрашивают духовных особ, которые благодаря богослужениям навострились точнее узнавать движение времени и у которых колокола отбивают каждый час на благо всем людям. Бесспорно, решает суд, «нона» ( Нона (лат.) — девятый час в церковном суточном распорядке.) уже минула. Каким далеким от нашей цивилизации, привыкшей жить, не сводя глаз с часов, кажется нам это общество, где судьям приходилось спорить и справляться о времени дня!

Несовершенство в измерении часов — лишь один из многих симптомов глубокого равнодушия к времени. Кажется, уж что проще и нужней, чем точно отмечать столь важные, хотя бы для правовых притязаний, даты рождений в королевских семьях: однако в 1284 г. пришлось провести целое изыскание, чтобы с грехом пополам определить возраст одной из богатейших наследниц Капетингского королевства, юной графини Шампанской. В X и XI вв. в бесчисленных грамотах и записях, единственный смысл которых был в сохранении памяти о событии, нет никаких хронологических данных. Но, может быть, в виде исключения есть документы с датами? Увы, нотариусу, применявшему одновременно несколько систем отсчета, часто не удавалось свести их воедино.

Более того, туман окутывал не только протяженность во времени, но и вообще сферу чисел. Нелепые цифры хронистов — не только литературное преувеличение; они говорят о полном отсутствии понятия статистического правдоподобия. Хотя Вильгельм Завоеватель учредил в Англии, вероятно, не более пяти тысяч рыцарских феодов, историки последующих веков, даже кое-какие администраторы, которым было вовсе нетрудно навести справки, приписывали ему создание от 32 до 60 тыс. военных держаний. В ту эпоху, особенно с конца XI в., были свои математики, храбро нащупывавшие дорогу вслед за греками и арабами; архитекторы и скульпторы умели применять несложную геометрию. Но среди счетов, дошедших до нас — и так вплоть до конца средних веков – нет ни одного, где бы не было поразительных ошибок. Неудобства латинских цифр, впрочем, остроумно устранявшиеся с помощью абака, ( Абак — счетная доска, применявшаяся в древности и в средние века; напоминает современные счеты.) не могут целиком объяснить эти ошибки. Суть в том, что вкус к точности с его вернейшей опорой, уважением к числу, был глубоко чужд людям того времени, даже высокопоставленным.

По книге Марка Блока “Феодальное общество”

читать дальше

Питание в раннее Новое время srednieveka.net/socialnaya-istoriya/pitanie-i-e...

Охота в Средние века srednieveka.net/socialnaya-istoriya/oxota-v-sre...

“Не следует девочкам учиться писать и читать, ежели только им не предстоит стать монахинями, поскольку, войдя в возраст, они могут писать и получать любовные послания”, — предупреждал барон Филипп Наваррский. ”Девочек нужно учить читать, чтобы они научились узнавать истинную веру и могли защитить себя от опасностей, угрожающей их душам”, — возражал ему шевалье де ла Тур Ландри. Впрочем, в средневековом обществе с подозрением относились не только к образованию для девочек. Аристократы и буржуа, считавшие, что письмо и чтение — занятие, достойное разве что нищих монахов, были не такой уж редкостью.

И тем не менее, большинство мальчиков и некоторых девочек из аристократических и богатых буржуазных семей обучали грамоте очень рано. Важная роль в этом процессе была отведена няне, ведь она должна была не только кормить ребенка молоком, но и научить его правильно говорить. Итальянский ученый-гуманист Леон Баттиста Альберти (XV в.) отмечал, что “заботу об очень маленьких детях следует поручать женщинам — няне или матери”, и подчеркивал, что алфавит дети должны выучить как можно раньше. Дети учились читать “на слух”, повторяя буквы, на которые указывала мать или нянька. Видимо, именно поэтому образ матери-учительницы появляется в христианской иконографии настолько же часто, насколько редко встречается образ женщины-ученицы. Существует множество изображений Марии, держащей книгу перед младенцем Иисусом, и Анны, обучающей Марию, но никогда ни Христос, ни его мать не изображались учащимися писать или просто пишущими; предполагалось, что Христос читает Ветхий Завет, чтобы было крайне важно для подтверждения неразрывности Писания.

Но вот буквы выучены, и образованием мальчиков начинали заниматься учителя-мужчины (если семья могла себе это позволить), девочек же обучали матери. Хотя в XV столетии в большинстве богатых домов не трудно было создать подходящие условия для обучения, большинство ученых советовали учить мальчиков вдали от дома, в компании других мальчиков. В свою очередь, девочек отсылали в школы учиться читать и писать для того, чтобы подготовить их к монастырю. Именно благодаря этому, в аристократических семьях Европы встречались прекрасно образованные женщины, – достаточно вспомнить хотя бы Кристину Пизанскую, Бригитту Шведскую и Герраду Ландсбергскую.

(По книге А. Мангуэля “История чтения”)

Женщины, отметив, что их современники мужчины “бесконечно строчат гнусные сатиры, позорящие честь женского пола” попросили рассказчика посещать их встречи до их полного завершения и выступать в качестве секретаря, пока женщины будут читать о взаимоотношениях полов, любовных интригах, браке, суевериях и местных обычаях и комментировать все прочитанное с женской точки зрения. Одна из нас начнет читать и прочтет несколько глав всем присутствующим, — с энтузиазмом объясняла одна из прях, — чтобы мы могли как следует запомнить их и навеки сохранить в своей памяти”.

В течение шести дней женщины читали, перебивали друг друга, комментировали, возражали и объясняли и при этом наслаждались так явственно, что рассказчик счел их легкомыслие утомительным, хотя все же записывал все их слова, заметив, однако, что в их комментариях “нет ни смысла, ни рифмы”. Рассказчик, без сомнения, привык к более формальным схоластическим изысканиям мужчин.

srednieveka.net/kultura-i-iskusstvo-v-srednie-v...

***

читать дальше

. Он написал также трактат под названием «О размерах форм» (De latitudinibus formarum, ок. 1360 г.), в котором он графически сопоставляет значение зависимого переменного (latitude) и независимого переменного (longitudo). Эго нечто вроде перехода от координат на земной или небесной сфере, известных в античности, к современной координатной геометрии. Этот трактат несколько раз был напечатан между 1482 и 1515 гг., и возможно, что он оказал влияние как на математиков Ренессанса, так и на Декарта.

. Он написал также трактат под названием «О размерах форм» (De latitudinibus formarum, ок. 1360 г.), в котором он графически сопоставляет значение зависимого переменного (latitude) и независимого переменного (longitudo). Эго нечто вроде перехода от координат на земной или небесной сфере, известных в античности, к современной координатной геометрии. Этот трактат несколько раз был напечатан между 1482 и 1515 гг., и возможно, что он оказал влияние как на математиков Ренессанса, так и на Декарта.