читать дальше

В XIX веке США очень быстро расширяются. Все начинается с приобретения Луизианы. В 1820-1850 гг. около 4 млн. поселенцев устремляются на новые земли. В этот период население США увеличивается с 5 млн. до 23 млн. человек. Экспансия получает идеологическое обоснование в доктрине «предопределения судьбы» – американцы должны править всем континентом от моря до моря. Распространение их высшей цивилизации на весь Североамериканский континент является долгом США. «По нашему твердому убеждению, рано или поздно, не только Техас, но и Мексика, Канада и Орегон, будут поглощены могущественной Североамериканской республикой. Таково предначертание судьбы».

Журналисты начинают убеждать читателей в справедливости грядущей войны с Мексикой. Правительство с одной стороны ведет переговоры о покупке Техаса, а с другой подстрекает население этой провинции поднять восстание. В прессе появляется множество статей, доказывающих необходимость аннексии Техаса.

Есть и противники войны. Они утверждают, что «аннексия Техаса в настоящее время без согласия Мексики будет мерой, компрометирующей наш национальный характер, втягивающей нас в войну с Мексикой, а возможно и с другими иностранными державами». Но большинство в правительстве выступает за аннексию. 2 марта 1836 года принимается «декларацию независимости» Техаса. США оказывают техасским мятежникам вооруженную помощь.

Особая пикантность ситуации состоит в том, что Мексика к тому времени уже отменила рабство на своей земле, а США – нет. Выходят памфлеты, в которых техасское восстание называется «крестовым походом плантаторов-рабовладельцев и земельных спекулянтов США» против отменившей рабство Мексики с целью «расширить и увековечить систему рабства и работорговли».

читать дальше

stannum99.livejournal.com/196895.html

Мулань, юйлань и много других слов с тем же смыслом

"древесная орхидея", "драгоценная орхидея", "талантливый гость", "улыбчивый цветок", "ночная лилия", "цветок небесной девы", "новая чужеземка", "текущая чужеземка" и "счастливая чужеземка", "фазаний цветок","деревянная кисть для письма", "поддельная орхидея" - в китайском языке множество слов для обозначения магнолий.

Прекрасные, предельно графичные цветы с тяжелым ароматом.

немного больше магнолии здесь

umeko.diary.ru/p196603207.htm

Несмотря на то, что речь будет идти о происхождении английского слова, этот пост будет интересен не только и не столько лингвистам, сколько интересующимся историей и философией науки.

Прежде чем говорить о происхождении слова scientist (ученый), Росс говорит о происхождении слов science (наука) и scientific (научный). Эти слова были введены в обращение в результате не очень корректного перевода текстов Аристотеля, и использовались для того, чтобы различать два вида знания - бытовое знание вещей, окружающих нас в повседневной жизни (common knowledge), и "научное знание", полученное в результате строгих логических выводов (scientific knowledge). Заметьте - не экспериментов и не наблюдений, а именно выводов, потому что именно так представлял себе "научное знание" Аристотель. Ближе всего такое знание подходило к Евклидовой геометрии, когда некие самоочевидные базовые вещи принимались как аксиомы, а более сложные конструкции выводились из них путем размышлений. В таком смысле слова science и scientific вошли в английский язык в 17 веке, а науками тогда считались: грамматика, логика, реторика, арифметика, музыка, геометрия и астрономия. Естественные науки тогда к наукам не относились, потому что они не следовали вышеописанному пониманию "науки", как выводящей логически более сложное из простого.

читать дальше

Собственно само открытие влияния мужского запаха произошло случайно. В лаборатории Джеффри Моджила уже 25 лет занимаются исследованием боли и сопутствующих ей процессов. Ранее ученые уже обнаружили, что в присутствии человека сила болевых ощущений меньше. Такой вывод ученые сделали, наблюдая за тем, что мыши меньше вылизывали место укола, если рядом находился человек.

Для изучения этого явления Моджил и группа его студентов провели серию экспериментов. На первом этапе регистрировалась выраженность болевых ощущений после укола у мышей в присутствии «наблюдателя» любого пола. Результаты были неоднородны – в некоторых случаях сила боли менялась сильно, в других – незначительно. После анализа всех параметров выяснилось, что ключевое значение имеет пол наблюдателя. Если в комнате находился мужчина, то интенсивность болевой реакции была на 36 % ниже, чем при женщинах или вообще без наблюдателей.

Последующие эксперименты проводились с футболками студентов, сохраняющими запах владельца. Как оказалось, одежда мужчин вызывала такую же реакцию, как и присутствие самих мужчин. Опыты с распылением аромата, содержащего секрет мужского пота, с подстилками из клеток самцов морских свинок или неродственных мышей или с подстилками некастрированных котов или псов подтвердили правильность вывода о том, что мужской запах влияет на лабораторных грызунов как сильный анальгетик и повышает их стрессовый порог.

Как считает Моджил, руководитель лаборатории, такое влияние специфических запахов, присущих мужскому полу, обусловлено первобытными механизмами инстинкта выживания. Самцы всегда метили свою территорию, поэтому при улавливании запаха чужака животные готовились к схватке, в которой чем меньше чувствительность к боли, тем больше шансов на победу.

Это открытие может объяснить, по мнению нейробиолога Кэтрин Бушнелл, почему иногда результаты испытаний в разных лабораториях не совпадают – следует учитывать не только методику опытов, но и пол самих экспериментаторов

ethology.ru/news/?id=1455

Совместное исследование ученых из Северо-восточного Университета Бостона и международного института СИССА (Италия) доказало что дети появляются на свет с базовым знанием языка.

Работа ученых основывается на том, что большинство известных языков имеет общие звуковые паттерны. Несмотря на то, что различные языки сильно отличаются друг от друга, общие лингвистические принципы присущи практически им всем. При этом эти звуковые шаблоны воспринимаются одинаково хорошо всеми людьми, независимо от их языковой принадлежности. Так, например, звукосочетания «бл», «бла» более простые для произношения и встречаются в языках и диалектах гораздо чаще, чем звукосочетания «лб», «лба».

Лингвисты предположили, что такое восприятие различных звукосочетаний происходит из-за того, что человеческий мозг «предпочитает» определенные («хорошие») звуковые сочетания. У взрослых людей мозг реагирует на эти «хорошие» слоги даже в том случае, если в их родном языке нет подобных звуков и слов.

Для того чтобы выяснить, является ли такая реакция результатом приобретенного опыта, или же все-таки это универсальный лингвистический принцип, исследователи решили проверить реакцию мозга новорожденных детей на лингвистические паттерны. Для этого ученые применили неинвазивный метод ближней инфракрасной спектроскопии, позволяющий определить степень оксигенации коры головного мозга на разных участках. Малышам давали прослушать «хорошие» звуки, типа «блиф», и «плохие» - «лбиф». Реакция коры головного мозга младенцев на различные типы звуков, как и у взрослых, была неодинакова.

По словам профессора Айрис Берент, соавтора работы, результаты этого исследования доказали, что лингвистические шаблоны являются продуктом врожденного биологического инстинкта. Иными словами, новорожденные дети, даже не научившись еще лепетать и агукать, уже имеют базовое представление о звуковой картине языка

ethology.ru/news/?id=1456

Скорострельность мушкета при использовании его обученным стрелком довольно велика. Это уже не позволяет говорить о том, что после первого же выстрела стрелок становился практически беззащитен.

видяшки и немного текста.

Занимаясь григорианским хоралом мне пришлось это изучить. Григорианику редко пишут современной нотацией, поскольку теряются важные вещи.

lipa-fv.ru/post332862400/?upd

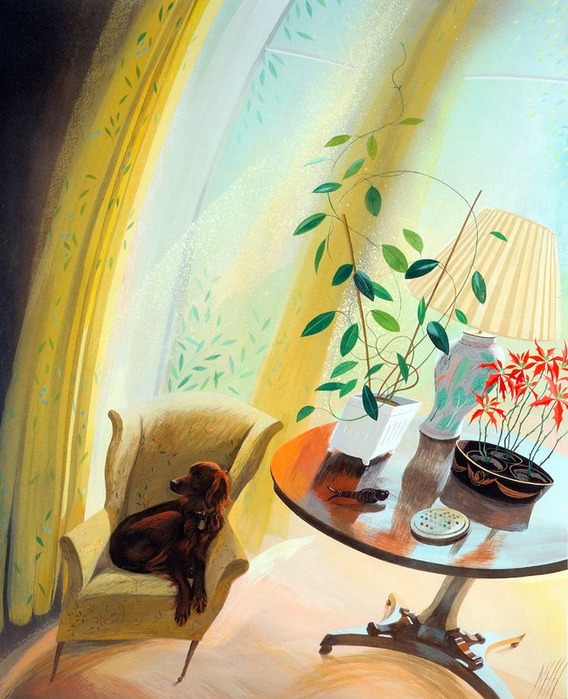

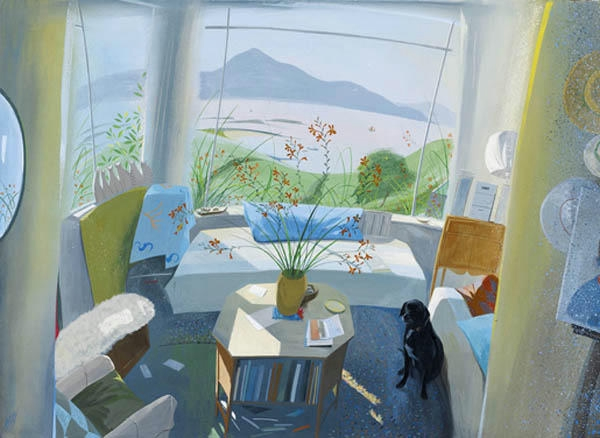

Его живопись запоминается сразу. Картины художника легкие, эмоционально светлые, какие-то позитивные.

Nicholas живет с семьей в графстве Дорсет, это юго-запад Англии. Местечко славится своей природой – она очень красива: это и густые леса, и живописные деревушки, где домики покрыты камышовыми крышами, и поросшие полевыми цветами луга, и солнечные холмы, потрясающе красивое побережье.

Не удивительно, что в картинах Nicholas так много природы… Так же художник черпает вдохновение, путешествуя по своим излюбленным местам – Венеция, Ирландия, Гонконг, Париж…

В принципе, эта банальная истина была понятна еще во времена флотов Древнего Мира, но не потеряла своей актуальности и сейчас.

В Королевском Флоте первые шаги к созданию службы тыла были сделаны Сэмьюэлом Пипсом, но Пипс более заботился о материально-техническом обеспечении, то есть это создание запасов ЗИПов, очередность постройки и списания кораблей, ремонтные мастерские, в том числе и плавучие.

Примером может служить плавание адмирала Рассела в Средиземное море в 1694-1695 годах. Когда стало понятно, что эскадра Рассела (гигантское количество в 88 вымпелов) будет зимовать у побережья Испании, а не вернется в родные воды, в Кадис были посланы до 4000 мастеровых, плотников, конопатчиков, парусных дел мастеров на 20 транспортных кораблях со снаряжением, необходимыми грузами, ЗИПами (испанским запасам не доверяли), и прочим-прочим-прочим, которые смогли наладить ремонт и кренгование кораблей на месте. Но вот снабжение провиантом было поставлено из рук вон плохо, а ведь такая армада В ДЕНЬ сжирала 70 баранов и 170 кувшинов вина (это цифры из официального отчета Рассела во время стоянки в Картахене). Причем эта цифра считалась совершенно недостаточной, Рассел в своих письмах Шрусбери и Вильгельму утверждал: «если армия может кормить сама себя на чужой территории, то флот не может этого сделать, разве что — заняться рыболовством».

читать дальше

Но речь наша не об этом. Дело в том, что "Саффолк" входил в программу Sick and Hurt (недуги и болезни), и в течение всего плавания снабжался лимонным соком для проверки - предотвращают ли цитрусовые цингу. Еще в далеком 1734 году Джемс Линд писал в своем трактате "Заметки о цинге": "цинга проистекает исключительно вследствие недостатка в питании свежих овощей, фруктов и зелени. Именно это и является основной причиной заболевания." Инициатором введения в рацион лимонного сока стал доктор Вест-Индской эскадры Гилберт Блейн. В 1779 году он с согласия адмирала Роднея приказал добавлять в грог по 2/3 унции лимонного сока на порцию. В результате эпидемии цинги на эскадре не возникло. Но Родней действовал в архипелаге Карибского моря, где множество островов, и варианты пополнения провизии есть всегда, поэтому к мнению Блейна не прислушались. Споры разгорелись не только на кораблях, но и в ученых кабинетах Лондона и портовых городов.

В 1785 году Блейн стал личным врачом Георга IV, а позже - Вильгельма IV, и по сути именно с помощью своего авторитета продавил перед военно-морским медицинским советом постановку эксперимента - эскадра "Саффолка" 23 недели получала лимонный сок вместе с грогом. На борту находились оба комиссионера морской медицинской службы Роял Неви, которые раз в неделю производили осмотр матросов и офицеров, а так же фиксировали состояние зубов и полости рта.

Результаты были ошеломляющими - не возникла вообще! А ведь это был настоящий бич моряков на протяжении трех столетий парусного флота. Напомню, что смертность от цинги превышала смертность от дизентерии и лихорадки вместе взятых! До Блейна считалось, что цинга возникает от сидячего и лежачего образа жизни, поэтому больных скорбутом заставляли... бегать с ядром по палубе, чтобы разогнать кровь. Во второй половине XVIII века спасением стала квашенная капуста, но вот проблемы ее хранения и очень специфический вкус были довольно большим препятствием. Добавление же в грог лимонного сока (то есть теперь со столь любимым моряками алкоголем они получали суточную дозу витамина С) стало элегантным и полным решением проблемы, более того - сильно улучшился запах грога, который до лимона был... сильно специфическим. Довольны были и врачи, и моряки, и коки.

Грог

Состав:

2 кусочка сахара,

кипяток,

50 мл темного рома.

Сок половинки выжатого лимона

Приготовление: В стакан положите кусочки сахара, опустите чайную ложку и до половины наполните кипятком. Помешивая, растворите сахар и налейте ром. Добавьте сок лимона.

Абсолютно грамотный вопрос. Кстати, именно его противники "лимонной темы" раз за разом задавали Блейну и комиссионерам. Помучиться с решением этого вопроса пришлось 5 лет, сразу после того, как было принято решение, что снабжение флота лимонами - необходимо. Получалось так, что в дальних плаваниях приходилось выкидывать до 2/3 запасов цитрусовых, и это, конечно же, сильно не нравилось провиантским службам Роял Неви. Решили вопрос чисто по-английски, в традициях королевского флота - лимоны, начали... солить! Бинго!

Причем солили их... в лимонном соке..)))) Если покопаться по кулинарным сайтам, вполне можно найти что-то типа такого рецепта:

4 лимона;

4 ст.л. крупной морской соли;

сок 4 лимонов.

Помойте и хорошо потрите кожуру лимонов, чтобы снять восковой налет, если он используется для хранения. Разрежьте лимоны на четвертинки вертикально, но не разрезайте до конца (у вас получится как бы цветочек).

Насыпьте в середину лимона соль и плотно прижмите створки. Сложите лимоны в чистую стерилизованную банку, плотно набив банку. Закройте банку крышкой и оставьте на 3-4 дня.

За это время лимоны слегка размягчатся и выпустят достаточно сока. Откройте банку, сильно прижмите лимоны и залейте свежим лимонным соком, чтобы покрыть все лимоны.

В таком виде лимоны должны стоять в холодном месте в течение 1 месяца. Чем дольше они будут стоять, тем вкуснее будут. Если лимоны не будут полностью покрыты соком, может образоваться плесень.

Как было сказано, использовать нужно только кожицу лимонов, освободив их от оставшейся мякоти и промыв под струей воды, чтобы убрать лишнюю соль.

Как видите - все достаточно просто. Это дало возможность поставлять на флот лимоны в бочках, не боясь, что они пропадут.

читать дальше

Примерно те же меры принимали до конца XVIII века, правда тростниковые бочки сменили 10-галлоновые дубовые:

Вообще многовековая битва за воду была не похожа ни на что - изобретения в этой сфере до XX века отодвигали порчу воды буквально на дни, и боролись практически за каждый лишний день.

Собственно алкоголь в Новое время играл роль именно антисептика - употребление тухлой воды вызывало дизентерию, страшный бич моряков на протяжении 5 столетий (вспомним, от чего умер к примеру Френсис Дрейк). Но естественно смесь алкоголя и вина не была единственной попыткой выправить ситуацию.

Следующий шаг сделали французы во времена Кольбера - они начали устраивать примитивные фильтры воды

читать дальше

Не так просто было с бочками. В свеже-сделанных дубовых бочках, вода хранилась неделями, из за природных фитонцидов в древесине. Но стоило воде протухнуть в такой таре пару раз, как сама бочка становилась рассадником грибков и бактерий. Владельцы торговых кораблей, пропаривали или обжигали бочки перед заливкой воды. Командиры военных кораблей, чаще всего этого не делали, или делали халтурно. По нескольким причинам.

Причина первая - большое поле для прессинга новых экипажей. То есть "нечего людишек жалеть, бабы еще нарожают".

Причина вторая - несмотря на дисциплину, капитан не может уследить на всем. Выполняют приказания матросы, а "солдат спит - служба идет" никто не отменял.

Причина третья - слабая грамотность, в том числе и в медицине, не только матросов, но и офицеров.

Причина четвертая - непонимание причин того, почему вода тухнет.

В торговом флоте за каждого матроса держались, поэтому там все меры принимались к тому, чтобы сократить смертность экипажей. Результат был налицо.

Капитан и владельцы кораблей, в портах покупали воду по возможности БОЛОТНУЮ.

Т.к. вода из глубоких торфяных болот (не путать со стоячими, "гнилыми"

обладала антисептическими свойствами. И хранилась вдвое-втрое дольше обычной речной.

обладала антисептическими свойствами. И хранилась вдвое-втрое дольше обычной речной.Но если рейс планировался коротким, или команда набрана в портовом кабаке в одну сторону, то не было смысла переплачивать за дорогую воду.

Нельзя сбрасывать со счетов, пополнение запасов дождевой водой.

Над палубой растягивали парусину, или под нижней шкаториной, пристраивали мягкий U-образный рукав.

Капитаны, не стеснялись пройти через зону ливней, для пополнения запасов.

Если бочки, в качестве сменной тары, ещё удавалось, при желании, поддерживать их в гигиеничном состоянии. А вот попытки, перейти на встроенные цистерны для воды, до эры оцинковки, были почти всегда неудачными. По причинам общим для деревянной тары.

Как то ( вот не вспомню точный период - 16 или 17й век?) экспериментировали с большими бочками, выложенными внутри свинцовыми листами. Иногда медными. Вода держалась дольше, но приобретала гадкий вкус.

Были идеи делать бочонки из морёного дуба. В нём действительно, вода не портилась месяцами. Но обходилась дороже коньяка. Поэтому, как говорят - "идея не вышла из лабораторной стадии".

Командование корабля, по возможности пило не воду. И практически все напитки, пились из серебряной посуды. Команда обходилась оловянными или медными кружками. Эти металлы обладают бактерицидными свойствами, хотя в размерах явно не терапевтических.

Полная ветка обсуждения здесь:

vif2ne.ru/nvk/forum/0/co/2582001.htm

Во время войны за Испанское наследство во Франции, поскольку страна воевала со всем миром и экспорта не предвиделось, на флот начинает поступать 43-градусный коньяк. Позднее, когда коньяк был признан благородным напитком, морякам заменили его на кальвадос. Ну а потом настала эпоха 70-80-градусного рома. Помните старину Билли Бонса?

читать дальше

Начнем конечно же с чая.

Впервые чайные листья попали в Европу в 1516 году из Индии, и привезли их, естественно, португальцы. Но до широкого распространения чая понадобилось еще 150 лет. Изначально он употреблялся только при королевском дворе или в качестве лечебного средства. На вопрос - почему? - ответить можно очень просто. В странах Азии употребление чая было обставлено различными церемониями (вспомним китайскую или японскую чайную церемонии), и изначально это продвигалось под соусом "напитка для знатных особ". Кстати, сейчас мы наблюдаем обратный эффект, когда всякие пиццы или суши (еда беднейших слоев населения Италии и Японии) продвигается как элитная еда.

Во Францию чай попал во времена Людовика XIV и использовался, как лечебное средство. Были даже попытки развести чайное дерево в садах Версаля, но закончились они плачевно, нужных параметров саженцы не дали, и остались декоративными насаждениями. Массовая же история чая начинается с 1660-х годов.

Почему же именно тогда? Как мы понимаем, по всем правилам маркетинга нужен был

а) бесперебойный поставщик чая

б) рекламщик или ПиАр-менеджер, который бы "задвинул продукт в массы".

В Англии времен Карла II были выполнены оба этих условия. Бесперебойным поставщиком чая стала конечно же британская ОИК, а главным рекламщиком жена короля Карла II - португальская принцесса Екатерина Браганса, которая (естественно!) в чае души не чаяла. Кроме любви к чаю принцесса Екатерина принесла Англии в виде приданного город Бомбей, чайную столицу Индии. Таким образом чай стал популярным напитком при королевском дворе и в узкой прослойке английского общества.

Что же мешало сделать этот напиток всенародным?

читать дальше

Положение добровольцев было изначально гораздо более выгодным – во-первых, при поступлении на флот доброволец получал сразу же двухмесячное жалование вперед, из которого был обязан купить себе гамак и униформу. Зарплата в британском флоте считалась достаточно высокой – от 10 (юнга) до 24 (старший матрос) шиллингов в месяц. Это были большие деньги – к примеру, шляпник в Лондоне в этот же период времени зарабатывал около 10-12 шиллингов, то есть на уровне юнги. Башмачник – до 15 шиллингов. Крестьянин зарабатывал 3-4 фунта в год (то есть всего 5-7 шиллингов в месяц).

Совсем иначе относились к тем, кого забрили во время прессинга. Их прежде всего тестировали, и в результате они получали статус либо моряка (ordinary seaman) либо сухопутного человека, не знающего матросских специальностей вообще (ladnsman). Первым ставилась оплата 3 шиллинга в месяц на полном довольствии, вторым – 1 шиллинг в месяц, то есть эти несчастные получали в десять раз меньше, чем даже юнга-доброволец. И именно эти люди всеми правдами и неправдами пытались дезертировать с кораблей. Масштабы дезертирства были просто ужасающими – Нельсон в 1803 году говорил, что за 10 лет с флота бежало 42 тысячи человек (при общей численности команд в 130 тысяч в 1800-м году), то есть почти четверть состава. Их Лордствами и кэптенами считалось, что максимальное число побегов происходит в первые 18 месяцев, далее вероятность дезертирства сильно уменьшается. Поэтому чаще всего корабли, пополненные с помощью прессинга, уходили в дальние плавания. Ну чтобы соблазна сбежать было поменьше. Кроме привычки к службе, новобранцы приобретали чувство товарищества, и их удерживала мысль о заработанном за это время жаловании. Жалование постоянно задерживалось, и через год появлялся шанс его впервые получить. Кроме того, дезертир лишался права на призовые деньги, если они ему причитались.

читать дальше

Читавшие в школе Тургенева вспомнят, что в 19 веке был расцвет нигилизма и атеизма и именно тогда естественные науки приобрели авторитет, которым до сих пор пользуется "научное знание", под которым сейчас, конечно же понимается знание полученное science, а не philosophy. Старая гвардия довольно долго не могла смириться с таким переломом и, например, в 1878 году

Читавшие в школе Тургенева вспомнят, что в 19 веке был расцвет нигилизма и атеизма и именно тогда естественные науки приобрели авторитет, которым до сих пор пользуется "научное знание", под которым сейчас, конечно же понимается знание полученное science, а не philosophy. Старая гвардия довольно долго не могла смириться с таким переломом и, например, в 1878 году