Оригинал взят у в Вечерняя сказка

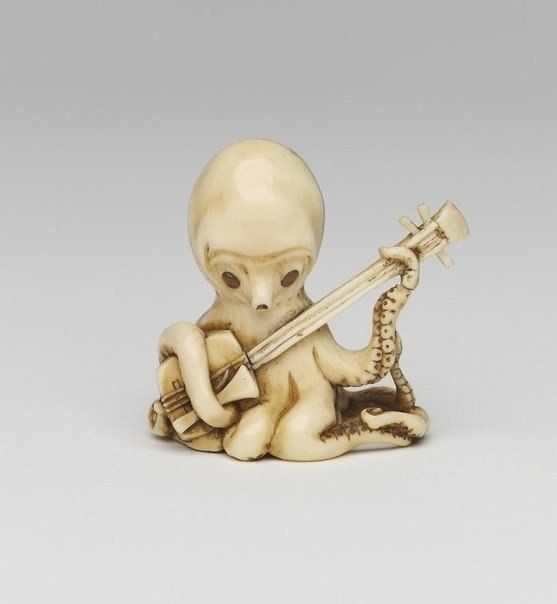

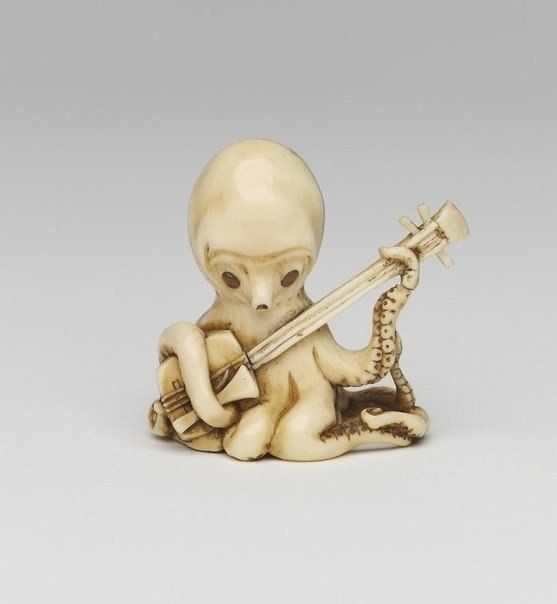

Нэцкэ "Осьминог, играющий на сямисэне (японский щипковый трёхструнный музыкальный инструмент)". Япония, XIX век.

пятница, 27 февраля 2015

Перечитывая Макбейна, заметила, как много внимания он уделяет именам.

То рассказывает, как Мейер Мейер полысел из-за того, что папа дал ему в качестве имени его же фамилию, то упоминается, что Коттон Хэйвз был назван в честь протестантского проповедника, то у Клинга спрашивают, не еврей ли он - потому что его фамилия может быть еврейской. Даже второстепенные персонажи, которые появляются только в одном эпизоде, могут получить объяснение, почему у них такое имя, а не другое. Берта Кули, например, взяла псевдоним Бланш Колби, потому что это имя показалось ей шикарным.

И чуть не в каждом романе объясняется, почему городские районы называются так, а не иначе. Риверхед, например, назван так не из-за реки - реки там и нету вообще, а просто жил в незапамятные времена человек по имени Райнхард.

Перечитать весь цикл, что ли, обращая внимание на имена?

Слегка лень)

То рассказывает, как Мейер Мейер полысел из-за того, что папа дал ему в качестве имени его же фамилию, то упоминается, что Коттон Хэйвз был назван в честь протестантского проповедника, то у Клинга спрашивают, не еврей ли он - потому что его фамилия может быть еврейской. Даже второстепенные персонажи, которые появляются только в одном эпизоде, могут получить объяснение, почему у них такое имя, а не другое. Берта Кули, например, взяла псевдоним Бланш Колби, потому что это имя показалось ей шикарным.

И чуть не в каждом романе объясняется, почему городские районы называются так, а не иначе. Риверхед, например, назван так не из-за реки - реки там и нету вообще, а просто жил в незапамятные времена человек по имени Райнхард.

Перечитать весь цикл, что ли, обращая внимание на имена?

Слегка лень)

Метро. Ташкент chistoprudov.livejournal.com/167503.html

27.02.2015 в 01:04

Пишет Бонанза:Том Шаллер (Tom Schaller )

Aрхитектор и художник Том Шаллер (Tom Schaller ) после своей 20-летней карьеры архитектора в Нью-Йорке живёт в настоящее время в Калифорнии, где он посвящает полный рабочий день акварельным художественным работам.

Уже долгое время он считается одним из лучших архитектурных художников мира. Он получил огромное количество престижных премий и наград за свои художественные работы, дважды был получателем Приза Хью Феррисса Мемориэла ( Hugh Ferriss Memorial Prize). Он опубликовал две книги "Архитектура в акварели" и "Искусства Архитектурного чертежа", которые илеют большойспрос и успех., и премия AIA победителя заслуги, Архитектуры в Акварели, и Искусства Архитектурного чертежа. Он читает лекции и устраивает много семинаров по акварели. Его художественные работы широко демонстрируются во всем мире, включая Художественный Институт Чикаго ( Art Institute of Chicago), Фонд Грэма (The Graham Foundation), американское Общество Иллюстраторов в Нью-Йорке ( The American Society of Illustrators in New York City) и в галерею Aedes-East Gallery в Берлине.

URL записиAрхитектор и художник Том Шаллер (Tom Schaller ) после своей 20-летней карьеры архитектора в Нью-Йорке живёт в настоящее время в Калифорнии, где он посвящает полный рабочий день акварельным художественным работам.

Уже долгое время он считается одним из лучших архитектурных художников мира. Он получил огромное количество престижных премий и наград за свои художественные работы, дважды был получателем Приза Хью Феррисса Мемориэла ( Hugh Ferriss Memorial Prize). Он опубликовал две книги "Архитектура в акварели" и "Искусства Архитектурного чертежа", которые илеют большойспрос и успех., и премия AIA победителя заслуги, Архитектуры в Акварели, и Искусства Архитектурного чертежа. Он читает лекции и устраивает много семинаров по акварели. Его художественные работы широко демонстрируются во всем мире, включая Художественный Институт Чикаго ( Art Institute of Chicago), Фонд Грэма (The Graham Foundation), американское Общество Иллюстраторов в Нью-Йорке ( The American Society of Illustrators in New York City) и в галерею Aedes-East Gallery в Берлине.

27.02.2015 в 08:24

Пишет _FOTINA:КАК НАЗЫВАЮТ ДЕТЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ

Как называют детей в Борисове, Жодино и Смолевичах

В тройку самых популярных имен вошли:

1. Артем и Анастасия

2. Матвей и Ксения

3. Дмитрий и Дарья

В прошлом году в Борисове зафиксировано 2 275 рождений – это на 43 больше, чем в 2013 году, рассказала телеканалу «Свет-ТВ» начальник отдела ЗАГСа Борисовского райисполкома Виктория Юдилевич. Среди новорожденных - 1192 мальчика и 1083 девочки.

Редкие имена: Стефания, Беатричия, Мелания, Мишель, Августина, Аврора, Агата, Ольга, Оксана, Лидия, Зоя, Камиль, Яромир, Даниэль, Лаврентий, Назар, Альгерд, Доминик, Игнатий, Игорь, Олег.

URL записиКак называют детей в Борисове, Жодино и Смолевичах

В тройку самых популярных имен вошли:

1. Артем и Анастасия

2. Матвей и Ксения

3. Дмитрий и Дарья

В прошлом году в Борисове зафиксировано 2 275 рождений – это на 43 больше, чем в 2013 году, рассказала телеканалу «Свет-ТВ» начальник отдела ЗАГСа Борисовского райисполкома Виктория Юдилевич. Среди новорожденных - 1192 мальчика и 1083 девочки.

Редкие имена: Стефания, Беатричия, Мелания, Мишель, Августина, Аврора, Агата, Ольга, Оксана, Лидия, Зоя, Камиль, Яромир, Даниэль, Лаврентий, Назар, Альгерд, Доминик, Игнатий, Игорь, Олег.

четверг, 26 февраля 2015

Первоначально в рукописи стояло имя д’Артаньяна — Натаниэль. Оно не понравилось издателям и было вычеркнуто.

dubikvit.livejournal.com/164637.html

dubikvit.livejournal.com/164637.html

Французское командование считало, что солдаты должны спать по двое в обнимку, согревая друг друга, так как это позволит зимой экономить на отоплении.

Остальным можно почитать и посмотреть фоточки про Форт Дуамон в первой мировой.

vikond65.livejournal.com/298267.html

пысы. котики тоже есть

Остальным можно почитать и посмотреть фоточки про Форт Дуамон в первой мировой.

vikond65.livejournal.com/298267.html

пысы. котики тоже есть

В среднеанглийском языке буква «w» передавала как согласный звук, так и гласный — наподобие длинного «у». А в современном английском есть несколько слов, где на первый взгляд нет гласных, поэтому их следует читать согласно тем самым устаревшим нормам. Это «cwm», что значит «глубокая лощина в горах», «cwtch» («потайное место») и «crwth» («музыкальный инструмент типа скрипки»). Все эти слова заимствованы из валлийского языка.

Источник: en.wikipedia.org

Источник: en.wikipedia.org

среда, 25 февраля 2015

Оригинал взят у в Путешествуем по России. Остров Врангеля (Wrangel Island)

Цитата сообщения Оксана_ЛютоваПутешествуем по России. Остров Врангеля (Wrangel Island)Остров Врангеля – мрачный скалистый остров в Северном Ледовитом океане, между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Находится ровно на стыке Западного и Восточного полушарий планеты.

Путешествуем по России. Остров Врангеля (Wrangel Island)Остров Врангеля – мрачный скалистый остров в Северном Ледовитом океане, между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Находится ровно на стыке Западного и Восточного полушарий планеты.

Ширина острова достигает 150км., длина 125км., площадь около 7600 квадратных км. Южная и центральная части острова гористые, самая высокая вершина – гора Советская (1096м.), а на севере преобладает равнинная тундра с большим количеством маленьких озёр и рек.

читать дальше

…Падающая башня появилась в городе Кутна Гора весной 1965 года. То была не очень высокая башенка лет семисот, и в ней некогда помещалась домашняя часовня богатого и уважаемого гражданина. Башенка была пристроена к так называемому Санттуриновскому дому XIII века, отмеченному на всех городских планах как достопримечательность. Дом стоит на одной из главных площадей, а город, в общем-то небольшой, и вскоре уже все знали, что башня Санттуриновского дома начала отклоняться от основного здания. Сначала это дало пищу для разговоров горожан и излюбленную тему для шуток: «Наконец-то у нас есть своя Пизанская башня». Археологи и архитекторы отнеслись к событию иначе: «Только Пизанской башни нам не хватало!» Они лучше, чем кто-либо, знали, на каком зыбком основании покоится город…

Когда же разрыв между верхней частью башни и домом достиг 80 сантиметров, стало не до шуток. Меры следовало принять в пожарном порядке.

Первые открытия ждали в подвале: оказалось, что дом построили в XIII столетии на засыпанном сортире XII века.

Я приношу извинения читателям, но это действительно был сортир, из тех, что называется на учено-сантехническом языке «гравитационным», что следует понимать как полное отсутствие канализации и наличие выгребной ямы. Я бы с удовольствием обошел эту тему, если бы не чисто научный интерес, который, как надеюсь, разделит со мной и благосклонный читатель: ведь такой возможности обследовать содержимое желудков средневековых бюргеров не представлялось никогда ни до того, ни после. А ведь аромат эпохи (в данном случае прошу не понимать как сарказм) и состоит из таких мелких подробностей частной жизни, не попадающих ни в хроники, ни в летописи.

Сортир впоследствии засыпали всем, что под руку попадалось, и многие сотни лет использовали это вместилище под домом как свалку. Все, что накопилось за семьсот лет, нужно было извлечь из-под дома, для того чтобы начать реставрационные работы. Поскольку содержимое напоминало по консистенции кисель, его отсасывали специальными насосами, вывозили за город и разбрасывали по полю, чтобы просушить на солнце. Каждую «порцию» проверяли в бактериологической лаборатории: мало ли какие вирусы могла таить грязь раннего Средневековья! Но эта самая грязь таила в себе такие находки, что археологи глазам своим не верили: почти целые фарфоровые блюда, кубки, стеклянную посуду… Владельцы Санттуриновского дома — богатые бюргеры богатого города — немедленно выбрасывали любую утварь, стоило ей получить какой-нибудь изъян. В лаборатории обследовали содержимое выгребной ямы. Надо сказать, что тот материал, который обычно содержится в выгребных ямах, великолепный консервант, и за многие сотни лет в нем сохранилось то, что ели кутногорские горожане. Оказалось, что в пищу они потребляли заморские фрукты (сохранились косточки), овощи, птицу.

Ближе к нашему времени — это хорошо известно — пища стала беднее: появились знаменитые чешские «кнедлички» из хлеба или картошки, создающие ощущение сытости, но птицы, мяса и заморских фруктов стало куда меньше…

снова минц

Когда же разрыв между верхней частью башни и домом достиг 80 сантиметров, стало не до шуток. Меры следовало принять в пожарном порядке.

Первые открытия ждали в подвале: оказалось, что дом построили в XIII столетии на засыпанном сортире XII века.

Я приношу извинения читателям, но это действительно был сортир, из тех, что называется на учено-сантехническом языке «гравитационным», что следует понимать как полное отсутствие канализации и наличие выгребной ямы. Я бы с удовольствием обошел эту тему, если бы не чисто научный интерес, который, как надеюсь, разделит со мной и благосклонный читатель: ведь такой возможности обследовать содержимое желудков средневековых бюргеров не представлялось никогда ни до того, ни после. А ведь аромат эпохи (в данном случае прошу не понимать как сарказм) и состоит из таких мелких подробностей частной жизни, не попадающих ни в хроники, ни в летописи.

Сортир впоследствии засыпали всем, что под руку попадалось, и многие сотни лет использовали это вместилище под домом как свалку. Все, что накопилось за семьсот лет, нужно было извлечь из-под дома, для того чтобы начать реставрационные работы. Поскольку содержимое напоминало по консистенции кисель, его отсасывали специальными насосами, вывозили за город и разбрасывали по полю, чтобы просушить на солнце. Каждую «порцию» проверяли в бактериологической лаборатории: мало ли какие вирусы могла таить грязь раннего Средневековья! Но эта самая грязь таила в себе такие находки, что археологи глазам своим не верили: почти целые фарфоровые блюда, кубки, стеклянную посуду… Владельцы Санттуриновского дома — богатые бюргеры богатого города — немедленно выбрасывали любую утварь, стоило ей получить какой-нибудь изъян. В лаборатории обследовали содержимое выгребной ямы. Надо сказать, что тот материал, который обычно содержится в выгребных ямах, великолепный консервант, и за многие сотни лет в нем сохранилось то, что ели кутногорские горожане. Оказалось, что в пищу они потребляли заморские фрукты (сохранились косточки), овощи, птицу.

Ближе к нашему времени — это хорошо известно — пища стала беднее: появились знаменитые чешские «кнедлички» из хлеба или картошки, создающие ощущение сытости, но птицы, мяса и заморских фруктов стало куда меньше…

снова минц

В 1482 году гроссмейстер Мальтийского ордена Ян из Швамберка пригласил мастеров и основал в Страконице ремесленные цехи. Городок принадлежал ордену уже 250 лет и за это время вырос из деревушки при храме в довольно большой по тем временам и процветающий город на перепутье дорог. Указом гроссмейстера Яна права и привилегии даны были цехам шорников, златокузнецов, портных и сукновалов.

Для нашего рассказа важен один из этих цехов — цех сукновалов, потому что в недрах его зародился, а потом и выделился из него цех чулочников. А именно благодаря ему появилось в Страконице производство фесок, которое и прославило скромный город в самых экзотических местах нашей планеты.

Так уж получилось, что время поставило традиционный для Страконице промысел — да простят нам это выражение! — с ног на голову.

Дело в том, что в Страконице вырабатывали красные чулки, которые носили тогда — с короткими штанами — крестьяне во всей Центральной Европе — в Чехии, Германии, Австрии, Швейцарии. Такой чулок имел мало общего с нынешними чулками-паутинками, разве что название да назначение. Нагляднее всего было бы сравнить его с очень тонким и очень длинным — до пупа — валенком, плотно облегающим ногу. Только валенки — в Европе неизвестные — из шерсти катают, а красный чулок вязали, потом подвергали длительной обработке, так что сам рисунок вязки становился не виден, будто сделан чулок из фетра. (Эти чулки и по сей день можно увидеть в Чехии, Австрии и Германии в дни праздников, когда люди надевают национальные костюмы.) Чулки расходились из городка в сопредельные области, где на них был постоянный спрос. Так что нет ничего удивительного в том, что в 1716 году из сукновального цеха выделился особый цех чулочников. Его признали городские власти, и он получил все права самостоятельного цеха: цеховой совет, цеховую печать и цеховую хоругвь. Уже к середине XVIII века цех чулочников стал самым процветающим и самым многочисленным в городе. Однако к концу того же столетия чулочный промысел стал перед проблемой: спрос на красный шерстяной чулок заметно уменьшился. Виною тому был хлопок. Чулки из него были куда дешевле, а потому беднота отдавала им явное предпочтение. Богатые же люди могли позволить себе сапоги.

Каждый мастер — член цеха держал свою мастерскую, в которой работали его помощники — «товарищи мастера», ученики и подсобные рабочие. Готовую продукцию скупали у мастера перекупщики-форманы, которые перепродавали чулки в местах, зачастую от Страконице весьма удаленных.

Форманы, как правило, были людьми ушлыми, много чего видавшими, много где бывавшими. Один из них, некий Браун, постоянно проживавший в австрийском городе Линце, по торговым делам исколесил добрый кусок Европы — от Венеции до Вены. Он-то и заказал впервые мастерам-чулочникам Шустру и Петрашу первую в истории Страконице партию фесок.

читать дальше

Для нашего рассказа важен один из этих цехов — цех сукновалов, потому что в недрах его зародился, а потом и выделился из него цех чулочников. А именно благодаря ему появилось в Страконице производство фесок, которое и прославило скромный город в самых экзотических местах нашей планеты.

Так уж получилось, что время поставило традиционный для Страконице промысел — да простят нам это выражение! — с ног на голову.

Дело в том, что в Страконице вырабатывали красные чулки, которые носили тогда — с короткими штанами — крестьяне во всей Центральной Европе — в Чехии, Германии, Австрии, Швейцарии. Такой чулок имел мало общего с нынешними чулками-паутинками, разве что название да назначение. Нагляднее всего было бы сравнить его с очень тонким и очень длинным — до пупа — валенком, плотно облегающим ногу. Только валенки — в Европе неизвестные — из шерсти катают, а красный чулок вязали, потом подвергали длительной обработке, так что сам рисунок вязки становился не виден, будто сделан чулок из фетра. (Эти чулки и по сей день можно увидеть в Чехии, Австрии и Германии в дни праздников, когда люди надевают национальные костюмы.) Чулки расходились из городка в сопредельные области, где на них был постоянный спрос. Так что нет ничего удивительного в том, что в 1716 году из сукновального цеха выделился особый цех чулочников. Его признали городские власти, и он получил все права самостоятельного цеха: цеховой совет, цеховую печать и цеховую хоругвь. Уже к середине XVIII века цех чулочников стал самым процветающим и самым многочисленным в городе. Однако к концу того же столетия чулочный промысел стал перед проблемой: спрос на красный шерстяной чулок заметно уменьшился. Виною тому был хлопок. Чулки из него были куда дешевле, а потому беднота отдавала им явное предпочтение. Богатые же люди могли позволить себе сапоги.

Каждый мастер — член цеха держал свою мастерскую, в которой работали его помощники — «товарищи мастера», ученики и подсобные рабочие. Готовую продукцию скупали у мастера перекупщики-форманы, которые перепродавали чулки в местах, зачастую от Страконице весьма удаленных.

Форманы, как правило, были людьми ушлыми, много чего видавшими, много где бывавшими. Один из них, некий Браун, постоянно проживавший в австрийском городе Линце, по торговым делам исколесил добрый кусок Европы — от Венеции до Вены. Он-то и заказал впервые мастерам-чулочникам Шустру и Петрашу первую в истории Страконице партию фесок.

читать дальше

Читая фэнтезя, неоднократно натыкалась на сцену, когда наш попаданец учит средневековых аборигенов готовить шашлык, и аборигены в полном восторге. Автор обычно не догадывается додуматься, что для средневековых кухарей мясо на вертеле - не такая диковинка, как для современного горожанина. И уж кто-кто, а средневековые повара больше современного горожанина, который шашлык готовит только в отдельные семейные праздники, понимали в том, какое мясо и как на вертеле готовить (особенно с учетом уровня средневековой стоматологии).

А тут как раз цитатко из Минца:

Несколько более запутанная и — я бы сказал — забавная история у шашлыка. Мы его очень любим, он подается в любом ресторане, но не рассматриваем его как исконное русское блюдо. За границей же шашлык («shashlik», так и пишется латинскими буквами) — обязательная принадлежность русских ресторанов и целая глава в книгах о русской кухне. Еще страннее было мне узнать, что восточные люди — завзятые шашлычники, по нашему мнению, — тоже держат это слово за русское и именно им обозначают шашлык, приготовленный не по вековым восточным правилам.

Дело здесь в том, что у тюркских народов любое жаркое называется персидским словом «кебаб». Рубленый кебаб — люля-кебаб, куриный — тавук-кебаб, а приготовленный на вертеле — шиш-кебаб, шешли-кебаб, то есть вертельный кебаб. Ибо «шиш» обозначает вертел. (Вспомните, как мы показываем «шиш тебе».) Как это часто бывает, попав в Россию и завоевав популярность, шешли-кебаб утратил вторую часть составного своего названия и стал — с более привычным для русского уха окончанием — шашлыком. Каковое слово, если попадает на зуб иностранцам, считается уже русским.

Однажды я шел возле станции метро и услышал запах жареного мяса. Этот запах меня прельстил. Я оглянулся и увидел «лицо кавказской национальности» — в мятых джинсах, — стоящее у длинного и дымящегося железного ящика. Это был несомненно шашлычник из тех, кого сейчас так много в любом скоплении народа в Москве. Я направился к нему.

На металлических шампурах (шишах) нанизаны были кусочки полуобугленного мяса. Цена обозначена не была.

— Почем кебаб? — осведомился я, пытаясь родным термином вызвать расположение продавца.

— Какой кебаб, какой? — нервно отвечал он вопросом. — A-а, это… — И, очевидно предположив во мне человека, видавшего шиши и получше, доверительно махнул рукой: — Кебаб, что ли? Какой кебаб? Обыкновенный шашлык, слушай…

А тут как раз цитатко из Минца:

Несколько более запутанная и — я бы сказал — забавная история у шашлыка. Мы его очень любим, он подается в любом ресторане, но не рассматриваем его как исконное русское блюдо. За границей же шашлык («shashlik», так и пишется латинскими буквами) — обязательная принадлежность русских ресторанов и целая глава в книгах о русской кухне. Еще страннее было мне узнать, что восточные люди — завзятые шашлычники, по нашему мнению, — тоже держат это слово за русское и именно им обозначают шашлык, приготовленный не по вековым восточным правилам.

Дело здесь в том, что у тюркских народов любое жаркое называется персидским словом «кебаб». Рубленый кебаб — люля-кебаб, куриный — тавук-кебаб, а приготовленный на вертеле — шиш-кебаб, шешли-кебаб, то есть вертельный кебаб. Ибо «шиш» обозначает вертел. (Вспомните, как мы показываем «шиш тебе».) Как это часто бывает, попав в Россию и завоевав популярность, шешли-кебаб утратил вторую часть составного своего названия и стал — с более привычным для русского уха окончанием — шашлыком. Каковое слово, если попадает на зуб иностранцам, считается уже русским.

Однажды я шел возле станции метро и услышал запах жареного мяса. Этот запах меня прельстил. Я оглянулся и увидел «лицо кавказской национальности» — в мятых джинсах, — стоящее у длинного и дымящегося железного ящика. Это был несомненно шашлычник из тех, кого сейчас так много в любом скоплении народа в Москве. Я направился к нему.

На металлических шампурах (шишах) нанизаны были кусочки полуобугленного мяса. Цена обозначена не была.

— Почем кебаб? — осведомился я, пытаясь родным термином вызвать расположение продавца.

— Какой кебаб, какой? — нервно отвечал он вопросом. — A-а, это… — И, очевидно предположив во мне человека, видавшего шиши и получше, доверительно махнул рукой: — Кебаб, что ли? Какой кебаб? Обыкновенный шашлык, слушай…