Источник: en.wikipedia.org

суббота, 25 июля 2015

Вдыхание запаха растущего на Гавайях гриба Phallus indusiatus может вызвать спонтанный оргазм у женщин, согласно исследованию 2001 года. У тех участниц эксперимента, что не испытали оргазм, все равно были замечены физиологические изменения, такие как учащённое биение сердца. С мужчинами же ничего не произошло, все они назвали запах гриба отвратительным.

Источник: en.wikipedia.org

Источник: en.wikipedia.org

В течение нескольких лет я с ослабевающим интересом наблюдала за тем, как люди превращают русский язык в его жалкое подобие. Тенденции сохраняются: по-прежнему, например, слово «координальный» (sic!) употребляется вместо «кардинальный». А недавно тема координальности получила долгожданное развитие: появился горячо встреченный общественностью «серый координал». «Нелицеприятный» повсеместно употребляют в значении «неприятный». Всё те же трудности вызывают «несмотря» и «невзирая»: люди отказываются понимать, когда это пишется слитно, а когда раздельно. Та же история с «в виду» и «ввиду». Желающие сказать, что на них произвело большое впечатление что-то вкупе с чем-то, по-прежнему настаивают на том, что они находятся «в купе»; вся страна куда-то едет. «Вкратце», пережившее периоды «в крадце» и «вкраце», выродилось в блистательное чудовище «в крации» (впервые с ним столкнувшиеся наивно искали «крацию» в словарях). Наречия, конечно, всегда страдали. Многое вываливается на чьё-то несчастное лицо: проблемы в образовании — на лицо, факт супружеской измены — на лицо, дурные манеры — на лицо, кризис власти — на лицо, плохие дороги — на лицо, произвол начальства — на лицо, и так будет продолжаться, пока население не выучит наречие «налицо» (чего население делать явно не собирается). Люди упорно мучают неизвестную мне женщину-инвалида, действуя «в слепую», и играют с гранатами, когда пишут «быть на чеку» вместо «быть начеку», но никогда прежде они так не изощрялись. Без специальной подготовки и не догадаешься, что «не в домек» — это «невдомёк», а не в какой-то там домик.

читать дальше

читать дальше

Ту, какое сбинсфбо!

Мерзавцы-греки произносят свою букву «бета» столь неясно, что толком и не разберешь, какой звук они пытаются произнести. И со звуками «т» и «ф» там тоже явные проблемы: трудно отличить один от другого. Поэтому на заре славянской и русской письменности было принято решение читать греческую бету как «в», а греческую же фиту — как «ф». И, соответственно, так переводились все тексты с греческого, даже те, которые были переводами с других языков, например с арамейского. (А еще мы навели примерно такого же шороху со многими греческими гласными, в том числе навечно запутались с «е», «э» и «и», но это уже детали.)

Поэтому мы и называем до сих пор

Марту — Марфой,

Агату — Агафьей,

Теодора — Федором,

а Бабилон — Вавилоном.

И упрямо отказываемся соглашаться со всем миром и в том числе с самими греками, что вс`-таки наше прочтение не всегда идеально близко к оригиналу. Мы упираем на то, что греки уже сами не помнят, как говорили в древности. Ну подумайте, как могли назвать своего первенца родители-евреи эльфийской кличкой Бетуэль? Разве это имя для иудейского младенца? Разумеется, как любые нормальные родители, они дали ему гордое имя Вафуил!

Вот так и в славянском тексте Библии написано. А евреи, которые лепечут, что-де не могло у них никаких Вафуилов быть, — так они вообще Христа распяли и потому не считаются, да!

Проблемы начались, когда латинских текстов в наши монастыри и думские приказы стало попадать больше, чем греческих. Латиняне-то греческие слова через «б» и «т» писали, подлюки. Поэтому в кое-каких случаях пришлось пойти на уступки дурной латыни, и уже при патриархе Никоне библиотеки, скажем, именовали именно так, по-новомодному, а не «вивлиофиками», как раньше принято было. Но Священное Писание было и остается до сих пор неприкосновенным в этом плане. Никаких Натаниэлей — только Нафанаилы; никаких Беньяменов — только Вениамины, никаких Габриэлей — Гаврилой будет! Ничего не поменялось даже после того, как были найдены отрывки неизвестной до тех пор древнегреческой поэмы (видимо, принадлежащей Гесиоду), в которой описываются бараны, бегущие с гор. Очень подробно, детально даже, к сожалению, описываются. И если принять на веру, что славянские переводчики правильнее всего расшифровали исконное произношение спорных букв, то придется признать, что во времена Гесиода бараны имели скверную привычку бегать с криками «Ви! Ви!».

Как сказал великий Сакиспаче. Переводческая байка

Виталий Олейник, филолог, кандидат наук

Эта история произошла в «Иностранной литературе» в конце 70-х годов. Туда доставили статью из некоего румынского издания. Проходная статья совершенно, что-то про верность социалистическим идеалам. Нашли тетушку-молдаванку, которая и вызвалась за соответствующий гонорар всю эту муру перепереть на великорусское наречие. Приносят перевод главреду, тот его одним глазом просматривает — дрянь полная, да и ладно. Но один момент главреда все-таки слегка зацепил:

— А кто такой Сакиспаче?

— Где?

— Вот тут написано: «Как сказал великий Сакиспаче». Это кто?

— Румын какой-нибудь.

— Понятно, что румын. Но почему «великий»?

— Но для румын, наверное, великий.

— Ладно, сдавайте... Впрочем, когда у нас последний срок сдачи? Вот давайте до четверга и подождем. Ко мне зайдет Самарин послезавтра, спросим у него, что это за Сакиспаче.

Знаменитый филолог, специалист по романо-германской литературе, пользовался славой лучшего эрудита СССР. Но на Сакиспаче сломался и он.

— Первый раз слышу. А оригинал статьи сохранился? Поищите. Ничего, я подожду, это даже интересно... Так, вот он у нас, значит. Ага, ага... Михаил Александрович, а в редакции хоть кто-то в первоисточник заглядывал?..

Великий румын Сакиспаче оказался Шекспиром. Ну не знала молдавская переводчица, кто это такой, и дала простую транслитерацию. И потом ещ` долго по редакциям Москвы ходила прибаутка: «Как сказал великий Сакиспаче...»

Мерзавцы-греки произносят свою букву «бета» столь неясно, что толком и не разберешь, какой звук они пытаются произнести. И со звуками «т» и «ф» там тоже явные проблемы: трудно отличить один от другого. Поэтому на заре славянской и русской письменности было принято решение читать греческую бету как «в», а греческую же фиту — как «ф». И, соответственно, так переводились все тексты с греческого, даже те, которые были переводами с других языков, например с арамейского. (А еще мы навели примерно такого же шороху со многими греческими гласными, в том числе навечно запутались с «е», «э» и «и», но это уже детали.)

Поэтому мы и называем до сих пор

Марту — Марфой,

Агату — Агафьей,

Теодора — Федором,

а Бабилон — Вавилоном.

И упрямо отказываемся соглашаться со всем миром и в том числе с самими греками, что вс`-таки наше прочтение не всегда идеально близко к оригиналу. Мы упираем на то, что греки уже сами не помнят, как говорили в древности. Ну подумайте, как могли назвать своего первенца родители-евреи эльфийской кличкой Бетуэль? Разве это имя для иудейского младенца? Разумеется, как любые нормальные родители, они дали ему гордое имя Вафуил!

Вот так и в славянском тексте Библии написано. А евреи, которые лепечут, что-де не могло у них никаких Вафуилов быть, — так они вообще Христа распяли и потому не считаются, да!

Проблемы начались, когда латинских текстов в наши монастыри и думские приказы стало попадать больше, чем греческих. Латиняне-то греческие слова через «б» и «т» писали, подлюки. Поэтому в кое-каких случаях пришлось пойти на уступки дурной латыни, и уже при патриархе Никоне библиотеки, скажем, именовали именно так, по-новомодному, а не «вивлиофиками», как раньше принято было. Но Священное Писание было и остается до сих пор неприкосновенным в этом плане. Никаких Натаниэлей — только Нафанаилы; никаких Беньяменов — только Вениамины, никаких Габриэлей — Гаврилой будет! Ничего не поменялось даже после того, как были найдены отрывки неизвестной до тех пор древнегреческой поэмы (видимо, принадлежащей Гесиоду), в которой описываются бараны, бегущие с гор. Очень подробно, детально даже, к сожалению, описываются. И если принять на веру, что славянские переводчики правильнее всего расшифровали исконное произношение спорных букв, то придется признать, что во времена Гесиода бараны имели скверную привычку бегать с криками «Ви! Ви!».

Как сказал великий Сакиспаче. Переводческая байка

Виталий Олейник, филолог, кандидат наук

Эта история произошла в «Иностранной литературе» в конце 70-х годов. Туда доставили статью из некоего румынского издания. Проходная статья совершенно, что-то про верность социалистическим идеалам. Нашли тетушку-молдаванку, которая и вызвалась за соответствующий гонорар всю эту муру перепереть на великорусское наречие. Приносят перевод главреду, тот его одним глазом просматривает — дрянь полная, да и ладно. Но один момент главреда все-таки слегка зацепил:

— А кто такой Сакиспаче?

— Где?

— Вот тут написано: «Как сказал великий Сакиспаче». Это кто?

— Румын какой-нибудь.

— Понятно, что румын. Но почему «великий»?

— Но для румын, наверное, великий.

— Ладно, сдавайте... Впрочем, когда у нас последний срок сдачи? Вот давайте до четверга и подождем. Ко мне зайдет Самарин послезавтра, спросим у него, что это за Сакиспаче.

Знаменитый филолог, специалист по романо-германской литературе, пользовался славой лучшего эрудита СССР. Но на Сакиспаче сломался и он.

— Первый раз слышу. А оригинал статьи сохранился? Поищите. Ничего, я подожду, это даже интересно... Так, вот он у нас, значит. Ага, ага... Михаил Александрович, а в редакции хоть кто-то в первоисточник заглядывал?..

Великий румын Сакиспаче оказался Шекспиром. Ну не знала молдавская переводчица, кто это такой, и дала простую транслитерацию. И потом ещ` долго по редакциям Москвы ходила прибаутка: «Как сказал великий Сакиспаче...»

Оригинал взят у в Переводческие байки

Отрывок из статьи Д.Маслова (MAXIM, июнь 2014).

via

Слово за «Слово»

Не было у славистов занятия любимее, чем расшифровывать наше всё — самый главный памятник русской письменности «Слово о полку Игореве». Дело не только в том, что «Слово» было написано очень давно и язык с тех пор поменялся до неузнаваемости. Дело в том, что: а) оно было написано вообще без пробелов между словами, как тогда было принято; б) оригинал до нас не дошёл, а дошёл только «испорченный телефон», потому что самая древняя запись памятника, имеющаяся у нас на руках, — это копия XVIII века с копии XVI века. И оба копииста наляпали в своих списках такое количество ошибок, что теперь «Слово» содержит больше тёмных мест, чем самый заумный каббалистический трактат. И вот свои вариации расшифровок этих мест ежегодно предлагали знаменитые филологи, литературоведы, историки и писатели. Переводов «Слова» насчитывается буквально сотни.

А потом произошло пришествие Олжаса Сулейменова. Этот казахский Чингисхан от филологии устроил славистам такой разгром под Калкой, что они не могут отойти от потрясения до сих пор. В своей книге «Аз и Я» Сулейменов разобрал большинство темных мест «Слова» — легко, непринужденно и отвратительно убедительно. Будучи тюркологом, специалистом по тюркским языкам, он без каких-либо проблем понял «Слово» лучше любого слависта-русиста. Потому что, оказывается, это произведение написано на страшном русско-славянско-половецко-кипчакском жаргоне, то есть кишмя кишит тюркизмами, которые автор вставлял в текст с той же непринужденностью, с которой сегодняшний менеджер говорит об офшорах, стартапах и прочих краудсорсингах.

Выяснилась масса любопытных вещей.

«Куры города Тьмутаракани», до которых «доскакаше» один из героев, наконец перестали кудахтать. Эти птички, так смущавшие веками переводчиков, оказались обычными стенами: «кура» — у тюрков «стена».

«Дебри Кисани» из темных лесов, окружавших великий русский град Кисань, неизвестно, правда, где находившийся и куда потом девшийся, превратились в «дебир кисан» — «железные оковы».

«Тощие тулы», хоронившие князя, обратились из совсем уж фантасмагоричных «прохудившихся колчанов» в худых вдов, обряжавших князя в последний путь. Ибо у тюрков «тула» — это «вдова».

«Птица горазда», над которой тоже сломали голову многие переводчики, переводя ее как «очень быструю птицу», стала «горазом», то есть по-тюркски — петухом.

И так далее и тому подобное. Смысл всего произведения в результате этих многочисленных изменений оказался кардинально новым, текст — почти неузнаваемым.

Сказать, что слависты обиделись, — значит ничего не сказать. Книгу Сулейменова встретили гробовым молчанием. Ее существование как бы просто проигнорировалось. Но с тех пор ни одного нового перевода «Слова», ни одной серьезной работы о нем больше не выходило. Потому что писать о нем, не принимая во внимание правок Сулейменова, теперь невозможно. А признать их нестерпимо обидно.

Написано отменно. Вся статья "Бабилонская вашня" - про баранов, кричащих "Ви! Ви!", про рога Моисея, про Кузинатру, про Сакиспаче и прочий кайф - http://rualev.livejournal.com/1147399.html

via

Слово за «Слово»

Не было у славистов занятия любимее, чем расшифровывать наше всё — самый главный памятник русской письменности «Слово о полку Игореве». Дело не только в том, что «Слово» было написано очень давно и язык с тех пор поменялся до неузнаваемости. Дело в том, что: а) оно было написано вообще без пробелов между словами, как тогда было принято; б) оригинал до нас не дошёл, а дошёл только «испорченный телефон», потому что самая древняя запись памятника, имеющаяся у нас на руках, — это копия XVIII века с копии XVI века. И оба копииста наляпали в своих списках такое количество ошибок, что теперь «Слово» содержит больше тёмных мест, чем самый заумный каббалистический трактат. И вот свои вариации расшифровок этих мест ежегодно предлагали знаменитые филологи, литературоведы, историки и писатели. Переводов «Слова» насчитывается буквально сотни.

А потом произошло пришествие Олжаса Сулейменова. Этот казахский Чингисхан от филологии устроил славистам такой разгром под Калкой, что они не могут отойти от потрясения до сих пор. В своей книге «Аз и Я» Сулейменов разобрал большинство темных мест «Слова» — легко, непринужденно и отвратительно убедительно. Будучи тюркологом, специалистом по тюркским языкам, он без каких-либо проблем понял «Слово» лучше любого слависта-русиста. Потому что, оказывается, это произведение написано на страшном русско-славянско-половецко-кипчакском жаргоне, то есть кишмя кишит тюркизмами, которые автор вставлял в текст с той же непринужденностью, с которой сегодняшний менеджер говорит об офшорах, стартапах и прочих краудсорсингах.

Выяснилась масса любопытных вещей.

«Куры города Тьмутаракани», до которых «доскакаше» один из героев, наконец перестали кудахтать. Эти птички, так смущавшие веками переводчиков, оказались обычными стенами: «кура» — у тюрков «стена».

«Дебри Кисани» из темных лесов, окружавших великий русский град Кисань, неизвестно, правда, где находившийся и куда потом девшийся, превратились в «дебир кисан» — «железные оковы».

«Тощие тулы», хоронившие князя, обратились из совсем уж фантасмагоричных «прохудившихся колчанов» в худых вдов, обряжавших князя в последний путь. Ибо у тюрков «тула» — это «вдова».

«Птица горазда», над которой тоже сломали голову многие переводчики, переводя ее как «очень быструю птицу», стала «горазом», то есть по-тюркски — петухом.

И так далее и тому подобное. Смысл всего произведения в результате этих многочисленных изменений оказался кардинально новым, текст — почти неузнаваемым.

Сказать, что слависты обиделись, — значит ничего не сказать. Книгу Сулейменова встретили гробовым молчанием. Ее существование как бы просто проигнорировалось. Но с тех пор ни одного нового перевода «Слова», ни одной серьезной работы о нем больше не выходило. Потому что писать о нем, не принимая во внимание правок Сулейменова, теперь невозможно. А признать их нестерпимо обидно.

Написано отменно. Вся статья "Бабилонская вашня" - про баранов, кричащих "Ви! Ви!", про рога Моисея, про Кузинатру, про Сакиспаче и прочий кайф - http://rualev.livejournal.com/1147399.html

Оригинал взят у в Аорист vs Имперфект

Я споткнулся в лингвистической траве об какие-то грабли, предполагаю, что очень известные. Любой студент-первокурсник, у кого есть старославянский и древнерусский в анамнезе, наверное, меня на смех подымет. Но я ньюб, мне можно.

"Одним махом семерых побивахом"

"Одним махом семерых побивахом"

Эта пословица - живая, встречается даже в современной разговорной речи. Участвует в сказках, и не только русских народных. Храбрый портняжка, знатный убийца мух - персонаж европейский, но к нему это выражение прикладывают в пересказе.

Засада вот в чём.

Мудрецы утверждают, что эта пословица - один из редких примеров сохранения аориста. Древнего глагольного времени, обозначающего краткое неделимое действие в прошлом. Аорист растворился в XIV веке, оставив после себя буквально несколько окаменелых словоформ, по пальцам пересчитать можно.

Но вот я копаюсь в таблицах спряжений и вижу - нифига это не аорист.

Был бы это аорист, звучало бы, например, так:

"Одним бздохом семерых побивохом"

И причём в конкретном смысле - что мы (а нас несколько) как-то однажды насмерть прибили семь врагов своей выдающейся анальной декомпрессией.

Те же мудрецы в дальнейшем настаивают, что в современном русском имперфекта не сохранилось вообще. А имперфект - это тоже древнее глагольное время, но другого характера: длительные действия в прошлом, которые часто повторялись. Имперфект использовался для описания обычаев и традиций.

И, судя по таблицам суффиксов, исходная пословица - это таки имперфект. "Побивахом". В том смысле, что мы обычно по традиции одним ударом убивали сразу семерых врагов. После завтрака. А после обеда - скажем, ещё одиннадцать.

В том же XIV веке в русском языке появилось хитрое изобретение - вид глагола - которое и стёрло обе эти древние формы времени. Аорист стал совершенным видом, а имперфект - несовершенным. И теперь сам чорт в них ногу сломит. И тот же храбрый портняжка путается в показаниях, насчёт того, сколько их было - один или много. Потому что, если бы он был по-честному один, то надо было так и говорить на чистом древнерусском в имперфекте: "Один мах - семерых побивах".

Так что же говорит наука за эту пословицу - аорист или имперфект?

Update: В комменты пришла наука и говорит: таки аорист. "Побивохом", увы, быть никак не может, потому что неизменяемая основа - "побива". Она заканчивается на гласный звук и допускает аористический суффикс "-хом".

И это значит, что все семь врагов были побиты только один раз, другого такого случая не было. Но портняжка был не один при этом (организованная группа).

А вот если бы эта группа неоднократно выходила на дело - то имперфект был бы "побиваахом".

Видимо, у меня какие-то детские таблицы были, ненаучные.

"Одним махом семерых побивахом"

"Одним махом семерых побивахом"Эта пословица - живая, встречается даже в современной разговорной речи. Участвует в сказках, и не только русских народных. Храбрый портняжка, знатный убийца мух - персонаж европейский, но к нему это выражение прикладывают в пересказе.

Засада вот в чём.

Мудрецы утверждают, что эта пословица - один из редких примеров сохранения аориста. Древнего глагольного времени, обозначающего краткое неделимое действие в прошлом. Аорист растворился в XIV веке, оставив после себя буквально несколько окаменелых словоформ, по пальцам пересчитать можно.

Но вот я копаюсь в таблицах спряжений и вижу - нифига это не аорист.

Был бы это аорист, звучало бы, например, так:

"Одним бздохом семерых побивохом"

И причём в конкретном смысле - что мы (а нас несколько) как-то однажды насмерть прибили семь врагов своей выдающейся анальной декомпрессией.

Те же мудрецы в дальнейшем настаивают, что в современном русском имперфекта не сохранилось вообще. А имперфект - это тоже древнее глагольное время, но другого характера: длительные действия в прошлом, которые часто повторялись. Имперфект использовался для описания обычаев и традиций.

И, судя по таблицам суффиксов, исходная пословица - это таки имперфект. "Побивахом". В том смысле, что мы обычно по традиции одним ударом убивали сразу семерых врагов. После завтрака. А после обеда - скажем, ещё одиннадцать.

В том же XIV веке в русском языке появилось хитрое изобретение - вид глагола - которое и стёрло обе эти древние формы времени. Аорист стал совершенным видом, а имперфект - несовершенным. И теперь сам чорт в них ногу сломит. И тот же храбрый портняжка путается в показаниях, насчёт того, сколько их было - один или много. Потому что, если бы он был по-честному один, то надо было так и говорить на чистом древнерусском в имперфекте: "Один мах - семерых побивах".

Так что же говорит наука за эту пословицу - аорист или имперфект?

Update: В комменты пришла наука и говорит: таки аорист. "Побивохом", увы, быть никак не может, потому что неизменяемая основа - "побива". Она заканчивается на гласный звук и допускает аористический суффикс "-хом".

И это значит, что все семь врагов были побиты только один раз, другого такого случая не было. Но портняжка был не один при этом (организованная группа).

А вот если бы эта группа неоднократно выходила на дело - то имперфект был бы "побиваахом".

Видимо, у меня какие-то детские таблицы были, ненаучные.

Инсценировка первой части романа А. и Б. Стругацких.

В ролях: В. Смирнов, Н. Слободская, О. Лянсберг, Л. Секирин, В. Костецкий, Р. Литвинов, В. Тыкке, М. Розанов, Д. Волосов, В. Арсентьев.

Режиссер: А. Белинский.

Ленинградская студия телевидения. Третье творческое объединение.

До настоящего времени был известен только отрывок с двумя фрагментами из этого телеспектакля общим временем 1:11. И он много лет закономерно вызывал у людей мучительное желание увидеть полную версию.

Ант Скаландис в книге "Братья Стругацкие" (М.: АСТ, 2008. — 704 с.) упоминает так об этом телеспектакле: "Телефильм был негативно встречен авторами и зрителями и больше в эфире не появлялся".

И в общем, нигде особо про этот фильм не писал никто.

Я посмотрел.

Это нечеловеческое советское мимими. И уникальный коллекционный документ эпохи.

Причём сделано на коленке, из подручных листов ватмана и подходящих деревянных стенок из соседнего павильона. Хочется думать, что это был такой тихий подвиг постановщиков - когда дирекция отказалась выделять деньги на съёмку. Да и в титрах что-то подозрительно мало людей.

Режиссёр снял полностью первую часть повести - "Суета вокруг дивана" - плюс ещё эпилог на 10 минут, где описана ключевая сцена новогодней работы в институте (а это из второй части). И в этом эпилоге понапихали, конешно, весь необходимый пафос, которого просто неоткуда было взять в первой части ПНвС. Горящие глаза, славатруду, вселяжем грудьюнабаррикады и прочее. Понятно, почему авторам не понравилось.

Но есть и забавные моменты в фильме.

Наина Киевна, например, которая похожа на Сталина. Её роскошно сыграла Фаина Слободская. Правда, получился совершенно другой персонаж, не от Стругацких.

Очень смешной Кристобаль Хозевич, тоже вообще не оттуда, который говорит "умклайдёт". В роли "умклайдёта" - мятая консервная банка.

Отличный телефонный диалог с Онучкиной. Кот Василий (несмотря что сделан из какого-то валенка), в общем, тоже хорошо играет.

Хороший милиционер. Молодой Костецкий (который правильный доктор Ливси).

Диван, правда, подкачал. Вместо него там какая-то тощая кушетка, судя по всему, выпрошенная у знакомых. Впрочем, как и весь остальной антураж, собранный с миру по нитке.

Кстати, следующую экранизацию ПНвС обещают снять полным метром к 2017 году.

Ссылку на кино увидел у Лина Лобарёва в FB.

отсюда bujhm.livejournal.com/683063.html

В ролях: В. Смирнов, Н. Слободская, О. Лянсберг, Л. Секирин, В. Костецкий, Р. Литвинов, В. Тыкке, М. Розанов, Д. Волосов, В. Арсентьев.

Режиссер: А. Белинский.

Ленинградская студия телевидения. Третье творческое объединение.

До настоящего времени был известен только отрывок с двумя фрагментами из этого телеспектакля общим временем 1:11. И он много лет закономерно вызывал у людей мучительное желание увидеть полную версию.

Ант Скаландис в книге "Братья Стругацкие" (М.: АСТ, 2008. — 704 с.) упоминает так об этом телеспектакле: "Телефильм был негативно встречен авторами и зрителями и больше в эфире не появлялся".

И в общем, нигде особо про этот фильм не писал никто.

Я посмотрел.

Это нечеловеческое советское мимими. И уникальный коллекционный документ эпохи.

Причём сделано на коленке, из подручных листов ватмана и подходящих деревянных стенок из соседнего павильона. Хочется думать, что это был такой тихий подвиг постановщиков - когда дирекция отказалась выделять деньги на съёмку. Да и в титрах что-то подозрительно мало людей.

Режиссёр снял полностью первую часть повести - "Суета вокруг дивана" - плюс ещё эпилог на 10 минут, где описана ключевая сцена новогодней работы в институте (а это из второй части). И в этом эпилоге понапихали, конешно, весь необходимый пафос, которого просто неоткуда было взять в первой части ПНвС. Горящие глаза, славатруду, вселяжем грудьюнабаррикады и прочее. Понятно, почему авторам не понравилось.

Но есть и забавные моменты в фильме.

Наина Киевна, например, которая похожа на Сталина. Её роскошно сыграла Фаина Слободская. Правда, получился совершенно другой персонаж, не от Стругацких.

Очень смешной Кристобаль Хозевич, тоже вообще не оттуда, который говорит "умклайдёт". В роли "умклайдёта" - мятая консервная банка.

Отличный телефонный диалог с Онучкиной. Кот Василий (несмотря что сделан из какого-то валенка), в общем, тоже хорошо играет.

Хороший милиционер. Молодой Костецкий (который правильный доктор Ливси).

Диван, правда, подкачал. Вместо него там какая-то тощая кушетка, судя по всему, выпрошенная у знакомых. Впрочем, как и весь остальной антураж, собранный с миру по нитке.

Кстати, следующую экранизацию ПНвС обещают снять полным метром к 2017 году.

Ссылку на кино увидел у Лина Лобарёва в FB.

отсюда bujhm.livejournal.com/683063.html

пятница, 24 июля 2015

Оригинал взят у в "Сливочное масло считается среди варваров самым большим деликатесом" (с)

"Сливочное масло, — сказал Плиний Старший, — считается среди варваров самым большим деликатесом, и позволить его себе может только настоящий богач".

Долгое время сливочное масло в Англии употреблялось прежде всего как лечебное и

косметическое средство, а не просто в пищу. Его обычно делали весной или летом и сохраняли в подсоленном виде.

"Майское масло" особенно рекомендовалось детям при невралгических и ревматических болях, а также при запорах. В XVII веке масло все еще считалось "пищей простонародья", как писал в 1655 году Томас Маффет; лишь в XVIII веке его стали широко использовать в готовке и мазать на хлеб".

Даниель Дефо. "Дневник чумного года", примечания

Долгое время сливочное масло в Англии употреблялось прежде всего как лечебное и

косметическое средство, а не просто в пищу. Его обычно делали весной или летом и сохраняли в подсоленном виде.

"Майское масло" особенно рекомендовалось детям при невралгических и ревматических болях, а также при запорах. В XVII веке масло все еще считалось "пищей простонародья", как писал в 1655 году Томас Маффет; лишь в XVIII веке его стали широко использовать в готовке и мазать на хлеб".

Даниель Дефо. "Дневник чумного года", примечания

Ну и раз пошла такая пьянка, можно вспомнить из старенького:

КИНО: ПОЛВЕКА СО СТРУГАЦКИМИ

(Опыт альтернативно-криптоисторического экскурса)

Дата: 31 декабря 2118 года

Автор: Шейла Кадар

Тема 0013: Сказка о Двойке

Содержание: Фильм, фильм, фильм...

Список фильмов, снятых по произведениям братьев Стругацких, довольно обширен, и одно только их перечисление может занять много места. Поэтому в данном очерке ограничусь лишь первыми пятьюдесятью годами, исчисляемыми с 1958 года, когда у Стругацких вышла первая их повесть «Страна багровых туч».

И в том же 1958-м Стругацкие дебютировали в кино. Согласитесь, редкостное совпадение, можно сказать, исключительное.

Именно поэтому я и решила обратиться к ретроспективе и напомнить некоторые факты.

(Замечу также, что здесь и далее под Стругацкими в кинематографе я имею в виду, так сказать, обобщенный образ, в который входит как творчество знаменитого авторского тандема, то есть непосредственно написанное обоими авторами вместе, так и творчество С. Ярославцева и С. Витицкого - в той мере, в какой этим творчеством интересовался кинематограф, и, наконец, то, что один из авторов или они оба делали непосредственно для кино - то есть оригинальные сценарии.)

Не всякий поклонник творчества братьев Стругацких - да и не каждый историк советского/российского кинематографа - помнит сейчас, что путь Стругацких-кинематографистов начинался вовсе не с художественных фильмов.

В октябре 1958 года на советские экраны вышел документальный фильм «Пепел Бикини» по совместному сценарию Л. Петрова и А. Стругацкого. Фильм, по сути, представляет собой смесь красивых тропических видов, съемок на разных расстояниях моторно-парусных шхун и нарезок из западной кинохроники - от моментов инаугурации американских президентов и рекламных роликов до серии ядерных взрывов, часть из которых, если изучить хронику внимательнее, была произведена вовсе не на атолле Бикини, а в пустыне Невада, на фоне которых закадровый голос несколько монотонно читает выдержки из книги. В общем, фильм получился, несмотря на красочность тропических пляжей, серым, заметно ангажированным и потому скучноватым.

Следующим по времени опытом в области кинематографии стал небольшой телеспектакль по новелле «Свечи перед пультом» (1960). По сути, это любительский спектакль, поставленный студентами и аспирантами Московского историко-архивного института по самодельной пьесе и с самодеятельной режиссурой (режиссер Е. Воробьев). Без сомнения, этому спектаклю так и суждено было бы кануть в безвестность и остаться только в памяти его участников, однако он был снят на любительскую кинокамеру и затем показан в рамках передачи «Очевидное-невероятное» (1962). Гости передачи размышляли о способах хранения информации, и спектакль служил иллюстрацией к их беседе.

Другой телеспектакль «Кто бы пошел вперед?» (1963) - был поставлен силами Горьковского ТЮЗа по новелле «Десантники» и снят на пленку Горьковским же телевидением под руководством профессионального режиссера-документалиста Юрия Беспалова (снявшего несколькими годами позже также документальный фильм с участием в том числе и А. Н. Стругацкого, посвященный проблеме контакта с внеземными цивилизациями). Единственным примечательным моментом в этом мероприятии можно назвать то, что А. Н. Стругацкий принимал некоторое участие в постановке, впрочем ограничившееся просто приездом в Горький (ныне - Нижний Новгород) и просмотром рабочих материалов. К сожалению, посмотрели этот телеспектакль только жители города Горького.

читать дальше

КИНО: ПОЛВЕКА СО СТРУГАЦКИМИ

(Опыт альтернативно-криптоисторического экскурса)

Дата: 31 декабря 2118 года

Автор: Шейла Кадар

Тема 0013: Сказка о Двойке

Содержание: Фильм, фильм, фильм...

Список фильмов, снятых по произведениям братьев Стругацких, довольно обширен, и одно только их перечисление может занять много места. Поэтому в данном очерке ограничусь лишь первыми пятьюдесятью годами, исчисляемыми с 1958 года, когда у Стругацких вышла первая их повесть «Страна багровых туч».

И в том же 1958-м Стругацкие дебютировали в кино. Согласитесь, редкостное совпадение, можно сказать, исключительное.

Именно поэтому я и решила обратиться к ретроспективе и напомнить некоторые факты.

(Замечу также, что здесь и далее под Стругацкими в кинематографе я имею в виду, так сказать, обобщенный образ, в который входит как творчество знаменитого авторского тандема, то есть непосредственно написанное обоими авторами вместе, так и творчество С. Ярославцева и С. Витицкого - в той мере, в какой этим творчеством интересовался кинематограф, и, наконец, то, что один из авторов или они оба делали непосредственно для кино - то есть оригинальные сценарии.)

Не всякий поклонник творчества братьев Стругацких - да и не каждый историк советского/российского кинематографа - помнит сейчас, что путь Стругацких-кинематографистов начинался вовсе не с художественных фильмов.

В октябре 1958 года на советские экраны вышел документальный фильм «Пепел Бикини» по совместному сценарию Л. Петрова и А. Стругацкого. Фильм, по сути, представляет собой смесь красивых тропических видов, съемок на разных расстояниях моторно-парусных шхун и нарезок из западной кинохроники - от моментов инаугурации американских президентов и рекламных роликов до серии ядерных взрывов, часть из которых, если изучить хронику внимательнее, была произведена вовсе не на атолле Бикини, а в пустыне Невада, на фоне которых закадровый голос несколько монотонно читает выдержки из книги. В общем, фильм получился, несмотря на красочность тропических пляжей, серым, заметно ангажированным и потому скучноватым.

Следующим по времени опытом в области кинематографии стал небольшой телеспектакль по новелле «Свечи перед пультом» (1960). По сути, это любительский спектакль, поставленный студентами и аспирантами Московского историко-архивного института по самодельной пьесе и с самодеятельной режиссурой (режиссер Е. Воробьев). Без сомнения, этому спектаклю так и суждено было бы кануть в безвестность и остаться только в памяти его участников, однако он был снят на любительскую кинокамеру и затем показан в рамках передачи «Очевидное-невероятное» (1962). Гости передачи размышляли о способах хранения информации, и спектакль служил иллюстрацией к их беседе.

Другой телеспектакль «Кто бы пошел вперед?» (1963) - был поставлен силами Горьковского ТЮЗа по новелле «Десантники» и снят на пленку Горьковским же телевидением под руководством профессионального режиссера-документалиста Юрия Беспалова (снявшего несколькими годами позже также документальный фильм с участием в том числе и А. Н. Стругацкого, посвященный проблеме контакта с внеземными цивилизациями). Единственным примечательным моментом в этом мероприятии можно назвать то, что А. Н. Стругацкий принимал некоторое участие в постановке, впрочем ограничившееся просто приездом в Горький (ныне - Нижний Новгород) и просмотром рабочих материалов. К сожалению, посмотрели этот телеспектакль только жители города Горького.

читать дальше

Вдогонку к предыдущей записи о телеспектакле по "Понедельнику"

Выпады отдельных современных зрителей мы отметаем как неорганизованные.

Спектакль, конечно, на наш избалованный прекрасными телеспектаклями взгляд кажется убогим, но...

1. благородное искусство телеспектаклей еще только становилось на ноги. не скажу, что такого качества были все тогдашние телеспектакли, однако в среднестатистические рамки для 1965 года он вкладывается.. Вообще впечатление, что актеры ранее играли только в радиоспектаклях, а телевидение для них нечто новое: актеры принимают странные позы и не знают, что делать со своим телом. Но были и удачные моменты. Между прочим, когда Хунта убеждал Привалова: "вы очень устали", было несколько секунд крупного плана, когда стало совершенно ясно, что Хунта - очень жесткий и решительный человек, а не просто пижон, зашедший к нам показать, как правильно произносится слово "умклайдет". Эти секунды на мой взгляд гениальны. А вот роль дивана была сыграна неубедительно)

2. спектакль был поставлен по книге, которая на момент постановки еще не была написана целиком. Практически на тот момент была опубликована только "Суета вокруг дивана", первая глава второй части (из которой слепили эпилог спектакля) была опубликована, если не ошибаюсь, только в следующем году.

И вот эта цитата:

Алексей Лукьянов -- то есть заранее решили, что они не Глобус, и потому будут халтурить

Андрей Чертков -- молодец, ты понял наконец... да, это была именно халтура, но через полвека это еще и важный исторический документ..)))

она не в тему.

нет, ребята, спектакли по недописанной книге ставятся не от желания схалтурить, а от энтузиазма. Хочется выразить восторг. Но не получается. Умения нет, и понимания нет, как можно поставить такой материал. А у кого получилось? Вот "Чародеи" что - получились? Неа. И если щас затеют что-то ставить по "Понедельнику", то тем более не получится - уж это точно будет халтура.

Выпады отдельных современных зрителей мы отметаем как неорганизованные.

Спектакль, конечно, на наш избалованный прекрасными телеспектаклями взгляд кажется убогим, но...

1. благородное искусство телеспектаклей еще только становилось на ноги. не скажу, что такого качества были все тогдашние телеспектакли, однако в среднестатистические рамки для 1965 года он вкладывается.. Вообще впечатление, что актеры ранее играли только в радиоспектаклях, а телевидение для них нечто новое: актеры принимают странные позы и не знают, что делать со своим телом. Но были и удачные моменты. Между прочим, когда Хунта убеждал Привалова: "вы очень устали", было несколько секунд крупного плана, когда стало совершенно ясно, что Хунта - очень жесткий и решительный человек, а не просто пижон, зашедший к нам показать, как правильно произносится слово "умклайдет". Эти секунды на мой взгляд гениальны. А вот роль дивана была сыграна неубедительно)

2. спектакль был поставлен по книге, которая на момент постановки еще не была написана целиком. Практически на тот момент была опубликована только "Суета вокруг дивана", первая глава второй части (из которой слепили эпилог спектакля) была опубликована, если не ошибаюсь, только в следующем году.

И вот эта цитата:

Алексей Лукьянов -- то есть заранее решили, что они не Глобус, и потому будут халтурить

Андрей Чертков -- молодец, ты понял наконец... да, это была именно халтура, но через полвека это еще и важный исторический документ..)))

она не в тему.

нет, ребята, спектакли по недописанной книге ставятся не от желания схалтурить, а от энтузиазма. Хочется выразить восторг. Но не получается. Умения нет, и понимания нет, как можно поставить такой материал. А у кого получилось? Вот "Чародеи" что - получились? Неа. И если щас затеют что-то ставить по "Понедельнику", то тем более не получится - уж это точно будет халтура.

Оригинал взят у в Из Мордодыра с Понедельником

Вчера вечером, при посильной помощи Игоря Ткаченко и Сергея Бережного, на одном из заштатных украинских торрентов обнаружился вдруг легендарный телеспектакль 1965 года по повести АБС "Понедельник начинается в субботу". Поскольку файл с торрента скачивался трудно, сообщество тут же устроило экстренный поиск по сети и обнаружило эту же запись в Ютубе, которая, как выяснилось, лежит там уже целых 3 дня (!) и закачана туда самим Ленинградским телевидением, у которого на Ютубе теперь есть свой канал.

Вот этот спектакль:

А вот одно из обсуждений в Мордодыре по мотивам первых лихорадочных просмотров раритетной записи:

Алексей Лукьянов -- Какой-то тихий ужас и самодеятельность эта ленинградская постановка "Понедельника..."

<читать дальше

Вот этот спектакль:

А вот одно из обсуждений в Мордодыре по мотивам первых лихорадочных просмотров раритетной записи:

Алексей Лукьянов -- Какой-то тихий ужас и самодеятельность эта ленинградская постановка "Понедельника..."

<читать дальше

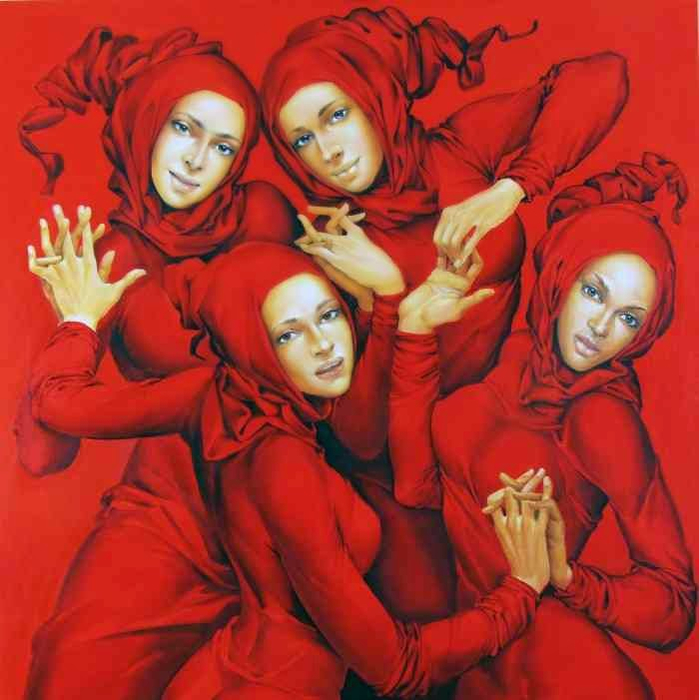

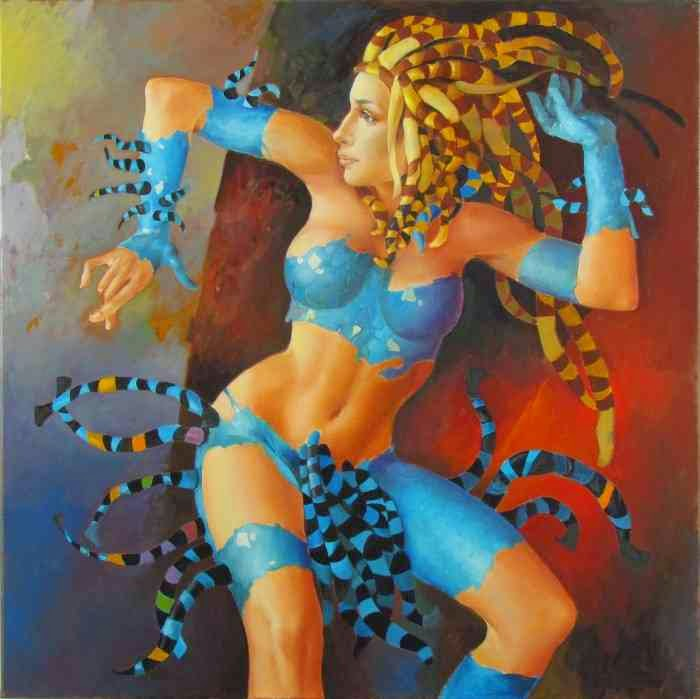

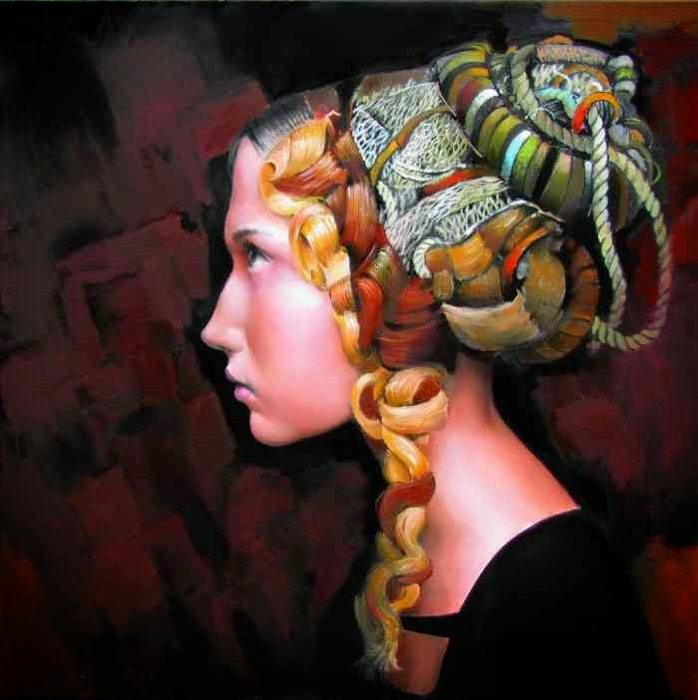

Как сети плету, чтобы ими опутать желанья твои и к себе привязать... Andrius Kovelinas

www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post36766...

www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post36766...

Андрюс Ковелинас находит женщину самой интригующей темой для своих картин. Эти двойственные существа, будто бы соблазняя и дразня, являются вдохновением Андрюса и он продолжает играть с их внешностью, эмоциями, настроением. Вы может показаться, что все эти женщины очень разные, но на самом деле они имеют много общего и зритель должен найти это сходство сам.

Андрюс Ковелинас (Andrius Kovelinas) - ирландский художник. Родился в 1960 году. Находится в авангарде современной интернациональной арт-сцены на протяжении многих лет.

четверг, 23 июля 2015