Зинаи́да (др.-греч. Ζηναις, исп. Zenaida, фр. Zénaïde) — женское имя. В переводе с древнегреческого «принадлежащая Зевсу», «из рода Зевса», «рожденная Зевсом», «божественная дочь». (Из Вики)

На сайте kurufin.ru/html/Translate/Zinaida.html

От древнегреч. имени Ζηναϊς (Зенаис) - "из рода Зевса, Зевсова".

Православный календарь (РПЦ): ж. Зинаида (именины)

Католический календарь (лат., VMR ): ж. Zenais (именины)

Уменьшительные формы в русском языке (П.): Зина, Зинаша, Зинуша, Зинуля, Зинура, Зинуся, Зиня, Зиша, Ина, Ида, Зинаидка

На сайте www.behindthename.com/name/zenaida

Apparently a Greek derivative of Ζηναις (Zenais), which was derived from the name of the Greek god ZEUS. This was the name of a 1st-century saint who was a doctor with her sister Philonella.

OTHER LANGUAGES: Zenais (Ancient Greek), Zénaïde (French), Zinaida, Zina (Russian)

Ngram Viewer

На сайте kurufin.ru/html/Translate/Zinaida.html

От древнегреч. имени Ζηναϊς (Зенаис) - "из рода Зевса, Зевсова".

Православный календарь (РПЦ): ж. Зинаида (именины)

Католический календарь (лат., VMR ): ж. Zenais (именины)

Уменьшительные формы в русском языке (П.): Зина, Зинаша, Зинуша, Зинуля, Зинура, Зинуся, Зиня, Зиша, Ина, Ида, Зинаидка

На сайте www.behindthename.com/name/zenaida

Apparently a Greek derivative of Ζηναις (Zenais), which was derived from the name of the Greek god ZEUS. This was the name of a 1st-century saint who was a doctor with her sister Philonella.

OTHER LANGUAGES: Zenais (Ancient Greek), Zénaïde (French), Zinaida, Zina (Russian)

Ngram Viewer

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 1 | (2.7%) | |

| 2. красивое | 7 | (18.92%) | |

| 3. нейтральное | 8 | (21.62%) | |

| 4. некрасивое | 19 | (51.35%) | |

| 5. очень некрасивое | 2 | (5.41%) | |

| Всего: | 37 | ||

Есения - 4 девочки в Воронеже в 2011 году.

несколько вариантов происхождения

1. Из испанского, от названия какого-то американского дерева. В 197о году в Мексике сняли кино "Есения", а СССР оно было очень популярно.

2 из болгарского, женский вариант имени Есен, которое в свою очередь вариант имени Асен (Возможно, от тюрск. "быстрый, проворный") kurufin.ru/html/Bulgarian_names/bulgarian_names...

3. От фамилии поэта Есенина.

Существует еще вариант имени Ясения (1 девочка в том же Воронеже), но тут, скорее всего, производят от дерева ясень

На сайте www.behindthename.com/name/yesenia

From Jessenia, the genus name of a type of tree found in South America. This name was first used by Yolanda Vargas in the Telenovela 'Yesenia' (1970).

VARIANTS: Jesenia, Jessenia, Yessenia

Ngram Viewer

несколько вариантов происхождения

1. Из испанского, от названия какого-то американского дерева. В 197о году в Мексике сняли кино "Есения", а СССР оно было очень популярно.

2 из болгарского, женский вариант имени Есен, которое в свою очередь вариант имени Асен (Возможно, от тюрск. "быстрый, проворный") kurufin.ru/html/Bulgarian_names/bulgarian_names...

3. От фамилии поэта Есенина.

Существует еще вариант имени Ясения (1 девочка в том же Воронеже), но тут, скорее всего, производят от дерева ясень

На сайте www.behindthename.com/name/yesenia

From Jessenia, the genus name of a type of tree found in South America. This name was first used by Yolanda Vargas in the Telenovela 'Yesenia' (1970).

VARIANTS: Jesenia, Jessenia, Yessenia

Ngram Viewer

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 6 | (16.67%) | |

| 2. красивое | 13 | (36.11%) | |

| 3. нейтральное | 10 | (27.78%) | |

| 4. некрасивое | 5 | (13.89%) | |

| 5. очень некрасивое | 2 | (5.56%) | |

| Всего: | 36 | ||

Емилия - церковный вариант имени Эмилия

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 1 | (3.57%) | |

| 2. красивое | 2 | (7.14%) | |

| 3. нейтральное | 7 | (25%) | |

| 4. некрасивое | 14 | (50%) | |

| 5. очень некрасивое | 4 | (14.29%) | |

| Всего: | 28 | ||

Эта роскошная красная панда! www.liveinternet.ru/users/3596969/post236443433...

О большой панде знают, наверное, все. Этот большой черно-белый «медведь» стал символом Всемирного фонда охраны дикой природы и прообразом множества симпатичных игрушек. А вот его родственник – малая, или красная, панда – известен гораздо меньше. А зря. Зверек этот, хотя и уступает большой панде по размерам, не менее симпатичен. Роскошная густая красно-рыжая шубка, укороченная светлая мордочка, большие широко расставленные, отороченные шерстью уши, длинный пушистый хвост с темными полосками... Размером красная панда немного больше домашней кошки: длина тела – 50–60 см, хвост – 30–50 см, вес – около 5 кг.

Распространена красная панда в Юго-Западном Китае, Непале, Бирме (Мьянме), Бутане и на севере-востоке Индии и встречается здесь в горных районах – на высоте от 2000 до 4800 м над уровнем моря. читать дальше

О большой панде знают, наверное, все. Этот большой черно-белый «медведь» стал символом Всемирного фонда охраны дикой природы и прообразом множества симпатичных игрушек. А вот его родственник – малая, или красная, панда – известен гораздо меньше. А зря. Зверек этот, хотя и уступает большой панде по размерам, не менее симпатичен. Роскошная густая красно-рыжая шубка, укороченная светлая мордочка, большие широко расставленные, отороченные шерстью уши, длинный пушистый хвост с темными полосками... Размером красная панда немного больше домашней кошки: длина тела – 50–60 см, хвост – 30–50 см, вес – около 5 кг.

Распространена красная панда в Юго-Западном Китае, Непале, Бирме (Мьянме), Бутане и на севере-востоке Индии и встречается здесь в горных районах – на высоте от 2000 до 4800 м над уровнем моря. читать дальше

Оригинал взят у в Делил ли Сталин сферы влияния на Луне?

А вот фиг его знает. Вроде, де-факто, кроме трубки, набитой папиросами, Сталин ничего не курил и до самого предсмертного инсульта пребывал в здравом уме, но вот некоторые любители фантастики явно курят и более забористые зелья и начинают мешать фантазии с реальностью...

оказался в неприятной роли человека, пытающегося украсть у российских патриотов славную страницу истории их страны. Беда в том, что автором «славной страницы» является сам Арбитман.

В его фантастический роман включен эпизод, повествующий о «разделе Луны» в ходе Потсдамской конференции 1945 года. Автор, со ссылкой на выдуманные мемуары выдуманного же переводчика американской делегации, повествует о том, как Сталин предложил президенту США Трумэну определить границы сфер влияния сверхдержав… на Луне.

Эта заведомо абсурдная история настолько приглянулась российским поклонникам Иосифа Сталина, что они прочно вписали выдуманные события в реальную историю СССР, — и, несмотря на публикуемые автором разъяснения, ни в какую не желают расставаться с полюбившейся «сенсацией». По теме сняты уже три «документальных» фильма, эпизод включают в монографии и статьи, широко обсуждают на интернет-форумах.

читать дальше

В его фантастический роман включен эпизод, повествующий о «разделе Луны» в ходе Потсдамской конференции 1945 года. Автор, со ссылкой на выдуманные мемуары выдуманного же переводчика американской делегации, повествует о том, как Сталин предложил президенту США Трумэну определить границы сфер влияния сверхдержав… на Луне.

Эта заведомо абсурдная история настолько приглянулась российским поклонникам Иосифа Сталина, что они прочно вписали выдуманные события в реальную историю СССР, — и, несмотря на публикуемые автором разъяснения, ни в какую не желают расставаться с полюбившейся «сенсацией». По теме сняты уже три «документальных» фильма, эпизод включают в монографии и статьи, широко обсуждают на интернет-форумах.

читать дальше

пятница, 14 сентября 2012

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 0 | (0%) | |

| 2. красивое | 3 | (10.34%) | |

| 3. нейтральное | 5 | (17.24%) | |

| 4. некрасивое | 12 | (41.38%) | |

| 5. очень некрасивое | 9 | (31.03%) | |

| Всего: | 29 | ||

Евфроси́ния (варианты Ефросиния, Евфросинья, Ефросинья; от др.-греч. Εὐφροσύνη, букв. «благомыслящая, радостная») — женское имя греческого происхождения. В России было популярно среди простых сословий (просторечные формы; Афросинья, Фрося); с начала XX века преимущественно монашеское. (Из Вики)

На сайте kurufin.ru/html/Translate/evfrosinya.html

От греч. имени Εὐφροσύνη (Эуфросине) - "радость". В греч. мифологии - имя одной из харит (граций).

Святая Евфросиния Полоцкая считается покровительницей Беларуси, а также небесной заступницей девочек и девушек.

Православный календарь (РПЦ): м. Евфросин (именины), ж. Евфросиния (именины)

Народные формы в русском языке: ж. Ефросинья, Афросинья

Католический календарь (лат., VMR): ж. Euphrosyna (именины)

Уменьшительные формы в русском языке (П.):

Евфросинья, Евфросиния, Ефросинья, Афросинья:

Ефросиньюшка, Фрося, Фросюша

Ngram Viewer

На сайте kurufin.ru/html/Translate/evfrosinya.html

От греч. имени Εὐφροσύνη (Эуфросине) - "радость". В греч. мифологии - имя одной из харит (граций).

Святая Евфросиния Полоцкая считается покровительницей Беларуси, а также небесной заступницей девочек и девушек.

Православный календарь (РПЦ): м. Евфросин (именины), ж. Евфросиния (именины)

Народные формы в русском языке: ж. Ефросинья, Афросинья

Католический календарь (лат., VMR): ж. Euphrosyna (именины)

Уменьшительные формы в русском языке (П.):

Евфросинья, Евфросиния, Ефросинья, Афросинья:

Ефросиньюшка, Фрося, Фросюша

Ngram Viewer

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 0 | (0%) | |

| 2. красивое | 5 | (15.63%) | |

| 3. нейтральное | 4 | (12.5%) | |

| 4. некрасивое | 14 | (43.75%) | |

| 5. очень некрасивое | 9 | (28.13%) | |

| Всего: | 32 | ||

Генеалогический сайт

вот, например, потомки Анны Ярославны, королевы Франции, до четвертого колена: www.smokykin.com/tng/register.php?personID=I188...

Что там творится с ее потомками на современном этапе, лучше и не представлять

Меня, впрочем, заинтересовало, чего это ее Агнессой зовут. Двойное наречение при рождении или при венчании имя добавили?

вот, например, потомки Анны Ярославны, королевы Франции, до четвертого колена: www.smokykin.com/tng/register.php?personID=I188...

Что там творится с ее потомками на современном этапе, лучше и не представлять

Меня, впрочем, заинтересовало, чего это ее Агнессой зовут. Двойное наречение при рождении или при венчании имя добавили?

Евсевия - женская форма имени Евсевий, оно же имя Евсей

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 0 | (0%) | |

| 2. красивое | 2 | (8%) | |

| 3. нейтральное | 4 | (16%) | |

| 4. некрасивое | 13 | (52%) | |

| 5. очень некрасивое | 6 | (24%) | |

| Всего: | 25 | ||

Художник Карлович Евгений. www.liveinternet.ru/users/3820321/post235823879...

читать дальше

Серия сообщений "живопись2":

Часть 1 - Работы Натальи Ершовой

Часть 2 - Художник Владимир Первунинский.

...

Часть 15 - Работы Тиме-Блок Марины Георгиевны (1913 - 1999)

Часть 16 - Художник Juan Gonzalez Alacreu

Часть 17 - Художник Карлович Евгений.

Часть 18 - Художник Frederick Hendrik Kaemmerer

читать дальше

Серия сообщений "живопись2":

Часть 1 - Работы Натальи Ершовой

Часть 2 - Художник Владимир Первунинский.

...

Часть 15 - Работы Тиме-Блок Марины Георгиевны (1913 - 1999)

Часть 16 - Художник Juan Gonzalez Alacreu

Часть 17 - Художник Карлович Евгений.

Часть 18 - Художник Frederick Hendrik Kaemmerer

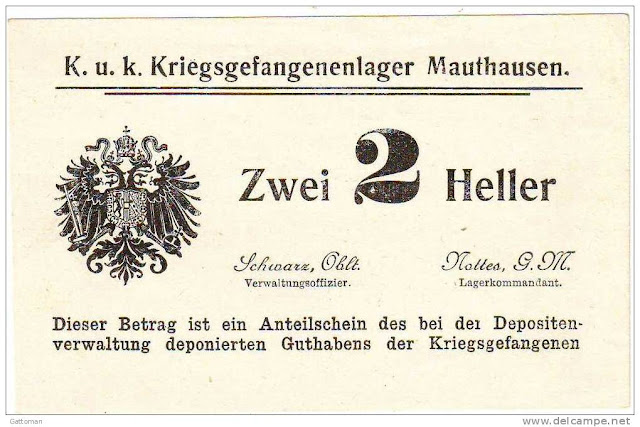

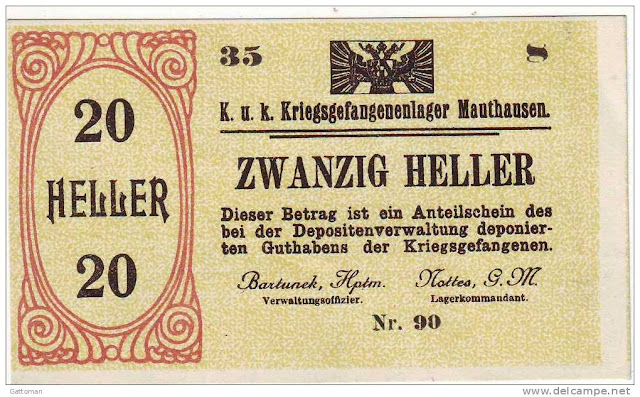

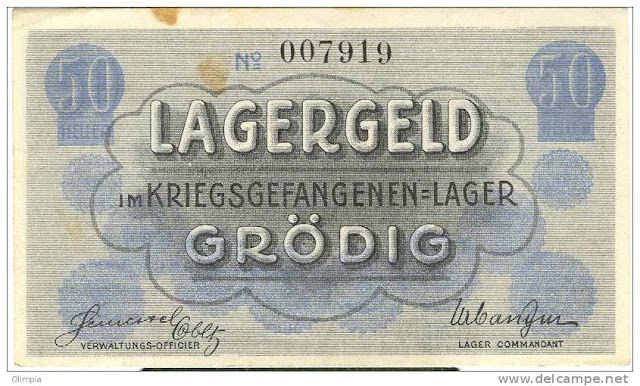

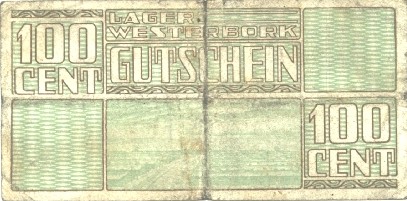

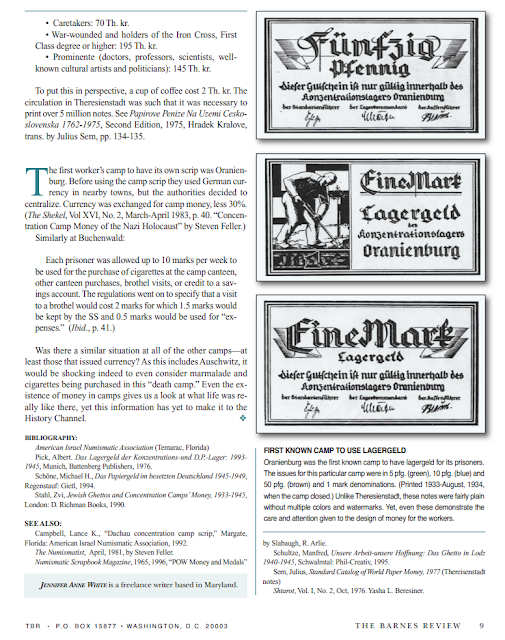

Оригинал взят у в Лагергельд - платежные средства концентрационных лагерей

holocaustrevisionism.blogspot.com/2012/08/blog-...

читать дальше

Немногим известно о том, что в концентрационных лагерях Третьего Рейха, находившихся под управлением СС (Дахау, Освенцим (Аушвиц), Бухенвальд, Маутхаузен и других), имели хождение лагерные деньги – лагергельд (Lagergeld). Они служили двум целям:

1. Осложнить побег из концлагеря. Если заключенный вместо настоящей валюты будет иметь на руках только лагерные боны, то не сможет воспользоваться ими на воле после побега.

2. Поощрить зеков за хорошую работу и стимулировать их к дальнейшим трудовым достижениям. (Обескровленное непрерывными военными мобилизациями народное хозяйство Рейха все более попадало в зависимость от труда заключенных концентрационных лагерей.)

На полученные лагерные деньги «ударники концлагерного труда» могли питаться в кафе, приобретать продукты и табак в лагерной лавке и пользоваться лагерными борделями. В период с 1942 по 1945 год, по личной инициативе рейхсфюрера СС Генриха Гимлера, бордели были созданы в 10 немецких концентрационных лагерях. Самый большой из них, с 20 девушками, функционировал в Освенциме. Формально, любой заключенный, отличившийся на работе, мог получить бонус на 15 минутное уединение с лагерной проституткой.

читать дальше

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 0 | (0%) | |

| 2. красивое | 6 | (14.29%) | |

| 3. нейтральное | 6 | (14.29%) | |

| 4. некрасивое | 21 | (50%) | |

| 5. очень некрасивое | 9 | (21.43%) | |

| Всего: | 42 | ||

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 0 | (0%) | |

| 2. красивое | 3 | (10.34%) | |

| 3. нейтральное | 7 | (24.14%) | |

| 4. некрасивое | 13 | (44.83%) | |

| 5. очень некрасивое | 6 | (20.69%) | |

| Всего: | 29 | ||

Евдоки́я (др.-греч. Εὐδοκία — «Благоволение») — женское имя греческого происхождения. В европейских языках часто смешивается с именем Евдоксия, которое как собственно греческое есть иное имя — греч. Εὐδοξία («Благославная»).

Было популярно в России среди простых сословий; до XVIII века и среди высших.

Просторечные формы: Авдотья, Евдокея. На Украине и в Белоруссии — Явдоха. (Из Вики)

читать дальше

Ngram Viewer

Было популярно в России среди простых сословий; до XVIII века и среди высших.

Просторечные формы: Авдотья, Евдокея. На Украине и в Белоруссии — Явдоха. (Из Вики)

читать дальше

Ngram Viewer

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 0 | (0%) | |

| 2. красивое | 4 | (13.79%) | |

| 3. нейтральное | 11 | (37.93%) | |

| 4. некрасивое | 10 | (34.48%) | |

| 5. очень некрасивое | 4 | (13.79%) | |

| Всего: | 29 | ||

Доминика - женская форма имени Доминик. 4 девочки в городе Воронеже в 2011 году. С чего бы это?

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 3 | (8.33%) | |

| 2. красивое | 16 | (44.44%) | |

| 3. нейтральное | 10 | (27.78%) | |

| 4. некрасивое | 6 | (16.67%) | |

| 5. очень некрасивое | 1 | (2.78%) | |

| Всего: | 36 | ||

Доминик

На сайте kurufin.ru/html/Translate/dominic.html

От позднелатинского мужского имени Dominicus - "Господень, тот, кто принадлежит Господу".

читать дальше

Ngram Viewer

На сайте kurufin.ru/html/Translate/dominic.html

От позднелатинского мужского имени Dominicus - "Господень, тот, кто принадлежит Господу".

читать дальше

Ngram Viewer

Вопрос: Какое это имя?

| 1. очень красивое | 2 | (7.41%) | |

| 2. красивое | 13 | (48.15%) | |

| 3. нейтральное | 6 | (22.22%) | |

| 4. некрасивое | 6 | (22.22%) | |

| 5. очень некрасивое | 0 | (0%) | |

| Всего: | 27 | ||