из этой подборки jaerraeth.livejournal.com/522317.html

понедельник, 25 мая 2015

Лень - это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой работы.

из этой подборки jaerraeth.livejournal.com/522317.html

из этой подборки jaerraeth.livejournal.com/522317.html

Некий доктор из Канады заявил, что создал имплант, который не только исправляет проблемы со зрением, но и позволяет пациенту видеть втрое лучше обычного человека. Шрифт, который обычный человек сможет разглядеть с трёх метров, обладатель импланта будет читать даже с расстояния в 9 метров:

future.d3.ru/zrenie-v-tri-raza-luchshe-normy-74...

Операция занимает 8 минут, и суперзрение возникает сразу после её окончания. Стоимость операции составит примерно $3200 долларов на каждый глаз: вероятно, по канадским расценкам.

Если я правильно понимаю суть операции, человеческий хрусталик заменяется на искусственный, который фокусирует на клетчатке свет лучше и с меньшими искажениями.

Судя по тому, как развивается эта область медицины, скоро окулисты будут принимать своих пациентов как стоматологи: принёс денежки, сел в кресло, и через пару часов уже наслаждаешься решением практически любой проблемы с глазами.

future.d3.ru/zrenie-v-tri-raza-luchshe-normy-74...

Операция занимает 8 минут, и суперзрение возникает сразу после её окончания. Стоимость операции составит примерно $3200 долларов на каждый глаз: вероятно, по канадским расценкам.

Если я правильно понимаю суть операции, человеческий хрусталик заменяется на искусственный, который фокусирует на клетчатке свет лучше и с меньшими искажениями.

Судя по тому, как развивается эта область медицины, скоро окулисты будут принимать своих пациентов как стоматологи: принёс денежки, сел в кресло, и через пару часов уже наслаждаешься решением практически любой проблемы с глазами.

воскресенье, 24 мая 2015

Оригинал взят у в Не быть такими

21 февраля 1916 г. Артур Конан Дойл писал в "Saturday Review":

"Полностью поддерживаю проводимую Вами мысль о том, что ради предотвращения вражеских воздушных налётов следует пригрозить Германии ответными ударами по её городам, а в случае необходимости и нанести их. Наши оппоненты, выдвигая

принцип "игры по правилам", сами ему не очень-то следуют, искажая суть вопроса потому только, что не согласны с самой его постановкой. Досточтимые епископы, лорд Бакмастер, полковник Джексон и другие противники ответных ударов в один голос твердят, будто их целью станет убийство детей и женщин. Это абсолютная чушь. Цель их - в том, чтобы не допустить этих убийств. На сегодняшний день Англия вынесла более тридцати воздушных налётов, в результате которых погибли сотни наших сограждан. Никакого способа остановить убийц до сих пор так и не найдено. Убеждён: если бы уже после первой бомбёжки мы громогласно и гневно осудили этот бесчеловечный метод ведения боевых действий, намекнув, что при всём отвращении к таковым вынуждены будем для самообороны к ним всё же прибегнуть, повторения бы не последовало, и жизни наших женщин и детей оказались бы спасены. Сделать это не поздно даже сейчас..."

Из письма Конан Дойла в "Таймс" (опубликовано 31 декабря 1917 г.):

"Я с величайшим уважением отношусь к епископу Винчестерскому, но утверждение о том, что ненавидеть следует грех, но не самого грешника, уводит его в такую область метафизики, которая - по крайней мере, для меня - к реальной жизни не имеет

ни малейшего отношения. Когда я слышу о том, что немец пинает раненого британского солдата, объектом моей ненависти становится немец, а не пинок. Ненависть к этому человеку, желание покарать его и сообщников - вот что поддерживает меня

в борьбе...

Епископ использует затасканный аргумент: мол, раз мы осуждаем поведение немцев, значит, не должны брать с них пример. То же говорилось и по поводу использования отравляющих газов; сегодня ясно, что оппоненты, воспреобладай их взгляды

тогда, крайне ослабили бы нашу военную мощь. И в отношении ударов возмездия с воздуха произносились те же слова. Крайне безответственно осудив таковые, епископы мешали действиям наших военных до тех пор, пока само развитие событий не показало, что нападение - лучшая форма защиты. Но сегодня мы снова слышим тот же аргумент! Ответ на него ясен: да, первым использовать подобные средства нельзя, но раз уж враг их принял на вооружение и извлёк из них военную пользу, необходимо либо последовать его примеру, либо смириться с поражением в борьбе за прогресс и свободу".

Ужасно, что потребовалась не одна, а две мировые войны, чтобы мысль о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя уподобляться бесчестному врагу закрепилась в британской культуре - более того, стала едва ли не основной идеологемой/мифологемой Второй мировой. Хоббиты не должны становиться орками. Так просто и так сложно.

"Полностью поддерживаю проводимую Вами мысль о том, что ради предотвращения вражеских воздушных налётов следует пригрозить Германии ответными ударами по её городам, а в случае необходимости и нанести их. Наши оппоненты, выдвигая

принцип "игры по правилам", сами ему не очень-то следуют, искажая суть вопроса потому только, что не согласны с самой его постановкой. Досточтимые епископы, лорд Бакмастер, полковник Джексон и другие противники ответных ударов в один голос твердят, будто их целью станет убийство детей и женщин. Это абсолютная чушь. Цель их - в том, чтобы не допустить этих убийств. На сегодняшний день Англия вынесла более тридцати воздушных налётов, в результате которых погибли сотни наших сограждан. Никакого способа остановить убийц до сих пор так и не найдено. Убеждён: если бы уже после первой бомбёжки мы громогласно и гневно осудили этот бесчеловечный метод ведения боевых действий, намекнув, что при всём отвращении к таковым вынуждены будем для самообороны к ним всё же прибегнуть, повторения бы не последовало, и жизни наших женщин и детей оказались бы спасены. Сделать это не поздно даже сейчас..."

Из письма Конан Дойла в "Таймс" (опубликовано 31 декабря 1917 г.):

"Я с величайшим уважением отношусь к епископу Винчестерскому, но утверждение о том, что ненавидеть следует грех, но не самого грешника, уводит его в такую область метафизики, которая - по крайней мере, для меня - к реальной жизни не имеет

ни малейшего отношения. Когда я слышу о том, что немец пинает раненого британского солдата, объектом моей ненависти становится немец, а не пинок. Ненависть к этому человеку, желание покарать его и сообщников - вот что поддерживает меня

в борьбе...

Епископ использует затасканный аргумент: мол, раз мы осуждаем поведение немцев, значит, не должны брать с них пример. То же говорилось и по поводу использования отравляющих газов; сегодня ясно, что оппоненты, воспреобладай их взгляды

тогда, крайне ослабили бы нашу военную мощь. И в отношении ударов возмездия с воздуха произносились те же слова. Крайне безответственно осудив таковые, епископы мешали действиям наших военных до тех пор, пока само развитие событий не показало, что нападение - лучшая форма защиты. Но сегодня мы снова слышим тот же аргумент! Ответ на него ясен: да, первым использовать подобные средства нельзя, но раз уж враг их принял на вооружение и извлёк из них военную пользу, необходимо либо последовать его примеру, либо смириться с поражением в борьбе за прогресс и свободу".

Ужасно, что потребовалась не одна, а две мировые войны, чтобы мысль о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя уподобляться бесчестному врагу закрепилась в британской культуре - более того, стала едва ли не основной идеологемой/мифологемой Второй мировой. Хоббиты не должны становиться орками. Так просто и так сложно.

Оригинал взят у в День телеграфа

Еще одна дата, выпавшая на сегодня, тоже относится к стимпанку. Она не столь округла, как предыдущая, но не менее знаменательна. 24 мая 1844 года Сэмюэл Морзе с помощью изобретенного им электрического телеграфа отправил первую в мире междугородную депешу. Сообщение, пролетевшее со скоростю молнии 67 километров между Вашингтоном и Балтимором, представляло собой библейскую фразу "what hath god wrought" - "то, что творит бог".

С этого дня в истории человечества началась новая эпоха мгновенной передачи данных на любые растояния, значительно ускорившая научно-технический и общественный прогресс. Уже через 14 лет телеграфный кабель связал Европу и Америку, а к концу XIX века провода, несущие информацию, опутали весь Земной шар.

Этим ключом была отбита первая в мире телеграмма.

читать дальше

С этого дня в истории человечества началась новая эпоха мгновенной передачи данных на любые растояния, значительно ускорившая научно-технический и общественный прогресс. Уже через 14 лет телеграфный кабель связал Европу и Америку, а к концу XIX века провода, несущие информацию, опутали весь Земной шар.

Этим ключом была отбита первая в мире телеграмма.

читать дальше

Оригинал взят у в День паровоза

Вернемся от времен первых аэропланов в эпоху раннего стимпанка. 185 лет тому назад, 24 мая 1830 года было торжественно открыто движение по первой в западном полушарии междугородной коммерческой железнодорожной линии Балтимор-Охайо. Поезда на ней возили первые американские паровозы конструкции Петера Купера и Эллиота Хауэра. Это были довольно интересные машины с некоторыми оригинальными особенностями. Например, дымогарные трубки паровых котлов делали из старых ружейных стволов, а топка у паровоза Купера наддувалась кузнечным мехом, либо вентилятором с ременным приводом от колесной оси. Локомотивы имели вертикальные котлы и цилиндры, а благодаря этому - очень короткую колесную базу. Почти столь же короткими были и вагоны, что позволяло строить железную дорогу с крутыми поворотами.

Поначалу одновременно с паровозами использовали гужевой привод, но вскоре после того как 25 августа 1830 года локомотив Купера выиграл гонку у лошади, дорога полностью перешла на механическую тягу.

Реплика паровоза Купера Tom Thumb (можно перевести как "лилипут" или "мальчик-с-пальчик" в балтиморском железнодорожном музее.

в балтиморском железнодорожном музее.

читать дальше

Поначалу одновременно с паровозами использовали гужевой привод, но вскоре после того как 25 августа 1830 года локомотив Купера выиграл гонку у лошади, дорога полностью перешла на механическую тягу.

Реплика паровоза Купера Tom Thumb (можно перевести как "лилипут" или "мальчик-с-пальчик"

в балтиморском железнодорожном музее.

в балтиморском железнодорожном музее. читать дальше

Э. Ростан. Сирано де Бержерак (действие 1, явление 4).

Там в знаменитой балладе о дуэли есть, в частности, такие строки:

| Вы отступаете… Вот как! Белее полотна вы стали? Мой друг! Какой же вы чудак: Ужель вы так боитесь стали? Куда девался прежний жар? Да вы грустней пустой бутылки! Я отражаю ваш удар И попаду в конце посылки. | Il me manque une rime en eutre… |

весь перевод — более чем вольный, из него исчезли упоминания о Скарамуше, Селадоне, Мирмидоне и вот, как видите, о Ларидоне:

Получше держи свой вертел, Ларидон!

Понятно, что назвать шпагу противника вертелом или там шампуром само по себе довольно обидно будет для её обладателя.

А вот в имени — тут намек на пса по кличке Ларидон, из басни Лафонтена «Воспитание».

(Забавно, что Сирано в запале схватки намекает ещё на ненаписанную басню: ведь действие пьесы, хоть и сочиненной в 1897 г., разворачивается в 1640 г., а басня появится лишь в 1678 г.)

читать дальше

Оригинал взят у в Пескарь и чертополох

Уже писал как-то о русском перводе "Вождя краснокожих" О.Генри.

Теперь несколько слов о его рассказе "Друг - Телемак" в переводе М.В.Урнова. Для начала, вот эта пара:

(1) Откуда в оригинале взялся этот "анчоус, соблазнённый к забвению своих обетов" и почему в переводе он превратился в "пескаря, впавшего в грех"? Понятно, что слово "anchovy" смахивает на "anchorite", то есть, на отшельника, а уж тут полный простор для появления демонов с их искушениями и соблазнами. Но такая метаморфоза "анахорет/анчоус" кажется слишком уж натянутой, если не заметить, что в привлекательную вдовушку мгновенно влюбляется друг Телемака Хикса, которого звали Paisley Fish (Пейсли Фиш, то бишь, Пейсли "Рыба" . Вероятно, при переводе это и не было замечено; анчоус (и даже хамса) показались слишком экзотичными, отсюда и пескарь, рыба попроще и познакомее читателю стараниями М.Е.Салтыкова-Щедрина.

. Вероятно, при переводе это и не было замечено; анчоус (и даже хамса) показались слишком экзотичными, отсюда и пескарь, рыба попроще и познакомее читателю стараниями М.Е.Салтыкова-Щедрина.

(2) Обращение кизила (dogwood) в чертополох менее занимательно, но произошло тоже с потерей авторской игры. Дело в том, что на юго-востоке США "кизиловой зимой" ("dogwood winter" называют весенние заморозки, что случаются в апреле-мае, как у нас "черёмухины холода". То есть, от её улыбки могла бы черёмуха зацвести даже в декабре. Весенние заморозки стали бы декабрьской оттепелью.

называют весенние заморозки, что случаются в апреле-мае, как у нас "черёмухины холода". То есть, от её улыбки могла бы черёмуха зацвести даже в декабре. Весенние заморозки стали бы декабрьской оттепелью.

Так, ещё три коротких комментария.

(3) "The smiles of woman,' goes on Paisley, 'is the whirlpool of Squills and Chalybeates" - в переводе выглядит как:

"Улыбки женщин, — продолжает Пейсли, — это водоворот Сциллы и Харибды" - а дословно ведь это - водоворот морского лука (со слабительным, мочегонным и антикрысиным свойствами) и железистых минеральных вод. В переводе эта обожаемая О.Генри игра с созвучными "учеными" словами и их путаницей - просто не использована.

(4) Говоря о том, как правильно брать женщину за руку, Телемак сообщает об ошибках: "Some take it up like a hot horseshoe, and hold it off at arm's length like a druggist pouring tincture of asafoetida in a bottle" - а в переводе: "Некоторые берут руку, как раскаленную подкову, и держат ее далеко перед собой, как аптекарь, когда наливает в пузырек серную кислоту". Кислота заменила настойку асафетиды - смолы, добываемой из корней вонючей ферулы. Её используют как пряность и лечебное снадобье (именно поэтому появляется аптекарь), но с очень въедливым и устойчивым чесночно-луковым вкусом и запахом, поэтому аптекарь и держит ей как можно дальше от себя. Асафетида - она же: дурной дух, вонючая смола, чёртов кал. Ну уж какая тут кислота!

(5) В начале рассказа сообщается о необычайной дружбе Телемака и Пейсли : We certainly had days of Damon and nights of Pythias. - В переводе: "Поистине у нас были дни Дамона и ночи Пифиаса". Правильно, образчик дружбы: Дамон предложил себя в заложники, чтобы дать Пифию навестить перед казнью родину и семью. Пифий вернулся, но почти опоздал и друга чуть не казнили. Тиран Дионисий так расчувствовался, что простил обоих. А вот дружба Телемака и Пейсли после встречи со вдовой дала трещину: "...the old fidus Diogenes business between me and Paisley Fish was ended forever" - в переводе "...старая дружба fidus Diogenes между мною и Пейсли окончилась навсегда". Откуда взялся этот "верный Диоген"? Это очередная забавная путаница: смесь Дамона, Пифия и Дионисия + верного Ахата (fidus Achates) - преданного оруженосца Энея. В переводе это не показано.

Пожалуй, хватит.

Теперь несколько слов о его рассказе "Друг - Телемак" в переводе М.В.Урнова. Для начала, вот эта пара:

| (1) Now, there was a woman that would have tempted an anchovy to forget his vows. | Это была такая женщина, что даже пескаря ввела бы в грех. |

| (2) ....and her smile would have brought out the dogwood blossoms in December. | ...а от ее улыбки чертополох мог бы зацвести в декабре месяце. |

. Вероятно, при переводе это и не было замечено; анчоус (и даже хамса) показались слишком экзотичными, отсюда и пескарь, рыба попроще и познакомее читателю стараниями М.Е.Салтыкова-Щедрина.

. Вероятно, при переводе это и не было замечено; анчоус (и даже хамса) показались слишком экзотичными, отсюда и пескарь, рыба попроще и познакомее читателю стараниями М.Е.Салтыкова-Щедрина.(2) Обращение кизила (dogwood) в чертополох менее занимательно, но произошло тоже с потерей авторской игры. Дело в том, что на юго-востоке США "кизиловой зимой" ("dogwood winter"

называют весенние заморозки, что случаются в апреле-мае, как у нас "черёмухины холода". То есть, от её улыбки могла бы черёмуха зацвести даже в декабре. Весенние заморозки стали бы декабрьской оттепелью.

называют весенние заморозки, что случаются в апреле-мае, как у нас "черёмухины холода". То есть, от её улыбки могла бы черёмуха зацвести даже в декабре. Весенние заморозки стали бы декабрьской оттепелью.Так, ещё три коротких комментария.

(3) "The smiles of woman,' goes on Paisley, 'is the whirlpool of Squills and Chalybeates" - в переводе выглядит как:

"Улыбки женщин, — продолжает Пейсли, — это водоворот Сциллы и Харибды" - а дословно ведь это - водоворот морского лука (со слабительным, мочегонным и антикрысиным свойствами) и железистых минеральных вод. В переводе эта обожаемая О.Генри игра с созвучными "учеными" словами и их путаницей - просто не использована.

(4) Говоря о том, как правильно брать женщину за руку, Телемак сообщает об ошибках: "Some take it up like a hot horseshoe, and hold it off at arm's length like a druggist pouring tincture of asafoetida in a bottle" - а в переводе: "Некоторые берут руку, как раскаленную подкову, и держат ее далеко перед собой, как аптекарь, когда наливает в пузырек серную кислоту". Кислота заменила настойку асафетиды - смолы, добываемой из корней вонючей ферулы. Её используют как пряность и лечебное снадобье (именно поэтому появляется аптекарь), но с очень въедливым и устойчивым чесночно-луковым вкусом и запахом, поэтому аптекарь и держит ей как можно дальше от себя. Асафетида - она же: дурной дух, вонючая смола, чёртов кал. Ну уж какая тут кислота!

(5) В начале рассказа сообщается о необычайной дружбе Телемака и Пейсли : We certainly had days of Damon and nights of Pythias. - В переводе: "Поистине у нас были дни Дамона и ночи Пифиаса". Правильно, образчик дружбы: Дамон предложил себя в заложники, чтобы дать Пифию навестить перед казнью родину и семью. Пифий вернулся, но почти опоздал и друга чуть не казнили. Тиран Дионисий так расчувствовался, что простил обоих. А вот дружба Телемака и Пейсли после встречи со вдовой дала трещину: "...the old fidus Diogenes business between me and Paisley Fish was ended forever" - в переводе "...старая дружба fidus Diogenes между мною и Пейсли окончилась навсегда". Откуда взялся этот "верный Диоген"? Это очередная забавная путаница: смесь Дамона, Пифия и Дионисия + верного Ахата (fidus Achates) - преданного оруженосца Энея. В переводе это не показано.

Пожалуй, хватит.

Обыкновенные спички, несомненно, принадлежат к числу самых удивительных изобретений человеческого ума. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, скольких усилий требовало разведение огня в прежние времена.

Правда, от утомительного способа извлекать огонь трением наши предки отказались еще в древности. В средние века появилось для этой цели более удобное приспособление - огниво, но и с ним разжигание огня требовало известной сноровки и усилий. При ударе стали о кремень высекалась искра, которая попадала на трут, пропитанный селитрой. Трут начинал тлеть. Приложив к нему листок бумаги, стружку или любую другую растопку, раздували огонь. Раздувание искры было самым неприятным моментом в этом занятии. Но можно ли было обойтись без него? Кто-то придумал обмакнуть сухую лучинку в расплавленную серу. В результате на одном кончике лучины образовывалась серная головка. Когда головку прижимали к тлеющему труту, она вспыхивала. От нее загоралась вся лучинка. Так появились первые спички.

Надо сказать, что в течение всей своей предыдущей истории люди старались получить огонь с помощью механических воздействий - трения или удара. При таком подходе серная спичка могла играть только вспомогательную роль, поскольку непосредственно добыть огонь с ее помощью было нельзя, ведь она не загоралась ни от удара, ни от трения. Но вот в конце XVIII века известный химик Бертолле доказал, что пламя может быть результатом химической реакции. В частности, если капнуть серной кислотой на хлорноватистокислый калий (бертолетову соль), возникнет пламя. Это открытие позволило подойти к проблеме добывания огня совсем с другой стороны. В разных странах начались многолетние изыскания по созданию спичек с концом, намазанным тем или иным химическим веществом, способным возгораться при определенных условиях.

В 1812 году Шапсель изобрел первые самозажигающиеся спички, еще весьма несовершенные, однако с их помощью можно было добыть пламя гораздо скорее, чем при помощи огнива. Спички Шапселя представляли собой деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли и киновари (последняя служила для окраски зажигательной массы в красивый красный цвет). В солнечную погоду такая спичка зажигалась при помощи двояковыпуклой линзы, а в других случаях - при соприкосновении с капелькой концентрированной серной кислоты. Эти спички были очень дороги и, кроме того, опасны, так как серная кислота разбрызгивалась при воспламенении головки и могла вызывать ожоги. Понятно, что они не получили широкого распространения. Более практичными должны были стать спички с головками, загорающимися при легком трении. Однако сера не годилась для этой цели.

читать дальше

pro-business.kz/istorija-izobretenija/spichki.h...

Правда, от утомительного способа извлекать огонь трением наши предки отказались еще в древности. В средние века появилось для этой цели более удобное приспособление - огниво, но и с ним разжигание огня требовало известной сноровки и усилий. При ударе стали о кремень высекалась искра, которая попадала на трут, пропитанный селитрой. Трут начинал тлеть. Приложив к нему листок бумаги, стружку или любую другую растопку, раздували огонь. Раздувание искры было самым неприятным моментом в этом занятии. Но можно ли было обойтись без него? Кто-то придумал обмакнуть сухую лучинку в расплавленную серу. В результате на одном кончике лучины образовывалась серная головка. Когда головку прижимали к тлеющему труту, она вспыхивала. От нее загоралась вся лучинка. Так появились первые спички.

Надо сказать, что в течение всей своей предыдущей истории люди старались получить огонь с помощью механических воздействий - трения или удара. При таком подходе серная спичка могла играть только вспомогательную роль, поскольку непосредственно добыть огонь с ее помощью было нельзя, ведь она не загоралась ни от удара, ни от трения. Но вот в конце XVIII века известный химик Бертолле доказал, что пламя может быть результатом химической реакции. В частности, если капнуть серной кислотой на хлорноватистокислый калий (бертолетову соль), возникнет пламя. Это открытие позволило подойти к проблеме добывания огня совсем с другой стороны. В разных странах начались многолетние изыскания по созданию спичек с концом, намазанным тем или иным химическим веществом, способным возгораться при определенных условиях.

В 1812 году Шапсель изобрел первые самозажигающиеся спички, еще весьма несовершенные, однако с их помощью можно было добыть пламя гораздо скорее, чем при помощи огнива. Спички Шапселя представляли собой деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли и киновари (последняя служила для окраски зажигательной массы в красивый красный цвет). В солнечную погоду такая спичка зажигалась при помощи двояковыпуклой линзы, а в других случаях - при соприкосновении с капелькой концентрированной серной кислоты. Эти спички были очень дороги и, кроме того, опасны, так как серная кислота разбрызгивалась при воспламенении головки и могла вызывать ожоги. Понятно, что они не получили широкого распространения. Более практичными должны были стать спички с головками, загорающимися при легком трении. Однако сера не годилась для этой цели.

читать дальше

pro-business.kz/istorija-izobretenija/spichki.h...

суббота, 23 мая 2015

23.05.2015 в 21:26

Пишет Arvenever:Реальная история: В локальном офисе турфирмы, находящемся в гостинице «Космос», работала менеджер по фамилии Лось. Когда она звонила в главный офис турфирмы, то сообщала секретарю приятным женским голосом: "говорит Лось из Космоса..."

И еще. Реальная выдержка из распоряжения по банку «Возрождение»: П. 6. Запретить юрисконсульту Ежикову В. А. отвечать по телефону: «Банк Возрождение Ежиков слушаю. .. », в связи с некорректными последующими вопросами контрагентов.

URL записиИ еще. Реальная выдержка из распоряжения по банку «Возрождение»: П. 6. Запретить юрисконсульту Ежикову В. А. отвечать по телефону: «Банк Возрождение Ежиков слушаю. .. », в связи с некорректными последующими вопросами контрагентов.

www.photosight.ru/photos/3640408/?from_member

большая картинка

серия фотографий Гомеля здесь photoclub.by/author.php?id_auth=150&works=1#id_...

зашла на сайт фотопланета посмотреть на фоточки Гомеля и обнаружила пояснение

В 1142 году впервые упомянут в летописи под названием "Гомий". В 1335 захвачен Литвой, в 1569 - Польшей. В 1772 возвращен в состав России.

Че ж не написать, что вот это самое первое упоминание в 1142 году относилось к захвату нас Черниговом?

А до того нас, возможно, захватил Киев, но кто-то скрывает от широкой общественности этот факти затер все ранние упоминания о нашем городе

Около 1335 года Гомель вошёл в состав Великого княжества Литовского, образовав вместе со Стародубом удел князя Патрикея Наримунтовича, племянника великого князя Ольгерда. До 1406 года принадлежал сыновьям Патрикея Ивану и Александру (по другим данным во 2-й половине XIV века Гомелем владел подольский князь Фёдор Кориатович). В конце XIV века упоминается в «Списке городов русских дальних и ближних» в числе «киевских» городов. В 1406 году великий князь литовский Витовт, заподозрив Александра Патрикеевича в московской ориентации, отнял у него Гомельский удел. В 1406—1419 годах Гомелем управляли великокняжеские наместники. В 1419—1435 годах город принадлежал князю Свидригайло, в 1446—1452 годах — бежавшему из России князю серпуховскому и боровскому Василию Ярославичу, с 1452 года — вновь в составе владений Свидригайло, после смерти которого принадлежал бежавшему из России князю можайскому Ивану Андреевичу, а приблизительно с 1483 — его сыну Семёну.

В 1500 году князь Семен Иванович отпал от Литвы и с Гомелем и прочими волостями присоединился к Московскому государству. (ваще-то это должно квалифицироваться как измена). Но Литва не долго размышляла, и в 1535 году Гомель был возвращен ей.

Польша же в вышеуказанном 1569 году Гомель не захватывала, поскольку в указанном году Великое княжество литовское, русское и жемайтское, в состав которого входил Гомель, объединилось с Польшей в федеративное государство Речь Посполитую вполне мирным путем, если, конечно, в мировой политике подобные объединения вообще могут быть мирными.

Потом более или менее мирно город дожил до 1649 года, после чего объявился Богдан Хмельницкий и все опошлил. Далее началась польско-русская кадриль с активным участием казаков и евреев. Казаки активно резали тех, против кого в данный конкретный период дружили (что русские, что поляки - это ж не казаки, чё их жалеть?), и евреев, которых резали всегда, независимо от того, против кого казаки дружили. Евреи активно восполняли свою численность до следующей резни. Поскольку Гомель за сто лет переходил из рук в руки не менее семнадцати раз при активном участии казаков, я таки вам скажу, что евреи - это поистине богоизбранный народ.

Другой богоизбранный народ, старообрядцы, тайными тропами почти весь 18 век просачивался из России и образовал крупнейшую заграничную старообрядческую диаспору. Если вы будете в Гомеле, попросите показать вам старообрядческую церковь, поставленную в глухом лесу (по меркам 18 века). Помимо того, что это единственное старинное здание, сохранившееся в нашем древнем городе, который, на минуточку, старше Москвы, так оно сейчас стоит практически в центре города.

Потом Фридрих 2 предложил поделить Речь Посполитую, Екатерина 2 не отказалась, и Гомель вместе со всеми евреями и старообрядцами причалил к Российской империи.

И вот если это называется "возвращен", то автору выделенной курсивом фразы должно быть стыдно

В 1142 году впервые упомянут в летописи под названием "Гомий". В 1335 захвачен Литвой, в 1569 - Польшей. В 1772 возвращен в состав России.

Че ж не написать, что вот это самое первое упоминание в 1142 году относилось к захвату нас Черниговом?

А до того нас, возможно, захватил Киев, но кто-то скрывает от широкой общественности этот факт

Около 1335 года Гомель вошёл в состав Великого княжества Литовского, образовав вместе со Стародубом удел князя Патрикея Наримунтовича, племянника великого князя Ольгерда. До 1406 года принадлежал сыновьям Патрикея Ивану и Александру (по другим данным во 2-й половине XIV века Гомелем владел подольский князь Фёдор Кориатович). В конце XIV века упоминается в «Списке городов русских дальних и ближних» в числе «киевских» городов. В 1406 году великий князь литовский Витовт, заподозрив Александра Патрикеевича в московской ориентации, отнял у него Гомельский удел. В 1406—1419 годах Гомелем управляли великокняжеские наместники. В 1419—1435 годах город принадлежал князю Свидригайло, в 1446—1452 годах — бежавшему из России князю серпуховскому и боровскому Василию Ярославичу, с 1452 года — вновь в составе владений Свидригайло, после смерти которого принадлежал бежавшему из России князю можайскому Ивану Андреевичу, а приблизительно с 1483 — его сыну Семёну.

В 1500 году князь Семен Иванович отпал от Литвы и с Гомелем и прочими волостями присоединился к Московскому государству. (ваще-то это должно квалифицироваться как измена). Но Литва не долго размышляла, и в 1535 году Гомель был возвращен ей.

Польша же в вышеуказанном 1569 году Гомель не захватывала, поскольку в указанном году Великое княжество литовское, русское и жемайтское, в состав которого входил Гомель, объединилось с Польшей в федеративное государство Речь Посполитую вполне мирным путем, если, конечно, в мировой политике подобные объединения вообще могут быть мирными.

Потом более или менее мирно город дожил до 1649 года, после чего объявился Богдан Хмельницкий и все опошлил. Далее началась польско-русская кадриль с активным участием казаков и евреев. Казаки активно резали тех, против кого в данный конкретный период дружили (что русские, что поляки - это ж не казаки, чё их жалеть?), и евреев, которых резали всегда, независимо от того, против кого казаки дружили. Евреи активно восполняли свою численность до следующей резни. Поскольку Гомель за сто лет переходил из рук в руки не менее семнадцати раз при активном участии казаков, я таки вам скажу, что евреи - это поистине богоизбранный народ.

Другой богоизбранный народ, старообрядцы, тайными тропами почти весь 18 век просачивался из России и образовал крупнейшую заграничную старообрядческую диаспору. Если вы будете в Гомеле, попросите показать вам старообрядческую церковь, поставленную в глухом лесу (по меркам 18 века). Помимо того, что это единственное старинное здание, сохранившееся в нашем древнем городе, который, на минуточку, старше Москвы, так оно сейчас стоит практически в центре города.

Потом Фридрих 2 предложил поделить Речь Посполитую, Екатерина 2 не отказалась, и Гомель вместе со всеми евреями и старообрядцами причалил к Российской империи.

И вот если это называется "возвращен", то автору выделенной курсивом фразы должно быть стыдно

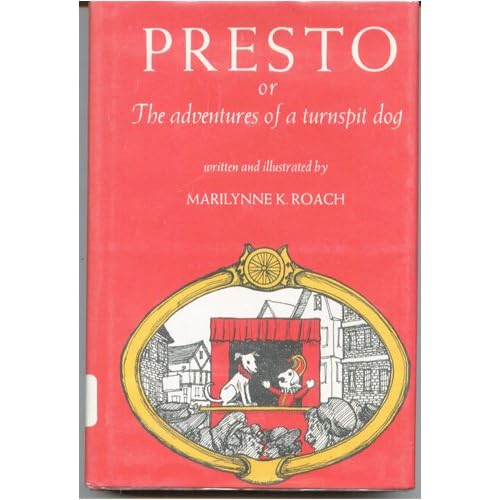

собаки тоже встают на всякие тредмилы и тредбаны исключительно только для спортивных тренировок и оздоровительных пробежек, имеющих целью укрепление было пошатнувшегося здоровья, как, впрочем, и их хозяева, сменившие каторжные топчаки на беговые дорожки.

собаки тоже встают на всякие тредмилы и тредбаны исключительно только для спортивных тренировок и оздоровительных пробежек, имеющих целью укрепление было пошатнувшегося здоровья, как, впрочем, и их хозяева, сменившие каторжные топчаки на беговые дорожки.