Паннакотту можно не только подавать по-разному, но и делать по-разному: из взбитых жирных сливок, а можно и предпочесть более диетичный вариант, из 20-процентных или смешанных с молоком. В сущности, желатин придаст крепость любому десерту, поэтому наполнитель можно выбрать по своему вкусу.

читать дальше

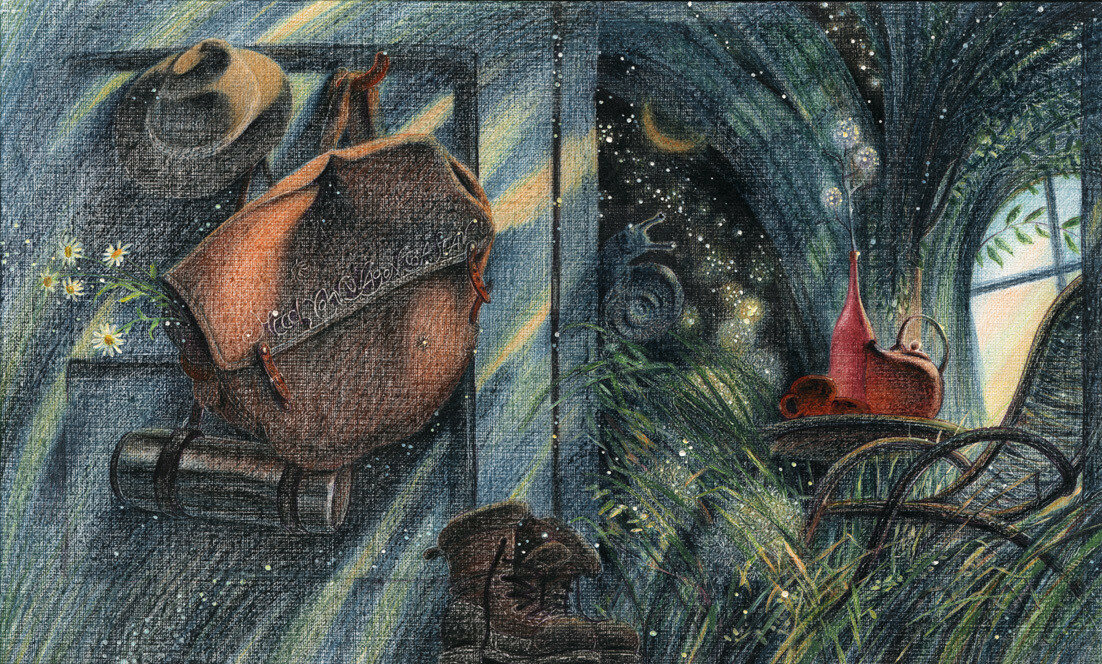

![[Именной экземпляр графа Ивана Ивановича Толстого; переплет А.А. Шнель] Столетие Уделов. 1797-1897. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1897. В роскошном сафьяновом переплете мастерской А.А. Шнеля, тройной золотой обрез, шелковые форзацы, золототиснена [Именной экземпляр графа Ивана Ивановича Толстого; переплет А.А. Шнель] Столетие Уделов. 1797-1897. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1897. В роскошном сафьяновом переплете мастерской А.А. Шнеля, тройной золотой обрез, шелковые форзацы, золототиснена](https://img-fotki.yandex.ru/get/66521/355626315.7/0_149440_78f5e64d_orig.jpg)