"Иллюстрации используются для передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествования, демонстрации объектов" (с) ВикипедияURL записи

А хорошая иллюстрация – становится частью текста. Особенно в детстве, при первом прочтении. И когда дальше один и то же иллюстратор продолжает сопровождать вас по другим произведениям того же автора – он становится как бы соавтором.

Но бывает так, что один и тот же текст в разных изданиях иллюстрируется разными художниками. Каждый из которых, взяв некоторый ключевой момент произведения и проиллюстрировав его, показав героя, образ, передав атмосферу, своим взглядом, дополняет воображение читателя и придает ему своеобразную стереоскопию, даже объемность.

Вот один из таких примеров. Юрий (Георгий) Макаров (1921-1992) дважды иллюстрировал два разных варианта одной и той же повести братьев Стругацких в классической серии «рамочка» («Библиотека фантастики и приключений» издательства «Детгиз», позже переименованное в «Детскую литературу») – первое, под названием «Возвращение (Полдень, 22-й век)» 1962-го года, и дополненное, под названием «Полдень, XXII век (Возвращение)» опубликованное в 1967 году тем же издательством в той же серии. И это было такое же переосмысление и дополнение, как и у авторов: Макаров чуть изменил стиль рисунка, добавил или изменил первоначальные варианты иллюстраций.

А в 1975-м ленинградский филиал той же «Детской литературы» выпустил сборник «Полдень, XXII век. Малыш», пригласив своего художника – Льва Рубинштейна (уже иллюстрировавшего к тому времени «Малыша» Стругацких и более известный любителям жанра Фантастики по иллюстрациям к произведениям Георгия Мартынова – трилогии «Звездоплаватели», дилогии «Каллисто-Каллистяне», романам «Гианея», «Сто одиннадцатый»). И Рубинштейн не побоялся и показал свой взгляд на тех же героев, те же ключевые моменты повести, что и Макаров дополнив, что естественно, своим, личным взглядом, в своей, не менее чем у Макарова, запоминающейся манере.

(Примечание: на парах иллюстраций – справа Макаров, слева Рубинштейн -- указаны главы из повести Стругацких, к которым они сделаны.)читать дальше

пятница, 29 ноября 2019

29.11.2019 в 19:07

Пишет Ли Фан Чи:29.11.2019 в 17:11

Пишет Gun_Grave:О стеклах и демонахURL записи

Взято с Удела Могултая.

Пишет Antrekot:

О капитане Фрэнсисе Дрейке ходили странные слухи. Говорили, что его корабли всегда реагируют на угрозу — или хороший шанс — несколько быстрее, чем положено. Испанцы так и просто утверждали, что у Дрейка в каюте живет ручной демон, которого тот гоняет за разведданными, а также, что у Дрейка есть "волшебное стекло, в котором он видит даже самые тайные маневры своих врагов."

Не знаю, как насчет первого, а вот второе вполне может быть правдой.

Подзорную трубу запатентовали только в 1608, но уже во второй половине 16 века Рекорд и Диггс работали с линзами "чтобы увеличить удаленные объекты", а Томас Хэриот, отправляясь в плавание в Виргинию, взял с собой нечто, описанное очевидцем как "стекло для дали". Так что у флота вполне могли быть какие-то ранние и более неуклюжие аналоги телескопа. И если такой инструмент имелся — то само существование его должно было быть военной тайной особой важности. Отсюда и секретность, и слухи.

А с другой стороны, Дрейк есть Дрейк — с него сталось бы и демона себе завести, в самом деле.

Шакко (если кто не помнит, она в жж о картинах пишет, а я сюда иногда перепащиваю) как-то плевалась в Яндекс-Дзен, что он ее посты блокирует. Ну там-то все понятно, она о классической живописи пишет, а там обнаженки - деваться некуда. сплошные целлюлитные попы и мощные груди.

Я человек попроще, посты делаю самое глубокое - 19 век, а так ваще из обнаженки у меня разве что индейские торсы. Гораздо чаще - пейзажики и прочая хрень.

и шо вы думаете?

И тут у меня один пост Яндекс.Дзен определил как шокирующий

можете зайти полюбоваться zen.yandex.ru/media/id/5b044d50799d9d1ff70ab61c...

предупреждаю сразу: там не то что обнаженки нет, там ваще картинки от силы 6+

Я человек попроще, посты делаю самое глубокое - 19 век, а так ваще из обнаженки у меня разве что индейские торсы. Гораздо чаще - пейзажики и прочая хрень.

и шо вы думаете?

И тут у меня один пост Яндекс.Дзен определил как шокирующий

можете зайти полюбоваться zen.yandex.ru/media/id/5b044d50799d9d1ff70ab61c...

предупреждаю сразу: там не то что обнаженки нет, там ваще картинки от силы 6+

Я тут с некоторым интересом прочитал в вики, в статье о штате Аляска, про то, сколько золота было вывезено с Аляски за время "золотой лихорадки".

Так вот. "Даю справка", как говаривал у нас в первом парламенте его незабвенный председатель Руслан Имранович.

Действие "золотой лихорадки" происходило в верховьях Юкона, на территории КАНАДЫ, а не США. Золото на Сьюарде и Танане нашли уже только в последнее время, в 60-е - 70-е годы. Поэтому вся аляскинская история про золото - она история про провинцию Канады Юкон, а не про США. Обратите внимание - в рассказах Джека Лондона правосудие осуществляет Королевская конная полиция, а не законно избранный городской шериф и федеральные маршалы.

Карта золотых полей Аляски прилагается.

Так вот. "Даю справка", как говаривал у нас в первом парламенте его незабвенный председатель Руслан Имранович.

Действие "золотой лихорадки" происходило в верховьях Юкона, на территории КАНАДЫ, а не США. Золото на Сьюарде и Танане нашли уже только в последнее время, в 60-е - 70-е годы. Поэтому вся аляскинская история про золото - она история про провинцию Канады Юкон, а не про США. Обратите внимание - в рассказах Джека Лондона правосудие осуществляет Королевская конная полиция, а не законно избранный городской шериф и федеральные маршалы.

Карта золотых полей Аляски прилагается.

Читал пейджер. Много думал. ©

Сегодня коллега на конференции: ...Это ведь так вышло, что русский литературный язык основан на вот этих говорах, потому что земли объединялись вокруг Москвы, а было бы по-другому, сейчас бы все окали, а про таких, как мы, говорили бы: «Чего это они акают? Дураки какие-то». Кстати, оканье ведь гораздо прогрессивнее, чем аканье, но вот так вот у нас сложилось.

(По ходу доклада достаёт и показывает двух матрёшек – большую и маленькую).

Вот был эксперимент: когда детям сказали: «Смотрите, это две матрёшки. Одну зовут А, другую – И. Какая из них какая, можете ответить?» Все дети единодушно говорили, что большая матрёшка – это А. Двух мнений не было. Ещё взрослые студенты могли иногда, там, сомневаться, а детей не обманешь. Они сразу. И, кстати, что А воспринимается в мажоре, а О в миноре, тоже все говорят сразу. «Жаркая, радостная А», как писала <кто-то там>.

Я: Извините, Е.Л., а с чем вы связываете этот выбор в случае с матрёшками? Что при артикуляции [а] шире раствор рта?..

Коллега: Нет, я связываю это именно с акустическими характеристиками. Вот эти гласные непереднего ряда – [а], [о] – воспринимаются, как более весомые, солидные, значительные, серьёзные, в отличие от [и]. При этом [а] противопоставлена [o] как мажор – минору. Так и твёрдые и мягкие согласные, кстати: мягкие чисто акустически звучат выше – ну и мы воспринимаем их более положительно, если дать такой выбор в эксперименте… ну, мягкое ведь приятней твёрдого.

Был случай, переводчик «Слово о полку Игореве» на современный язык переводил, и вот он перевёл «Дремлет в пОле хОрОбрОе ОлегОвО гнездО» как «Дремлет в поле храброе Олегово…»… вот не помню, «гнездо» или даже он перевёл «Олеговы потомки»… Короче – всё. Эта фраза была погублена. Потому что «храбрый» в «Слове» встречается 39 раз, а «хоробрый» всего один. Ну, оно в то время было ещё как сосуществующий вариант, хотя уже уходило... Но вот здесь – единожды! – использовано. Конечно, автор «Слова» таким способом трагизм хотел подчеркнуть! Конечно. А переводчик всё уничтожил.

Я (сижу и думаю про себя): При произнесении [а] банально шире открывается рот. Чтобы после [а] сказать [и], надо его прикрыть. Вот вам и размер матрёшки.

По поводу мажора и минора: просто невозможно произносить [о] и одновременно с этим улыбаться. А одновременно с [а] – за милую душу. Вот вам и мажор – минор. Чего ж вы так кинесику-то не любите? Куда вас в дебри-то всех несёт, от простой физиологии?.. willie-wonka.livejournal.com/693286.html

Сегодня коллега на конференции: ...Это ведь так вышло, что русский литературный язык основан на вот этих говорах, потому что земли объединялись вокруг Москвы, а было бы по-другому, сейчас бы все окали, а про таких, как мы, говорили бы: «Чего это они акают? Дураки какие-то». Кстати, оканье ведь гораздо прогрессивнее, чем аканье, но вот так вот у нас сложилось.

(По ходу доклада достаёт и показывает двух матрёшек – большую и маленькую).

Вот был эксперимент: когда детям сказали: «Смотрите, это две матрёшки. Одну зовут А, другую – И. Какая из них какая, можете ответить?» Все дети единодушно говорили, что большая матрёшка – это А. Двух мнений не было. Ещё взрослые студенты могли иногда, там, сомневаться, а детей не обманешь. Они сразу. И, кстати, что А воспринимается в мажоре, а О в миноре, тоже все говорят сразу. «Жаркая, радостная А», как писала <кто-то там>.

Я: Извините, Е.Л., а с чем вы связываете этот выбор в случае с матрёшками? Что при артикуляции [а] шире раствор рта?..

Коллега: Нет, я связываю это именно с акустическими характеристиками. Вот эти гласные непереднего ряда – [а], [о] – воспринимаются, как более весомые, солидные, значительные, серьёзные, в отличие от [и]. При этом [а] противопоставлена [o] как мажор – минору. Так и твёрдые и мягкие согласные, кстати: мягкие чисто акустически звучат выше – ну и мы воспринимаем их более положительно, если дать такой выбор в эксперименте… ну, мягкое ведь приятней твёрдого.

Был случай, переводчик «Слово о полку Игореве» на современный язык переводил, и вот он перевёл «Дремлет в пОле хОрОбрОе ОлегОвО гнездО» как «Дремлет в поле храброе Олегово…»… вот не помню, «гнездо» или даже он перевёл «Олеговы потомки»… Короче – всё. Эта фраза была погублена. Потому что «храбрый» в «Слове» встречается 39 раз, а «хоробрый» всего один. Ну, оно в то время было ещё как сосуществующий вариант, хотя уже уходило... Но вот здесь – единожды! – использовано. Конечно, автор «Слова» таким способом трагизм хотел подчеркнуть! Конечно. А переводчик всё уничтожил.

Я (сижу и думаю про себя): При произнесении [а] банально шире открывается рот. Чтобы после [а] сказать [и], надо его прикрыть. Вот вам и размер матрёшки.

По поводу мажора и минора: просто невозможно произносить [о] и одновременно с этим улыбаться. А одновременно с [а] – за милую душу. Вот вам и мажор – минор. Чего ж вы так кинесику-то не любите? Куда вас в дебри-то всех несёт, от простой физиологии?.. willie-wonka.livejournal.com/693286.html

"Мысль о понтонном домике принадлежала Этельберте. Прошлым летом мы провели целый день в таком домике, принадлежащем одному из моих друзей, и Этельберта была очарована. Все здесь было таким очаровательно крохотным.

Вы живете в крохотной комнатке, спите в крохотной кроватке в крохотной-крохотной спаленке и варите обедик на крохотном огоньке в самой крохотной кухоньке, какую когда-либо видели.

"О, жить на понтоне просто чудесно, - заявила Этельберта в полном восторге, - это все равно что жить в кукольном домике".

В поезде, на обратном пути, Этельберта и я обсудили этот вопрос и решили, что на будущий год мы сами приобретем речной дом, - по возможности даже меньший, чем тот, который мы только что видели. Там должны быть разрисованные занавески из муслина, и флаг, и цветы: дикие розы и незабудки. Я могу работать все утро на палубе под защитой тента, а Этельберта будет ухаживать за розами и готовить печенье к чаю; вечером мы расположимся на маленькой палубе и Этельберта поиграет на гитаре (она немедленно начнет брать уроки) или же мы будем сидеть молча и внимать соловьям."

( Читать дальше... )

Вы живете в крохотной комнатке, спите в крохотной кроватке в крохотной-крохотной спаленке и варите обедик на крохотном огоньке в самой крохотной кухоньке, какую когда-либо видели.

"О, жить на понтоне просто чудесно, - заявила Этельберта в полном восторге, - это все равно что жить в кукольном домике".

В поезде, на обратном пути, Этельберта и я обсудили этот вопрос и решили, что на будущий год мы сами приобретем речной дом, - по возможности даже меньший, чем тот, который мы только что видели. Там должны быть разрисованные занавески из муслина, и флаг, и цветы: дикие розы и незабудки. Я могу работать все утро на палубе под защитой тента, а Этельберта будет ухаживать за розами и готовить печенье к чаю; вечером мы расположимся на маленькой палубе и Этельберта поиграет на гитаре (она немедленно начнет брать уроки) или же мы будем сидеть молча и внимать соловьям."

( Читать дальше... )

29.11.2019 в 08:19

Пишет Эрл Грей:Процесс инквизиции: Билсонский мальчикURL записи

Эта странная история с элементами мистицизма и политического детектива, началась весной 1620-года, когда 13-летний Уильям Пэрри (William Perry) из Билстона (южный Стаффордшир), стал вести себя очень-очень странно…

Сначала подросток стал замкнутым, перестал посещать школу и церковные службы. Вскоре, его начали мучать демонические припадки, во время которых он бил себя, катался по полу и бормотал неясные заклинания. Когда ему становилось легче, он приходил в себя и обвинял соседку - Джейн Кларк (Jane Clark) (прим. автора по другим источникам, женщину звали Джоан Кок (Joan Cocke)) в колдовстве и наведении на него дьявольской порчи.

читать дальше

Источнег знаний

четверг, 28 ноября 2019

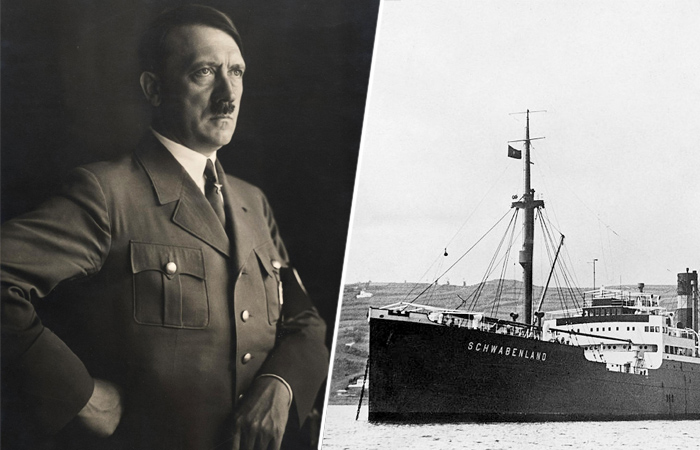

Вокруг этой операции до сих пор ходит немало слухов и легенд, а разделить правду и вымысел иногда кажется просто невозможно. Неоспоримым является тот факт, что секретная экспедиция, направленная Гитлером к берегам Антарктиды, имела вполне определённую цель. И задачи, поставленные перед участниками операции, были очень далеки от мистики. Скорее, цель была поставлена очень практическая и вполне достижимая, как казалось фюреру.

( Читать дальше... )

Хорошее исландское слово gluggaveður – буквально «оконная погода» – погода, которая прекрасно выглядит при виде из окна, но выходить на улицу не очень хочется mi3ch.livejournal.com/4670145.html

Книги – необыкновенные вещи, но некоторые могут оказаться по-настоящему волшебными. Они выглядят как обычные старые книги, но скрывают в себе любопытный маленький секрет. Живопись на обрезе книги – это картина, нарисованная на краях страниц; невидимая, когда книга закрыта.

Эта техника использовалась книжными издательствами высокого уровня на протяжении всей истории, и во многих случаях скрытые произведения искусства не обнаруживали в течение десятилетий или даже столетий после их создания. Некоторые, возможно, всё ещё прячутся на книжных полках в вашем любимом винтажном книжном магазине…

( Читать запись полностью » )28.11.2019 в 19:23

Пишет Gun_Grave:Должность коронного продавцаURL записи

Взято с Удела Могултая.

Пишет Antrekot:

Обстоятельство А. Ее Величество королева Елизавета I была исключительно вспыльчива. И в гневе настолько страшна, что Уильям Сесил, однажды попавший под полный бортовой залп, чуть не умер от сердечного приступа (а ведь он был профессиональным царедворцем и на своем веку побывал во многих чрезвычайно узких местах). Пострадавшие пожиже, бывало, и в обморок падали.

Обстоятельство Б. Ее Величество королева Елизавета I была чрезвычайно скупа и всегда предпочитала оплачивать свои — и государственные — нужды из чужого кармана.

Точка пересечения. Ее величество страдала всем набором желудочных болезней. И во время обострений настроение королевы было обычно отвратительным. Далее см. "обстоятельство А". Поэтому придворные, равно как и представители дружественных и особенно _не_дружественных иностранных держав, очень живо интересовались состоянием королевского желудка в каждый конкретный момент. И были готовы довольно много заплатить за, так сказать, "раннее предупреждение". Поэтому Елизавета ("обстоятельство Б") поощряла угодивших ей фрейлин правом продавать желающим информацию о ее высочайшем стуле. И время от времени приказывала им сплавить тому или иному покупателю стратегическую дезинформацию — как же без этого.

Оригинал взят у в Советский "поручик Киже."

В Советском Союзе каждый школьник знал, что Карл Маркс в юности носил прозвище «Мавр». Он, мол, даже письма подписывал так – Мавр. И дочери так его называли – уже позже, когда Карл был не юным студентом, а лондонским политэмигрантом. Впервые об этом написала, по-моему, Галина Серебрякова, специализировавшаяся на беллетризованных биографиях основоположников научного коммунизма. А уж от нее это утверждение пошло гулять по всем соответствующим произведениям (включая, по-моему, даже школьные учебники). Ну и, конечно, великое множество интерпретаций – это уже зависело от предпочтений и фантазии авторов. В основном напирали на бурный «африканский» темперамент Маркса, на его ревнивый характер (а як же – як мавр, то й Отела), на «мавританскую» смуглость. И так далее.

Но вот недавно, занимаясь все той же «Историей частного сыска» (а Маркс и Энгельс, и кое-кто из их друзей и знакомых отметились на страницах этой любопытной летописи) я, наконец-то, понял, в чем тут дело. С чего вдруг Маркс обрел этакое прозвище.

Насчет пресловутых объяснений. Прежде всего: прозвище ему не дали, он его сам взял. «Я – смуглый, я ревнивый и буйный, зовите меня Мавром». )

)

Маркс не был смуглым. Напротив: все подчеркивают «аристократическую» матовую бледность его лица. Насчет ревности – ну, тут, скорее, следовало назвать мавританкой Йенни (именно так, не «Женни», баронесса фон Вестфален не француженкой была): Карл давал тому немало поводов.

Но дело даже не в этом. Прозвище появилось вот каким образом. У молодого Маркса был любимый поэт – Шиллер. А в творчестве любимого поэта Маркс особо отличал «Разбойников». А любимым героем Маркса был герой «Разбойников» Карл Моор. Вот его-то фамилию Маркс и сделал своим прозвищем. И подписывался «Карл Моор».

Просто «Моор» (Moor) по-немецки – «Мавр» (как раз в том случае, когда речь идет о мавре как представители народа Мавритании). Но это если с артиклем. А если без артикля – просто фамилия. И не только героя «Разбойников» - вполне распространенная в Германии и немецкой Швейцарии. Видимо, Серебрякова на отсутствие артикля не обратила внимания. И получился из благородного разбойника Карла Моора темпераментный Карл "Мавр".

Вот такой советский «Поручик Киже».

Но вот недавно, занимаясь все той же «Историей частного сыска» (а Маркс и Энгельс, и кое-кто из их друзей и знакомых отметились на страницах этой любопытной летописи) я, наконец-то, понял, в чем тут дело. С чего вдруг Маркс обрел этакое прозвище.

Насчет пресловутых объяснений. Прежде всего: прозвище ему не дали, он его сам взял. «Я – смуглый, я ревнивый и буйный, зовите меня Мавром».

)

)Маркс не был смуглым. Напротив: все подчеркивают «аристократическую» матовую бледность его лица. Насчет ревности – ну, тут, скорее, следовало назвать мавританкой Йенни (именно так, не «Женни», баронесса фон Вестфален не француженкой была): Карл давал тому немало поводов.

Но дело даже не в этом. Прозвище появилось вот каким образом. У молодого Маркса был любимый поэт – Шиллер. А в творчестве любимого поэта Маркс особо отличал «Разбойников». А любимым героем Маркса был герой «Разбойников» Карл Моор. Вот его-то фамилию Маркс и сделал своим прозвищем. И подписывался «Карл Моор».

Просто «Моор» (Moor) по-немецки – «Мавр» (как раз в том случае, когда речь идет о мавре как представители народа Мавритании). Но это если с артиклем. А если без артикля – просто фамилия. И не только героя «Разбойников» - вполне распространенная в Германии и немецкой Швейцарии. Видимо, Серебрякова на отсутствие артикля не обратила внимания. И получился из благородного разбойника Карла Моора темпераментный Карл "Мавр".

Вот такой советский «Поручик Киже».

Maximilian Alexander Philipp Prinz zu Wied-Neuwied + Baron von Braunsberg

сын Erbgrafen Friedrich Carl zu Wied-Neuwied

плавно перетекаем из одной статьи вики в другую,

и обнаруживаем, что никакого эрбграфина там нет, а есть фюрст:

2. Fürst von Wied und Graf zu Isenburg.

Фюрст переводится гуглом как принц.

Prinz:

Принц и принцесса в немецкоязычных странах являются именами неуправляющих потомков некоторых аристократических домов.

Для предполагаемого наследника престола, есть специальные дорожки в зависимости от их важности:

во как.

сын Erbgrafen Friedrich Carl zu Wied-Neuwied

плавно перетекаем из одной статьи вики в другую,

и обнаруживаем, что никакого эрбграфина там нет, а есть фюрст:

2. Fürst von Wied und Graf zu Isenburg.

Фюрст переводится гуглом как принц.

Prinz:

Принц и принцесса в немецкоязычных странах являются именами неуправляющих потомков некоторых аристократических домов.

Для предполагаемого наследника престола, есть специальные дорожки в зависимости от их важности:

во как.

Прародителем американского стиля курсив стал Платт Роджерс Спенсер. Спенсер верил в то, что Бог — создатель всего красивого, и, наблюдения за природой и ее красотой преобразуются в почерк, в котором сквозит красота Бога.

( Свернуть )

Вообще всего есть три основных уровня владения письмом: печатные буквы, пропись (курсив) и каллиграфия. От простого – к сложному.

В 2012 года в трех американских штатах (Индиана, Иллинойс, Гавайи) полностью отказались от изучения «курсивного» стиля письма – за ненадобностью. Анкеты, как правило, заполняются печатными буквами, а для всего остального есть клавиатура. И детей начали учить работать с клавиатурой.

среда, 27 ноября 2019

John George Brown (1831-1913) - был гражданином Великобритании и американским художником , специализировавшимся на жанровых сценах.